竹简《五行》篇中的「忧」

2016-04-08陈睿超

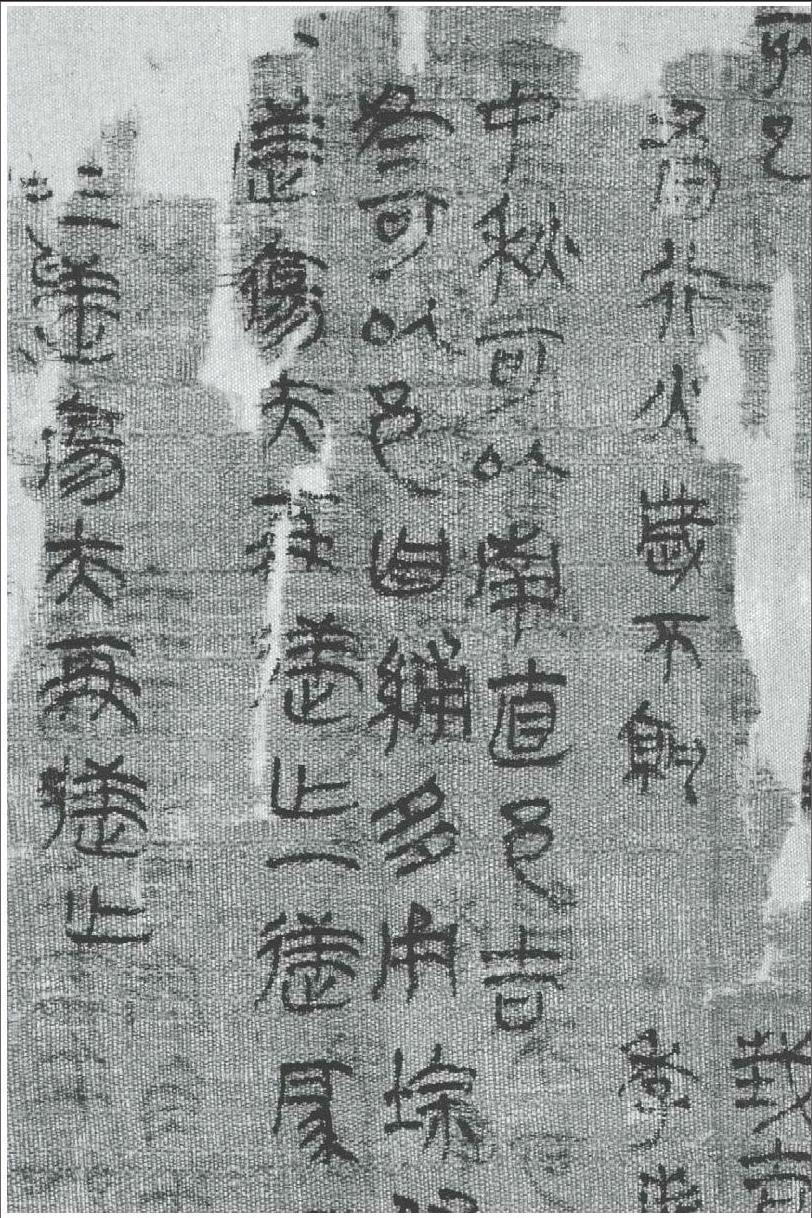

竹简《五行》篇第二章云:“君子无中心之忧则无中心之智,无中心之智则无中心之悦,无中心之悦则不安,不安则不乐,不乐则无德。”而依据帛书《五行》,此句以下还应校补以“君子无中心之忧则无中心之圣”一句,与开头的结构完全相同。这提示我们关注《五行》篇“圣—天道—德之行”与“智—人道—行”线索背后更具根源意义的心灵环节——“忧”。

如果我们接受目前学术界对《五行》篇主旨的一种共识,即通过以上两条线索对“形于内”的“德之行五”(圣智仁义礼)与“不形于内”的“四行”(智仁义礼)进行区分,《五行》篇体现了为人的道德行为寻找内心根基的某种思想努力,那么,既非四行又非五行的“忧”在这一思想构架中应摆在怎样的位置上? 此外,《五行》篇对“德之行”与“行”的区分并不纯然是理论思考,而是与儒家始终关心的道德实践问题——修身紧密关联。《五行》所讲的君子是人通过修身获得进步与提升而达至的最终成就状态,而这一过程正是“行”内化于心成为“德之行”的过程。那么,我们又当如何在修身与自我成就这一实践背景下理解《五行》篇中的“忧”呢?“忧”可否理解为如孟子所述的先天内禀于心而有待扩充的“仁之端”呢?

先秦儒家思想中的“忧”

对《五行》篇中“忧”的讨论显然需要建立在对这一语词之含义的正确理解之上,但我们这里首先需要面对的是先秦儒家对“忧”的复杂使用背景。作为人的一种内心情感的“忧”,根据其对象的不同,至少可以区分为以下4种含义。

1.对己身私利之忧。这是自然欲望无法满足而带来的、对己身之外无所担当的最低层次的“忧”。此种忧不仅与儒家追求的“乐”之境界相背,更与儒家提倡的“仁”这一德行相左,故《论语·子罕》云:“仁者不忧。”因而,它是儒家所要坚决排斥的。

2.对客观环境或自身境遇之忧。虽然或多或少带有无可奈何的宿命感,但此种忧思所表达的根本上是对自身所处之世界的关切与担当。这样的例子大量出现于《诗经》,最典型是《诗·王风·黍离》:“知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。”这种担当之忧在儒家思想中或可具有正面的意义,如《孟子·离娄下》:“然后知生于忧患而死于安乐也。”

3.对他人之忧。这同样是一种关切与担当意味的忧思,并且因体现于人伦关系中而更为切身。如《论语·为政》:“父母唯其疾之忧。”这种意义上的忧,根本上是对他人的关切与承担之爱,因而与仁紧密关联。

4.对自身之未成就状态的忧。此种忧同样是承担性的,但却与前两种不同而具有反诸其身的特质。《论语·述而》:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也”一章所讲的忧,以及《论语·卫灵公》:“君子忧道不忧贫”中“忧道”之忧,虽然都直接是关于学问的,但自孔子始儒家始终提倡“为己之学”,学问的根本目的在于通过修身达到最终的自我成就,因此对学问之忧同时也就是对自身尚存在之不足的自觉与承担。孟子那里,此意思表述得更为明确,此种反诸己之忧可成为一种源动力,使人能够以“人伦之至”的圣人为榜样向着自身的完全成就精进不已。

竹简《五行》篇中“忧”之间的关联

通过以上分析,我们不难发现,上述忧的不同含义中适合解读竹简《五行》之“忧”的仅有后两种。但是,这两种可能的解读方式都有其缺陷。若将忧解为对他人的关切之爱,问题在于,如是指向外在于己的他人的情感,何以导向成就自身的修身实践呢?若将忧解为对自身未成就状态的忧,固然是紧扣《五行》篇修身以进至“集大成”这一主题,却又无法说明“忧”与作为对他人之爱的“仁”之间的关系。似乎只有将这两种含义结合起来才能获得对竹简《五行》之“忧”的恰切理解。

问题是,以上两种“忧”的含义在先秦儒家思想中确乎是可以截然划分的吗?否。《孟子·尽心上》的一段文字中我们正可看出二者的关联:

人之有德慧术知者,恒存乎疢疾。独孤臣孽子,其操心也危,其虑患也深,故达。

这一章虽然与前引《孟子·离娄下》的“生于忧患”章意思接近,但“生于忧患”章主要强调外在环境的困苦能够带来人的能力的提升,其中的“忧”是取上面所说的含义2,而此章之“疢疾”“虑患”即忧思直接指向了“孤臣孽子”。也就是说,这里的“忧”表达出的是对亲子、君臣这样基本的人伦关系受到阻碍而不能实现的深切忧虑——这正是前述“忧”的含义3。但这种外向的忧虑的结果却是内向的“德慧术知”之“达”,如此这种“忧”又同时包含了上述含义4。这就证明两者确实是可以联系在一起的,但此种关联何以达成?

拿最为切身的亲子关系来说,当孩子“不得于亲”之时,其心中除却忧怨之外,还有一种强烈的情感,便是自责。自责即是羞愧,羞愧即是对自身之缺欠的自觉,而这种自觉正是努力弥补自身愧欠的动力。而孝子之所以会怨慕自责,正在于他真诚的爱着父母,也希望得到父母的爱;人之所以有所愧疚并努力弥补这种愧疚,就在于他真切的爱着他人,对他人有着关切与承担,并且希望继续承担这种爱。儒家所讲的上述“忧”的含义4不是凭空产生的,而是以含义3为前提的。人只有在担重物之时才感受到自己力量的不足;同样,人只有在对他人之承担中才能深切的体会到自身德行与能力的不足,才会努力极自己之所能,尽自己之分,以有所达于“德慧术知”,这正是儒家修身实践的根本动力所在。

反诸己之忧既然以对他人的承担之忧为前提,就必定包含后者的因素,反之却不必然。如《论语·颜渊》云:

司马牛问君子,子曰:“君子不忧不惧。”曰:“不忧不惧,斯谓之君子乎?”子曰:“君子内省不疚,夫何忧何惧?”

按照朱子的注,孔子之语是针对司马牛因其兄作乱常有忧惧而发。司马牛对其兄的情感不可不谓是一种真切的承担,但他却执泥于此而不能自拔。因此孔子提示他,不能停留于这种情感,而必须将之转化为内在提升、弥补不足的努力,否则无益于修身,也就成不了君子。人是有限的存在者,外在事物不是人所能完全掌控的,因此儒家追求的目标是自身的“内省不疚”,即自身缺欠的最大程度的补足,也就是自身的最终实现与完成,即《五行》篇所讲的“集大成”。

通过以上分析,我们可以确定,包含对他人的承担之忧并以之为前提的反诸己之忧,是最适于解读竹简《五行》中“忧”的思想的。

竹简《五行》篇中“忧”的解读

《五行》篇中提及“忧”的地方很少,除前引第二章外,仅见于第四章:

不仁,思不能精;不知,思不能长。不仁不智,未见君子,忧心不能惙惙;既见君子,心不能悦。[诗曰:“未见君子,忧心惙惙。]亦既见之,亦既觏之,我心则悦。”此之谓也。

不仁,思不能精;不圣,思不能轻。不仁不圣,未见君子,忧心不能忡忡;既见君子,心不能降。

此段所引之诗为《诗·召南·草虫》,诗歌的原意反映的是独居的妻子对行役在外的丈夫的思念,则其中的“忧”当取上面所说的含义3,即对他人的承担性的爱。但直接取这种解释去理解《五行》篇中的“忧”无法落实其修身实践的层面,且早期儒家文献引诗多不取原意。就拿《草虫》篇来说,池田知久先生指出,在《左传·襄公二十七年》和《说苑·君道》都引到这首诗,皆将君子解为“善道”。可见,早期儒家文献引用《草虫》一诗时确实将“忧”理解为并非朝向他人,而是针对自身的“为善”或“为学”之不足而产生的情感。这便是依照前述含义4对忧的解读。

庞朴先生在注释对应于十五章经文的帛书说文时,引到了《吕氏春秋·谨听》中的一段文字:“见贤者而不耸,则不惕于心,则知之不深。”这段文字与《五行篇》第二、四、十五章的内容都有相近处,其大意是:看到贤达的人如果不面露严肃的表情,就说明内心没有怵惕恭敬的态度,这样对贤达的人便了解不深。我们之所以对一个人感到发自内心的尊敬,就在于我们真切感到自身的不足,而对自身不足的意识就是前述含义4的忧;而这种忧思的前提,也是一种担当之情,即我对于面前的贤人有所担当,我把他当作可以成为我的师长的人。《五行》篇所讲的“未尝见贤人谓之不明”,是说,因为内心缺乏担当的意识,即使贤人就在眼前也不把他当回事,自然无法感到自身的不足,即没有“中心之忧”,也就不会有试图努力了解贤人的“中心之智”,更不会有“见贤人”而“知其有德”的“智”。对于听闻到的“君子道”也是如此。由此可见,《五行》篇之“忧”的一个基本含义就是了解贤人与君子道的心灵前提。

以上所解释的主要是二章与十五章的部分内容。但是根据我们的解释,见贤人或闻君子道之后内心仍当有忧惧之情,而二章在“中心之智”后面的环节却是“中心之悦”,四章也说对君子“亦既见之,亦既觏之,我心则悦”,这种与忧截然相反的愉悦的情感应如何作解呢?我们说,“悦”的情感不一定是与“忧”矛盾的。“忧”代表的是对自身之不足的意识,但这种意识并不必然给弥补此不足的努力提供一个明确的方向。那“悦”是什么呢?“悦”所代表的是一种因明确方向的彰显而产生的内心喜悦,而提供这种方向的,正是儒家的“贤人”与“君子道”,也就是师教。师教能够使反诸己之忧所产生的提升自身之动力有所落实,提供一个正确的方向。找到方向的喜悦并不意味着可以摆脱忧思,在向着确定的方向努力成就自身的道路上,仍需时时警醒自身的不足,这样修身的道德实践方能乾乾不息。

竹简《五行》篇中“忧”的特征

综上所述,我们可以通过对第四章“不仁不智,未见君子,忧心不能惙惙;既见君子,心不能悦”做一个细致的翻译,来全面概括《五行》篇中“忧”的含义:

心中不对他人有所承担与关切(“不仁”),[则]不能有试图深知他人的意向(“不智”)。没有见到君子的时候,没有发自内心的[由对他人之承担而产生的对己身之不足的]真切忧虑;[那么即使]君子到了面前的时候(“既见君子”),也不会有发自内心的[找到了自我提升之努力的明确方向而带来的]愉悦,[也就意味着没有“见贤人”之“明”]。

这样,第二、四、十五三章内容的对应关系就得到了充分的反映与诠释,而《五行》篇之“忧”的三方面特征就无遗漏的呈现出来了:1.“忧”的前提是对他人的关切与承担,在此意义上它可称为初始意义上的“仁”;2.“忧”自身是由对他人之承担而产生的对己身之不足的真切意识,因而是以成就自身为目标的修身实践的源动力;3.“忧”这种动力需要“贤人”或“君子道”以师教的方式为其提供方向。

现在,我们可以回答文首提出的一个问题,即“忧”不能类似的看作孟子思想中的“仁之端”。孟子所讲的“四端”根于人的本有的善性,即根本倾向性或可能性,因此“仁之端”自身就为自身提供了一个本然的方向,即向着“保四海”之“仁”扩充的方向。但是《五行》篇所说的“忧”作为反诸己之忧虽然是与“仁”相关的,但其关联性仅在于其前提,即对他人有所承担这一点,而当其作为一种推进自我提升的努力的动力时,并不能为自己提供一个方向,而必须依靠“贤人”与“君子道”做指引。因此,这两者有本质的不同。由此可见,“忧”在《五行》篇的思想架构中,与其说是处于理论上的奠基或端倪的地位,不如说是处于实践方面的根本动力的地位。

【陈睿超,北京大学哲学系,博士】

责任编辑/张 丽