路径图式在《阿拉比》中的隐喻表征

2016-04-06卢秋韵

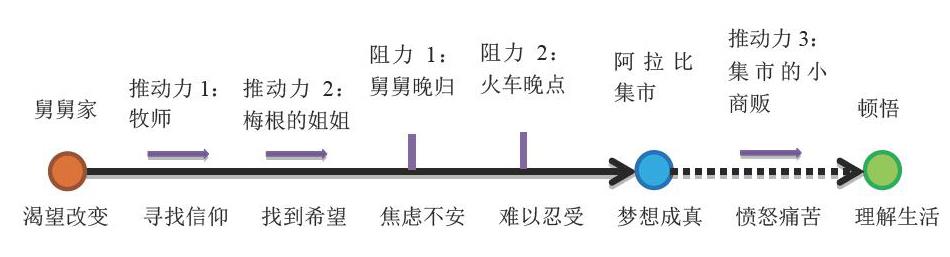

摘 要:乔伊斯的短篇小说《阿拉比》讲述了一个小男孩因暗恋而成长的故事。本文从路径图式出发,分析小说主人公的空间位移,所受阻力、推力及同时产生的主人公的心理变化,从中提炼出——“成长是一场试炼”的隐喻。

关键词:路径图式;位移;心理变化;隐喻;《阿拉比》

作者简介:卢秋韵(1991-),女,汉族,湖南娄底人,广西师范大学外国语学院英语语言文学硕士2013级硕士研究生,研究方向:英美文学。

[中图分类号]:H31 [文献标识码]:A

[文章编号]:1002-2139(2016)-08--02

对于《阿拉比》这一名篇,国外学者关注已久。其研究大致围绕四个角度展开:第一,宗教典故及主人公的宗教人物原型;第二,小说的继承性,即受到经典作品如弥尔顿的《失乐园》和卢梭的《忏悔录》的影响;第三,文本的历史性分析,即对19世纪初期的爱尔兰的商贸状况,阿拉比集市的面貌和梅根的人物原型进行探源,分析其中体现的文化内涵,如爱尔兰东方主义,19世纪末流行的视觉文化等;第四,用认知语言学分析作品的空间指称,可能世界,和心理空间等。其他角度还包括小说教学,电影改编等。

国内对于《阿拉比》的研究起步于20世纪90年代,近10年来日益繁盛。其研究角度大致可分为三个角度:第一,文体分析,如从叙事主题,象征艺术,写作技巧等角度对小说进行分析;第二,成长主题,主要表现为运用拉康的镜像理论分析男孩的成长历程和解析小男孩精神的“顿悟”体现的成长;第三,文化分析,结合都柏林的城市文化,宗教背景对文本进行解读。其他角度还包括接受美学,认知文体学等。

综上可见,对于小说《阿拉比》的研究角度丰富,但少有研究关注主人公的心理历程与物理位移的关系,本文运用认知诗学的路径图式理论,分析人物的物理位移及同时产生的心理变化,试图解读这样的路径是如何一步一步导致了主人公最后的顿悟,及整个路径体现的隐喻内涵。

一、路径图式及相关隐喻

1.路径图式的基本逻辑

认知诗学中的意象图式理论是受到心理学研究的影响建立起来的。意象是人们感知日常生活中事物后形成的心理表征,图式是人们根据自己的感知经验形成的一种基本认知结构,意象图式介于相对具体的心理表征和相对抽象的认知结构之间,是“存在于我们的感知和身体运作程序中一种反复出现的动态模式”(蓝纯,2005)。

路径图式,即始源—路径—终点图式,是一种基本的意象图式。它是对路径过程中动体、始源、路径、终点、方向,及障碍、路标、旅伴等因素的高度抽象。在不同的语境下,路径图式的各因素有不同程度的凸显。

2.路径图式的相关隐喻

路径图式相关隐喻包括“爱情长跑”,“夺冠之路”,“求学之旅”等,其中最常见的是“旅途隐喻”。此时的“旅途”一般是一种有目标的行为,主人公怀着寻爱或探险等目标向着目的地进发,通过旅途的经历构建出小说的深刻内涵。

二、《阿拉比》中的路径图式及隐喻表征

1.始源:渴望改变

小说开篇就交代了主人公生活在里士满北街(North Richmond)的舅舅家里,这是路径图式的始源。在小说前三分之二部分(1-23段),作者花了大量笔墨描绘始源域的环境。

里士满北街是条寂静的死胡同,街上的房子“个个是一副冷静沉着的棕色面孔”,而它唯一热闹的时候是基督兄弟学校“释放”男生们(set the boys free)的时候,自此,始源域了无生气、灰暗压抑的生活状况可见一斑。

小说对去世的牧师房客的描写则体现了都柏林人宗教生活的一角。他生前住在死胡同的尽头,一座独占一方的房子里,可看出牧师所象征的基督教精神已经走入死胡同,而这座独占一方的两层楼房如同一个孤独的圣坛,与民众的生活格格不入。牧师留下的三本书:《修道院院长》《虔诚的教友》和《维多契回忆录》都受潮发皱了,象征着宗教的腐朽,而最后一本关于历险的书籍,书页都发黄了,这暗示着这本书年代最久远,被翻阅得最多,也就是说牧师其实向往的也是冒险的世俗生活而未真正表里如一地信仰基督教精神。

主人公的舅舅,舅母,和邻居默瑟尔太太等人则是普通都柏林人的代表,他们麻木冷漠,安于现状,遵循着机械的宗教教条。小说首先写到小男孩的舅舅:在孩子们嬉戏玩闹的时候,“如果我舅舅出现在街角,我们就会藏在阴影里,直到看到他安稳到家。”小男孩看到舅舅之后不是迎上去,而是躲起来,而且要看着他安稳到家(safely housed),可以看出他的舅舅晚上是喝了酒,醉醺醺地回家,而且喝酒之后会发脾气,大家要小心地躲开。对于小男孩想要去集市的美好愿望,他们漠不关心,不能理解:舅舅压根忘了这件事,依旧喝酒到很晚,醉醺醺地回家;舅母则怀疑他要参与共济会的勾当,忧心忡忡。默瑟尔太太为了某种虔诚的目的收集邮票,但她所遵循的宗教本身都已经摇摇欲坠。

生活状况死气沉沉、灰暗压抑,宗教信仰摇摇欲坠、徒留形式,家庭成员冷漠麻木、安于现状,都柏林整座城市都处于一种瘫痪状态之中。这些都成为了小男孩渴望改变的原因,他想要在灰暗的生活,伪善的宗教,和冷漠的家庭之外寻找一条出路,一种心灵寄托。而梅根的姐姐的存在犹如一道光,照亮了小男孩灰暗的生活,“她在等我们,门半开着,透出灯光,勾勒出她的身材。她动身子的时候裙子会摆来摆去,柔软的发梢甩到这边又甩到那边。”小说在梅根的姐姐出现后,一改灰暗的色调,用光影和色彩表现出主人公的情感。“我们房门对面的路灯映照出她脖颈白皙的曲线,照亮了垂落在脖子上的秀发,又落下来,照亮了她搁在栏杆上的手。灯光洒落在她裙子的一边,正照在衬裙的白色镶边上, 她叉开腿站在那里的时候刚好瞧得见。”处于青春期的主人公对梅根的姐姐产生了一种少年的浪漫情怀,这是他灰暗生活之中唯一的光亮,他不顾一切想要追寻这道希望之光,这直接促成了他的阿拉比之旅。但这场青春暗恋始终是小男孩一厢情愿的想法,对方毫不知情,是注定不会有结果的。

2.路径:寻找希望

小说只用了一个段落(24段)描写小男孩坐车去阿拉比集市的过程。在物理路径上,小男孩穿过白金汉大街,坐上了姗姗来迟的列车,穿过破旧坍圮的房屋,和波光粼粼的河流,终于来到了梦想中的阿拉比集市。在心理路径上,这时候小男孩的心理状态已经几经转变,由最初的渴望改变,找到希望,再到焦虑等待,难以忍受,最后终于梦想成真。

3.终点:理解生活

小说最后三分之一(25-37段)的内容描写了阿拉比集市的状况和小男孩的绝望和顿悟,急转而下的故事情节既突然,也在人意料之中。

在这一部分,小男孩终于到达心驰神往的阿拉比集市,但他美好的幻想很快被残酷的现实打碎。当小男孩终于走进这个集市,他看到的景象是:“几乎所有的摊位都收摊了,厅里大部分地方都在昏暗中。我意识到一种静默,就像礼拜结束后教堂里充溢的那种静默。”在这样的静默之中,男孩首先听到的却是数钱的声音:“两个男人正在帘前数着托盘上的钱。我听着硬币掉落的声音。”接着他听到了女人和男人调情的声音:“——哦,我从没说过那样的话!——哦,可是你说过的啊!——哦,可是我就是没有说过!——她难道不是说过的吗?——说过的。 我听她说过。——哦,这是……瞎说!”男孩想要买东西的心情受到一心打情骂俏的女人的冷遇,他流连在摊位间,却无济于事,终于,有个声音说:“要灭灯了。”凝视着一片黑暗,他终于领悟到自己一直向往的神圣殿堂实际上只是一个世俗之地,这里和麻木瘫痪的都柏林社会中的其他地方一样,利益至上,道德低下,他的幻想彻底破灭。路径图式的物理路径在到达终点阿拉比集市后结束,但小男孩的心理路径则继续发展,在周围环境的不断影响下,终于得到了顿悟,也理解了生活。

4.隐喻:成长是一场试炼(trial)

主人公的成长之旅,既是一场为爱出发的旅程,也是一段认识自我认识世界的体验。生活在都柏林麻木瘫痪的社会环境之中,小男孩渴望改变自己灰暗的生活现状,但几经波折,却发现整个社会都弥漫着这股死气沉沉的气息,他无处可逃,于是终于痛苦地领悟了生活的本来面目。主人公在心智上由孩童世界步入成人世界的这一过程如同一场试炼(trial),是经历切肤之痛(“我抬头凝视着黑暗,发觉自己是受虚荣驱动又受虚荣愚弄的可怜虫;我的双眼中燃烧着痛苦和愤怒。”)后的幡然醒悟,而这样的醒悟将对他的一生产生不可磨灭的影响,自此,他告别了天真,看到了生活的残酷,而在试炼成人之后,他必定将看到更多的社会黑暗。

三、结语

用路径图式理论研究小说《阿拉比》,我们可以发现:作者对物理路径的始源域描写最充分具体,其中交代了主人公的生活状况,宗教信仰,家庭成员和暗恋对象等,主人公为了达成去阿拉比的愿望,经历了焦灼的等待,这样层层铺垫,可以充分引起悬念,但同时也暗示着:希望越大,失望越大。随后作者只用了一段话描写了主人公在路上的过程,然后用了小说三分之一的篇幅描写他在路径的终点的所见所闻及心理变化。这样迅速地切入主题让小说的情节急转而下,但又在情理之中。在经历了现实社会无情的打击之后,小男孩终于顿悟,理解了生活。小男孩的成长路径中物理位移和心理变化紧紧相连,他的幻想破灭之旅也是他的成人的试炼之旅,而对于他过早地从孩童世界进入成人世界,社会负有不可推卸的责任。在当时的爱尔兰社会,少年的纯真情感因为人与人之间的冷漠,社会的麻木而消失殆尽,他的成长试炼其实就是粉碎希望,接受现实的过程。

参考文献:

[1]James Joyce. Dubliners [M]. New York: Brenda Maddox, 2005.

[2]Peter Stockwell. Cognitive Poetics An Introduction [M]. London and New York: Routledge, 2002.

[3]曹小雪.《阿拉比》和《草原日出》的写作手法对比[J]. 华中师范大学学报,2006(05).

[4]姜士昌. 孤独的追寻与精神的顿悟——詹姆士·乔伊斯短篇小说《阿拉比》解析[J]. 外国文学,2009(02).

[5]李晓岚. 从幻想到现实的心灵之旅——《阿拉比》中男孩人格成长经历拉康式剖析[J].东北农业大学学报,2009(06).

[6]孟志明. 乔伊斯、海明威对“顿悟”与“感悟”的演绎[J]. 云南民族大学学报,2003(3):103-105.

[7]王占九. 小说《阿拉比》主人公心理体验分析[J]. 外语与外语教学,2009(2):42-44.

[8]詹姆斯·乔伊斯. 都柏林人[M].上海:上海译文出版社, 1984.