石峁遗址出土玉器补遗

2016-03-30韩建武

□韩建武

石峁遗址出土玉器补遗

□韩建武

Addendum of Jade Articles Excavated at Shimao Site

Han Jianwu

At the late period of Longshan Culture, large city wall appears in all major culture, among which Liangzhu, Taosi and Shimao are the most important ancient cities.The article gives a supplement to the unreleased or wrong data of some jade articles of Shimao.

龙山文化晚期,中国社会发生了重大变化,各主要文化普遍出现了大型的城垣,其中最重要的是良渚、陶寺及石峁三大古城,这是相较以往的中心聚落的进一步发展,说明中国社会已进入了早期国家,迈入了文明的门槛。石峁是陕北神木县高家堡的一个小山村,居黄河支流秃尾河岸,北临长城,遗址所在区域属于低山丘陵区,以黄土梁峁剥蚀山丘、沙漠、滩地为主。

陕北神木石峁一带出土玉刀、玉璋等玉器,可以追溯到很早。北京故宫博物院收藏的玉刀、玉璋有一批可能就源自神木一带。十九世纪末到二十世纪初,神木一带大量玉璋流出海外。1976—1979年陕西省考古研究所的戴应新先生对石峁遗址进行了调查并作了小规模的拭掘。据戴应新先生统计,仅20世纪六七十年代石峁玉器的出土量当在2000件左右,其中绝大部分由高家堡农副产品收购站上交外贸部门加工出口了。由于其着眼点在于卖玉料,故只择莹润、色美、厚大、精致的收购,质差、粗黑或薄小者不收,由卖玉者带了回去。戴先生追踪这条线索,多次到石峁调查并征集玉器百余件,计有牙璋、圭、斧、钺、戚、戈、刀、璧、牙璧以及玉雕人头像、玉虎头、玉鹰形笄等十几类,其中以牙璋、刀、戈、钺、牙璧等最具特色。《考古与文物》1988年第5、6期刊发戴应新先生对石峁玉器的征集情况及研究专文,1992年台湾学者邓淑萍组织戴先生并配上自己的研究认识在《故宫文物月刊》第124—130期连续6期刊发专文介绍,提到共征集玉器126件。但有部分藏品未公布详细资料,且个别数据有误,现补释如下,以方便大家研究。

1.玉刀:残长26、宽11厘米,重175克。墨玉质,一端有刃,宽大体薄。(图1)石峁玉刀近40件,戴应新先生将其分为宽短型、中长型、窄长型三种形制,这些玉刀在靠近刀背处一般有2—5个穿孔。但此刀与其他玉刀不同,应属宽长形。玉刀是由新石器时代的石刀发展演变而来,最初是收割工具,与同时期的斧、锛、镰、铲一样为生产工具。随着时代的发展变化而多用玉制成,其用途也发生变化,主要作为仪仗、礼仪中的标志出现。像这类刀宽大体薄,质地硬脆,是无法作为实用工具的,应是仿工具或武器的非实用玉器。玉刀上的穿孔,应是供与柄扎结时穿系捆结用。其中一些玉刀有一穿孔,孔径较大,位置靠近刀背的一端,不同于其他有序排列的孔,有学者认为这种大孔是系缨络之类装饰物用。

2.玉刀:长16、宽7.2厘米,重175克。青色,有黑色条斑,平面呈长条梯形,一边有刃,为双面刃。一面留有明显的线切割痕,一孔。(图2)

3.玉铲:长8.0、宽3.8厘米。玉呈淡绿偏黄色,微透明,长方形片状,刃略呈弧形,单面刃,背部较平直,有一孔,通体抛磨光亮。玉铲形制较玉钺窄,较玉斧薄,多碾制精细,该玉铲刃口没有残损,属仪仗器。(图3)

4.窄条形玉铲:长18、宽4厘米,重50克。墨玉,扁薄,窄长条形,尾端中部和中部各有一孔,刃部有磕伤。一面有明显的切割痕。(图4)

5.玉刀:长13、宽7.0厘米。灰白色,近似大理石质,近似扁体,一面有刃,双面开刃,背平直,体有喇叭形孔,通体碾磨光滑。玉铲脱胎于石铲,新石器时代晚期的良渚文化、齐家文化、龙山文化遗址中均有发现,商代较少见,以后消失。属仪仗器,与玉钺功能一样。(图5)

6.玉钺:长10、宽7.2厘米,重60克。墨绿色不透明,体厚,近似直背,两孔,刃部残缺。玉钺主要是一种征伐权力的象征,在进行祭祀或举行重要礼仪活动时使用。(图6)

7.玉铲:长10、宽4厘米,重40克,墨绿色不透明,玉质不纯,长条形,一端略成弧形,一端残断,体厚,应为玉琮或其他类器物改制而成的玉铲。(图7)

8.玉铲:长11、宽4厘米。淡黄色,微透明,长方形片状,刃平直,背部残缺,背端部有一单面钻孔,通体抛磨光亮。(图8)

戴应新先生调查拭掘中,在石峁遗址发现有白灰面房址、灰坑、石棺葬和瓦棺葬等遗迹。出土陶器以灰陶和外表磨光的黑灰陶为主,器形有鼎、鬲、釜、斝、三足瓮、罐等(图9-12),与关中客省庄二期文化晚期类似。2011年陕西省考古研究院对石峁遗址进行了区域系统调查,发现该遗址是一处规模宏大的石城址,发现城址包括皇城台、内城、外城三座基本完整并相对独立的石构城址,共400万平方米。2012年陕西省考古院对石峁遗址的考古发掘,确认了体量巨大、结构复杂、构筑技术成熟的门址、石城墙的遗迹,发掘过程中出土玉器多件,结合地层和出土物,初步认定石峁城址最早修建于龙山中期,兴盛于龙山晚期,夏早期毁弃。石峁遗址已到夏代这一点也在神木新华遗址得到了印证,1999年,陕西省考古研究所为配合国家重点工程—陕京天然气输气管线和神延铁路的建设,对神木县西南大保当镇新华遗址进行了发掘,遗址中发现了一个玉器坑,出土了32件精美玉器,新华遗址距石峁遗址约20余公里,据C-14测年,新华遗存年代当在公元前2100—1900年之间。若此,则新华遗存玉器坑与墓葬所处的晚段遗存自然已经属于夏代早期纪年范围之内。陕西历史博物馆也藏有两件新华遗址出土的玉璧(图13、14),也表明新华遗址与石峁遗址关系非常密切。石峁玉器在雕琢技法上有的简朴原始(图15),有的繁杂成熟(图16),器形、器类、装饰上也差异较大,说明石峁玉器在时间跨度上是很长的,其最晚器物确已属夏文化。

图1

图2

图4

图3

图6

图8

图7

图5

图9

图10

图11

图12

图13

图14

图15

图16

图17

对于石峁玉器,我们检测了其中三件标本,并承蒙秦俑博物馆夏寅先生解谱,玉铲(图17),应为蛇纹石为主的岫玉,拉曼特征峰,1048,686,642,520,378,231。玉璜(图18),应以透闪石为主的软玉,拉曼峰1054,667,224。玉刀(图19),应以透闪石为主的软玉,拉曼峰1054,667,224。与石峁同时期的新华遗址,经西北大学分析测试中心对24个标本成分测定表明,包括叶蛇纹石、阳起石、透闪石、绿泥石、丝锌铝石、大理石等。有专家认为正如新华遗址出现大量的石质生产工具而现在遗址周围却根本找不到石头产地一样,陕北地区或周围当存在着目前尚未被发现的玉料产地。其实现在越来越多的证据表明,陕北早期玉器、玉料当为外来品,时人大量输入过来的当多为原料。玉料因来源不易,当时相当珍贵,这从石峁玉器多见改制品这一点也可以看出。

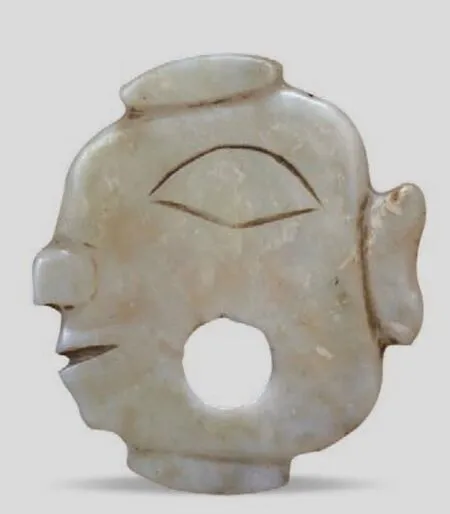

2014年陕西省考古研究所又发掘了石峁内城韩家圪旦遗址,出土有玉铜齿环组合,与山西陶寺出土的遗物颇为类似。同属陕北的芦山峁遗址位于延安市宝塔区芦山峁村西,出土玉璧(图21)、玉铲、玉璜(图20)、玉环、玉钺、七孔玉刀等大批精美玉器,数量30件以上,陕西历史博物馆藏有8件,这些玉器朱乃诚先生认为大部分属陶寺文化,其不是当地制作,是陶寺文化传播到陕北延安一带的结果。陶寺文化的遗物在陕西历史博物馆还有收藏,1974年陕西长武农村公司工艺品门市部拣选的玉牙璧等(图22),说明陶寺文化在陕西关中地区也影响广泛。所以石峁遗址与陶寺文化交流的频繁与深广是自然而然的事。石峁遗址还出土大量石人像,陕北李家崖也曾出土有石像,李家崖文化时代在殷墟二期至西周中期,其中心分布地区在陕晋交界的黄河两岸高原山地,被认为属鬼方文化,他们当有传承关系,这说明石峁遗址与草原文化的联系与交流也是没有障碍的。郭静云先生甚至认为石峁遗址与东北地区下家店文化类似,石峁遗址应是军用的石城,显示青铜时代亚洲南草原的族群流动,是掠夺族群的城邦,在欧亚草原早期文明也里可温文化和夏家店下层的文化间,补充了关键的中心环节,甚或可为陶寺文化毁灭者的来源提供了线索。石峁遗址共出土两件玉鹰(图23),玉鹰应属笄(簪)或笄的上半截(可称笄首),下端或曾接有其他质料的长柄,这两件玉鹰身上的细阳纹也称弦纹。它们和石家河文化出土的玉鹰酷似,应是石家河文化玉器的流传。玉峁玉器中的玉尺形器和所谓的十字形器及部分玉料半成品,都是玉琮改制的玉刀,而这种高体玉琮为典型的良渚文化器物。这些都说明石峁文化与良渚文化的关系是很密切的。而石峁遗址的典型器物玉璋、玉刀则主要是二里头文化的风格。石峁地区自古就是农牧交错带,它在不同时期均与其他文化有非常密切的交往,其多种文化交汇融合所形成独特的面貌,(图24、25)被称为“中国史前文明天空中一颗耀眼的超新星”。

(责任编辑:郭彤)

图18

图19

图20

图21

图22

图23

图24

图25