汽轮机转子钢常温与600℃超高周疲劳行为研究

2016-03-30李久楷谢少雄刘永杰王清远张军晖

侯 方,李久楷,谢少雄,刘永杰,王清远,,张军晖

(1.四川大学建筑与环境学院,四川成都610065;2.四川大学空天科学与工程学院,四川成都610065;3.上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂,上海200240)

汽轮机转子钢常温与600℃超高周疲劳行为研究

侯方1,李久楷1,谢少雄2,刘永杰1,王清远1,2,张军晖3

(1.四川大学建筑与环境学院,四川成都610065;2.四川大学空天科学与工程学院,四川成都610065;3.上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂,上海200240)

摘要:利用自主研发的高温超声疲劳实验系统,开展CrMoW转子钢常温及600℃下的超高周疲劳实验。为新型超超临界汽轮机转子提供高温超高周疲劳数据,实验结果表明高温会极大降低转子钢的疲劳强度。S-N曲线在常温及600℃下均呈现连续下降型,且600℃下S-N曲线在整个疲劳寿命周次内保持一定下降趋势。断口分析发现,常温下疲劳寿命>107周次试件的疲劳裂纹以内部萌生为主,600℃下疲劳破坏的内部夹杂萌生方式与表面萌生方式均分布于整个疲劳寿命。夹杂物尺寸分析表明,高温降低疲劳裂纹内部萌生夹杂物的临界尺寸。

关键词:汽轮机转子钢;超高周疲劳;高温;非金属夹杂物

0 引言

新型超超临界汽轮机高压转子在30年服役期内要在高温环境下承受高达4×1010周次低应力疲劳载荷作用。已有研究发现[1],汽轮机转子在服役多年之后,高温低应力区的疲劳损伤远大于低温高应力区,长期高温交变循环载荷对转子钢的疲劳性能会产生较大影响。用于制造超超临界汽轮机组高压转子的CrMoW转子钢是在9%Cr1Mo钢的基础上添加W元素形成的新型耐热钢,其最高使用温度为610℃,具有良好的淬透性、断裂韧性、抗疲劳破坏性及在长期高温状况下良好的组织稳定性。已有学者对该材料微观组织以及疲劳断裂力学方面进行了研究。吴海利等[2]研究其室温低周疲劳特性。赵鹏等[3]研究了该材料在蠕变疲劳载荷下的棘轮效应。目前,国内外对转子钢疲劳研究主要集中在低周疲劳[4-6],高周疲劳的研究报道很少。因此,很有必要研究CrMoW转子钢在高温环境下的超高周疲劳性能。

传统疲劳实验机受到实验时间和费用的限制,很难开展108周次以上的疲劳实验。使用超声疲劳实验是开展1010周次的疲劳实验目前唯一可行的方式。已有多篇文献[7-9]利用超声疲劳试验系统对不同种类的材料进行了超高周疲劳研究,结果验证了超声疲劳加速试验方法的准确性和可靠性。基于超超临界汽轮机高压转子工作温度为600℃,本文在自主搭建的高温超声疲劳试验系统上完成了CrMoW转子钢在室温和600℃下的超高周疲劳实验,得到了CrMoW转子钢在工作温度下的超高周疲劳性能,并讨论了高温及夹杂物对疲劳性能的影响。

1 实验材料及实验方法

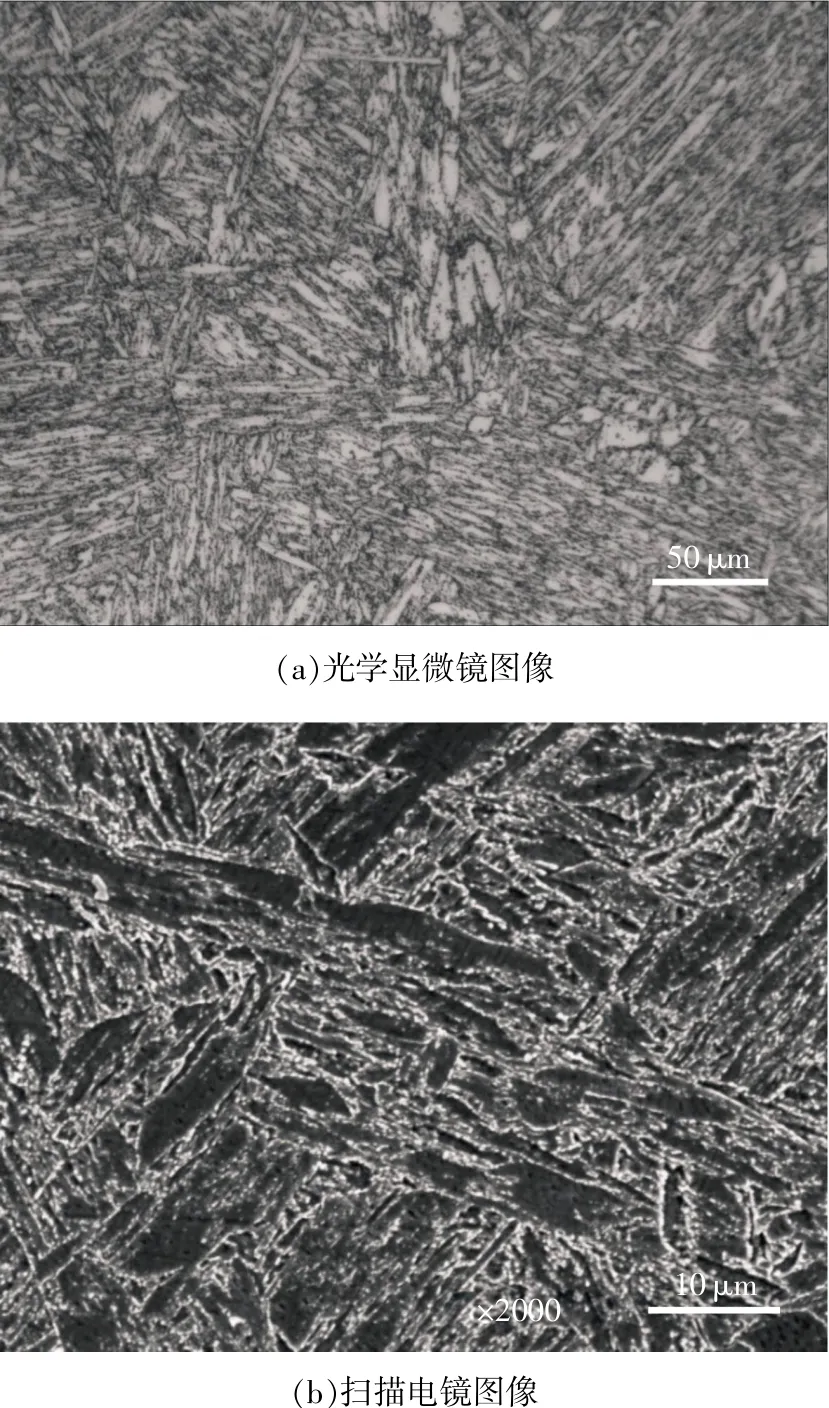

实验所用转子钢为新研制的马氏体CrMoW转子钢,其化学成分与基本力学性能分别列出于表1、表2中。图1为转子钢在光学显微镜和扫描电子显微镜下的微观组织图。可看到转子刚的微观组织为高温回火马氏体,马氏体板条宽度分布于0.2~2 μm间。马氏体是由奥氏体经过热处理转换,仍可观察到原奥氏体晶界,晶粒尺寸约为80μm。在原奥氏体晶界和马氏体板条界上分布着大量颗粒状析出物(图1(a)中黑点、图1(b)中白点),该弥散析出相沉淀于奥氏体晶界与马氏体板条界,起钉扎位错、稳定板条界面及亚晶界的作用,可有效提高材料的高温蠕变强度。

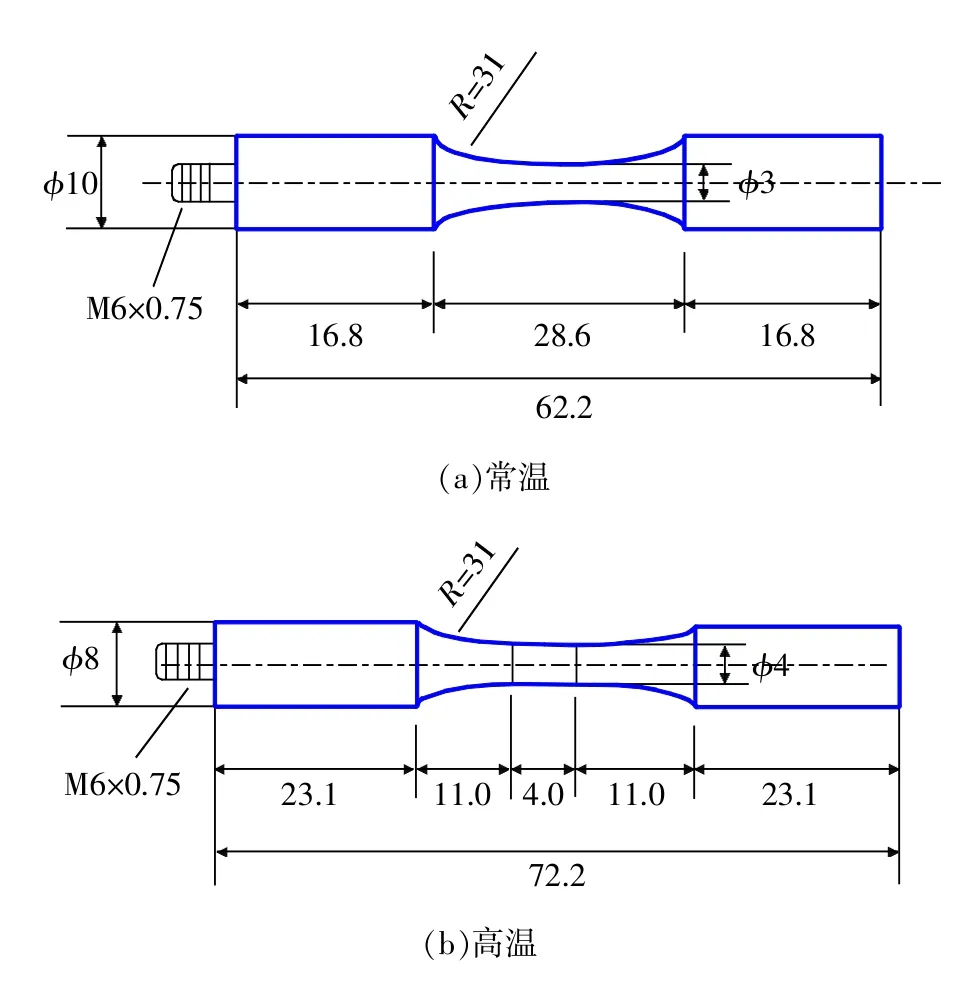

常温实验在岛津USF-2000超声疲劳实验机上完成。实验中,采用间歇振动加载,并用压缩冷干空气对试件进行冷却。高温实验在自主搭建的超声高温实验系统上完成,该系统由超声疲劳实验机、试件加热装置、测温装置3部分组成,实验加热装置为定制高频感应加热器,其示意图如图2所示。高温超声实验系统的详细描述可见文献[10]。图3为常温及高温试件的设计图,试件设计频率为20.00 kHz,并通过有限元软件验证。因加工误差,常温试件实测频率为19.98kHz,高温试件实测频率为20.03kHz。

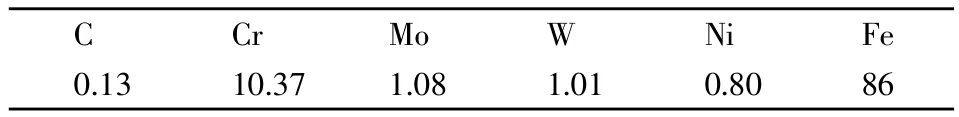

表1 材料化学成分的质量分数 %

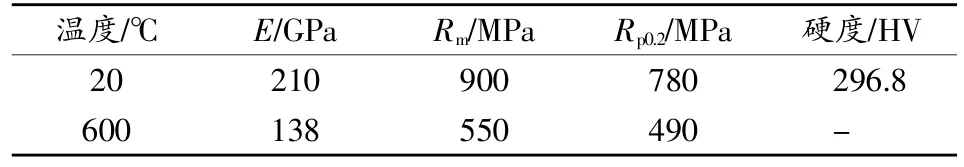

表2 材料力学性能

图1 CrMoW转子钢微观组织结构

图2 高温超声实验系统

2 高温实验应力比计算

图3 超声实验试件(单位:mm)

根据超声实验机原理[11],试件中部应力值实际是由试件末端位移幅值乘以位移应力系数Cs得到,实验中通过实时监测和控制试件末端位移幅值来间接控制实验应力。试件位移应力系数为

式中:β——与试件尺寸及声学性能相关的参数;

Ed——弹性模量;

φ(L1,L2)——试件相关几何尺寸的函数。

式(1)在数学推导中,假定弹性模量Ed为常数。对于常温实验环境下,能满足弹性模量为常数的条件。但对于高温实验环境,试件在感应加热下的温度并非均匀分布,而弹性模量与温度相关。因此,高温环境下试件的弹性模量不再是一个常数,通过式(1)将不能得到精确的位移应力系数。由表2可知,实验温度下试件弹性模量有34%的下降,有必要得到更精确的位移应力系数。

通过文献[12]中的方法得到了材料弹性模量与温度间的关系为

由红外测温仪得到试件在高温实验下的温度分布(见图4),将温度数据代入式(2)可得到试件上各处的弹性模量值。因试件为对称图形,通过有限元软件ANSYS建立1/4模型,采用SOLID43单元,划分单元数为13 680,将弹性模型值分别赋予对应的单元,计算分析可得高温下的应力位移系数。结果显示,通过有限元分析修正后的应力位移系数与由公式计算得到的值相差5.5%。

3 实验结果及分析

3.1S-N曲线对比

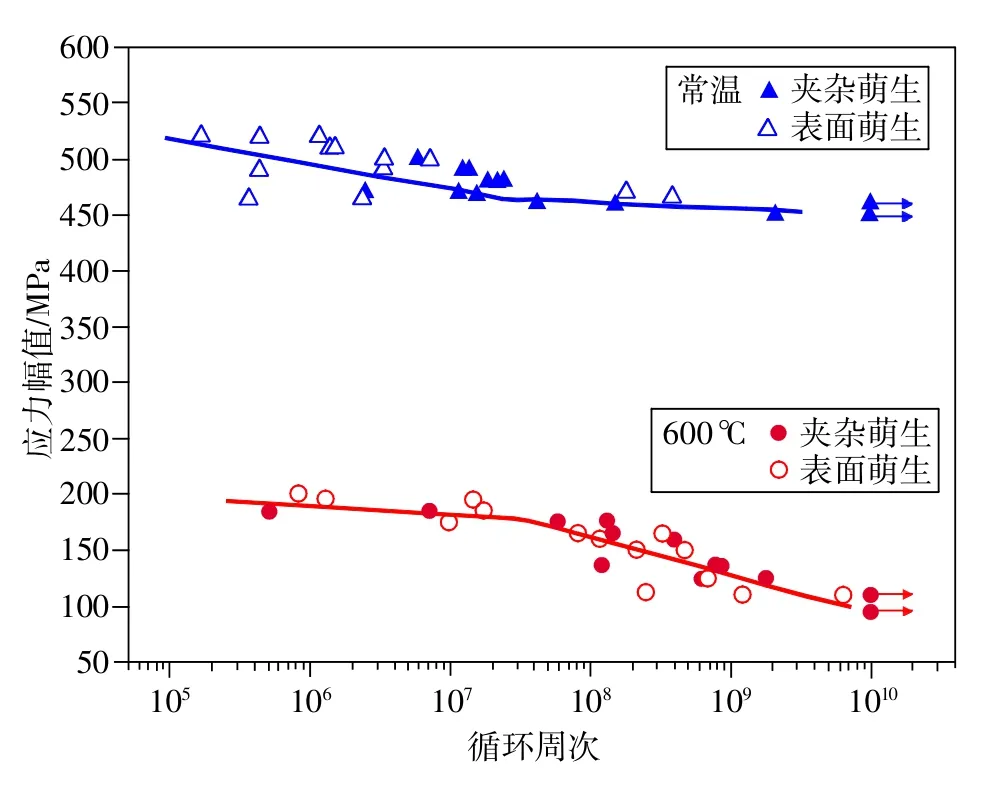

图5为转子刚在室温和600℃下的超声疲劳S-N曲线。其中实心符号表示裂纹从内部夹杂处萌生,空心符号代表裂纹萌生于表面。箭头标示数据点表示试件循环至1010周次后仍未断裂。室温与600℃下的S-N曲线整体呈现连续下降型,S-N曲线下降趋势在5×107周次附近存在一个分界点。常温S-N曲线的下降趋势先急后缓,600℃下则恰好相反。试件循环周次在109后仍会发生断裂,不存在传统意义的疲劳极限。

图4 高温实验试件温度分布

图5 S-N曲线

常温与600℃下材料在1010循环周次的疲劳强度分别为450 MPa和110 MPa,疲劳强度与拉伸强度的比值分别为0.50和0.20。高温下的疲劳强度与其对应的拉伸强度比值不具有常温下的经验关系,表明高温对转子刚的疲劳性能有很大的影响。根据600℃下的S-N曲线,疲劳强度会随着循环周次的增加进一步下降,这与主观认识一致。随着循环周次的增加,材料因高温氧化造成的损伤会逐渐累积,同时表面氧化层容易在循环加载中产生裂纹。因此,在工程设计中应特别注意缺少高温疲劳实验数据的材料。

从裂纹萌生位置来看,常温与600℃下循环周次在高周(105~107)及超高周(>107)范围均存在两种裂纹萌生方式,即表面萌生与内部夹杂处萌生。常温下,试件疲劳寿命在高周范围内裂纹多萌生于试件表面,表面萌生比例占全部试件的85%,而超高周范围下以内部萌生为主,表面萌生仅占15%。600℃下,裂纹萌生方式则均匀分布于整个疲劳寿命,表面萌生占55%,在高温超声实验的材料中首次发现这种萌生特征。

3.2断口对比分析

常温与600℃下疲劳裂纹均存在两种萌生方式,图6(a)与图6(b)为表面萌生特征对比,可明显的看出,高温下裂纹萌生区比常温下更粗糙,且呈放射脊状特征。高温下,裂纹会从塑性较差的表面氧化层萌生,使内部材料暴露于空气,高温促使材料中的活跃金属元素与空气中的氧气迅速发生反应从而形成多个裂纹易萌生区,裂纹从这些区域萌生,并在之后的扩展中与不同平面的裂纹融合,最终形成放射脊状特征。常温下则不同,内外材料性能几乎一致,氧气也不易与金属元素反应。此外,氧气与内部材料形成的氧化物也会使得高温下裂纹萌生区看起来更加粗糙。

对比图6(c)与图6(d)可发现,常温与高温下鱼眼特征基本一致,在夹杂物周围有FGA(fine granular area)区存在。内部萌生试件中夹杂物大多以团簇形式存在,通过能谱分析表明非金属夹杂物是三氧化二铝,见图7。

图6 常温及600℃下典型裂纹萌生

图8展示了常温与600℃下裂纹在稳定扩展区典型的疲劳条纹特征,裂纹在两种实验环境下均以穿晶形式扩展。高温并没有改变裂纹在稳定扩展区的扩展方式。但常温下的疲劳条纹远没有600℃下清晰,且常温裂纹扩展区出现明显的二次裂纹。高温提高了材料的塑性,缓解了裂纹扩展中裂纹的应力集中,由此不易出现二次裂纹。更好的塑性和氧化作用,使600℃下的疲劳裂纹更加粗糙。

3.3金属夹杂物分析

基于以上分析,转子刚中存在的夹杂物易成为疲劳裂纹的萌生点,且内部萌生裂纹不易被发现,应尽量消除。在钢材冶炼过程中,基于某些特定的工艺,其内部的非金属夹杂物不可避免。图9为夹杂尺寸与寿命间的关系,夹杂物尺寸为夹杂物面积的平方根。常温下夹杂物的尺寸随着寿命增加而呈现下降的趋势,夹杂物尺寸的范围为19~40μm,90%的夹杂物介于19~35μm间。600℃下,夹杂物尺寸与疲劳寿命呈线性递增关系,夹杂物尺寸介于10~40μm。有研究表明[13],裂纹萌生的夹杂物尺寸存在一个临界值,图8表明高温条件下,疲劳裂纹内部萌生的临界夹杂物尺寸,比常温条件下临界夹杂物尺寸小。

图7 夹杂物及成分分析

图8 常温及600℃典型裂纹扩展

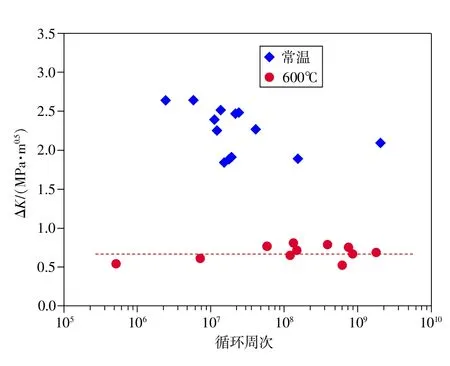

ΔKinc为内部萌生试件夹杂应力强度因子变化范围,图10为常温及600℃下ΔKinc随疲劳寿命的变化,其计算公式为

式中:σa——夹杂处应力幅值;

areainc——夹杂物面积。

可以观察到常温下ΔKinc随着疲劳寿命的增加而减小,且呈现一定线性规律,这与常温超声实验所得结论一致[14]。但600℃下ΔKinc呈一条直线,不受疲劳寿命变化的影响,所呈现的规律与常温下有很大的区别,值得深入探讨。

在常温高应力作用下,表面形成的滑移带易成为裂纹萌生点,此时裂纹从内部夹杂萌生的门槛值较高,只有夹杂物达到一定尺寸时裂纹才会从该处萌生。随着循环应力的减小,表面滑移带形成裂纹源需要更多的循环周次。当应力减小到一定值,在1010循环周次内表面不能形成裂纹源,裂纹萌生于内部夹杂物。相应内部夹杂处裂纹萌生的门槛值逐渐降低(见图10)。

在高温环境下,试件表面因氧化而易成为裂纹的萌生处,且高温和氧气对材料的损伤随着周次的增加而逐渐增大,高温会增加裂纹从表面萌生的概率。但同时,表面萌生裂纹向内部扩展时会因内外材料性能的差异受到限制。此外,由图9可知高温降低了内部萌生的夹杂物临界尺寸,增加了裂纹从内部萌生的机率。结合600℃下的ΔKinc和S-N曲线的特征可推测,裂纹的内部夹杂萌生方式与表面萌生方式的概率相差不大,高温实验环境下裂纹萌生机理并不随疲劳寿命发生变化。

图9 常温及600℃夹杂物尺寸随疲劳寿命的变化

图10 常温及600℃下ΔKinc随疲劳寿命的变化

4 结束语

本文通过超声疲劳方法研究了CrMoW转子钢在常温及600℃下的1010超高周疲劳性能,并结合断口电镜图分析了高温环境及夹杂物对试件疲劳性能的影响,主要结论如下:

1)CrMoW转子钢在常温及600℃应力循环109周次后仍会发生疲劳断裂,不存在传统疲劳极限,疲劳寿命Nf=1010的疲劳强度分别为450MPa和110MPa。

2)常温与600℃下均发现了裂纹萌生于材料内部夹杂的现象。常温高周及超高周下疲劳破坏以内部萌生为主。600℃下,疲劳裂纹表面及内部夹杂两种萌生方式均匀分布于整个疲劳寿命。

3)高温降低了裂纹内部萌生夹杂物的临界尺寸,夹杂物尺寸随着疲劳寿命升高而增大。

参考文献

[1]严益民,胡正飞,林富生,等.汽轮机转子30Cr1Mo1V钢长期服役状态下的高温疲劳行为[J].材料工程,2012(11):38-41.

[2]吴海利,朱月梅,贾国庆. X12CrMoWVNbN10-1-1转子钢室温低周疲劳特性[J].北京科技大学学报,2011,33(7):841-455.

[3]赵鹏,轩福贞,涂善东.超超临界汽轮机转子X12CrMoWVNbB 10-1-1钢棘轮效应的试验研究[J].动力工程学报,2010,30(4):309-312.

[4]陈荐,何建军,孙清民,等.加载速率对30Cr1Mo1V汽轮机转子钢低周疲劳特性的影响[J].动力工程学报,2010,3 (9):711-714.

[5]毛雪平,马志勇,王罡,等. 30Cr1Mo1V钢高温低周疲劳中的软化特性[J].中国电机工程学报,2006,26(16):133-136.

[6] BARELLA S,BELLOGINI M,BONIARDI M,et al. Failure analysis of a steam turbine rotor[J]. Engineering Failure Analysis,2011,18(6):1511-1519.

[7] WANG Q Y,BERARD J Y,DUBARRE A,et al. Gigacyclefatigueof ferrous alloys[J]. Fatigue Fracture Engineering Materials Structures,2003,22(8):667-672.

[8] EBARA R. The present situation and future problems in ultrasonic fatigue testing-mainly reviewed on environmental effects and materials' screening[J]. International Journal of Fatigue,2006,28(11):1465-1470.

[9] STANZL-TECHEGG S. Very high cycle fatigue measuring techniques[J]. International Journal of Fatigue,2014,60 (1):12-17.

[10]李久楷,刘永杰,王清远,等. TC17钛合金高温超高周疲劳实验[J].航空动力学报,2014,29(7):1567-1572.

[11]王清远.超声加速疲劳实验研究[J].四川大学学报(工程科学版),2002,34(3):6-11.

[12] WAGNER D,CAVALIERI F J,BATHIAS C,et al. Ultrasonic fatigue tests at high temperature on an austenitic steel[J]. Propulsion and Power Research,2012,1(1):29-35.

[13]杨振国,李守新,李广义,等.高周疲劳条件下高强钢临界夹杂物尺寸估算[J].金属学报,2005(11):1136-1142.

[14] SHIOZAWAK,LUL,ISHIHARAS. S-Ncurve characteristic and subsurface crack initiation behaviour in ultra-long life fatigue of a high carbon-chromium bearing steel [J]. Fatigue &Fracture of Engineering Materials & Stru,2001(24):781-790.

(编辑:李妮)

Very high cycle fatigue behavior of rotor steel for the steam turbine under room temperature and 600℃

HOU Fang1,LI Jiukai1,XIE Shaoxiong2,LIU Yongjie1,WANG Qingyuan1,2,ZHANG Junhui3

(1. College of Architecture and Environment,Sichuan University,Chengdu 610065,China;2. School of Aeronautics and Astronautics,Sichuan University,Chengdu 610065,China;3. Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.,Shanghai Turbine Plant,Shanghai 200240,China)

Abstract:Very high cycle fatigue tests on CrMoW rotor steel at room temperature and 600℃were conducted by using an autonomous development system. Experimental results display that high temperature will largely degrade fatigue performance. The S-N curves at room temperature and 600℃both present continuously descending and keep a certain downtrend in the whole fatigue life namely 1010cycles. Fractograph of specimens show that the fatigue cracks are primarily generated from inside where the fatigue life is more than 1×107cycles under room temperature. It is found that the surface initiation mode and the inclusion initiation mode are uniformly distributed in the whole fatigue life. The study on inclusion size reveals that the critical size of the inclusions in inclusion initiation mode is decreased due to high temperature.

Keywords:steam turbine rotor steel;very high cycle fatigue;high temperature;nonmetallic inclusion

通讯作者:王清远(1965-),男,重庆市人,教授,博导,主要从事新型材料与结构力学、超长寿命疲劳与可靠性等研究。

作者简介:侯方(1990-),男,陕西汉中市人,硕士研究生,专业方向为金属超高周疲劳行为与断裂机理。

基金项目:国家自然科学基金(11172188,11327801,11502151)

收稿日期:2015-10-27;收到修改稿日期:2015-11-30

doi:10.11857/j.issn.1674-5124.2016.02.002

文献标志码:A

文章编号:1674-5124(2016)02-0009-06