南极“足迹”卫星遥感技术为“雪龙号”南极科考保驾护航

2016-03-30北京师范大学张宝钢赵天成李新情

● 文|北京师范大学 张宝钢 赵天成 李新情

南极“足迹”卫星遥感技术为“雪龙号”南极科考保驾护航

● 文|北京师范大学 张宝钢 赵天成 李新情

南极洲是地球最南端、也是人类最后发现的冰雪大陆。由于其特殊的地理位置和自然条件,南极洲在冰川、地质、古气候、全球变化等许多国际前沿研究领域具有独一无二的地位。“南极条约”的签订使得这片大陆得以免遭错综复杂的国际政治纷争,科考工作也就成了各国在南极洲的“主战场”。目前各国在南极洲设立的科考站已经超过100个,我国目前共有长城、中山、泰山、昆仑四个科考站。

2015年11月7日,中国“雪龙号”破冰起航,前往南极洲开始了我国第32次南极考察。“雪龙号”穿过赤道,经澳大利亚到达中山站,再前往长城站;在智利蓬塔进行补给后,前往罗斯海维多利亚地;此后再前往澳大利亚凯西站,再回到中山站。完成各项预定任务后,经澳大利亚回国。总航程约3万海里,历时159天。这也是继第30次考察后,我国第二次进行环南极洲的科学考察。

“雪龙号”的第一站,是位于东南极普利兹湾地区的中山南极考察站。在卫星遥感及卫星导航技术的保障下,“雪龙号”比计划提前了3天到达了距中山站25km的陆缘冰区,接下来的一周,队员们驾驶雪地车将科研人员和设备以及站区生活的各种生活保障物资运往站区。雪地车身后长长车辙,成为了人类在南极大陆上留下的“足迹”。

通过卫星遥感技术,我们可以很容易发现人类历次在南极科考中留下的“足迹”。

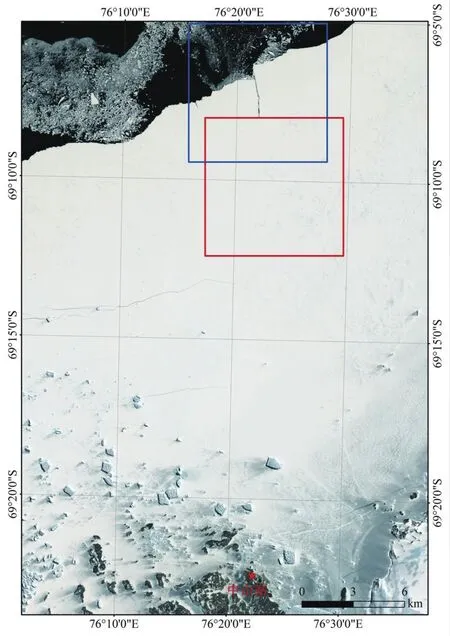

2014年12月14日,Landsat-8拍到的中国第31次考察队执行中山站卸货任务的影像。

☆ 中山站附近影像

☆ 经过图像处理后的雪地车车辙(上图红色框线区域)

☆ 放大后的破冰轨迹(上图蓝色框线区域)

从图上可以清晰地看到Landsat-8拍到的“雪龙号”破冰轨迹以及雪地车卸货留下的车辙。

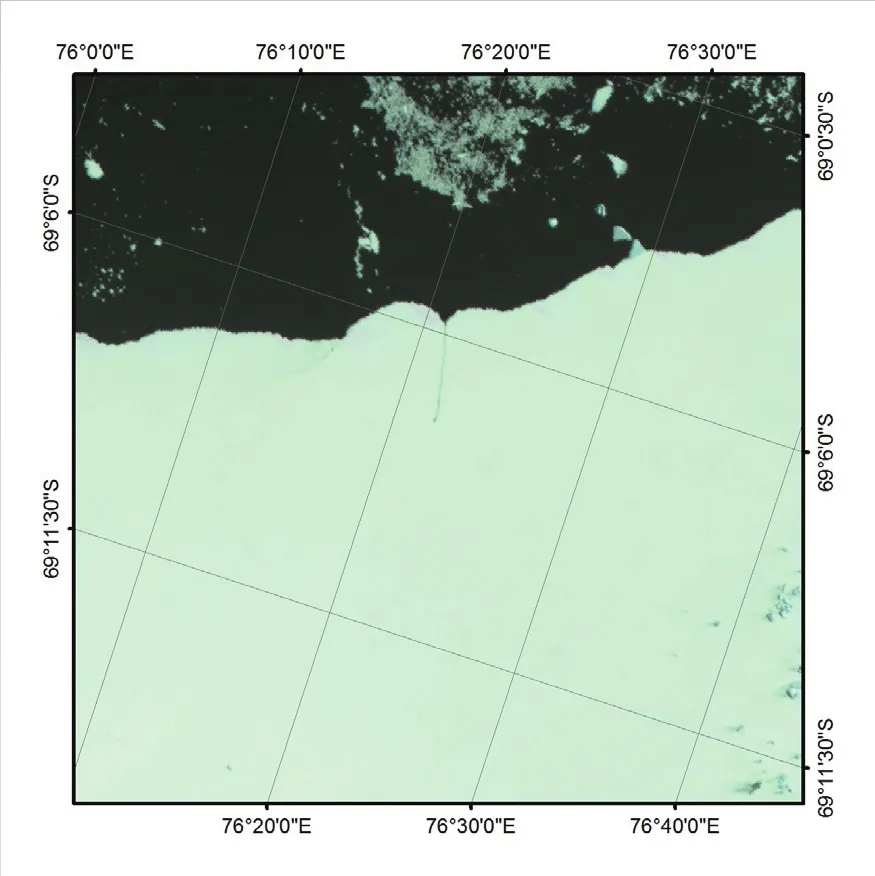

☆ 中山站附近影像

☆ 放大后的破冰轨迹

值得一提的是,2014年12月1日,环境一号(HJ-1)遥感卫星传回的影像也清晰地捕捉到了“雪龙号”破冰轨迹,由于当时尚未开始卸货作业,所以图像上还没有车辙留下。

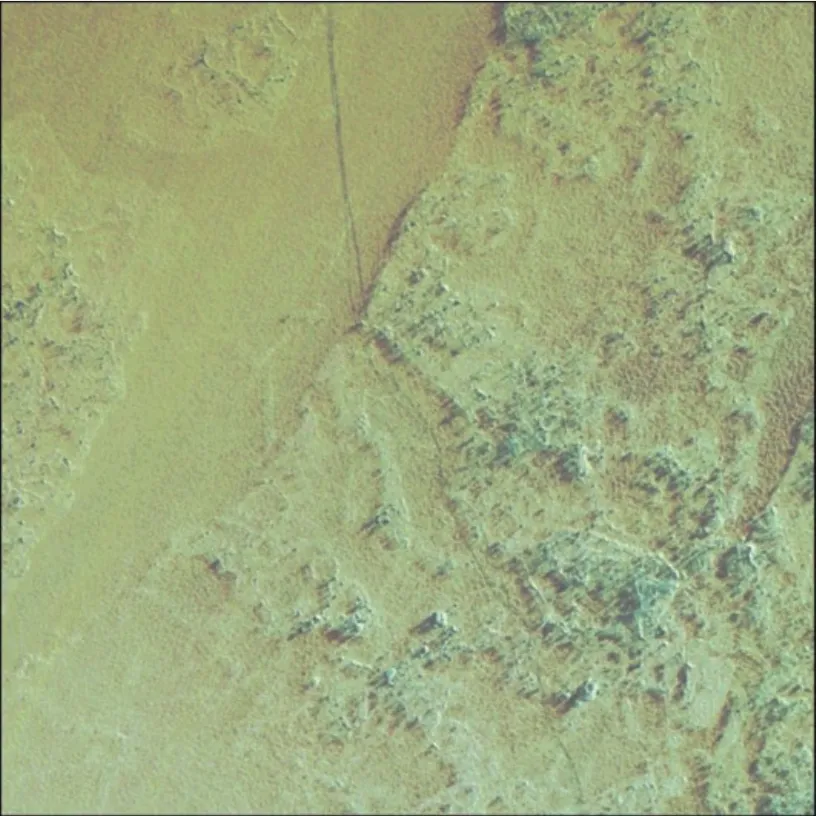

☆ “雪龙号”破冰轨迹

2015年12月8日,HJ-1卫星再次捕捉到了“雪龙号”破冰的画面,而这次,雪地车的车辙清晰可见。

HJ-1卫星与Landsat-8卫星在时间上形成了很好的补充,也说明我国遥感卫星在极地研究的各项工作中也开始发挥越来越重要的作用。

队员们到达中山站后,部分考察队员驾驶雪地车深入南极内陆,前往位于南极最高点冰穹A地区的中国昆仑科考站。通过卫星遥感影像,我们可以在昆仑站周围清晰地看到科研工作者们的足迹。从中山站到昆仑站,雪地车划出了整齐的痕迹,被科学家们称作昆仑大道。“世上本没有路,走的人多了也便成了路”,鲁迅先生的话在南极大陆得到了很好的诠释。

☆ 中国南极考察站地区卫星影像图——昆仑站

☆ 全南极洲遥感制图

这是由北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院极地遥感团队完成的全南极洲遥感制图,是利用1999年至2003年期间获取的1073景Landsat-7 ETM+影像拼接而成的,最高分辨率达到了15m,是目前国际上分辨率最高的全南极洲遥感制图。在自然环境极其恶劣的南极大陆,只有通过卫星遥感技术能完成这一浩大的工程。图中黑线标出的是各国南极考察的路径,是人类探索南极大陆的“足迹”。从图中也可以看出,在南极大陆上还有更多的未知等待我们去探索。