河套灌区农业用水信息化发展及对策

----以巴彦淖尔市磴口县灌溉示范区为例

2016-03-24杭程光祝清震韩文霆黄玉祥

杭程光,李 伟,祝清震,韩文霆,2,黄玉祥

(1. 西北农林科技大学机械与电子工程学院,陕西 杨凌 712100;2. 西北农林科技大学水土保持研究所,陕西 杨凌 712100)

近年来,随着我国北方地区持续干旱以及地下水的严重超采,农业水资源的供需矛盾在不断加剧[1-3]。根据我国农业用水现状及相关政策要求,合理高效地利用现有的水资源是农业发展的关键,而水资源高效利用的信息化技术与管理是实现农业用水可持续发展的一种必要途径[1,4]。因此,提高农业用水信息化水平显得尤为重要。

农业用水信息化的目的是通过实现信息采集自动化、数据传输网络化、应用服务智能化、决策支持最优化来实现水资源的最优配置[5]。通过将水文信息数字化展现,利用计算机在可视化的条件下,对水管理活动作出科学的分析与预测,并依据水资源工程状况和水资源配置计划进行模拟、分析和研究,为决策者提供科学、准确、高效的信息支持,使之作出科学的决策,最终实现水资源的高效利用[6-8]。

本文以内蒙古河套灌区巴彦淖尔市磴口县灌溉示范区为对象,在分析该地区用水信息化发展现状及存在问题的基础上,结合西北地区黄河流域井渠结合灌溉的发展需求,提出促进灌区农业用水信息化发展的对策与建议,旨在为提高我国旱区农业用水信息化水平提供依据。

1 河套灌区用水信息化现状分析

1.1 研究区域概况

河套灌区是中国的3大灌区之一[9,10],总控制面积119万hm2,其中灌溉面积约70万hm2,年降水量为139~222 mm[11-13]。自三盛公水利枢纽工程建成后,南北两岸修建总干渠约500 km,灌溉面积由20世纪50年代以前的16.67万hm2扩大到66.67万hm2[14]。

河套灌区自20世纪70年代末就开展了以测流量水为主要目的的信息自动采集系统的研发工作。2003年12月,灌区正式开始实施信息化建设工程,并于2008年完成基础设施配套工程建设[15]。

巴彦淖尔市位于河套平原的核心位置,是我国重要的商品粮生产基地。经过长期的发展,目前该地区形成了总干渠、干渠、分干渠、支渠、斗渠、农渠和毛渠七级阡陌纵横、沟渠相连的灌溉网络[16]。灌区的种植方式为一年一作,以种植牧草和玉米为主,葵花、小麦等作物为辅[13]。灌溉水源主要为黄河水,水质较差,水体污染较为严重[17]。灌溉方式以井渠结合的灌溉方式为主,部分区域也采用滴灌、喷灌等灌溉方式。目前,该地区用水信息化正处于示范推广阶段。

1.2 灌区用水信息化发展的现状分析

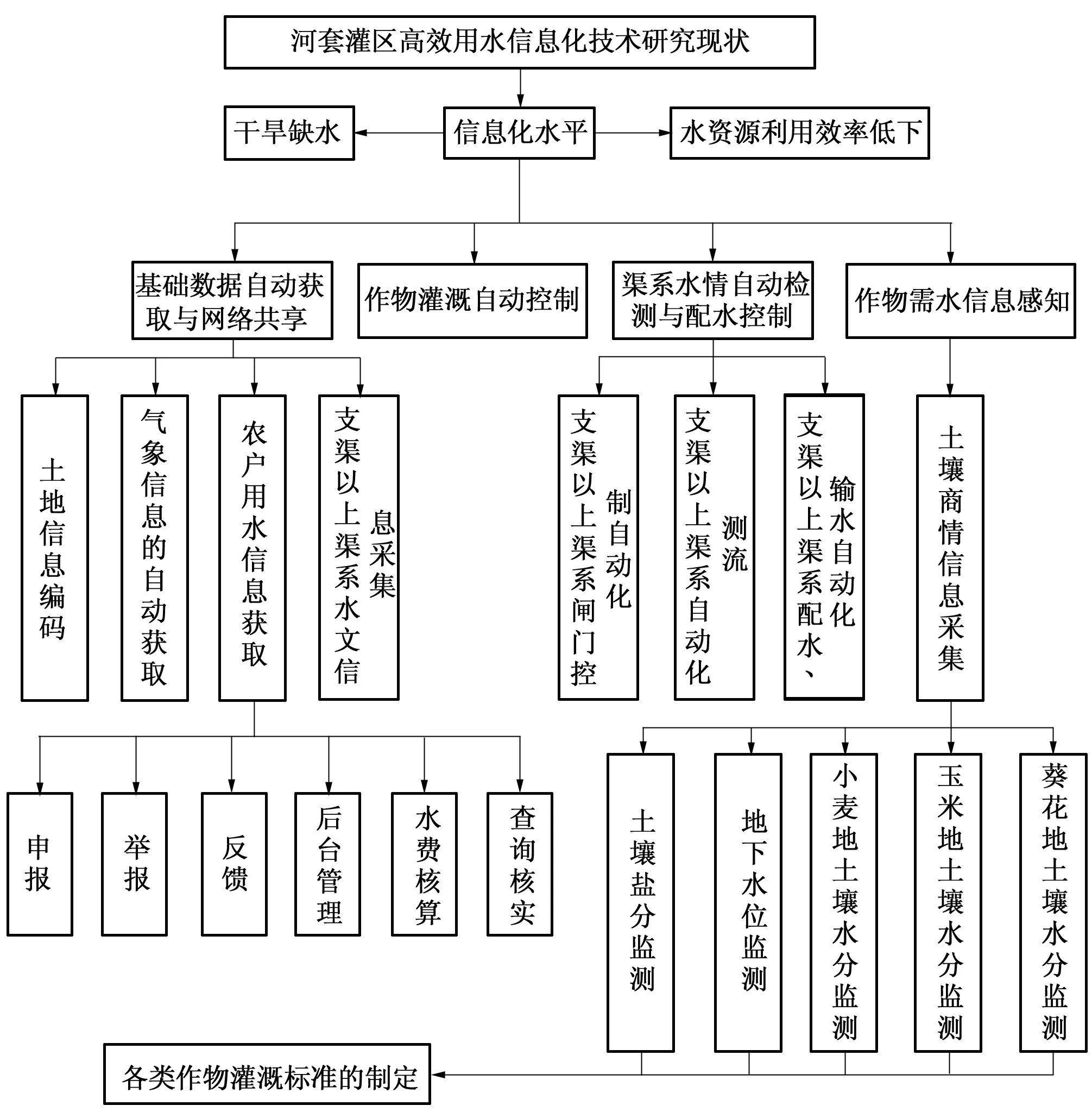

河套灌区用水信息化经过近40年的发展,在基础数据的自动获取、渠系水情的自动检测与配水控制、作物需水信息感知等方面取得显著成效,如图1所示。

图1 河套灌区用水信息化技术研究现状Fig.1 Present situation of development of information technology of Hetao irrigation area

(1)在基础数据自动获取方面,灌区已经实现了土地信息编码、气象信息、农户用水信息、支渠以上渠系水文信息等4个方面信息的获取,主要包括:第一、灌区已完成示范区内所有农田作物种植类型信息、户主信息、农田面积等信息的编码工作,形成了农户信息与地块信息编码图,且农户用水协会能够根据编码图对区域内作物种植类型、渠系分布状况等信息进行监管(编码图有效期为1 a),同时可以对各个编码单位的用水信息进行评估与分析;第二、河套灌区水利总局能够通过田间小气候监测系统(由气象传感器,气象数据记录仪,太阳能电池板以及气象环境监测软件等组成)对种植区域内的风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素进行采集与记录,并通过分析采集到的信息优化被监测区域内的输、配水过程,实现水资源的精量配置。该监测系统仅在灌区部分试点进行使用,尚未实现全面推广;第三、农户能够通过农户用水信息终端对各自农田的用水信息进行申报、反馈、举报、后台管理、税费核算以及查询核实等,例如农户可以根据农田的需水情况以及灌溉标准对灌溉需水量进行申报;第四、灌区能够通过自动闸门控制室对支渠以上渠系的水位、流速、流向、波浪等信息进行连续采集,并结合气象信息与水文信息对灌区的农业用水进行整体规划。

(2)在渠系水情自动检测与配水控制方面,灌区已经实现了支渠及以上渠系闸门的自动控制、自动测流以及输、配水的自动化。例如,灌区能够采用超声波传感器通过非接触式测量获取闸前、闸后水位信息,同时根据流速以及闸门抬起高度计算瞬时流量、累积水量、判断流态,为提高水的精量配置提供依据;水利调度中心能够根据农户对用水信息的申报情况,通过激光闸位计对支渠闸门进行自动控制,并通过闸位、水位、流量采集显示单元实现信息的远程采集与传输;能够通过水文信息监测站实时监测支渠、分干渠以及干渠闸门前后的水流速度。

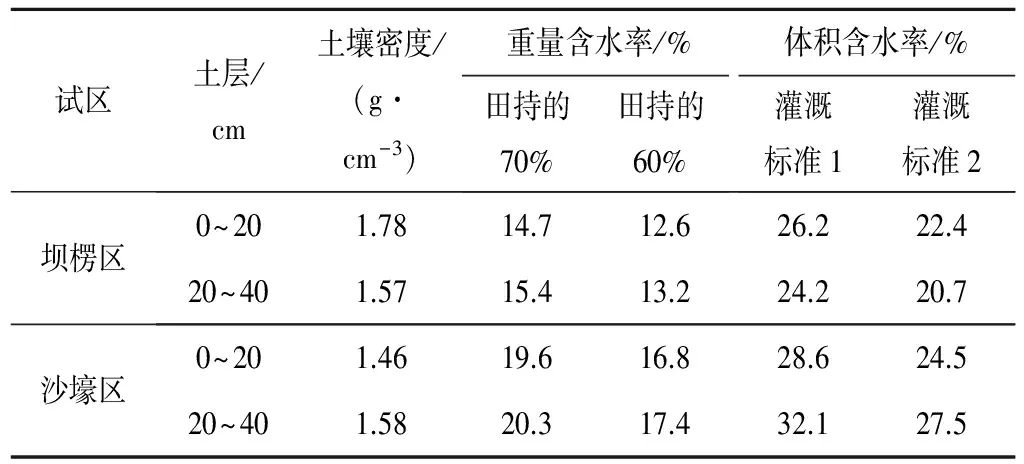

(3)灌区在作物需水信息感知方面的信息化发展还较为薄弱,主要通过土壤墒情信息来间接反映作物的需水信息。目前灌区能够对土壤盐分信息、地下水位信息以及小麦地、玉米地、葵花地土壤水分信息进行监测,并通过获取的信息结合渠系水情、气象信息等建立了各类作物的灌溉制度。例如,以旱水年、平水年、丰水年为依据,制定了按轮次浇灌的灌溉制度。灌区以土壤墒情为依据,制定了土壤适宜含水率及灌溉标准。表1为坝楞区与沙壕区土壤适宜含水率及灌溉标准。

表1 坝楞区与沙壕区土壤适宜含水率及灌溉标准Tab.1 Suitable soil moisture content and water standard of Baleng and Shahao areas

1.3 河套灌区农业用水信息化发展存在的问题

在分析灌区用水信息化发展现状的基础上,探讨了目前制约灌区农业用水信息化发展的问题。

(1)灌区经过多年发展,形成了纵横交错的渠系网络,然而斗渠、农渠与毛渠等多为土渠,硬化程度较低,且各级渠系并无统一标准,这不仅会增加灌溉过程中的输水损失和田间损失,降低水资源的利用效率,使得灌溉过程难以实现水资源的精量配置[18],而且导致渠系水文信息采集难度增大且准确性变低,进而降低输、配水决策模型应用的准确程度。同时还会增加各级渠系测流、计量及闸门自动化控制设备配置的成本,增加用水信息化技术和装备推广的难度。

(2)目前灌区的输、配水决策主要以土壤墒情和黄河水情为依据,缺乏先进、适用的输、配水决策模型。同时,灌区水利部门利用现代化设备对各级水资源的应用情况及水文、气候等信息进行了大量的采集,但利用率较低。部分依靠人工采集到的信息的准确度和实效性较低,不能满足实时指导灌溉的需求。另外,部分信息主要通过模拟信号进行传递,缺乏多元化的传输方式,这将会降低信息的时效性。

(3)目前,灌区重视高效用水信息化硬件设备的配置与开发工作,但缺乏有效地基础数据、输配水、作物需水信息感知等方面的管理软件,制约了用水信息化水平的提高。

(4)长期以来,由于灌区缺乏用水信息化管理方面的专门人才,导致部分硬件设施和软件系统难以充分发挥其效益。

(5)灌区内土地集约化程度较低,作物分布情况复杂,且各类作物的需水情况并不一致,这增加了输、配水自动控制的难度。同时,灌区农户受教育程度差异较大,为用水信息化设备的普及和推广增添了难度。

2 灌区用水信息化发展的对策研究

提高农业用水信息化的发展水平是解决河套灌区水资源匮乏及利用率低等问题的有效途径之一。结合研究区域的地貌、资源、气候等情况,从基础设施建设、基础数据的自动获取、信息传输及网络结构的构建、自动化控制设备及信息化运行与管理等5个方面[19],提出了灌区用水信息化发展的对策。图2给出了研究区域用水信息化发展的主要内容。

图2 河套灌区用水信息化发展主要内容Fig.2 Information development model of water of Hetao irrigation area

2.1 基础设施建设

完善的基础设施是提高农业用水信息化发展水平的前提条件,其主要包括硬件基础设施建设与软件基础设施建设两个方面。

(1)硬件设施建设。渠系及闸口的规格不统一是制约灌区信息化发展的重要因素,因此灌区需要对各级渠系及闸口规格进行标准化。例如,规定斗渠顶宽160 cm、深度70 cm,这不仅可以提高信息采集设备以及闸门自动控制设备的标准化程度,降低信息采集与自动化设备配置的成本,同时也能够提高信息采集的效率、准确程度以及降低设备运行管理方面的难度。渠系硬化程度较低会造成水资源输送损失,降低信息采集的准确程度。因此灌区需要采用混凝土、塑模、聚苯保温板等材料对渠系进行衬砌,实现输水渠道的全程硬化,这不仅能够提高用水信息采集的精确度,同时也可以减少水生植物的耗水量,减少输水过程中的渠道溢流损失、渠道渗漏,提高输水效率,使得渠系便于清理,减少在渠系疏通方面投入的人力、物力[20,21]。灌区局部地区已实现番茄、玉米、葵花、小麦等作物的膜下滴管,而膜下滴灌技术的用水效率远远高于沟灌与渠系灌溉[22]。河套地区属于水资源匮乏地区,且水质较差,而滴灌/喷灌技术的发展不仅能够缓解水资源匮乏带来的用水压力,同时能够推动高效用水信息化技术的发展,因此需要逐步对滴灌/喷灌过程中所需要的管道网络等基础设施进行完善,从而为滴灌/喷灌技术在灌区的应用提供基础条件。

(2)软件设施建设。完善的输、配水决策模型是实现灌区用水信息化、水资源精量配置的核心技术。因此,灌区首先要根据已有的信息与资源初步建立灌溉用水的决策模型,并随着农业用水信息化系统的不断完善以及作物需水信息检测技术的不断发展,逐步对输、配水决策模型进行完善,最终实现用水的信息化管理。完善的网络系统为各类水利信息的传输与交换提供了统一的平台,是最重要的用水信息化基础设施之一[23],因此搭建完善的网络平台能够有效地提高信息采集、传输、利用的效率,从而为灌区农业用水信息化水平的提高提供基础条件。

2.2 基础数据自动获取

基础数据的自动获取主要包括水情信息、作物需水信息的获取等方面。完善的基础信息获取系统是提高用水信息化水平的基础。

(1)水情信息的监测。水情信息主要包括渠系水情及地下水情信息的监测,检测内容主要包括水位、流量、地下水埋深、雨量、水质等信息。①渠系水信息的获取是输、配水决策的前提条件。渠系水文信息监测主要是对各级渠交汇点闸前、闸后系实时水量、流速等信息的监测。对干渠、支干渠等大型渠系采用激光闸位计进行测控,需要在各交互点建立自动闸门控制室,通过太阳能电池板或锂电池进行供电;对各支渠、斗渠等中型渠系采用明渠流量计进行测量,闸门的开合采用自动控制终端通过电磁阀进行远程控制,系统供电采用太阳能电池以及锂电池;农户用水采用IC智能水表进行水量、电量的监控,设备主要包括IC卡智能控制器、用户卡、GPRS、无线模块与电表,能够实现各次灌溉用电量、用水量、用电时间以及用水时间的实时监测和控制[19]。上述信息主要通过闸位、水位、流量采集显示单元,并利用水利网络实现远程采集与传输。②地下水水文信息影响着灌区秋浇的时间以及秋浇量的大小,因此对地下水位进行监测十分必要。地下水水文信息监测主要采用水位/水温传感器,加入远程测控终端,采用太阳能电池板和锂电池板持续供电[19],实现对地下水位、水温等信息的实时监控。同时根据灌区的特点,如河套灌区土地盐碱程度较大,可适当加入水质传感器,根据不同地区的水质检测结果采取相应的净化措施,从而减少由于水质因素引发的土壤盐碱化问题,降低其对农作物的危害。

(2)作物需水信息的检测。土壤物理特性、土壤水分状态、气象条件与作物种类及生长发育状况是墒情和旱情监测的四 大要素[24,25]。目前,灌区对作物需水信息的检测主要是依靠土壤墒情进行判断,在没有加入其他作物需水信息评价指标的前提下,提高信息检测的准确性及信息的时效性是提高用水信息决策准确性的必然途径。①土壤墒情信息主要通过土壤墒情采集仪表,如TDR[26](时域反射型仪表),加入远程控制及供电单元进行测控。灌区可设置固定监测站(长年监测)、季节性监测站(收获后拆除)、移动监测站(临时性监测站)[19],对灌区农田不同季节、不同地域、不同土壤层的含水率进行测量。②仅仅依靠土壤墒情信息并不能实现作物需水信息的准确决策,因此采用微气象学法、水分平衡法相结合的方法,通过气象综合信息、土壤墒情信息反映作物的需水情况并指导灌溉过程中的高效用水是提高水资源利用率的有效措施[27,28]。为此,灌区可定点设立田间小气候检测系统,对空气温湿度、降水量、风速等信息进行实时监控,并结合气象部门发布的气象预警辅助区域内的输、配水决策。

作物需水信息评价指标的完善程度是评价输、配水决策模型及信息化程度的重要组成部分。现有研究表明,叶水势、叶鲜重含水量、细胞液浓度和气孔导度可以较好地反映作物需水信息及土壤水分状况[28,29]。

2.3 信息的传输方式及网络结构

(2)网络结构。用水信息化发展需要各级单位相互结合,系统内存在多级用户,因此系统模式可选择B/S架构,采用Web的方式提供服务,即利用数据服务中心向用户提供统一的网络内容服务[29,31],在各级用户中实现信息交流与传输,从而提高信息的利用率。

2.4 自动化控制设备

灌溉与信息采集的自动化设备是实现信息化的媒介,因此自动控制设备配置的不断完善是推动信息化水平不断发展的重要因素。自动控制设备主要包括信息采集的自动化控制设备和灌溉控制的自动化设备。

信息采集的自动化设备主要由各类传感器、信号接收设备、记录与发送设备、供电设备等部分组成,例如测量水流速度的流量计、测量土壤水分的墒情测试仪等。将采集到的信息通过无线网络或区域组网传输到控制终端,通过数据控制中心进行加工处理,反馈到其他控制终端,实现用水信息的决策与配置。

灌溉的自动化主要为各级渠系闸门的控制设备,主要由激光闸位计等自动控制设备,以及闸位传感器、远程控制终端、监测设备、水文信息监测设备、信号发送与接收设备等构成。灌溉自动化设备的主要功能是实现闸门的自动控制,对闸前、闸后水位、闸门提升高度等信息进行实时监测,同时根据水资源配置信息、作物需水信息以及灌溉情况等信息实现输、配水过程的自动控制。

2.5 信息化运行与管理系统

信息化运行与管理系统的构建主要包括信息化管理系统、软件系统以及数据库系统等3个方面。

(1)信息化管理系统。信息化管理系统是用水信息化系统运行的平台,其完善程度决定了用水信息化系统运行过程的稳定性与可靠性。信息化运行与管理系统主要包括:信息管理系统、水务调度运行系统、水务信息公开系统、运行监控管理系统、水信息遥测管理系统、灌溉预报系统、信息发布系统、灌溉用水决策支持系统等[32]。

信息管理系统的主要功能是对信息化建设过程中所需的各类信息进行管理,主要包括水量的分配调度、作物信息(种类、面积、产量、生长等)、各级渠系的运行状态、气象信息以及水利设施的供水状态等。信息管理系统主要包括信息采集、传输、分析、归类、存档等模块组成,通过这五大模块对数据进行分析与处理,为输、配水决策模型提供服务,是实现灌区用水信息化的基础。

我们的团队采用这种隧道内游离输尿管方法,结合经典Wertheim手术的输尿管内侧入路法,找到输尿管入膀胱“输尿管末端”的解剖标志点,切除2 cm的膀胱宫颈韧带,ligasure离断子宫神静脉和膀胱下静脉的阴道支,解剖无血管区的膀胱阴道侧间隙(paravesico vaginal space, PVVS;图2),完整向外推移输尿管伴行,位于输尿管下方的盆神经丛;子宫颈主韧带暴露在直视下,切除3 cm宫旁组织。2011年11月11日上述技术成功后,我们在国际手术同行透明监督下,由探索性研究,延推2期注册登记的标准化临床研究。

水务调度运行系统主要是根据各渠系的储水、配水以及灌区的蓄水状况,结合各类实时信息,采用人机交互的方式,实现水量分配的最优化。该系统主要由灌溉预测、水资源优化配置、渠系水文信息调控、灌溉配水、水资源管理等模块组成。

水务信息公开系统是通过无线网络/Internet等网络通讯技术,实现对灌区内用水申报、匿名举报、农户用水信息、水费缴纳、用水政策、水量分配情况等信息的统一管理。它是实现水量调度、缴费信息透明化、公开化的基础,是用水信息化发展的基本保证。

运行监控管理系统是通过计算机网络、多媒体技术、卫星遥感技术及自动控制技术对灌区内各级渠系的闸门运行状态进行监控。该系统的运行一般为闭环系统,为保证系统的安全性,一般采用半自动化控制。该系统对闸门自动控制主要是通过调度中心下达的指令和闸门控制器实现的。

水信息遥测管理系统的功能主要是实现对各遥测点降雨量、各级渠系及其上渠道入水口的水流、水位等情况进行实时监测。该系统主要包括信息采集与信息传输模块。

灌溉预报系统是根据灌区各遥测点提供的水文信息、田间小气候观测站和气象部门提供的气象信息,结合作物生长信息以及灌溉制度,建立作物各生长期的输、配水预测模型。同时对由于气象原因造成的灌溉风险进行预警,降低信息化输配水的风险。

信息发布系统是指各灌区水利总局调度中心通过对数据库信息进行综合分析,完善灌溉模式与灌溉制度,同时将各类用水信息、墒情、气象以及相关政策法规等信息进行公示,指导下级水利部门及农户进行科学灌溉的过程。

灌溉用水决策支持系统通过人机交互模式,综合分析以上各系统反馈的信息,实现灌溉用水的最优化配置,进行水量的调度与配比,提高灌区水资源的利用效率。

(2)数据库系统。数据库系统的主要功能是实现信息化系统运行过程中所需的作物、水、气象、灌溉等信息的实时更新、分析、存储等,主要包括动态信息数据库、决策支持数据库、工程运行数据库等[31],它是优化输配水决策模型和完善信息化系统的基础。其中,决策支持数据库在用水信息化系统中占据重要作用。

决策支持数据库主要包括的内容有:农作物资料库、土壤数据资料库、监测数据库、气象资料数据库、灌溉数据库、现有设备数据库等[19,26,31]。该系统能够提供作物、土壤、气象等方面的实时信息、业务数据、历史信息,通过对这些信息进行分析与利用,能够有效地优化信息化系统的各个模块,提升信息化系统完善程度与稳定性。

3 结 语

本文通过探讨内蒙古巴彦淖尔市磴口县灌溉示范区在农业用水信息化发展过程中存在的问题,提出了相应的解决对策,可以为河套灌区农业用水信息化的发展提供参考。

结合灌区农业用水信息化的发展需求,提出以下建议:第一,作物需水信息感知的准确性是评价灌溉输、配水决策模型可靠性的主要依据,然而目前灌区评价作物需水状况的指标单一,准确性较低,因此完善作物需水信息评价系统是实现高效用水的重要研究课题;第二,随着物联网技术、3S技术、无人机等新技术的不断发展,其在农业用水信息化领域应用的潜力很大,迫切需要加大应用和推广的力度。同时,应重视对现有信息化系统的利用,以提高用水的效率和效益;第三,目前灌区土地集约化程度较低、信息化管理人员的缺乏是制约用水信息化发展的重要因素。因此,需要利用国家相关政策,不断提高土地的集约化程度,降低用水信息化技术与装备推广的成本;同时,积极引进信息化管理方面的人才,推动灌区农业用水信息化事业的可持续发展。

[1] 李 锐, 刘永峰, 史瑞兰, 等. 基于“三条红线”的嘉峪关市城市总体规划水资源保障能力研究[J]. 水资源与水工程学报, 2015,26(1) :116-121.

[2] 许杰玉, 王鹏腾, 汪自书, 等. 合肥市水资源供需分析及可持续利用规划研究[J]. 水资源与水工程学报, 2015,26(1):96-101.

[3] 李远华, 赵竞成. 十一五农村水利发展重点任务分析[J]. 中国农村水利水电, 2004,(11):7-10.

[4] 梁世亮. 节水改造的换成渠灌类型区农业高效用水模式与工程示范[J]. 水利科技与经济, 2014,20(4):82-83.

[5] 苗 壮. 河套灌区信息化建设研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学, 2003.

[6] 谭 华, 刘 耘, 桂文军. 水利信息化标准体系建设初探[J]. 人民长江, 2002,33(12):41-43.

[7] 吴恒清, 钱名开. 以水利信息化带动水利现代化对策探讨[J]. 水利信息化, 2012,(2):16-19.

[8] 艾 萍, 唐 燕, 黄藏青. 水利信息化标准建设的探讨[J]. 水利信息化, 2013,(2):1-4.

[9] 李 亮, 史海滨, 贾锦凤, 等. 内蒙古河套灌区荒地水盐运移规律模拟[J]. 农业工程学报, 2010,26(1):31-35.

[10] 冯兆忠, 王效科, 冯宗炜, 等. 内蒙古河套灌区秋浇对不同类型农田土壤盐分淋失的影响[J]. 农村生态环境, 2003,19(3):31-34.

[11] 王学全, 高前兆, 卢 琦, 等. 内蒙古河套灌区水盐平衡与干排水脱盐分析[J]. 地理科学, 2006,26(4):455-460.

[12] 乔冬梅, 史海滨, 霍再林. 浅地下水埋深条件下土壤水盐动态BP网络模型研究[J]. 农业工程学报, 2005,21(9):42-46.

[13] 曹连海, 吴普特, 赵西宁, 等. 近50年河套灌区种植系统演化分析[J]. 农业机械学报, 2014,45(7):144-150.

[14] 王 康, 沈荣开, 周祖昊. 内蒙古河套灌区地下水开发利用模式的实例研究[J]. 灌溉排水学报, 2007,26(2):29-32.

[15] 曹 冲, 杨亚非, 王 娟, 等. 强化信息管理实现高效应用----河套灌区信息化建设的一点思考[J]. 内蒙古水利, 2008,(3):31-32.

[16] 宋松柏, 李世卿, 刘建国, 等. 内蒙古河套灌区灌排信息管理决策支持系统[J]. 灌溉排水学报, 2001,20(1):69-73.

[17] 王 俊, 吕忠义, 安晓萍, 等. 黄河内蒙古段水质动态变化分析[J]. 人民黄河, 2009,31(12):73-74.

[18] 高占义. 大型灌区高效用水技术选择探讨[J]. 中国水利, 2005,(23):59-61.

[19] 东北四省区节水增粮信息化建设内容及框架[J]. 中国水利, 2012,(22):66-68.

[20] 王学全, 高前兆, 卢 琦. 内蒙古河套灌区水资源高效利用与盐渍化调控[J]. 干旱区资源与环境, 2005,19(6):118-123.

[21] 吴普特, 范兴科, 牛文全. 渠灌类型区农业高效用水模式与工程示范[J]. 农业工程学报, 2003,19(6):36-40.

[22] 范文波, 吴普特, 马枫梅. 膜下滴灌技术生态-经济与可持续性分析----以新疆玛纳斯河流域棉花为例[J]. 生态学报, 2012,32(23):7 559-7 567.

[23] 田 雨, 杨明祥, 蒋云钟. 水利信息化发展水平评价指标体系研究[J]. 南水北调与水利科技, 2014,12(1):114-117.

[24] 尚松浩. 土壤水分模拟与墒情预报模型研究进展[J]. 沈阳农业大学学报, 2004,35(Z1):455-458.

[25] 叶志勇, 郭克贞, 赵淑银. 河套灌区节水农业发展现状及其近期重点[J]. 中国农村水利水电, 2010,(6):81-84.

[26] 贾德彬, 刘艳伟, 张永平, 等. 内蒙古河套灌区春小麦高效用水灌溉制度研究[J]. 干旱区资源与环境, 2008,22(5):174-177.

[27] 朱 丽. 基于ISAREG模型河套灌区间作模式下节水型灌溉制度研究[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学, 2012.

[28] 刘 浩, 孙景生. 设施栽培作物高效用水理论与技术研究进展[J]. 中国农村水利水电, 2014,(1):36-40.

[29] 陈金平, 刘祖贵, 段爱旺, 等. 土壤水分对甜椒叶片某些生理特性的影响[J]. 山地农业生物学报, 2005,24(1):48-52.

[30] 朱日清, 侯详东, 杜文贞. 管道灌溉信息化系统研究[J]. 山东水利, 2013,(12):41-42.

[31] 周智男, 李新领, 徐东升. 基于php_mysql节水灌溉网络信息平台的研究[J]. 节水灌溉, 2013,(10):71-73.

[32] 孟 炜. 桃曲坡水库灌区节水灌溉信息化管理系统的研究[J]. 地下水, 2010,32(5):64-65.