喀斯特地区水资源评价及空间供需平衡分析

----以毕节朝营小流域为例

2016-03-24覃换勋熊康宁高渐飞

覃换勋,熊康宁,高渐飞,2,肖 华

(1.贵州师范大学喀斯特研究院 国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心,贵阳 550001;2.贵州省山地资源研究所,贵阳 550001)

以贵州高原为中心的中国南方喀斯特是世界上最典型的湿润热带-亚热带喀斯特[1],全省喀斯特出露面积10.908 458 万km2,占全省土地面积的61.62%[2]。多年水资源总量1 475亿m3,居全国第9位[3]。由于地质地貌独特,加上水利工程方面投入资金不足,各项措施缺乏优化配套,造成水资源利用率,需求与供给严重失衡。特别是在偏远的农村山区,缺水问题制约着当地的生产生活、社会经济发展以及生态环境的改善。结合国家和地方石漠化综合治理工程项目,笔者以典型喀斯特石漠化治理区毕节朝营小流域为研究区,以2016年预测年,主要通过水资源分析与评价、水资源需求预测,得出供需状况,并针对结果提出建议,以期为贵州喀斯特高原山区农村水资源矛盾的缓解提供借鉴。

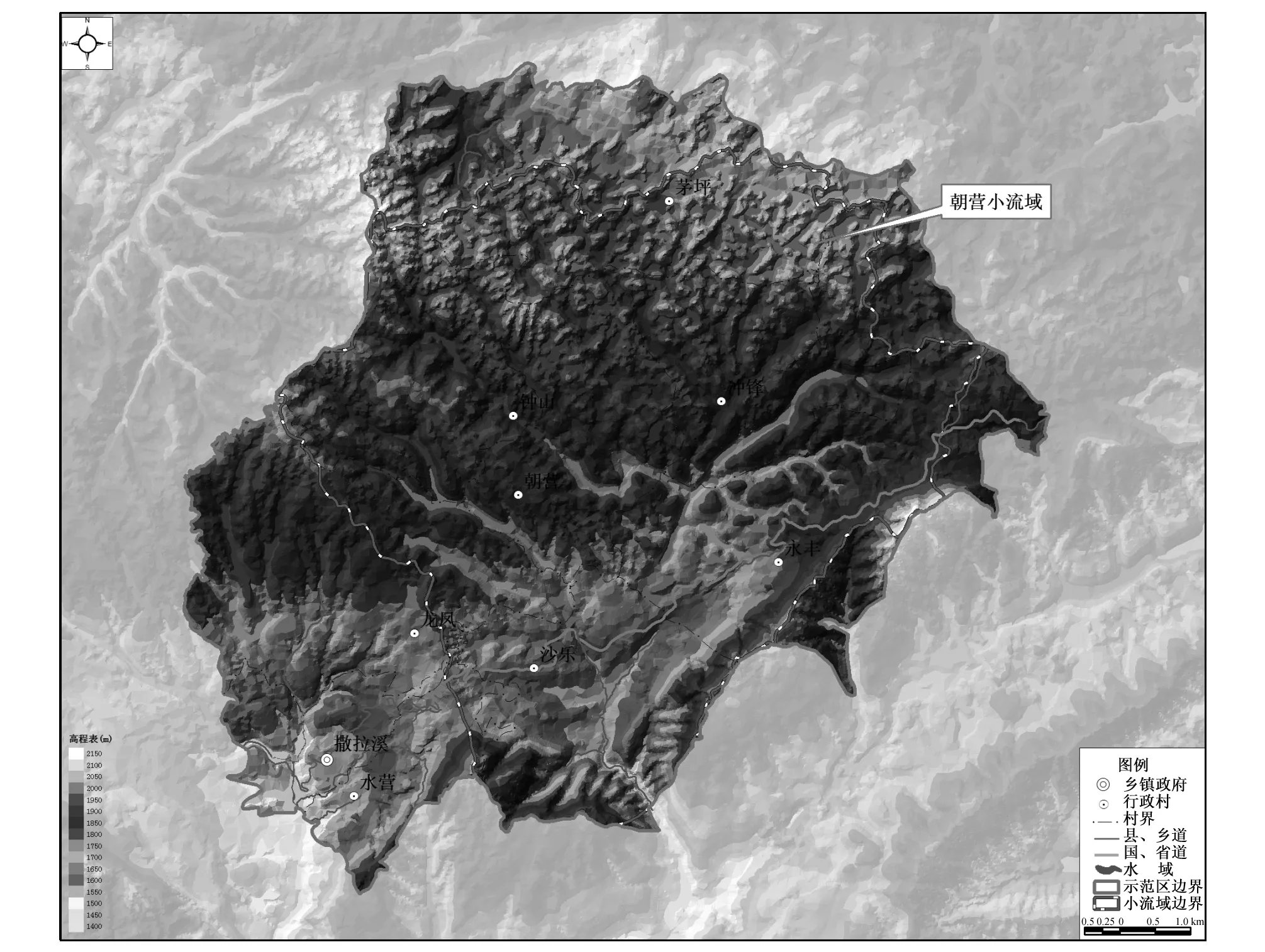

图1 毕节撒拉溪示范区朝营小流域位置图Fig.1 Location map of Sarah xi demonstration zone in Bijie

1 研究区概况

毕节撒拉溪喀斯特高原山地潜在-轻度石漠化综合防治示范区,位于贵州省毕节市西南部,其核心示范区为朝营小流域(见图1),属长江流域乌江水系六冲河上游支流。小流域土壤以黄壤、黄色石灰土为主,为典型喀斯特峰丛山地地貌。植被以次生林、灌木和灌草丛为主,多分布在峰丛山坡中上部,覆盖率低;水土流失与石漠化严重,轻度及以上石漠化面积占总面积的51.9%。区内地形切割较深,是相对高差较悬殊的区域,海拔1 600~2 200 m。研究区具有暖温带高原季风湿润气候特征,年均气温15 ℃,无霜期245 d,年平均日照时数为1 360 h。年降水量900 mm左右,其中4-9月降水量占全年降水量的90%以上,春冬两季旱灾发生频率分别为39.5%和29.0%。据统计,截止2011年底,流域内总人口1.654 1万人,人口密度292人/km2。78%以上人群存在饮水困难问题。经济社会发展较落后,农业结构单一,主要种植玉米、马铃薯及大豆等农作物。靠出售少量生猪(猪仔)、牛羊和外出务工的收入支撑家庭生活开支,贫困程度较重。同时整个流域内溶洞、溶沟、裂隙、落水洞广布,大气降水易快速汇集于地下;植被覆盖率低,土层较薄,岩石裸露,土壤水易蒸发,且表层碳酸盐岩阻止地下水对上层土壤的水分补充,造成地表干旱严重。再加上缺乏相关水利配套工程,水资源利用效率低,居民节水意识差,导致农业生产和生活用水困难,是典型的喀斯特石漠化缺水农村山区。

2 水资源赋存状况与评价开发

2.1 水资源赋存状况及特点

朝营小流域位于长江流域乌江水系六冲河支流上游。结合该区水文地质资料、《毕节撒拉溪志》及野外调查等资料得知,小流域多年平均径流量0.47 m3/s,径流模数15.79 L/(s·km2) ,平均径流深498.22 mm。年平均降雨量为892.5 mm,折合降雨量5 027.97万m3,多年平均地表径流深498.2 mm,全年地表径流量约4 298.1万m3。从含水层岩组结构的角度可将研究区表层带岩溶水系统结构划分为森林滞水型、溶蚀差异型和相对隔水型种类型[4]。据不完全统计,小流域内大小泉点118处,全年流量达81.57万m3,水资源总体丰富[5]。但基于该区水资源赋存条件的复杂性,对表层岩溶水及地下水的储藏量的评估,相对而言该流域水资源总体呈地表水少,地下水多的特点。水资源主要来源于地表水(降水产生的地表径流)和地下水,全年降雨量相对较少,且年际变化较大,年均降雨量892.5 mm,年降雨变率为12.13%。其中,年最大降雨量1 284.7 mm,年最小降雨量614.8 mm,前者是后者的2.09倍。年内降雨时间分配不均,降雨主要集中在5-9月,占年降雨总量的57.6%~87.3%。春冬两季共产生降雨156.16 mm,占年降雨量的17.5%,两者所占比例分别为5.7 %、11.8%。3-4月春播期间,降雨量为79.84 mm,仅占年降雨量的8.95%。

流域内表层喀斯特水较多,主要以岩溶泉方式出露。泉水是居民的主要水源,但其在时空分布上存在不均匀性,主要表现在:一是泉水流量的时间差异性,雨季泉水总流量为45.64 L/s,而枯季仅为12.35 L/s,两者相差3.7倍;二是泉点分布空间不均,主要分布在东北部茅坪村,中部的朝营村以及西部的龙凤村分布较少,几乎没有大型泉点出露[5]。综合泉点分布、泉点流量大小与季节性变化特征(见表1)、水利设施配套情况及配水供水能力等要素,将整个流域分为水资源富集区、平稳区以及匮乏区3种类型(见图2)。水资源富集区是指水资源除可以满足当地用水需求外,具有向其他地区调水的潜力;水资源平稳区是指在目前水利工程配置下,水资源基本可以满足本地用水需求,可向其他区域输水的能力少或无;水资源匮乏区是指本地区水资源赋存量少,加之工程配套相对短缺,人畜、生活用水困难,水资源难以自足,需要从他处调水作补充。

表1 朝营小流域主要饮水泉点4个季度流量表Tab.1 The flow changes in four seasons of the main drinking springs of Chaoying catchment

续表1 朝营小流域主要饮水泉点4个季度流量表

图2 毕节撒拉溪示范区朝营小流域水资源赋存状况分布图Fig.2 Distribution of water resources occurrence state of Chaoying catchment of Salaxi demonstration area in Bijie

2.2 水资源评价与开发

(1)雨水资源。小流域多年平均降雨总量900 mm左右,折合降雨量5 027.97万m3,人均占有量大。由于雨水资源时间分布不均衡,单次降雨的强度过小,雨水被蒸发或滞留于屋面,屋面径流难以形成,也就无雨水可以收集。根据研究区月降雨量时序特征,加大屋面雨水收集力度,在雨季最大可能将雨水储存起来。结合区内瓦房及平房两种住房结构,针对瓦房结构房屋,利用瓦面部分作为集雨面,在屋檐下放置集雨槽,并用铁丝套住固定于房檐上,选择PVC管(DN110 mm)材料,按中心线切成两半作为集雨槽,在集雨槽略低端通过转换弯头软管连接,将雨水导入蓄水池(小水窖)中储存。对于平房,在房屋建成后期,在屋顶四周用砖砌成高30~50 cm的女儿墙,并用M7.5水泥砂浆对内墙面身进行抹面处理,防止渗漏。将雨水收集后通过软管输入蓄水池(小水窖)中储存,待枯季或干旱时使用。使用前需对储存水作净化处理,避免了雨水在储蓄过程中可能产生的次生污染问题,达到保障用水卫生与安全目的。最终构建从屋面集雨→(集雨槽)→软管导入→蓄水池(水窖)→软管输出→生物慢滤池→农户使用的模式。

(2)地表水(地表径流)。研究区土地面积5 633.58 hm2,水资源总体呈地表水少,地下水多的特点。流域内无地表河发育,地表水主要是降雨产生的坡面径流。数据分析表明,多年平均地表径流深498.22 mm,全年地表径流量约2 806.76万m3。区内地表水资源丰富,具有很大的开发潜力。但由于示范区属于典型喀斯特地貌区,地表地下双层空间结构发育显著,导致水源漏失、深埋,形成“土在楼上、水在楼下”(土在各级高原面上,水在地下河及峡谷中)的水土资源不配套的基本格局,再加上水土流失严重且土层较薄,造成降雨产生的径流多沿岩溶裂隙或落水洞等很快注入地下,很难被人们所利用。因此,因地制宜,合理布局相关坡面集雨工程,优化配套建设截水沟、引水渠、拦沙坝以及蓄水池等各项水利水保设施,是喀斯特地区充分利用地表水的关键途径。

(3)地下水。小流域属于典型的喀斯特高原石漠化地区,地下管道强烈发育,“地高水低”、“雨多地漏”、“石多土少”、“土薄易旱”造成了可利用的地表水资源不足;土壤涵养能力低,保水蓄水能力较差,调蓄径流能力较小,漏水严重,形成了“地表水贵如油,地下水滚滚流”的局面。区内地下水资源主要通过大气降水入渗补给和灌溉回归补给两种方式。

降水入渗补给量:根据《雨水集蓄利用工程技术规范》[6]、《灌溉与排水工程设计规程》[7]以及岩溶地区地下水资源开发利用规划等相关研究成果,并结合喀斯特地区特殊水文地质条件,流域内降水入渗补给系数采用0.35,流域面积为5 633.58 hm2。计算公式[8]:

Q=0.1aPF

(1)

式中:Q为降水入渗补给量,万m3/a;P为平均降水量,mm;a为降水入渗补给系数,取a=0.35;F为流域面积,km2,F=56.335 8 km2。

经计算得出流域内降水入渗补给量为1 759.80万m3/a。

灌溉回归补给量:流域内林草灌溉用水会部分入渗补给地下水,可按灌溉回归水系数计算灌溉回归补给地下水的水量。计算公式[9]:

Wg=βM毛A/1 000

(2)

式中:Wg为灌溉回归水量,万m3;β为灌溉回归系数;M毛为毛灌溉水量,m3;A为灌溉面积,hm2。

根据《雨水集蓄利用工程技术规范》、《灌溉与排水工程设计规程》以及岩溶地区相关地下水资源开发利用规划等相关研究成果,结合项目区地下水埋藏条件,深灌水定额和土层性能,灌溉回归系数取0.30;毛灌溉水量取350 m3;流域内耕地面积2 446.48 hm2。经计算得出流域内降灌溉回归补给量为25.69万m3。

通过降水入渗补给和灌溉回归补给,流域内地下水每年补给量达1 785.49万m3。流域内地下水资源总体丰富,但因经济、技术等因素,地下水的利用率低。随着社会、经济以及科技的发展,人们探索地下水开发利用的技术日新月异,其形式也呈现多样化发展。我们可以利用提水技术,通过地下河天窗、天窗旁打井、机电、落差以及浅层地下水开挖进行提水;采用引、蓄水技术,在地下河出口引水、围泉引水、泉点露头引水;此外,充分利用表层及浅层喀斯特水引、蓄、提综合利用技术,对于只有单个泉点出露的地点,采用“泉水+引水管(渠)+水池(水窖)+管网”输出的方式,有效开发利用地下水,是典型喀斯特解决人畜饮用及生产用水的重要手段。

3 水资源供需预测

各类需水对象对水的需求量不同,确定其需水定额,进行需水量计算是对小流域内水资源供需平衡分析的前提。按照小流域基本需水标准和计算方法,对整个流域进行年需水总量进行计算。生活用水标准参考国家规定相关标准[10],并结合当地实际情况确定;生态需水及农业用水标准根据实地调研及资料分析确定[11]。在此以2016年为现状年,需水量主要从人畜需水、农作物需水以及林草需水3个部分来分析。

3.1 人畜需水预测

据统计,2011年底流域内有人口1.654 1 万人,其中有4 205 人外出务工。有猪1.248 3 万只,牛630只,羊1 730只,狗326只,鸡1.229 2万只,鸭35只,鹅160只。对2016年进行人口预测,根据公式:

Pe=Pb(1+k)n

(3)

式中:Pe为期末人口数;Pb为初期农业人口数;K为人口自然增长率。

结合流域实际,流域内均属于农业人口Pb为1.654 1 万人;人口自然增长率k取0.56%;则流域内2016年人口总数达Pe=Pb(1+k)n=1.654 1×(1+0.56%)5=1.700 9 万人。

假定2016年外出务工人口占总人口比值与2011年所占的比值不变,那么2016年外出人口数为4 324人。

根据实地调查,村居民每人每天的用水定额为0.08~0.11 m3,取每日生活需水量为0.1 m3/(人·d),一年按365 d计,即可算出常住人口年用水量为1.268 5万人×0.1 m3/(人· d)×365 d=46.3 万m3。

假定2016年牲畜和家禽数量与2011年相当,根据单位换算:1匹骡=1个牛单位,1只羊=0.2个牛单位,1头驴=0.6个牛单位,1只羊=0.25个牛单位,1只狗=0.025个牛单位,1头猪=0.3个牛单位,1只鸡、鸭、鹅=0.01个牛单位。通过计算,可求出该地区有4 917.52个牛单位,牛每日需水0.8 m3,年需水量V5=4 917.52×0.8×365=143.6万m3。2016年流域内人畜年需水总量为189.9万m3。

3.2 生态需水预测

3.2.1农作物(玉米)需水预测

在朝营小流域中,坡耕地的作物中的以玉米为主要作物,由于玉米对水分的需求较多,在苗期应适当控水外,才能获得高产。玉米不同生育时期对水分的要求不同,整个生育期内,水分的消耗因土壤、气候条件和栽培技术有很大的变动。玉米需水量多少与播种季节有关,春玉米生育期较长,耗水绝对量比夏玉米要多得多。根据流域海拔、气候条件,玉米选择春种,一年一季。一般玉米从清明开始播种到国庆收割至少需要180 d,即生长日期从4月至10月。

玉米从播种发芽到出苗,需水量少,占总需水量的3.1%~6.1%。玉米播种后,需要吸取本身绝对干重的48%~50%的水分,才能膨胀发芽。玉米在出苗到拔节的幼苗期间,植株矮小,生长缓慢,叶面蒸腾量较少,所以耗水量也不大,约占总需水量的15.6%~17.8%。玉米植株开始拔节以后,生长进入旺盛阶段。因为在这一时期气温还不断升高,叶面蒸腾强烈。因此,玉米对水分的要求比较高,约占总需水量的23.50%~29.60%。玉米抽穗开花期,对土壤水分十分敏感,如水分不足,气温升高,空气干燥,抽出的雄穗在2~3 d内就会“晒花”,造成有的雄穗不能抽出,或抽出的时间延长,造成严重的减产,甚至颗粒无收。这时需水量因抽穗到开花的时间短,所占总需水量的比率比较低,约为13.8%~27.8%。这一阶段土壤水分以保持田间持水量的80%左右为最好。玉米进入灌浆和乳熟的生育后期时,仍需相当多的水分才能满足生长发育的需要。约占总需水量的4%~10%来维持植株的生命活动,保证籽粒的最终成熟。

在整个玉米生长发育到成熟过程中,都需要一定的水量,保持一定的田间持水量。结合流域实际和生产灌溉经验,玉米在生育期需水量每亩最低需水量为300 m3。假设2016年农作物种植面积不变,则整个流域玉米需水总量为:V玉=2 446.48×15×300=1 100.92 万m3。

3.2.2林草需水预测

在流域内林地面积2 891.07 hm2、草地面积14.59 hm2,因为草地面积较小,因此将草地面积转化为林地面积计算,记为2 905.66 hm2。 林草需水量可通过确定其灌溉定额以及灌溉次数计算。

(1)确定灌溉定额。林草灌溉定额以补足田间持水量为宜,根据流域内果林草地土壤物理性质的分析,其田间最大持水量为26.52%,适宜土壤含水量的上下限分别取值90%、70%,0~30 cm土壤密度1.21 g/cm3,林草根系活动层深度30 cm,灌溉利用系数取值0.8。降雨对林草补给灌溉方式犹如喷灌,则根据喷灌灌水定额公式[12]:

m=0.1rh(P1-P2)/η

(4)

式中:m为设计喷灌定额,mm;r为土壤密度,g/cm3;h为作物主要根系活动层深度,cm;P1、P2为适宜土壤含水量的上下限,重量%;q为田间最大持水量,重量%;η为喷灌水利用系数。

P1=0.9q=0.9×0.265 2=23.87%;P2=0.7q=0.7×0.265 2=18.56%;m=0.1rh(P1-P2)/η=0.1×1.21×30×(23.87-18.56)÷0.8=24.09 (mm)

若灌溉定额以m3/hm2为单位,则:

m0=10×24.09=240.9 (m3/hm2)

(2)确定灌溉次数。若林草灌溉以灌溉保证率为75%,据1951-2012年毕节站多年气象资料,75%降雨保证率的对应典型年份为2012年。以天然降雨不能满足经果林草生态需水为干旱统计标准,即日降雨量小于2.61 mm,连续5 d累计降雨量小于13.05 mm,连续10 d累计降雨量小于26.1 mm。经降雨资料分析,2012年连续干旱天数为24 d。设计抗旱天数取值24 d,则林草生育期灌溉次数为3.29次,取整数值为3次[11]。

流域内林草面积2 905.66 hm3,其生育期灌溉次数为3次,每次灌水定额238.2 m3/hm2,则2016年全年需水总量为V林草=2 905.66×238.2×3=207.64 万m3。

4 供需平衡状况分析

朝营小流域共有农户4 893户,居民生活用水和牲畜饮水来源主要靠泉点饮水及屋面集雨两种方式。据统计,在全流域4 893户中,有近85%的农户采用屋面集雨,集雨面积均为80 m2,由于不同材料集流面在不同年降雨量地区的年集流效率不同,小流域集流效率取0.8,则每年可集蓄雨量达23.76万m3。流域内农作物及林草主要靠降雨补给,结合流域水文地质情况及土壤特性,流域内有效降雨系数农作物取0.4,林草取0.45。根据预测的2016年用水状况,作出流域内水资源理论供需平衡如表2所示。

表2 朝营小流域2016年水资源供需平衡分析 万m3

通过分析得出:小流域内水资源供需失衡,水资源短缺严重。总供给量1 105.50万m3,而人畜、林草以及农作物需水量达到1 498.50万m3,差额为392.96万m3,占到总需水量的26.22%,总供给量的35.55%;在人畜需水方面,供给量只能满足需水量的60.74%,仍有35.26%需要其他补给。在林草和农作物方面,供给量只占到需求量分别为:56.20%和79.34%,所需补给量达318.4万m3。

5 结 语

根据水资源供需预测结果,小流域水资源供需失衡,缺口达318.4万m3,水资源短缺严重的问题。结合流域现状,为实现区内水资源的供需平衡,保障地区用水安全,笔者提出以下几点建议。

(1)加快水利配套工程建设,深入开发利用岩溶水及地下水。据实地调查发现,研究区内现已开发表层岩溶泉93处,占泉点总数的79%,日均流量19.88 L/s,年径流量达62.69万m3,而区内全年实际开采量为19.64万m3,利用率仅为31.33%[5]。加上流域内水文地质条件复杂,受岩性、地质构造、地形地貌、气象及地表水系等因素控制,水利工程投入的成本高及施工难度大,不少工程存在“肚子”没“肠子”现象,布局不合理、配套不完善,形成有水输不出的局面,工程的效率整体低下。因此,加快水利配套工程建设,因地制宜、因水制宜,配套建设提水站、蓄水池、输水管网等工程,结合流域内水资源空间分布不均现状,实施水资源空间调度。例如,流域内的茅坪村、永丰村的水资源比较丰富,而朝营村却明显不足。可利用提灌技术,通过管网将水输送往朝营境内,解决该村缺水问题。

(2)大力实施坡面集雨工程,高效利用地表水(地表径流)。坡面集雨工程是解决喀斯特农村山区缺水问题的一种有效途径,特别是在典型石漠化治理区朝营小流域。据实地调查发现:流域内除了少部分耕地配有灌溉设施外,绝大部分农田仍是靠降雨进行自然补给,水资源利用效率低。雨季降雨产生的大量地表径流未得到充分利用,直接通过岩溶裂隙、落水洞等流入地下;旱季由于缺少必要的水灌溉补充,作物受旱情影响产量明显降低。通过坡面集雨工程,有效积蓄雨水资源,不仅可以解决因降雨形成的洪涝问题,还能满足旱季作物灌溉用水需要。研究表明,喀斯特山区坡面产流阈值约20 mm[13],据此计算研究区年均有效降雨次数10.7次,有效降雨量379.5 mm,以坡面产流系数0.5计算,林草坡地年产流总量为856.9万m3,集雨潜力巨大[5]。此外,为提高水资源利用效率,在实施坡面集雨工程的同时,还应该配套有相应的节水灌溉设施,充分利用喷灌、滴管、微灌等节水灌溉技术,高校利用有限水资源。

(3)加强设施管护,提高居民节水意识。水利设施保养的好坏是保证水资源能否得到充分利用的前提,提高居民节水意识是避免水资源浪费的关键。通过成立水利工程维护和管理小组,或通过成立自来水公司的形式,由公司全权负责水利工程的建设、运行、管理以及维修工作,并通过收取水费的形式取得补偿,通过定期检查和维护,保障水的正常供应。同时加强居民节水教育,提倡水的循环利用,保护重要水源地以及地下水资源,防止水体污染,对水的长期利用,造福 子孙后代,其意义重大而深远。

此外,我们应加大喀斯特地区石漠化治理力度,把生态修复作为石漠化治理工作一项首要任务,植树种草,保水固土,保护生态环境,从源头开始,是解决喀斯特地区缺水问题,达到水资源供需平衡的根本。

[1] 熊康宁,陈起伟. 基于生态缩治理的石漠化演变规律与趋势讨论[J]. 中国岩溶,2010,29(3):50-56.

[2] 熊康宁,陈永毕,陈 浒,等.点石成金-贵州石漠化治理技术与模式[M].贵阳:贵州科技出版社,2011:1-13.

[3] 中国水利年鉴编辑委员会.1998年中国年鉴[M].北京:中国水利水电出版社,1998.

[4] 高渐飞,苏维词. 喀斯特高原山地地貌区水资源优化利用方式----以贵州省七星关区朝营小流域为例[J].节水灌溉,2015,(9):74-78.

[5] 石 博,熊康宁,李高聪,等.贵州喀斯特山区农村缺水现状及对策研究----以毕节撒拉溪示范区为例[J].人民长江,2014,(5):79-82.

[6] GB/T 50596-2010,雨水集蓄利用工程技术规范[S].

[7] GB50288-99,灌溉与排水工程设计规范[S].

[8] 曹剑锋,迟宝明,王文科,等.专门水文地质学[M].北京:北京科学出版社,2006:5-185.

[9] 魏永霞,王丽学.工程水文学[M].北京:中国水利水电出版社,2005:58-77.

[10] 水利部农村水利司中国灌溉排水发展中心.雨水积蓄利用工程技术[M].郑州:黄河水利出版社,2011.

[11] 肖厚军,蒋太明,夏锦慧,等.贵州几种作物需水量的估算与分析[J].贵州农业科学,2004,32(1):41-42.

[12] 石 博.喀斯特山区坡面集雨技术与示范研究[D].贵阳:贵州师范大学,2013.

[13] 王恒松.贵州典型喀斯特单元生态治理区水土流失机理研究[D].贵阳:贵州师范大学,2009.