布列兹之死:一个时代的终结?

2016-03-22代博

代博

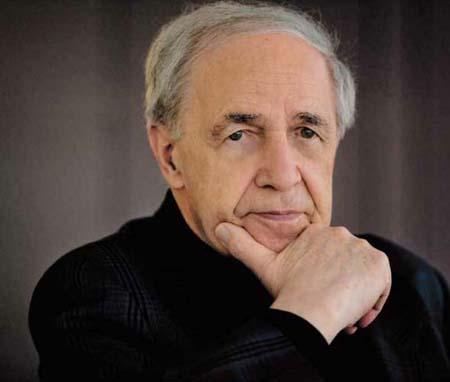

2016年1月6日,绝大多数爱乐人的微信群及音乐圈的内部群聊都在畅谈中被一个消息打断了:皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez)先生去世了。每到此类时刻,发几句感慨,数一数大师生前的丰功伟绩,似乎都成了一种必备的仪式。但于我而言,布列兹的逝世却无法简单地用几个双手合十的表情,或仅仅写上一句“大师一路走好!”以掩饰我复杂的心情。作为一个在指挥和作曲两个领域都留下深深足迹的音乐家,一个饱受争议但同时又被视作时代丰碑的人,在年轻时以言论激进著称,在中年以后又靠指挥瓦格纳和马勒的作品获得广泛声誉,布列兹的背影为我们留下了太多的思考。

中国人常说盖棺定论,这种方式可以把一个逝去的人转化成某种概念或塑造为一个传奇,使人们难以将其作为一个曾经鲜活的生命去认知。对于布列兹而言,幸在有生之年便被捧上了神坛,却也不幸在生前就已经成为了一个符号。在布列兹去世后,有些人撰文说“一个时代过去了”,然而,在我看来,那个属于他的时代似乎早就结束了。

皮埃尔·布列兹生于1925年3月26日(这天也是贝多芬的忌日),于1942年至1945年二战期间就读于巴黎音乐学院。依托二战刚结束欧洲大陆满目疮痍的特殊时期,他以一种革命者的姿态宣布与传统音乐语言断然决裂。作为一个韦伯恩精神遗产的继承者,他鄙视一切以感伤作为基调的浪漫主义倾向,革命式的言论,常常见出其笔端。他将自己老师梅西安的力作《图安加利拉交响曲》(Turangalila Symphony)贬为妓院音乐,并宣称“在现今这个时代,一个序列的意义要高过巴赫的众赞歌”。这类豪言壮语甚至一度也让梅西安为之折服,促使梅西安成为了整体序列理论的首位实践者,创作了《时值与力度的模式》,但此后便退出了这股“新浪潮”。

布列兹则不然,他在用《结构》证明了整体序列的可行性后,继续向着音色的探索开进。《无主之槌》更加证明了他在创作方面的才能以及对声音无可置疑的敏感度。达姆施塔特夏季作曲大师班的开设,使布列兹与卡尔海因茨·施托克豪森(Karlheinz Stockhausen)同时成为了先锋派音乐的传道士。德国哲学家阿多诺的那句名言“奥斯维辛之后不再有诗”,也给布列兹的音乐观注入了哲学的强大后盾。于是,在很长一段时间内,布列兹成为了音乐上的审判者,他有权宣布什么音乐是正确的,是符合时代标准的,而那些企图在音乐中表达个人情感的作品则被无情地扼杀在襁褓之中。一些在二战前便已确立地位的作曲家,如热利韦(Andre Jolivet)、梅西安、迪蒂耶(Henri Dutilleux)和兰多夫斯基(Marcel Landowski)等,依然有机会按照自己的意愿创作,但比布列兹年轻的一代作曲家则没那么幸运,他们必须遵循大师已经给定的进步原则。

有人开始把布列兹称为先锋派“独裁者”。我最早听到这一说法,是从俄罗斯作曲家谢德林(Rodion Shchedrin)口中。作为回归浪漫主义传统的代表,潘德列茨基也对布列兹颇有微词。纵使是在先锋派音乐的发源地德、法两国,年轻的音乐家们也在反思这种从韦伯恩衍生出来的先锋派的局限性,以里姆(Wolfgang Rihm)为代表的二十世纪五十年代出生的作曲家,开始越来越重视那些传统的音乐语言。我们应当承认,在布列兹发出他的先锋主义呐喊的年代,这些先锋音乐的确是那个时代众多文化精英的心声,也难怪在铁幕的另一边,一群波兰的年轻人会凭借对西欧现代音乐的想象制造出所谓的音色主义(Sonorism),其中以潘德列茨基的《献给广岛受难者的挽歌》为代表。在一片废墟上,人们有理由怀疑前人所确立的那些经典原则及其价值,也需要寻找到新的时代声音,于是便产生了整体序列主义,这是一种组织结构极其严谨,但听觉感受不协和且无序的音乐。

布列兹在勋伯格去世的第二年曾撰文《勋伯格死了》,文中肯定了勋伯格对于创造十二音序列技法的贡献,但同时也指出十二音音乐未能继续探索其自身潜力,而是在与传统结构和技法的妥协中错失了新音乐彻底革命的机会。布列兹把序列的理念应用到了音乐的每一个参数上,包括音高、节奏、力度、音色,甚至演奏法。还有一个历史现象应当受到注意:在二战前直至二战期间,纳粹政权一直在宣扬一种高亢的乐观主义,尽可能地压制以新维也纳乐派为代表的十二音序列音乐,即表现主义艺术,战后这种文化的兴起成了一种历史的反弹;但对于战后出生的作曲家而言,他们没有战时记忆,也没有这种历史包袱,此时布列兹的音乐观,成了他们创作时的枷锁。

我在大学的作曲学习中,曾被要求分析布列兹的早期钢琴作品记谱法与双钢琴作品的结构,这几乎是现在作曲学生的必修课。我当时就在想一个问题,为什么我们要把六七十年前的人做的试验和形成的音乐语言作为一种新的技术来学?直至五年前的一天下午,当我独自一人在家中聆听布列兹的《重重褶皱》时,突然被他音乐中的那股诗意所震撼,惊叹于他对于音色美之细微差异的敏感以及对大型作品结构的把握。此后在听到他为一支Midi长笛、两支长笛和室内乐团而作的《……固定的爆炸……》(...explosante-fxie...)时,一贯对电子音乐有些抵触的我,却被他绚丽的音色转化及音高上创造出的丰富和声彻底吸引,完全不同于2012年我在华沙广播电台音乐厅里听路易吉·诺诺(Luigi Nono)的《野兽的困境》(Guai ai gelidi mostri)时那种来自生理上的如坐针毡。且布列兹这首长达近三十七分钟的作品,丝毫没有让我觉得冗长,隔几日我又听了一遍。他真的证明了自己所言:现代音乐需要人们多次地聆听来感受其魅力。我想在听过了他的《无主之槌》后,我们有理由哀叹他没能创作一部真正的舞台作品,布列兹对戏剧性和诗歌的把握有着自己极其独到的处理。我开始反思:为什么我长期只关注他的序列和他那些关于现代音乐的激进言论,却未发现在他严密的数学逻辑和前卫的思想背后,还有独具魅力的另一面?大师又恰恰从未用他的语言和逻辑阐述过,以至于我们也被那些言论和技术所包围,而忽视了其音乐真正的魅力。

纳迪亚·布朗热(Nadia Boulanger)曾说过:“皮埃尔·布列兹是我见过的对声音最敏感的人,他的听觉可以触及声音的每一个方面,极端准确。”这一点不仅体现在了布列兹的创作中,在他的指挥中也尽显其才华。可以说这种极端强大的听觉能力是他在“两栖作战”中均取得胜利的关键法宝。他指挥的作品,在乐队的音响层次方面具有无可比拟的清晰与精细,同时,他在戏剧方面的才能也淋漓尽致地体现在了他诠释的贝尔格歌剧中。在布列兹的指挥生涯中,他对现代音乐的推广做出的贡献毋庸置疑,他让世界绝大多数一线乐团的曲目单上增添了他们平时不愿问津的复杂的现代作品。在二十世纪八十年代,他把已经年近六十却鲜有人知晓的匈牙利作曲家库塔格(Gy?rgy Kurtag)推到了世人面前。他灌录的大量唱片,给了人们在反复聆听后去发现现代音乐审美价值的绝好机会。他对乐队音响的细腻控制,甚至体现在了他对传统作品的演释中——1976年他在“拜罗伊特百年纪”上指挥的《尼伯龙根的指环》被公认为是史上乐队声音最为华丽、典雅的版本。

然而,对于音乐家而言,所有的优点都有成为其劣势的可能性,布列兹也不例外。在他灌录的巴托克歌剧《蓝胡子公爵的城堡》中,“在城堡后面有一滩湖,湖水都是我的眼泪”那一段,乐队的抽泣声被布列兹处理得一如既往的典雅而精致,乐队的每一个声部都能被清晰地感知到,但如此一来,却失去了巴托克音乐的那种苍凉与哀叹。或许正是由于对音色领域的拓展过于沉迷,布列兹的创作灵感也枯竭得要早于他的同时代作曲家。尽管他一再辩解说是指挥事务的过于繁忙令他没有足够的时间创作新的作品,但对于一个具有如此高超的创作能力和敏锐的声音感知力的作曲家而言,这样的理由又有多大的说服力呢?

当利盖蒂开始在自己的音乐语言中融入非洲的节奏,创作出他的钢琴协奏曲和小提琴协奏曲;当拉赫曼(Helmut Lachenmann)也开始把自己晦涩的声音理论融入到大型歌剧的创作中,并在《卖火柴的小女孩》(Das M?dchen mit den Schwefelh?lzern)首演后重新获得认可的欢呼;当古雷茨基(Henryk Górecki)和潘德列茨基在七十年代华丽转身,获得更加广泛的国际声誉时;布列兹却选择了沉默。作为一个伟大的音乐传播者和开拓者,他创立了现代乐集(Ensemble Intercontemporain)和琉森节日学院乐团(Lucerne Festival Academy Orchestra)。他还说服了法国总统在蓬皮杜中心为他开辟地下室,用于对电子音乐的研究,这个叫作IRCAM的机构每年吸引着众多年轻人追逐他们现代音乐的梦想。但即便如此,布列兹也没能改变现代音乐更多地仅生存于各地的现代音乐节且只被小范围关注的命运。现代音乐的演出已经形成了一个自己的小圈子,这个小圈子甚至独立在古典音乐的大环境之外,奋力地呼吸着自己稀薄的空气。对于电子音乐的无限探索,让我们不得不重新面对“忒修斯悖论”。

1985年,哲学家福柯(Michel Foucault)曾与布列兹有过一场关于“现代音乐和公众”的对话。福柯提出,现代音乐越来越将“难以让人接近”作为其生存特质,并以摇滚乐举例来反证现代音乐已经失去了它的时代性意义。布列兹则指出福柯具有折中主义倾向,并声称这很危险,因为这种倾向容易使人们把艺术的价值虚无化,认为所有的文化都具有同等的价值且不分高下,以至于把任意的流行歌曲与音乐厅内的弦乐四重奏的价值划等号。两位大师的对话各有道理,但一个有意思的事实是,布列兹和所有的流行乐手一样,也关注自己的听众群,甚至希望他们可以尽可能地扩大。他并非像某些人想象的那样,有意把现代音乐封闭在象牙塔中。恰恰相反,为了现代音乐的普及,他甚至与摇滚乐手扎帕(Frank Zappa)合作出版专辑《布列兹指挥扎帕:完美的陌生人》(Boulez Conducts Zappa:The Perfect Stranger),以让人们在摇滚乐声中感受先锋音乐的魅力。专辑中有一首乐曲名为《完美的陌生人》,在我看来,这仿佛也是布列兹的音乐在现代人心中的写照。如果我还有权出于一个爱乐者的本能,对大师的内心进行无端揣测,那我们是否也可以认为布列兹本人也被他过于狭窄的审美取向和“音乐不可表达情感”这一理念所束缚,而没能在新世纪来临之际发出自己的声音呢?

如今,我们看到潘德列茨基、古拜杜丽娜、坎切利(Giya Kancheli)等与布列兹年龄相仿的东欧大师们的音乐依然回响在各个音乐厅中。环波罗的海国家的年轻作曲家们,也已用他们的音乐让古典音乐的爱好者开始把目光聚焦在这些平时在地图上不会注意到的小国上。所有这些作曲家中,没有人敢宣称自己从未受到过布列兹的任何影响,但同样也不会有人宣称自己是布列兹精神遗产的继承者。这些作曲家音乐的受众群甚至比布列兹的音乐更加广泛。我们不敢设想,如果布列兹没有其辉煌的指挥事业,我们仍会像现在这样如此在意他吗?回想八年前施托克豪森去世时的凄凉,这种担忧不无根据。当然,受众群的多寡和音乐价值的高低是没有关联的两个标准,但那些更受欢迎的作曲家也的确在用现代音乐的语言唤起更多的共鸣。

布列兹能说服总统建立IRCAM(声学/音乐协作研究院),是因为他告诉总统,这一机构将代表最为先进的音乐,预示着音乐的未来。但在那一刻,他似乎忘记了另一个事实:巴黎曾长期作为欧洲文化的中心,并不是因为它最为进步,而是因为它的包容性,它不仅有德彪西、拉威尔和梅西安,还曾居住过肖邦、李斯特、普罗科夫耶夫、斯特拉文斯基和法雅。布列兹试图让人们相信一种音乐史观,即音乐史是由巴赫、贝多芬、瓦格纳、马勒、勋伯格、韦伯恩直至他本人的一条中轴线构成的,德彪西、斯特拉文斯基和巴托克只是一些支流,而莫扎特和肖斯塔科维奇几乎不值一提。假设音乐史真的是这样,那我们或许可以怀疑音乐史已经结束了,因为没有人可以作为布列兹的继承者。对于现代主义者而言,布列兹的音乐已经触及了边界,人们只能在他的范围内寻找新的未开垦的处女地。而对于后现代主义者而言,布列兹已经属于上一个时代。布列兹让人们相信现代音乐承载着一种文化的使命,但在此时,我们甚至可以回想起一个半世纪以前,赫尔岑在写给巴枯宁的信中的那句话:有些人自己还在牢笼中,却妄图解放别人。

此时此刻,布列兹已不是任何一种牢笼,对我们而言,他只是一个大师远去的背影。在他的背后,是远去的古典音乐巨人的时代,还有一片我们挣脱牢笼后重新见到的蔚蓝的天空。我们将,且只能在探索的旅程中触摸未来的声音。

……

大师,一路走好。