初中化学教学设计中“三维目标”整合的探讨

2016-03-22王秀君

王秀君

【摘要】“义务教育阶段新的化学课程,是面向全体学生的化学课程,是一切为了学生发展的课程。”它以提高学生的科学素养为主旨,注重培养学生的学习兴趣,要求学生在“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”三个方面得到全面发展。本文主要借助教学设计,说明笔者在教学实践中对“三维目标”整合的想法和做法。

【关键词】三维目标 整合 教学设计

【中图分类号】G633.8 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)02-0061-02

1.整合的原因

1.1课程标准要求

以提高学生的科学素养为主旨,激发学生学习化学的兴趣,帮助学生了解科学探究的基本过程和方法,培养学生的科学探究能力,使学生获得进一步学习和发展所需要的化学基础知识和基本技能;通过化学学习培养学生的合作精神。在第三部分内容标准的一级主题科学探究(三)学习基本的实验技能中要求“6.初步学习运用简单的装置和方法制取某些气体。科学探究内容的教学和学习目标的实现,必须让学生亲身经历丰富的探究活动,探究活动可以有不同的水平层次。”

1.2教材内容分析

氧气是维持生命不可或缺的物质,也是参与化学反应最多的物质之一,所以有关氧气的知识是学生必须掌握的基础知识。同时也是学生继续学习《燃烧与燃料》、第七章《金属》必须具备的基础知识。这是教材第一次对一种气体物质进行系统的研究,它给我们提供了一些研究的思路和方法,对于初学化学的学生来说,渗透这些基本的思路和方法是很有必要的。让学生在学习中体会、感悟、然后提升。

以前只讲知识点,并不关注过程与方法,情感态度与价值观。结果是:学生对实验室制氧气的化学方程式的书写及催化剂的特点,还有发生装置与收集装置的选择,这几方面掌握的效果并不好。为了达到更好的教学效果,笔者试从“三维目标”整合的角度对本节教学进行设计,效果良好。

2.实施整合

2.1以“知识与能力”为导向的整合

“知识与能力”是课堂教学的核心部分,它既是教学的目标也是新教学的起点,所以在教学中备受关注。但是如果单纯强调掌握知识与能力,必然让学生感到为学习而学习,枯燥乏味,这样的学习只能以模仿为主,长期下去将抑制学生的主动性和创造性。为了让课堂更精彩,以“知识与能力”为导向,整合“三维目标”有利于改善学生的学习状况。

教学设计1:催化剂的概念、特点、化学方程式的书写。

学生演示实验:取三支试管,在其中的两支试管中分别加入少量的二氧化锰、粉笔灰。然后向三支试管中分别加入适量的过氧化氢溶液,然后将带火星的火柴分别伸入三支试管中,观察现象。根据火柴复燃的情况挑选出实验室制氧气的最佳药品。

(说明:实验有利于培养学生动手操作的能力,能让学生与实验零距离接触,学生会很兴奋,激发了学生的探究欲望。使学生对学习化学的情感态度得到一定程度的提升。使知识教学具有一定的情景性。该探究实验为引出催化剂及其特点做了铺垫。)

效果:能很好的达到预期的实验现象(实验完毕后在教师的引导下观察二氧化锰的质量)。

教师:“除了反应停止以外,你还观察到了什么?”

学生1:黑色的二氧化锰还没反应完。

学生2:另一支试管里的粉笔灰也还有剩余。

学生3:(有点不自信的说)我看到二氧化锰和粉笔灰好像没有减少。

其他学生也开始小声的附和着:对,好像没有减少。

教师:大家观察的真仔细。能够实事求是的说出自己所看到的现象,希望大家在以后的化学学习中继续保持这一点。

教师:二氧化锰和粉笔灰的质量到底有没有变呢?我们怎样才能知道呢?组织小组讨论。

学生小结:实验前先称出二氧化锰的质量,实验后过滤把二氧化锰洗涤、烘干后再称量,比较反应前后质量是否相等。

教师:分析得很好,有兴趣的同学可以在课下写好实验报告单,到实验室去完成这个实验(“做实验”激发了学生对化学学习的热情,同时把课堂延伸到课外)。向停止反应的有二氧化锰的试管中,再次倒入过氧化氢溶液,能发现什么现象?这说明了什么?

学生:(观察后)又产生了大量气泡,这说明原来的二氧化锰还能起作用。

教师:我们把这种作用称为催化作用。把像二氧化锰这样的物质称为催化剂。

(说明:这样引出了催化剂的概念、特点。通过引导学生阅读课本上“形形色色的催化剂”使学生更进一步认识催化剂的有关知识,加深了对催化剂的了解。)

教学设计2:通过设置练习题,让学生观察、选择不同的发生装置、收集装置,从而更加明确选择发生装置及收集装置的依据。

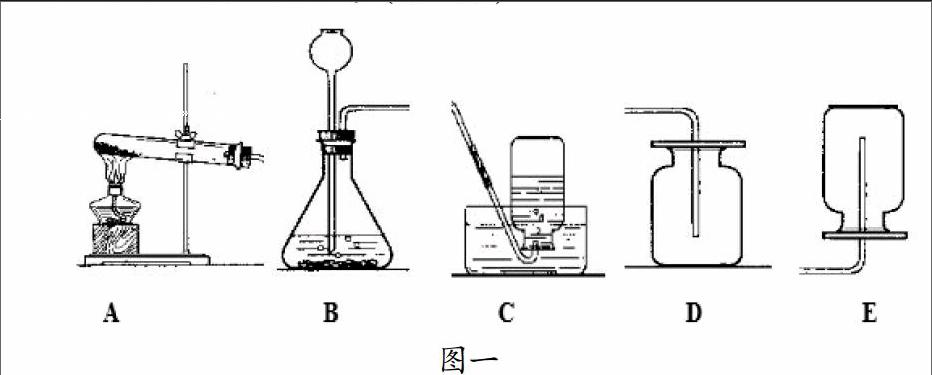

习题:硫化亚铁(FeS)是一种黑色的块状固体,把稀硫酸滴在硫化亚铁的表面,会产生硫化氢(H2S),实验室常利用这个反应来制取硫化氢。硫化氢是一种没有颜色而有臭鸡蛋气味的气体,它的密度比空气大,能溶于水,水溶液叫氢硫酸。硫化氢有剧毒。制取硫化氢时,应选用下图所示的_____装置;收集硫化氢时,应选用下图所示的___装置。(填代号)

图一

2.2以“过程与方法”为导向的整合

“过程”本身不仅具有手段性价值,也具有目的性价值。为了转变学生过于依赖接受式的学习方式,在“过程与方法”中寻求突破,精心设计展现知识形成过程的探究活动,这对学生的精神建构具有重要意义。尽管在探索的过程中,学生面对问题和困惑、挫折和失败要花费很多时间和精力,但这是一个人学习、生长、发展和创造所必须经历的过程,具有真实的意义。只有在过程中,对学生进行方法引导,知识才能进入个体的整体经验,转化为“精神的力量” “生活的智慧”,弥合个体知识学习与精神建构的断裂。

教学设计3:这是我们第一次对一种气体物质进行系统的研究,它会教给我们一些探究的思路和方法,这对我们以后的学习是很有帮助的。

我们先回忆一下获得氧气的方法有哪些?下面这些物质能产生氧气吗?为什么?以小组为单位,讨论交流,从这些含氧的物质中挑选出实验室制取氧气的最佳方案。

1.食盐(主要成分为NaCl) 2.过氧化氢(H2O2)

3.氧化汞 ( HgO ) 4.高锰酸钾(KMnO4)

5.氯酸钾(KClO3) 6.甲烷(CH4) 7.水 ( H2O )

(说明:让学生在合作中学习,学会倾听他人分析问题的思路,并为展示他们的思路、想法提供了机会,找差距促使自己考虑问题更全面。还使学生初步建立了元素守恒的思想。这些都促使知识的学习与情感、态度、价值观的培养相结合。)

效果:经过大家的合作,通过观察物质的元素组成,再根据给出的实验条件,很多学生能挑选出过氧化氢。

教学设计4:通过师生共同分析收集气体的原理,让学生小组讨论总结选择某种收集方法时气体应该具备的条件。再根据学生已有的有关氧气的知识,得出氧气的收集方法。使学生更加明确选择收集装置的依据。

导入:怎么收集呢?引出收集装置,介绍常见的收集装置图。

图二

讨论:要想把气体收集到集气瓶里,这种气体应该具备怎样的性质呢?即怎样才能把集气瓶里的气体或水排掉,收集到你想要的气体呢?

(说明:学生经过这样的提示后,了解了应该根据什么条件来选择气体的收集装置的思路,有利于知识的迁移。)

步骤:连接选取的发生装置和收集装置,引导学生分析制取气体的实验步骤。重点分析装置气密性如何检查,由学生商讨方案,总结介绍自己的方案,经同学们选出合理的方案,再由该学生亲自演示。

(说明:这样比教师自己讲解,自己演示更能调动学生的积极性,有利于学生对知识的理解,建构知识的脉络,达到更好的教学效果。)

2.3以“情感、态度、价值观”为导向的整合

“情感、态度、价值观”是学生在学习学科知识的过程中分三个阶段逐步形成的。积极的情感是学习的动力,是潜藏在学生内部的、不易察觉的、不易把握的、却是对学习效果产生深远影响的隐形因素。所以在课堂教学中,教师总是想方设法调动学生的主动性,使学生产生积极的情感,从而对学习有了良好的态度,进一步形成正确的价值观。

教学设计5:这节课我们来谈论一下大家都很熟悉的氧气,就你所了解的有关氧气的知识展开来说一说,我不点名了,大家主动的起来说好吧?

(说明:让学生自由的主动的回想前面学过的有关氧气的知识,促使学生对氧气的知识进行整合,巩固自己的认知结构,从另一方面讲也教给学生学习知识的一种方法,促使知识与方法相结合。而且这样做不仅能节约时间,提高课堂效率;还能培养学生主动的课堂表现,而非被动的应付老师的回答。)

效果:达到了预期的想法,学生表现积极,争着回答,此起彼伏。虽然有学生回答的是氧元素的知识,这样的暴露,经过教师的指导正好能让其他学生更好的明白元素与物质是不同的。

感悟:开放性的问题,有利于产生课堂生成(本人认为这种“课堂生成”才是课堂上最重要的东西),能调动学生的积极性、主动性,有利于教师了解学生的想法,从而对学生暴露的问题能有针对性的采取措施进行纠错。在以后的课堂教学中要增加开放性的题目,或创设情境让学生从自己喜欢的角度去发现问题。

教学设计6:通过视频演示制取一瓶氧气的整个操作过程,让学生体会实验室制取气体的步骤、注意事项。重点引导学生分析如何验满。

视频:一切准备工作都已经做好,让学生观看实验室制取氧气的视频,从而为学生自己实验时提供具体的操作依据以及实验的注意事项,检验、验满。

(说明:因为前面做了大量的分析工作,学生已经理解到位,这时看视频比教师演示实验更节约时间,效果更明显、效率更高、课堂更紧凑。用不同的教学方式吸引学生的注意力。)

3.整合的效果

为了了解实施“整合”的效果,在新授内容结束后,留给学生大约2分钟的时间,让学生交流、反思学习的过程。同时为了检验是否达到教学目标,寻找教学中可能出现的问题,并在以后的教学中及时弥补,让学生在课尾完成一份事先设计好的问卷。

问卷由几个问题组成:1.这节课你感到快乐吗?为什么?2.这节课你学会了什么知识?3.你学会了哪些学习方法?第一个问题是为了了解学生在情感、态度、价值观方面的变化,第二、三个问题是考查学生运用所学知识,解决简单化学问题的能力,同时也在考察中为学生学习指明了努力的方向。

(说明:从收上来的问卷中了解到学生反映良好,80%的学生对化学产生了浓厚的兴趣,觉得化学课堂是快乐的。家庭作业中对发生装置及收集装置的题目掌握得也较好,说明新知识在学生头脑中迁移、拓展了。本节课重点是“制取”氧气,这样看来教学目标圆满达成。)

参考文献:

[1]全日制义务教育化学课程标准教师读本(修订本).武汉:华中师范大学出版社,2003:15

[2]余泓遐.上好一堂课要切实解决的几个问题.化学教育,2010,(4):29—31

[3]刘革平,龚继新.化学新课程该如何教.化学教育,2010,(8):21—23

[4]徐泓.优化教学常规环节促进教师专业发展.化学教育,2010,(8):24—26

[5]王宪德.“二氧化碳的制取和性质”课模设计探讨.化学教学,2012,(2):27