基于低影响开发理念的海绵校园建设方案研究

----以江苏城乡建设职业学院海绵城市示范项目为例

2016-03-22胡颖

胡 颖

(1.福州大学 土木工程学院,福州 350116;2.江苏城乡建设职业学院,江苏 常州 213147)

0 引 言

随着我国城市化进程的加快,城市对水资源的需求逐年增加,城市下垫面产生了很大变化,不透水地面比例增加,改变了原有的水文条件,引发了一系列城市雨洪问题以及环境和生态问题,城市出现了“内涝”与“干岛效应”并存的情况[1,2]。为节约水资源,解决雨洪问题带来的城市安全隐患,保护和改善城市生态环境,《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发[2015]75号)文件明确提出了建设海绵城市的要求,“海绵城市” (Sponge City)是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”, 下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用[3],是遵循顺应自然、与自然和谐相处的低影响开发雨水系统模式[4]。海绵城市的建设遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,利用LID技术减轻内涝危害的同时,最大限度地实现雨水的积存、渗透和净化,并将收集的雨水充分利用,促进了雨水资源的利用和生态环境保护[5]。

1 海绵校园建设内涵分析

大学校园是城市环境中相对独立的一个系统,同时也是建设海绵城市重要的一个组成部分[5]。“海绵校园”是将海绵城市(Sponge City)的理论应用到校园环境之中,是以保护原有生态为原则构建校园环境,秉承海绵的品质“渗透”和“吸收”,净化雨水,实现环境与水资源的协调发展[6]。“海绵校园”既是海绵城市在校园尺度的示范,又是海绵城市的有机组成部分。

1.1 海绵校园建设原则

(1)建立水资源循环利用系统。《海绵城市建设技术指南》 强调“在海绵城市建设过程中,应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性,协调给水、排水等水循环利用各环节”,其实质与《绿色校园评价标准》提出的“构建科学合理的可持续水资源利用系统,综合利用各种水资源”[7]相吻合,水资源规划设计是海绵校园的重要部分,应结合校园的气候、水资源、给排水工程等客观状况,对校园的供水系统、污水系统、雨水系统和中水系统进行综合规划[8],构建校园水资源循环利用系统,达到节约水资源和减少污染排放的目标。

(2)与校园总体规划及专项规划密切配合。海绵校园的建设首先要在校园总体规划中落实海绵校园、低影响开发雨水系统建设的总体思路、建设目标、建设内容及相应采用的技术措施,并与校区的各专项规划如:水资源利用规划、生态交通规划、绿色景观规划密切配合,统筹发挥自然生态功能和人工干预功能[5],从而实现水资源的优化配置和道路、水系与景观的协调发展,构建生态和谐的校园环境。

(3)注重海绵技术的适宜性与多样性。 高校校园是社会的教育、研究与创新基地,因此海绵校园在建设过程中,应在对本地自然地理条件、水文地质特点、水资源及降雨规律进行深入调研的基础上,对各项低影响开发技术设施进行探讨与实践,研究各项技术设施的适宜性,并尽可能多地提高低影响开发措施的丰富度与展示度,为科研与示范推广创造良好条件。

(4)注重科研及环境教育功能的实现。高校是社会的教育、研究与创新基地,在海绵校园的规划、设计、施工及运营全过程中,应创造条件让专业教师全面参与实践与科研;并致力于打造校园大课堂,为学生的课程设计、实验检测、生态实习和科普教育提供真实的场所和任务;通过平面展示、情景体验、专题展览、节点展示等形式,将海绵技术生动展示,彰显海绵校园示范项目的宣传、培训和教育功能。

1.2 海绵校园建设目标

快速城市化建设改变了原有的自然生态本底和水文特征,带来了水生态恶化、水资源紧缺、水环境污染、水安全缺乏保障等一系列问题[9]。针对上述问题,海绵城市建设以实现控污、防灾、雨水资源化和城市生态修复为综合目标[10],其核心思想是让每一寸土地都具备一定的雨洪调蓄、水源涵养及雨污净化等功能[11],海绵校园作为海绵城市的微观层面,其建设总体目标可归纳为“水安全、水环境、水资源”,即实现提高校园水安全、改善校园水环境、节约校园水资源。

(1)水安全:即从防洪减灾角度,采取措施提升源头调控能力,缓解市政排水管网威胁,最大限度地降低洪涝风险,减小灾害损失[12],保障校园水安全。

(2)水环境:即从生态环境建设角度,有效减少雨水径流污染,维持良好的水文生态环境[12]。在海绵校园建设过程中,通过低影响开发设施分散、源头控制雨水径流量和雨水水质,减少进入地表水体的面源污染;并因地制宜地建设滞留塘、渗透卵石沟、植被生态驳岸、植被缓坡带等海绵技术措施,进行初雨的生态净化,并构建人水和谐的生态校园环境。

(3)水资源:即从水资源利用的角度,通过构建水源涵养型下垫面,使雨水能够被积存、净化和回用[12],从而提高水资源利用效率和效益,形成节水、低碳、生态的校园节水氛围。

1.3 海绵校园建设内容

海绵校园的建设内容主要包括:

(1)水安全保障体系构建:在详尽的现状调查基础上,合理区分内涝原因,坚持源头防治和原有工程改造并重、传统方案和新理念互补、工程措施和管理措施并重的原则,按照“完善系统、自排为主、泵排为辅、蓄水利用”的思路构建校园水安全保障系统。

(2)水环境综合整治体系构建:针对校园水体环境存在的面源污染源问题,以恢复景观水体功能为着眼点,打造具有自身净化能力的景观水体。同时,通过低影响开发工程措施进行初期雨水径流的控制,削减面源污染,构建源头控制和生态净化相结合的水环境综合整治体系。

(3)水资源利用体系构建:构建雨水综合利用系统,对雨水进行收集、净化和利用,提高雨水资源利用率,有效节约水资源。

2 海绵校园建设技术方案研究

2.1 项目概况及特点

2.1.1 项目概况

江苏城乡建设职业学院(以下简称“江苏城建院”)是隶属于江苏省建设厅的建设类高职院,作为江苏省唯一一个以校园为单位的建筑节能和绿色建筑示范区项目,在新校区绿色校园建设中,积极探索低影响开发技术的应用,具有良好的海绵校园建设基础,获批2016年江苏省海绵城市建设示范项目。

2.1.2 项目特点

作为以校园为单位的海绵城市建设示范项目,江苏城建院具有以下特点:

(1)具有绿色校园示范区建设基础。作为江苏省唯一一个以校园为单位的绿色建筑和建筑节能示范区,在新校区的建设中,通过透水铺装、绿色屋顶、雨水湿地、蓄水池、植草沟、雨水花园等低影响开发设施的运用,构建了校园低影响开发雨水系统,已对海绵校园的理念和相关海绵技术进行了较为深入地研究和实践。

(2)校园属于易淹易涝片区。江苏城建院所在地属于北亚热带海洋性气候,雨量充沛,在春末夏初多有梅雨发生,夏季炎热多雨。根据地形图及现场调研,新校区较学院周边处于地势低洼处,具有内涝风险。

(3)属于积水严重地区。新校区建设后区域综合径流系数为0.64,较开发前的自然径流系数0.44增加了0.20,导致在同等规模的降雨时建成后区域将产生比现状多出25%的降雨量,且学院新校区内市政管网无法及时消纳学院自身及周边汇水,降雨时校区内涝现象严重。

(4)水环境景观效果较差。学院内人工湖对雨水进行生态净化和调蓄,水体总体清澈见底,有良好的景观效果。但其他水体无流动性,且降雨径流污染水体,导致景观水体部分断面富营养化严重,藻类大量繁殖,水生生态失衡,产生黑臭现象,使人工湖丧失景观娱乐价值。

(5)非传统水源优化利用效率偏低。新校区大力开发利用雨水、中水等非传统水源,但因管网配套不全,雨水处理系统处理工艺不完善等原因,非传统水源不能得到充分利用,新校区的非传统水源的实际利用率较低。基于上述特点,江苏城建院申报了江苏省海绵城市示范项目,旨在立足于绿色校园建设成果,推进海绵校园建设,深入探索低影响开发技术内涵。

2.2 海绵基底现状分析

江苏城建院新校区建成区总面积46.69 hm2,总建筑面积 282 050 m2,地下总建筑面积6 000 m2,容积率0.61,建筑密度16.3%,绿化率37.5%。校内绿地星罗、水系贯通,绿化用地及屋面绿化等面积达到17.97 hm2,占校园总面积的37.5%,海绵型下垫面占比达到43.4%,具有良好的海绵基底基础,有利于打造多种海绵型技术的综合示范校园。

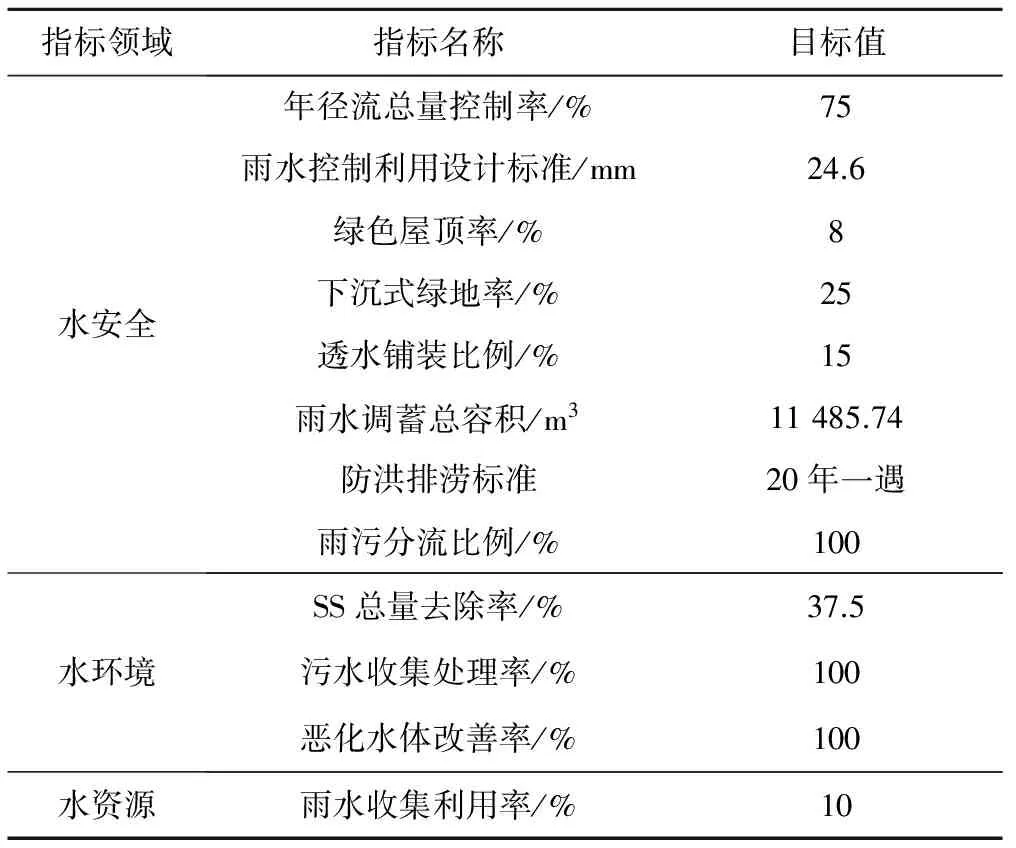

2.3 海绵校园建设指标确定

《海绵城市建设绩效评价与考核办法( 试行)》(建办城函[2015]635 号)从水生态、水环境、水资源、水安全四方面给出了考核海绵城市建设目标基本指标体系,为实现提高校园水安全、改善校园水环境、节约校园水资源的多重目标,江苏城建院制定了详细明确的指标体系,以此为目标来打造全省校园尺度海绵城市示范校园。

表1 新校区海绵校园建设指标体系

2.4 套海绵校园技术方案

为实现上述海绵校园建设目标,本项目采用雨水管理“四步”方案进行海绵技术的实施落地:

(1)设置海绵型下垫面。将雨水尽量留在绿色屋顶、透水铺装等海绵型下垫面,从源头控制径流量及径流污染。

(2)设置低影响的调蓄容积。将无法入渗的雨水尽量滞留在雨水花园、生物滞留池、下凹式绿地等低影响开发措施中,既削减洪峰,又控制径流污染。

(3)设置强制调蓄容积。将低影响手段无法消纳的雨水进入景观水体或其他强制调蓄措施,既调蓄又回用,实现雨水资源化。

由表5可以看出,铌钽主要富集于重砂1,铷在重砂1、重砂2中明显减少,在重砂5中稍有富集,但富集不明显。

(4)设置超标雨水排放通道。对低影响设施及校区排水管网无法承担的超标雨水,规划合理的超标雨水排放通道,确保校园防洪的最后一道防线。

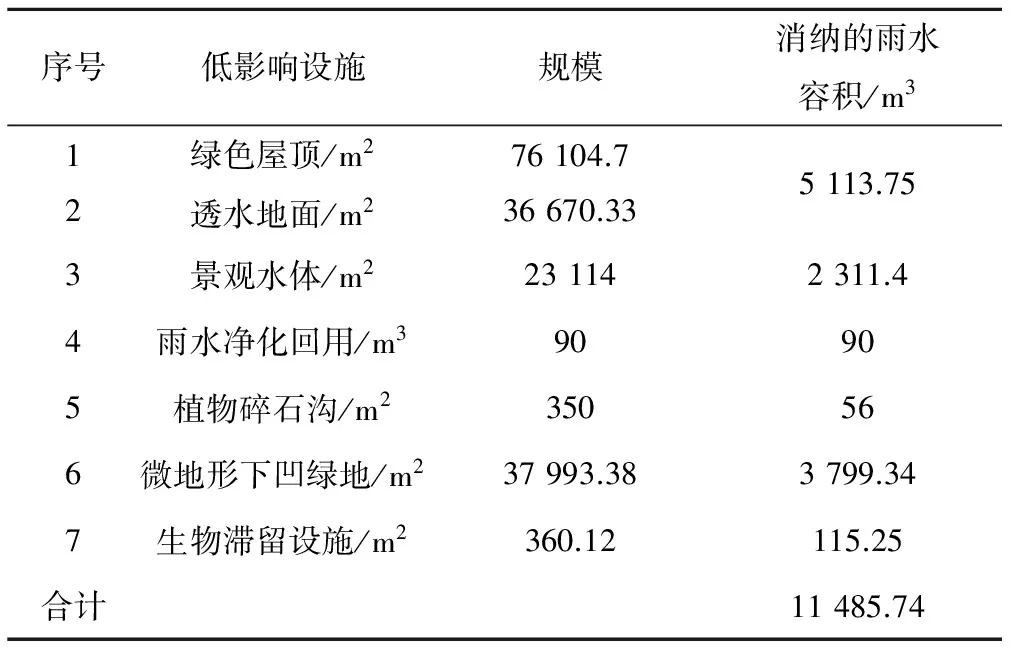

3 海绵校园建设技术途径分析

《海绵城市建设指南》将海绵城市建设的主要工程措施用“渗、滞、蓄、净、用、排”六个字进行了高度概括。本项目占地面积约46.69万m3,年径流总量75%对应的设计降雨厚度为24.6 mm,则为实现年径流总量控制率的目标,校园需要控制的雨水总容积为11 485.74 m3,该部分容积通过“渗”、“滞”、“蓄”、“净”、“用”、“排”等手段进行消纳。

3.1 渗

(1)绿色屋顶。新校区占地面积46.69 m2,建筑密度16.3%,则屋顶总面积约76 104.7 m2。本项目屋顶形式以坡屋顶为主,扣除坡屋面和不宜设置绿色屋顶的面积后(如安装太阳能板的屋面),可设置绿色屋顶的面积约7 611 m2。新校区的建筑物在设计建设时已考虑设置屋顶花园时的防渗及荷载要求,部分建筑已设置屋顶花园,下一步将在其他建筑建设不同主题的绿色屋顶。

(2)透水铺装。新校区场地面积约215 707.08 m2,考虑透水沥青混凝土的维修保养、造价成本、对路基强度及稳定性风险等因素,校园内的机动车道不采用透水路面;部分篮球场、广场等由于使用需求,也不宜采用透水路面,校园内的透水铺装主要用于人行道、部分广场、露天停车场、车流量及荷载较小的非机动车道,可敷设面积约为36 670.33 m2,考虑因地制宜,经济适用的原则,本项目的透水铺装以透水砖、透水混凝土、植草砖为主。

根据各类下垫面的面积,计算得出本项目综合径流系数约0.6,综合入渗系数为0.4,则通过“渗”可消纳的雨水容积为5 113.75 m3。

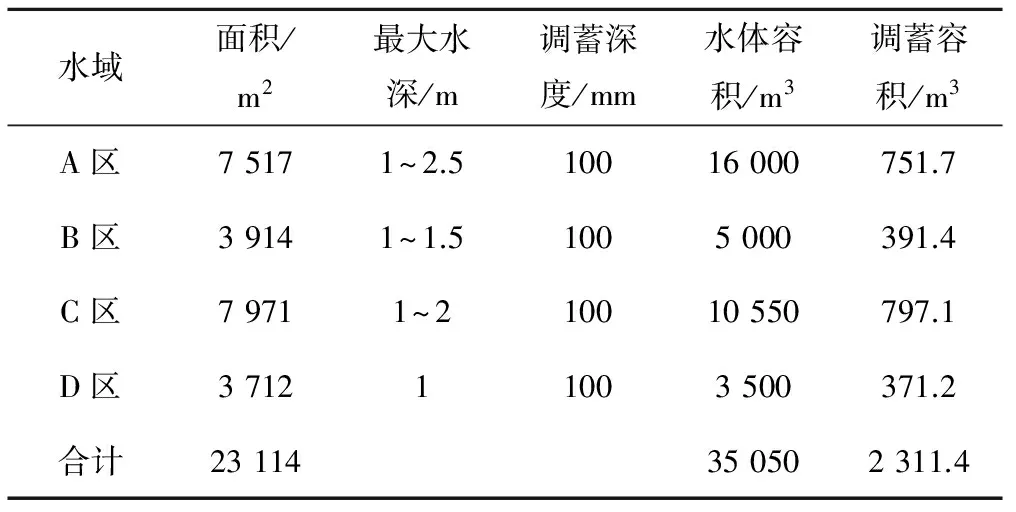

3.2 蓄

(1)景观水体。为体现江南水乡特色,校区内设有大面积的景观水体,面积约23 114 m2,常水位标高5.7 m,水体深度1~2.5 m,根据主水域面积及所在区位,将水系分为A、B、C、D四个主水域,各水域之间由校园河道相连。由于景观水体溢流水位低于周边场地标高,故周边径流雨水可经植物缓冲带进入水体,水体可调蓄容积见表2。

表2 新校区景观水体调蓄容积

(2)其他调蓄措施。由于本项目已有景观湖作为天然调蓄措施,因此仅考虑在体育运动区、实验实训区及行政办公区增设人工调蓄池、湿塘等辅助调蓄措施。

本项目通过“蓄”可消纳的雨水容积达到2 311.4 m3。

3.3 净、用

(1)景观水体水质保障措施。景观湖水质的净化采用自然水景综合治理技术系统,进行底质、水质综合治理,建造适合水生动植物生长的自然环境;选择、培育适宜条件下的复合微生物菌及水生动植物,构建完善的自然生态系统;设置合理的水体微循环系统,提升湖体水生动植物的生长环境;创建稳定的全天然湖体自净体系,使水体水质达到国家地表水环境质量标准Ⅲ类以上。

(2)雨水处理回用系统。本项目周边约有60 000 m2的绿地面积,为充分利用雨水,在不影响水体景观效果的前提下,从水体中直接抽水处理后,用于绿化浇洒。日浇灌用水定额按1.5 L/m3考虑,则日绿化浇灌用水量为90 m3。

本项目通过“用”可消纳的最大雨水容积为90 m3。

3.4 滞

通过前述计算可知,本项目需要控制的雨水总容积为11 485.74 m3,扣除渗、蓄、用消纳的雨水容积后,通过滞消纳的容积大于3 970.59 m3即可。

(1)植草碎石沟。植草沟指种有植被的地表沟渠,可收集、输送和排放径流雨水,并具有一定的雨水净化作用。由于新校区机动车道未采用透水地面,故拟在道路两侧设置植草碎石沟,将道路雨水经低影响生态设施“软化”后,溢流进入雨水排放系统。考虑本项目所在地土壤渗透性较差,故本项目植草沟以碎石渗透为主,即沟宽500 mm,沟深800 mm ,单位长度植草沟可调蓄容积约0.16 m3,本项目可实施的植草沟长度约350 m,由植草沟消纳的雨水容积约56 m3。

(2)下凹式绿地。下凹式绿地指低于周边地面标高、可积蓄、下渗自身和周边雨水径流的绿地。下凹式绿地利用下凹空间充分蓄积雨水,显著增加雨水下渗时间,具有渗蓄雨水、消减洪峰流量等优点[13]。本项目占地约46.69 万m2,绿地率37.5%,则扣除水体后的绿地面积约151 973.5 m2。其中25%的面积考虑做下凹式绿地结合微地形塑造景观,则下凹式绿地面积约37 993.38 m2,微地形下凹绿地的平均调蓄深度按100 mm考虑,则由微地形下凹绿地消纳的雨水容积约3 799.34 m3。

(3)生物滞留池。生物滞留设施指在地势较低的区域,通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水的设施,按应用位置不同有雨水花园、生物滞留带、高位花坛、生态树池等形式。通过前文计算,需由生物滞留设施消纳的雨水容积为115.25 m3。生物滞留池调蓄深度按800 mm,调蓄设施孔隙率按40%考虑,则单位面积生物滞留池可调蓄容积约0.32 m3,本项目只要布置360.12 m2生物滞留设施即可满足雨水消纳的需求。

3.5 排

经计算,校区平均日生活污水量约1 650 m3/d。根据规划,本校区的污水将收集至职教园区污水处理厂进行处理回用。校区严格实施雨污分流体制,除雨水收集回用的地块,其余地块的雨水均通过雨水管外排至校区以外的河塘。

为实现年径流总量控制率75%的要求,本项目的采用的低影响设施规模如表3所示。

表3 新校区海绵型设施分布一览表

4 效益分析

4.1 环境效益

江苏城乡建设职业学院通过打造海绵校园,采用合理的海绵技术,有效地对暴雨径流进行调蓄利用,实现地表与地下水循环,缓解城市快速发展带来的地下水位下降趋势,增加水生态多样性;屋顶绿化、透水路面的铺设、下凹绿地及雨水花园等低冲击技术可以降低局部热岛效应,改善校园微气候循环。

4.2 经济效益

学校利用废水和雨水作为回用水源,既减少了水资源的消耗,又节约了自来水费。根据计算,非传统水源每年为校园节约自来水约3.0万t,若取用自来水,按市场价3.7元/t计算,需要11.1万元,若取用中水按市场价1.5元/t计算,则每年节约水费5.5万元。

4.3 社会效益

海绵校园的建设是海绵城市建设的重要组成部分,又为海绵城市的建设提供示范和指导,其社会效益主要体现在:①减少城市供水压力、河流水体污染,达到缓解水资源压力、支撑可持续发展的目标;②减少降雨外排流量,削减洪峰,延迟洪峰出现时间,增强防洪排涝能力,保障城市居民安全;③通过屋顶绿化、打造雨水花园、生态景观湖等海绵措施来美化校园环境,实现生境的多样性;④通过打造海绵校园典范,全面提升学校的硬件设施条件及社会影响力,为促进海绵技术的全面推广,充分发挥海绵校园示范基地的宣传教育、示范推广及技术培训作用。

5 结 语

江苏城建院依托已有绿色校园建设成果,对校园海绵基底现状进行全面详细诊断,以“水安全、水环境、水资源”为核心,确定了海绵校园建设的目标。项目采用雨水管理“四步”走的方案,通过“渗”、“滞”、“蓄”、“净”、“用”、“排”等手段,实现年径流总量控制率75%的目标。学院通过打造海绵校园典范,进一步深化了绿色校园的建设成果,促进了海绵技术的全面推广,更为海绵城市的建设起到宣传、引领和示范作用。

[1] 赵 芮,张书函,陈建刚. 校园低影响开发雨水系统应用案例研究[J]. 中国防汛抗旱,2015,25(5):80-82.

[2] 王 珏,唐洪亚. “海绵校园”排水系统问题分析与研究-以安徽建筑大学北校区为例[J].建筑与文化,2016,(4):242-243.

[3] 住房城乡建设部.海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建(试行)[R]. 2014.

[4] 仇保兴. 海绵城市 (LID) 的内涵、途径与展望 [J]. 建设科技, 2015,(1):11-18.

[5] 宋晓梅,丁 玲.基于海绵城市理念的校园绿地优化设计----以扬州工业职业技术学院为例[J].大众文艺,2016,(7):55.

[6] 王 珏,唐洪亚.“海绵校园”排水系统问题分析与研究----以安徽建筑大学北校区为例[J].建筑与文化,2016,(4):242-243.

[7] 中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员. CSUS/GBC04-2013.绿色校园评价标准[Z].2013.

[8] 方海恩,刘建华,徐慧.城市水系统多种水源优化配置实例研究[J].给水排水,2013,39:31-33.

[9] 章林伟.海绵城市建设概论[J].给水排水,2015,41(6):1-7.

[10] 车 伍,赵 扬,李俊奇. 海绵城市建设指南解读之基本概念与综合目标[J].中国给水排水,2015,31(8):1-5.

[11] 叶露莹,吴 东,薛秋华.基于海绵城市视角下的生态校园建设[J]. 重庆工商大学学报( 自然科学版),2016,33(4):43-47.

[12] 张书函.北京:海绵城市建设的技术理论与实践[J]. 建设科技,2015,(13):13-15.

[13] 张金龙,张志政.下凹式绿地蓄渗能力及其影响因素分析[J].节水灌溉,2012,(1):44-47.