周有光:智慧之光,启蒙之光

2016-03-22解玺璋

文|解玺璋

周有光:智慧之光,启蒙之光

文|解玺璋

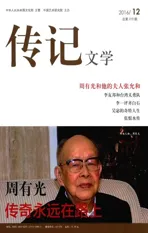

周有光先生今年111岁了。他生于清末光绪三十二年(1906),一生经历了中国近现代历史的四个时期:晚清、北洋、国民政府、中华人民共和国。周先生生于常州,夫人张允和为著名“合肥四姐妹”中的二姐,与昆曲名家顾传玠、作家沈从文、汉学家傅汉思是连襟。2015年6月,张家最小的妹妹张充和在美国辞世,享年102岁。如今,四个传奇家庭中这一辈存世的,仅剩周有光先生一人了。

我认识周有光先生已是很晚了。二十多年前读过他的《语文闲谈》,觉得很有意思,却没记住作者的大名。近几年读了几本他的新书,又常常在一些场合听到他的消息,渐渐地对他多了一些了解。2010年7月15日,周先生在新浪开了博客,我当天便写了一篇祝贺的短文,表达自己的敬慕之情。对我来说,读周先生的博文是一件赏心悦目的事,就像听一位慈祥的老爷爷在聊家常,如逢春雨,如沐春风,润物无声,却又沁人心脾。悠长的岁月在他身上已经演化为人生的智慧,点点滴滴、寻常之事,都能透视出对人心幽微的观照。比如他说:“我不发愁,发愁没有用处。我遇到过许多困难,已经有经验了,觉得塞翁失马,焉知非福,不要慌。”最后这三个字,对生活在当今之世的我们来说,实在是太重要了。在这个浮躁而难得安稳的时代,要做到遇事不慌而平心静气,实在不是一件容易的事。

这正是得道高人与凡夫俗子最主要的差别所在。这里所谓得道,其实是生活之道,而非道学之道。许多人或以为,得道之人的生命境界一定较常人更洒脱、更超脱吧,其实不然。他们也是普普通通的常人,因为生活中有了种种难以克服的困境,才思解脱之道。坦白地说,这点“自知之明”才是得道之人所以得道的根本,是他们从生活入手、参透人心的结果。我从周先生的博文中便深深地体会到了这一点。人们总以为,博客是个是非之地、喧闹之地、欲望之地,红尘滚滚,乱象纷呈。不过,一旦我们与周先生的博客相遇,这种偏见恐怕是要被改变的。

不久后,我竟有了一个拜访周先生的机会。这要感谢老朋友叶芳女士。她是《周有光文集》的责任编辑,经常出入周家,是周家的常客。我便求她带我去见周先生,她答应试一试。很快,她就把行程安排好了。周先生的住处是一座老式单元楼房,三居室,一间做卧室,一间做书房,还有一间是保姆的居室。客厅放一张餐桌,看上去就满了,来的客人都引到他的书房坐。书房也就十来米,绝不能算大,陈设简单而实用,窗前放一张书桌,靠墙立两个书柜,对面是双人沙发,大概是为他休息所备,客人来了,也坐一坐。桌上摆着电脑,我们进来,他把目光从屏幕上移开,招呼我们坐下。

老人家平和而亲切,始终微笑着,极爱聊,也极善聊,从国际上刚刚发生的新闻,到网友之间热烈争论的问题,他都贡献了自己的看法,让我们非常受益。我们有点贪得无厌,不断把想到的问题抛给他,他看上去兴致很高,总是笑眯眯地回答我们的问题。他的谈话和他的文章一样,简洁明确,平易好懂,不绕弯子,不兜圈子,或多或少都能给人一些启发。我们本不想打扰老人家太久,但看他谈兴正浓,我们也乐得多得些教益,结果竟坐了一个多小时。

读老人家的书,又听他讲话,深感其中有个核心的主题,即如何认识中国与世界。他提出,要以“全球化时代的世界观”为出发点,“重新审视”世界和中国的历史和文化。他表示,即使再苦再难,也“要把我们国家导向正道,成为现代化国家”;而“建设现代化国家,正道就是民主之道”,这与邓小平所说“没有民主就没有社会主义现代化”,是完全一致的。其实,如何认识中国与世界并非新问题,至少在最近这150年内,一直都是备受关注的热门话题。最初是在西方列强的干涉之下,被迫把目光投向西方,睁开眼睛看世界,却也不乏中国学者从自身内在需求中发展出来的对西方文明的探索。这里有一条十分清晰的中国学者的精神进路,在这条路上,走着林则徐、魏源、龚自珍、冯桂芬、曾国藩、李鸿章、张之洞、康有为、梁启超、严复、孙中山等一系列探索中国富强、进步之道的前驱和先贤。他们最初看到的只是西方的船坚炮利,因而提出“师夷长技以制夷”的主张,继而摸索并逐渐理解到,军事技术的进步是不能与整个西方工业体系的优越相分离的,因而,他们希望学习西方的生产经营方式,但不动摇中国文化传统的根基。冯桂芬在他的《校邠庐抗议》一书中就曾提出,“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”,主张“采西学”“制洋器”,后经张之洞在《劝学篇》中的总结概括,提出“中学为体,西学为用”这八个字作为他们的主张。这种思想观念直接导致曾国藩、李鸿章、张之洞等人以极大的热情发动并领导了“洋务运动”,在工商业以及相关的教育、邮政、铁路运输等领域取得了很大成绩,清政府的经济甚至一度呈现出回光返照式的繁荣景象。

但是,光绪二十年(1894)的甲午一战,打碎了他们的“中兴”迷梦。以康梁为代表的新一代改革者认识到,西方和新兴的日本之所以不可战胜,显然不是军事技术问题,甚至超出了与之相关的工业体系和商业流通的问题,其中很可能包含着西方社会整个政治制度、社会结构和司法体系方面的因素,以及背后所支撑的思想观念、价值原则和精神信仰。因此,康梁以及严复、黄遵宪等启蒙思想家从一开始就对洋务派这种体用二分的观点持批评态度,主张帝国体制必须全面改革,任何局部改革都对“自强”无补,甚至容易使人产生幻觉。固然,戊戌变法最终失败了,但作为一次思想启蒙运动,它的影响是十分深远的。流亡海外的梁启超写出著名的《新民说》,进一步深化了对于中西两种文化的认识,他说:“今日不欲强吾国则已,欲强吾国,不可不博考各国民族所以自立之道,汇择其长者而取之,以补我之所未及。”多年后,胡适谈起他读《新民说》的感受,认为梁氏最大的贡献,就“在于指出中国民族缺乏西洋民族的许多美德”,他因此大为感慨:“《新民说》诸篇给我开辟了一个新世界,使我彻底相信中国之外还有很高等的民族、很高等的文化。”而且要用西洋的文明“改造中国的民族,要把这老大的病夫民族改造成一个新鲜活泼的民族”。梁氏以及后继者对自由、民主、共和的追求,直至“五四”前后新文化人对科学、民主的呼唤,都表现为百余年来中国进步知识分子努力要把中国引向近代化、现代化目标的诉求。这才是顺应历史潮流的进步力量。

老人家对近现代历史的梳理,其意旨在说明,闭关锁国、夜郎自大、一叶障目、不见泰山,均非国家之福,也很难使国家富强,是不可取的。他在20世纪80年代提出的这个问题,并非没有现实针对性。尽管改革开放、思想解放是当时的大势所趋,但总还有一些声音以一种虚张声势的自我认同拒绝接纳或排斥世界其他民族的文化。持这种观点的人以为,摆脱了西方的影响,中国可以找到一条只属于自己的实现现代化的路径,这其实是一种自欺欺人的看法。事实上,特殊正是作为普遍的对应物而存在的,且不说相对主义也是西方文化的一部分,西方的人类学家、汉学家就是靠非西方民族的特殊性来证实自己的普遍性的,仅就二者的关系而言,普遍性与特殊性恰恰构成了一种既对立又互相依存的矛盾,普遍性的存在是靠特殊性的存在来证实的。所以,承认并寻找特殊性往往是普遍性提出的需要,或者说,是满足了普遍性的需要。

近些年来,这种情绪更进一步发展为一种民族主义思潮,社会上发生的许多极端排外事件,应该都与这种思潮有关,而这也正是老人家所担忧的。令人不安的是,历史进步到百余年后的今天,晚清以来的“中学为体,西学为用”竟然仍被一些人奉为抵御西方影响的法宝。似乎经济、技术是无害的,都可以拿来尽情地享用,而思想、信仰、价值观却只能固守中国固有的(其实未必如此)。这种体用二分的思想方法,其实也是从西方来的。如果是中国固有的思想方法,是不会说“用”中没有“体”,或与“体”无关的;也不能说“体”中没有“用”,将“体”高悬于“用”之上的。实际上,“体”和“用”是你中有我、我中有你,密不可分的。很多时候它们甚至会互相转换,“体”可能变为“用”,“用”也可能变为“体”,一点也不奇怪。经济制度就不用说了,像手机、互联网的运用,你能说只是“用”吗?即使像肯德基、麦当劳这样的快餐,对80后、90后的影响,也不会仅限于口味,其中自然会渗透着生活观念、价值观念,在潜移默化中影响一代甚至几代人的思想和行为。指出这一点是想说明,世界文明已经走到“国际现代文化”这一步,有些人故意装作看不见,刻意地围追堵截,往往也是徒劳的。周先生就是一个走在世界发展前沿的人,他并不排斥传统文化,更不是文化虚无主义者,他提出中国要融入世界,这个世界也有中国文化所作的贡献,而并非全盘西化。这里恰如当年梁启超欧游归来所说的:“我们因此反省自己从前的缺点,振奋自己往后的精神,循着这条大路,把国家挽救建设起来,决非难事。我们的责任这样就算尽了吗?我以为还不止于此。人生最大的目的,是要向人类全体有所贡献,为什么呢?因为人类全体才是‘自我’的极量,我要发展‘自我’,就须向这条路努力前进。”他具体解释了“我们的责任”,认为应该“是拿西洋的文明来扩充我的文明,又拿我的文明去补助西洋的文明,叫他们化合起来成一种新文明”。

这里便有一个从什么角度认识中国与世界的问题。周先生是主张要从世界的角度看中国的,要有世界眼光,这样才能看清世界,也看清中国。当然,也有主张从中国的角度看中国的,他们担心,用世界的眼光看中国,会跌入西方妖魔化中国、或误读中国的陷阱。其实这也是一些西方汉学家的观点,他们反对将西方的历史进程与价值标准强加给中国历史,中国人可以用自己的语言讲述自己的历史。这自然是很好的建议,而中国的历史学家并不是不想用自己的范畴和认识来描述自己的历史,但这在19世纪中叶以后几乎已经不可能了,无论他们如何努力,书写出来的历史也不可能是中国自己的历史。说起来,这种历史观其实是由中国近代以来老是挨打的现实催生出来的民族情绪与追求平衡心态和政治平等的一枚苦果。按照周先生的说法,这里还有一个由近几十年社会政治环境所形成的“潜在惯性”。而所谓“潜在惯性”,即对西方的偏见和不信任。周先生提醒我们要警惕这种“潜在惯性”的危害。他告诉我们,近现代以来的文化发展趋势,恰恰是文化的融合,而非文化的分裂。他在一些文章中反复强调,我们正处在这样一个时代,不同的国家、不同的民族、不同的地区,虽然各自的传统文化依然存在,但是,随着全球化时代的到来,地球缩小成为地球村,各地文化便有了更多相互接触的机会,它们相互碰撞、相互吸收,其中具有普遍价值的部分,经过融合,最终形成了不分民族、不分国家、不分阶级、不分地区的“国际现代文化”。其特征则表现为经济一体化(共同市场)、政治民主化、文化多元化。在这里,我们看到了人类文明“共创、共有、共享”的世界潮流,这个潮流奔腾向前,是不可阻挡的,我们只能顺应这个潮流,不能逆潮流而动,正所谓顺之者昌,逆之者亡。周先生还提醒我们,中国的视野不能只局限于“四海之内”,更要兼顾“四海之外”,要主动融入世界,自我孤立是没有出路的。

责任编辑/胡仰曦