吴宓的奇特人生

2016-03-22张建安

文|张建安

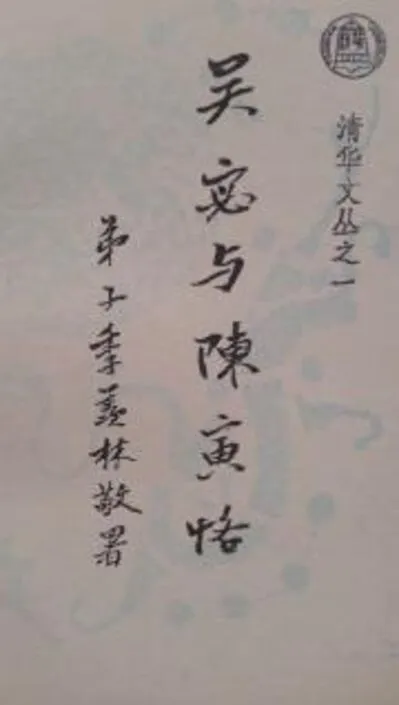

吴宓的奇特人生

文|张建安

1934年1月25日,英文杂志《中国评论周报》发表清华教授温源宁的文章,专门介绍了一个人:

世界上只有他这么一个人,叫你一见不能忘。他的脸就像一幅讽刺画,脑袋像一颗炸弹,非常具有爆发性。面容瘦黄,颧骨高起,胡须几乎有随时蔓延全局的趋势,但是每天早晨刮得整整齐齐。最有特点的是他的一对亮晶晶的眼睛,就像两粒发烫放光的煤炭。而所有的这些,都被装在一个太长的脖子和一副铜棍一样结实的身材上。平时走路,头总是高高昂起,背总是挺得很直,看来是有庄严气象。他对于自己的学问是有相当的抱负的,而他的心灵却永远是不安的,不是在惆怅叹息,便是在发愤著作。

这篇文章吸引了众多读者的眼球。著名作家林语堂特地把文章翻译成中文,广而告之。这位从外表到性格都非常奇特的文人正是吴宓。

幼年时受到的影响

吴宓,字雨僧,他的学生们习惯上尊称他为“雨僧先生”。对于“雨僧”二字,吴宓曾专门写过一幅对联:“一生长畏风雷雨,三宝皈依佛法僧。”他似乎曾有过出家为僧的念头,并为此有过内心的矛盾,但最终仍旧成为了一位入世的学者。

吴宓非常喜欢《红楼梦》,有人随意点出《红楼梦》中的任一回目,他都能背诵得一字不差,连标点符号也不会有任何差错。他对《红楼梦》的喜爱,还落实在自己的行动中。抗战时期,担任西南联大教授的吴宓见到一家饭馆的名字竟然与《红楼梦》中的“潇湘馆”同名,这令他非常气愤,马上找到饭馆老板,要求对方更名。老板当然不同意,但吴宓百般劝说,纠缠不去,老板不厌其烦,最后只好改了名字。这样出格的事情,普天之下,恐怕只有吴宓一人做得出来。他之所以如此痴迷《红楼梦》,与他的家庭以及幼年生活有着密切的联系。

1894年8月20日,陕西省泾阳县安吴堡吴氏家族又添了一个男孩,这就是吴宓。吴宓的生父是吴氏家族的长子,生母姓徐,身体向来虚弱。吴宓出生不到半年,生母便因病去世,他就改由祖母和祖母身边的仆人刘妈抚养。吴氏家族是当地最大的家族,分老支、新支,新支非常富厚。其东院吴式义堂,累世为盐商,总号设于扬州,号称“全省首富”,分号遍布汉口至上海沿长江各码头;其西院吴崇厚堂,则在泾阳县有祥义和,在三原县有全盛益药店、永兴厚布庄,数代积累,其富贵如同《红楼梦》中的贾府。吴宓就出生在吴崇厚堂,虽然他出生后6年便赶上庚子国变,家族的商号一一关闭,财力大减,但整个大家族仍然长尊有序地生活在大宅院内,府中有丫鬟、佣人,吴宓的身份地位极像贾宝玉,其祖母则是这一大家子的“老祖宗”。

与贾宝玉不同的是,吴宓有更为特殊的身世,就是他有两个父亲、三个母亲。生母去世后,他的父亲吴建寅成为鳏夫,祖母怜爱他,便命令把他过继给自己的次子吴建常,生父虽然极不情愿,但祖母是一家之主,也只好听从。这样,除生父外,吴宓的叔父和婶婶成为他的养父、养母。而他的生父后来又娶了妻子雷孺人,雷孺人便成为他的继母。吴宓的两父两母以及祖母都很疼爱他,但疼爱的方式不同,有时甚至因此闹出矛盾,这对吴宓的性格造成了很大的影响。

1904年的一个夜晚,10岁的吴宓背诵完《左传》中的一篇文章后便睡觉了。他小时候一直与祖母住在一个屋子里,祖母对他十分溺爱,几乎一刻不离地抚养他达14年之久,而且从不打骂。可是,这天深夜,祖母却突然将他按在炕铺上痛打,不仅如此,还命令仆人将他送到井边,让他投井自尽。事后,吴宓才知道,这件反常的事其实是由于祖母与继母雷孺人发生矛盾造成的。雷孺人曾带吴宓参加宴席,并亲手给他夹菜,而吴宓见到不合自己胃口的菜,便会皱眉、摇头,雷孺人认为他的这些举动很是无礼,是不尊重自己的表现,回家后便告诉了祖母,祖母只是点头称是。这些事在祖母看来,是儿媳妇指责自己平日过于溺爱吴宓。为此,她心里窝气,隐忍多日后,便在这个晚上突然爆发,痛打吴宓甚至逼令他投井。这其实是她对儿媳妇的反攻。吴宓深爱祖母,但认为祖母多年寡居持家,自律过严,心情过于紧张,以致晚年自己不能快乐,对别人也习惯于计较和责难。这种性格着实潜移默化地影响了吴宓。

严格说来,吴宓的祖母还与一桩人命案有关。这件事发生在祖母六十岁寿辰时,家中大宴宾客,每个人都在忙碌。吴宓突然大喊口渴,要喝水,而厨房的人都很忙,过了很长时间,才有一个14岁的婢女端了一碗开水给他。吴宓接过碗,说开水太热,不能一气喝下。这时,祖母认为孙儿受了委屈,一下子非常愤怒,夺过水碗便向婢女头上扔去,而且不管婢女是否受伤,不让婢女吃饭,宴席后又用尽全力地撕、拧她,她大声喊痛,备感恐惧,此后不到一年便死去。这件事被吴宓写在《吴宓自编年谱》中,并由此评论祖母:“姑且不去讨论‘虐待婢女’的事情,就论祖母庆祝寿宴中无故发怒,就是她性情反常的表现。”

幼年时所受的刺激往往能强烈地影响一个人的性格。吴宓虽然一生好学,勤苦善良,待人诚恳,事事为人师表,但他自己也承认,祖母对他的影响太大了,以至于他的一生总是非常较真,总是处在自我矛盾当中,很容易冲动,也很容易有过激的言行。

吴宓的两位父亲都曾在国民政府监察院任职,生父吴建寅向来严厉,养父吴建常却非常可亲。在吴宓的心目中,祖母去世后,养父对他的影响最大。养父曾是关中大儒刘古愚的学生,后来留学日本学习陆军,辛亥革命后曾任国民革命军驻陕总司令于右任的秘书长、国民政府监察委员等职。他博学多文,对吴宓无所不谈,很早就与吴宓谈论过《红楼梦》《西厢记》等古典小说,使吴宓对文学产生浓厚的兴趣。他对吴宓还像母亲一样照顾,教他如何穿袜子、刷牙、整理仪容,如何待人接物。唯一令吴宓遗憾的是,养父风流成性,却没有把女子的心理以及恋爱的技巧早点教给自己,致使自己成人后感情屡屡受挫。

在中国与美国的学习经历

吴宓的学习成绩向来优秀。他有过目不忘的天赋,7岁时便能背诵《史鉴节要便读》《唐诗别赋》等书,10岁时除读《春秋》《左传》等中国传统经典外,还常阅读养父从上海寄来的《新民丛报》《新小说》《上海白话报》等报刊小说。12岁上中学后,他的国文、英文及数理化各科成绩都名列前茅。17岁时,他在全国400多名考生中,以第二名的成绩考入清华大学的前身清华学堂。

在清华,学习之余,吴宓担任过《益智杂志》的英文部编辑及《清华周刊》编辑,并一度代理总编辑。他写过章回体小说,还发表过纪实小说、剧本、诗歌,展现出很好的国学素养和文学才华。1917年,清华选送学生到美国留学,吴宓进入弗吉尼亚大学学习文学。选科的时候,他并没有选择文学,因为当时的中国正屡受列强欺辱,他有着强烈的爱国心,认为文学不是当时的中国急需的,所以打算学习应用化学,接着又打算学新闻。然而,当时的清华校长周诒春认为,吴宓的才性更适合文学,所以指定吴宓必须学习文学。

对于此事,吴宓在《自编年谱》中记载:“周校长谓:宓无交际及活动之才能,不谙习实际事务与社会人情,决不宜为报馆访员。统观宓之才性,最适合于文学——literature。故派定宓学习‘文学’,即欲在杂志、期刊中,以言论指导社会,亦必先在大学中,习‘普通文科’——liberal Arts。其中包括文学、历史、政治、经济、心理、社会学等课目,而仍以文学为首要,故所议者暂止于此。学校,则拟派宓赴美国弗吉尼亚省立大学。谓:该校虽在美国之南方,以‘保守’——Conservative著名,然该校之传统、风气及课程、教授,实皆甚好。且清华驻美学生监督黄佐廷先生即由该校毕业者。故该校曾一再表示:盼清华派学生前往肄业。故今选派宓往。实深资倚重。”这件事对吴宓的一生影响重大。他当时对校长的态度颇有意见,但晚年却这样评价:

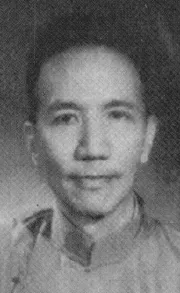

年轻时的吴宓

据周校长对宓之评断,可云:“校长实是宓之知己。”其处理亦未为错误。但在当时,以至1916年之许多年中,宓恒憾周校长(由其人于中国之旧文化、旧学术,所造甚浅)从不了解宓,不赏识宓,认宓为“无用”“无前途”之人,因而轻视宓,且不悦于宓者。——此实宓之大错误。晚年宓始自知其误也。

到美国后,吴宓先在弗吉尼亚大学学习了一年。该校所在的弗吉尼亚省风景优美,人情敦厚,给吴宓留下了美好的印象。而且大学内道德风气好,文学标准高,课程内容充实,教学方法精细,均使吴宓受益匪浅。其中《英国文学》课由副教授Herman Patrick讲授,其教课时勤细而恳挚,吴宓学习时亦如饥似渴,还常于晚间前往老师住处请教,得益最多。吴宓自称,自己的英国文学基础知识就是在这一学年中学到的,而回国后讲授英国文学时,也总是用当时在弗吉尼亚大学使用的教科书。

1919年春季,吴宓转入哈佛大学比较文学系,跟随白璧德等教授学习。与胡适的老师——哥伦比亚大学教授杜威侧重教育改革的实验主义哲学不同,吴宓的老师白璧德被视为新人文主义和古典主义的主要代表,他既重视西方古典文化传统和东西方文化的比较研究,又对中国的孔子思想极为推崇。他认为儒家的人文传统既是中国文化的精萃,也是谋求东西文化融合、建立世界性新文化的基础。因此,他对吴宓等中国留学生寄予厚望,认为中国文化的复兴与否不仅关系到中国本身,还将影响世界文化的前途。吴宓接受了白璧德的教导并成为其高足,认识到中国文化“有可与日月争光之价值”,并建立起强烈的文化使命感。在导师白璧德等人的指导下,他学习了“比较文学”“近世文学批评”等课程,校课之外,还读完了白璧德的全部著作,自认这是“留学美国四年中学业最有成绩、学问最有进益”的一年。

这段时间,吴宓还与同在哈佛进修的汤用彤、俞大维、陈寅恪、梅光迪等人建立了深厚的友谊。吴宓不喜游乐,只喜读书,对于他人学问的长处总能极力推崇并予以学习。在一个暑假,他曾请俞大维为他单独讲授《中国哲学史大纲》,又请汤用彤为他单独讲授《印度哲学及佛教》,二人所教内容皆简明精要,使吴宓受益很多。

1921年8月,吴宓获得哈佛大学文学硕士学位后,本来还可以再进修一年,但他选择提前归国,担任南京东南大学英语系教授兼系主任,讲授西方文学与世界文学,开中国比较文学研究之先河。他所开设的“中西诗之比较”课程,是中国比较文学的第一个讲座。

卷入旷日持久的文化论战

1923年,吴宓与夫人陈心一、长女吴学淑合影

在论战中,以胡适为代表的新文化派总是占据上风,这使吴宓备感压力,时常闷闷不乐。有时郁结于心,无法宣泄,便在日记中骂胡适等人“豺狼当道”,粗陋不堪。在他的心目中,胡适等人不只是模仿西方的糟粕,而且在毁掉中国的文化。但这样的观点在当时的中国少有知音,“学衡派”甚至成为被讥笑的对象。

《学衡》杂志的订阅者少,支持者少,一直处于惨淡经营中。吴宓这位总编辑又是写稿,又是组稿,还干杂务,杂志社办到了自己家中,每期要自己贴补近百元费用。同时,向外赠寄刊物也需要很多费用,他不得不向亲友募捐,而在出版社不肯续印的情况下,他又四处奔走,辗转托人周旋。从1922年到1933年的11年光阴,尽管《学衡》曾两次停刊,吴宓仍想方设法地将其坚持办了下去,一共办了79期,创造了学术界和出版史上一项特别的奇迹。

由于吴宓长期办《学衡》,反对新文化派,当时的学术界都知道他与胡适水火不容。同时,由于他性格率真,有时还特别容易冲动,以致出现这样一则笑谈。一次,吴宓在酒宴上遇到提倡白话文的胡适,胡适借用当时北京人流行的“阴谋”一词戏问吴宓:“不知你们学衡派最近有何阴谋?”吴宓盯着胡适,脱口而出:“杀胡适!”

事实上,吴宓何曾在酒宴中说过“杀胡适”的话?但由于他的性情广为人知,很多人便认为吴宓真能做出这样的事。后来,人们又发现,吴宓在《学衡》中反对白话文,但他非常喜欢用白话写的《红楼梦》。有一次,吴宓还作了一首白话诗,不便在《学衡》上刊登,就发表在别的刊物上。这激起了学衡派同道对他的激烈批评,在世人眼中,吴宓成了一个自身有着很大矛盾的学者。

其实深析这种矛盾,对吴宓本人而言并不矛盾。吴宓从来没有完全排斥白话文,他的真实观点是:不必一定提倡废弃文言文,不必全用白话文。他的学生郑朝宗便认为他实际上是调和论者,认为他与他的伙伴们不同,并非坚定的保守派,所以他一方面维护旧学术,另一方面又常在《学衡》上发表评介西方新文化的论文。他坚持用文言写作,但在必要时又采取权宜之计在林语堂办的刊物上用白话发表文章。

1933年5月和7月,《学衡》杂志出刊第78、第79期。此时,《学衡》在南京的编委提出将刊物交付南京钟山书局出版,吴宓不同意,双方发生争执,吴宓正式辞去总编辑职务,改由缪凤林继任。只是,《学衡》没有吴宓这样的人张罗,便无法再办下去,自此,《学衡》再未出版。

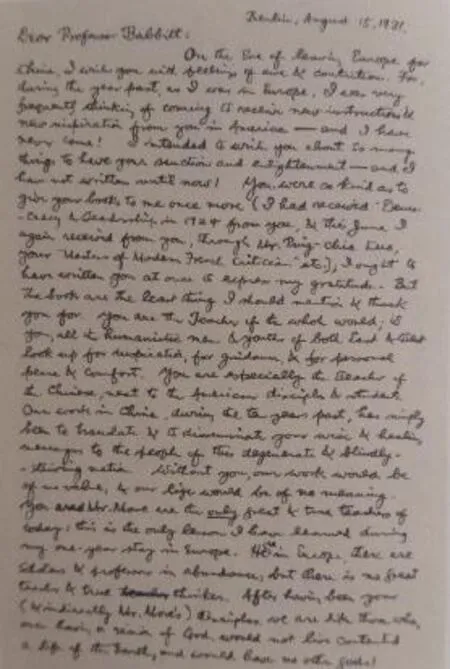

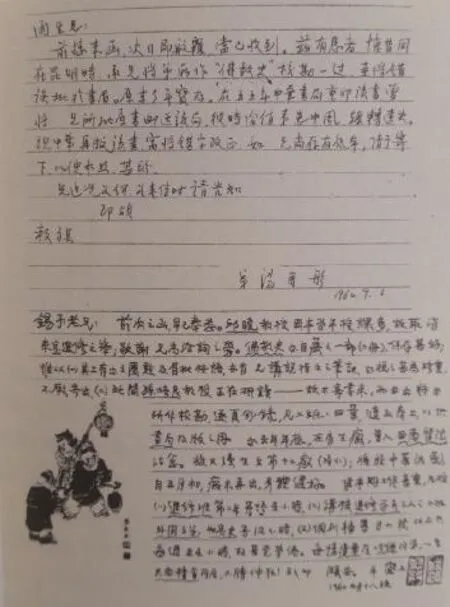

吴宓写给白璧德的信

藤影荷声中的清华园

吴宓最大的贡献是在教育上,他最令人尊重的品德,也体现在与师生的相处上。作为教育家的吴宓,曾在清华大学实施他的教育理想。冯友兰曾评价道:“雨僧一生,一大贡献是负责筹备建立清华国学研究院。”

1925年,清华大学设立“研究院筹备委员会”,吴宓被聘为研究院主任,全力进行各种筹备工作。办研究院最关键的要素之一,是能否请到有分量的老师,吴宓为此费尽心思,礼贤下士。

王国维是海内外推崇的学术大师,但他以清朝遗老自居,不愿意到大学任教。北京大学曾设法聘请他当教授,结果吃了闭门羹。当时的清华刚刚成为大学,无论从实力还是从名气,根本无法与北大相比。所以,当吴宓提出要聘请王国维的想法时,周围的人纷纷劝他别去碰钉子。吴宓却坚持要去。为了表示自己的诚意,吴宓穿上长衫,恭恭敬敬地去拜见王国维。王国维没想到在哈佛留过学的研究院主任竟是这副打扮,于是对吴宓颇有好感,把他让进屋子。交谈之下,吴宓保存和发扬传统文化的观点很受王国维的重视。吴宓恭恭敬敬地向王国维作揖行礼,恳请他担任研究院教授。王国维最终被打动了。

在吴宓的诚意邀请下,除了王国维,负有盛名的梁启超、赵元任、李济等学者均成为清华国学研究院的教授和讲师。推崇真才实学的吴宓,还想办法说服了当时的清华校长曹云祥,将没有任何学历的陈寅恪聘为研究院教授。吴宓与陈寅恪最早相识于美国。1919年2月,陈寅恪入哈佛大学研习梵文、希腊文等课程,认识了吴宓。吴宓在学问上向来十分自负,但这不能掩盖他的尊贤之心,见到陈寅恪才华横溢,他也为之折服,遂与陈寅恪成为至交,不仅如此,他还驰书国内,认为“合中西新旧各种学问而论之,吾必以寅恪为全中国最博学之人”。陈寅恪常将诗稿给吴宓等人传阅,然后撕成碎片扔弃,不料吴宓有过目不忘之才,回去后便写在日记中,所以,吴宓日记中所保存陈寅恪的诗歌甚多。

吴宓将陈寅恪也聘请为清华教授后,清华国学研究院已是高师满座,他们彼此促进,引领了一代学术风气。

清华大学工字厅古色古香,吴宓曾在此居住。工字厅后面便是有名的水木清华,朱自清的《荷塘月色》所描写的便是这里的景致。吴宓也根据自己的雅兴,为所住居室取名“藤影荷声之馆”。

季羡林就是这个时候成为了吴宓的学生。60多年后,他特地撰文回忆:“我们曾多次应邀到他那在工字厅的住处——藤影荷声之馆去做客,也曾被请在工字厅的教授们用餐的西餐餐厅去吃饭。这在当时教授和学生之间存在着一条看不见但感觉得到的鸿沟的情况下,是非常难能可贵的,至今回忆起来仍感到温暖。”在吴宓的品行之中,除了尊贤,还有爱才,他对学生也同样充满了诚意。

1926年3月,吴宓辞去清华国学研究院主任的职务,专任西洋文学系教授。其时,外文系刚刚建立,系主任正好休假,校方请他代理系主任职务,负责制定办系方针、培养目标和课程设置。吴宓参考哈佛大学比较文学系的经验,结合清华的具体情况,制定了外文系的“办系总则”和课程设置,提出要把学生培养成既了解西洋文明精神、熟读西方名著、熟谙西方思想潮流,又能创造“今世之中国文学”的“博雅之士”。他也因此身体力行,其教学实践直接影响到20世纪二三十年代清华外文系的钱锺书、季羡林、李赋宁、李健吾、许国璋等一代杰出学者的成长。而吴宓本人无论在清华还是东南大学,乃至后来的西南联合大学,每到一处讲学,他的独特的、风趣的教学,都给学生留下了深刻的印象。

陈寅恪

矛盾中独具的为师风采

吴宓先生走路直挺挺的,

拿根手杖,捧几本书,

穿过联大校园,神态自若;

一如他讲浪漫诗,柏拉图,

讲海伦故事;写他的旧体诗。

这首诗是由吴宓在西南联大时的学生赵瑞蕻所写。西南联大是在抗战时期,由北大、清华、南开在昆明合办的联合大学,聚集了当时中国最多的名师,吴宓就是其中之一。在西南联大学生的记忆中,吴宓先生的形象永远生动鲜明、在矛盾中独具奇特的风采。

一方面,吴宓教学做事非常认真,一板一眼,近于古板,有时甚至到了“苛刻”的地步。他对自己要求极严,每次上课铃声一响,他就走进教室,非常准时;有时,学生还没有到齐,他早已捧着一包书站在教室门口,所拿的书里则夹着很多写得密密麻麻、端端正正的纸条,是他对教科书的修订和补充。无论是写日记、写文章,甚至在黑板上写字,他总是写得端庄中正,一丝不苟。这样的严格要求,吴宓坚持了一辈子。他对周围的人也很严格,有一次,一位老师不知把教科书放在哪儿了,到处寻找,他知道后非常生气,也不管这位老师是何许人便一顿斥责。到晚上大家都睡觉了,他还到这位老师的门口,询问有没有找到教科书。为了避免“纠缠”,这位老师只好撒谎,说已经找到了。正因如此,吴宓素以性格严厉著称。

但另一方面,吴宓又非常可亲可爱,且常有出人意料的举止。他对学生非常和蔼,只要学生提出合理的要求,他总会真诚而尽全力地去帮忙。尤其是对他看重的好苗子,他简直恨不得他们马上能超越自己,将他们写的好文章第一时间推荐给报刊。他讲课也独具风采,赵瑞蕻曾在《我是吴宓教授,给我开灯》一文中回忆,吴宓先生在西南联大讲授“欧洲文学史”时,除继续采用原清华大学西语系教授翟孟生编著的教科书外,还根据他集资多年的研究和独到的见解,把这门课讲得非常生动有趣,十分吸引学生,每堂课都挤满了本系和外系的同学,成为当时文学院最“叫座”的课程之一。吴宓风趣幽默,记得当时一起上课的有一个叫金丽珠的二年级女学生,很漂亮,吴宓点名时,一点到“金丽珠”便说:“这名字多美!Very beautiful,very romantic,isn′t it?”他笑了,同学们也都笑了。这正是吴宓率真、浪漫的表现。

在师生眼中,吴宓是一位非常简单真诚、又非常复杂矛盾的先生。

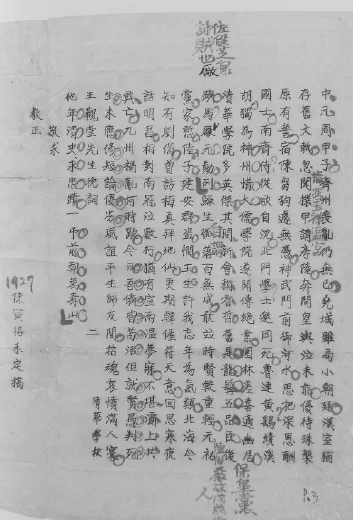

吴宓圈点的陈寅恪《王观堂先生挽词》

多情诗人的感情世界

吴宓还是一位感情饱满的诗人。这不只是因为他出版过《吴宓诗集》,更重要的是他曾成为一段感情戏的主角。曾几何时,“吴宓苦恋毛彦文,三洲人士共知闻”传遍了学界内外。

往事要回溯到吴宓还在清华读书之时。当时,他有一位非常要好的同桌叫朱君毅,两人交情莫逆,彼此事事公开。朱君毅有一表妹叫毛彦文,二人青梅竹马,彼此通信达五六年之久。毛彦文的每一封来信,朱君毅读后都给吴宓看。吴宓私下很是羡慕朱君毅有这么一位表妹。他在哈佛留学时,朱君毅也在美国留学,有一天,他写信给朱君毅,请朱君毅写信给毛彦文,由毛彦文代他相亲。原来,吴宓在清华求学时常在《清华月刊》发表文章或诗词,一位同学的姐姐叫陈心一,常读吴宓的作品,对他十分钦慕。陈心一的弟弟知道这件事后,就把姐姐介绍给吴宓。吴宓见有女子这么钦慕自己,很是欢喜,但自己身在美国,无法见面。此时,吴宓便想到了正在浙江读书的毛彦文。

《吴宓与陈寅恪》书影

毛彦文代吴宓相亲后,在信中对陈心一作了客观的评价。认为陈心一是旧式女子,皮肤稍黑,但不难看,中文精通,西文从未学过,性情似很温柔。如果吴宓想娶一位能治家的贤内助,陈心一则很适当;如果想娶善交际、会英语的时髦女子,则应另行选择。吴宓显然非常信任毛彦文,看信后便作出重要决定,与陈心一越洋订婚,1920年回国后便立即与之结婚。

陈心一正是毛彦文所说的贤妻良母,吴宓有一些旧文人的习气,有时候发不合理的脾气,陈心一往往逆来顺受,不予计较。婚后的最初几年,二人婚姻生活正常,彼此平静无事。然而,到了1928年,吴宓却铁了心要与陈心一离婚。

吴宓离婚这件事,不仅他的长辈反对,朋友们也多不赞同,甚至整个学界的矛头都指向吴宓。在大家看来,平时一直提倡传统道德的吴宓一旦离婚,不啻于自己给自己捅了一刀,自己的行为与学说背道而驰,也向学衡派乃至他们所提倡的新人文主义捅了一刀。所以,朋友们都极力劝阻。

好友吴吉芳写信劝阻吴宓说:“离婚今世常有,并不足怪。只是嫂子并没有做什么失德不道的事情,怎么就有这样的遭遇!《学衡》数十期中所提倡的是何事?兄长您以至诚之德,大声疾呼,还害怕不容易打动人心。现在您自己却有其言而无其行,言行不一,又怎么能得到世人的信任呢?”

另一位好友、正在美国留学的郭斌和更是写长信力劝吴宓:“吴宓你就是为《学衡》计,为人文主义计,为白璧德恩师计,为我们的理想道德事业计,都应该与心一复合。”

就连吴宓最知心的好友陈寅恪也多次规劝、告诫他,无论如何对正式之妻都不能背弃或有丝毫蔑视,应严持道德,悬崖勒马,勿存他想。吴宓向来听从陈寅恪的意见,但这一次决心已下,无论如何要离婚,并且认为:“我之所以这么做,是本于真道德真感情,真符合人文主义。”陈寅恪最终尊重了吴宓的个人决定。

吴宓离婚的事,引起了很大的风波。而他苦追毛彦文的故事,直到现在仍广为人知。

毛彦文本来于1917年与朱君毅正式订婚,但在1924年,朱君毅移情别恋,向毛彦文提出解除婚约的要求,吴宓曾一度从中调解,但最终失败。过了一段时间,吴宓早已潜藏着的对毛彦文的爱恋之情越来越强烈了,也许,这正是导致吴宓离婚的最重要因素。

事实上,已婚的吴宓曾强烈压制自己对毛彦文的感情,但最终无法控制。他离婚后更是大张旗鼓地追求毛彦文。毛彦文起初根本不同意,因为她最不愿意听到与朱君毅有关的事情,而吴宓每次写信,几乎都要叙述从某年起、从朱君毅处读到她的信便渐萌幻想,这使她无法忍受,断然拒绝吴宓的追求。可是吴宓丝毫不受影响,旷日持久地痴心追求毛彦文,甚至让天下人都要知道。

“吴宓苦恋毛彦文,三洲人士共知闻”,正是吴宓自己写的诗句。他很真诚地将自己的感情公诸于世。

然而,令人不解的是,当毛彦文最终松口时,吴宓却又止步了,这件事令毛彦文很受打击。1935年,已经33岁的毛彦文与66岁的熊希龄在上海结婚。吴宓得知消息后深为伤感,好多天都不露面。

对于吴宓复杂而矛盾的感情世界,世人始终充满好奇,却又捉摸不透。

也许,毛彦文最能解开其中的谜团。20世纪70年代,居住于台湾的毛彦文在《往事》一书中这样说:“吴脑中似乎有一幻想的女子,这个女子要像他一样中英文俱佳,又要有很深的文学造诣,能与他唱和诗词,还要善于词令,能在他的朋友、同事间周旋,能在他们当中谈古论今,这些都不是陈女士所专长,所以他们的婚姻终于破裂。”

又说:“上文曾提及吴心目中有一不可捉摸的理想女子,不幸他离婚后将这种理想错放在海伦身上,想系他往时看过太多海伦少时与朱君毅的信,以致发生憧憬。其实吴并不了解海伦,他们二人性格完全不同。海伦平凡而有个性,对于中英文一无根基,且尝过失恋苦果,对于男人失去信心,纵令吴与海伦勉强结合,也许不会幸福,说不定再闹仳离。”

无可替代的人格魅力

1949年新中国成立前夕,吴宓婉拒了赴美国讲学的机会,辞去了台湾方面对他的聘请,也放弃了到香港东亚书院任教的机会,最终选择留在重庆,此后长期在西南师范学院任教。无论形势如何变化,他对祖国始终充满信心,并坚守自己的文化观,认为“中国即使亡于日本或任何国家,都不足忧,二三百年后中华民族一定可以恢复独立,驱除异族的统治,但若中国文化灭亡或损失了,那真是万劫不复,不管这灭亡或损失是外国人或中国人所造成的”。

吴宓在汤用彤来函上所写的复信

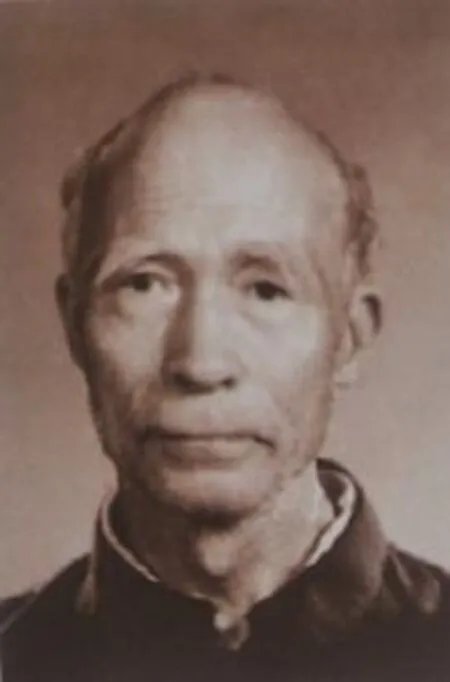

晚年吴宓

1956年,吴宓将珍藏多年的数百册中外文珍贵图书从北京运到重庆,全部捐赠给西南师范学院图书馆。当全国高校进行工资普调与教师定级时,吴宓被评定为一级教授,但吴宓坚辞只要三级,最后学院将他定为二级教授。他向来十分俭朴,将工资中的大部分长期用于资助亲朋及困难学生。

1953年,59岁的吴宓与重庆大学法律系毕业生邹兰芳再次结婚,没想到邹兰芳重病缠身,结婚三年后就去世了,她的一家人由吴宓长期供养。吴宓虽与第一位妻子陈心一离了婚,但离婚后,吴宓每发工资,第一件事就是把工资的一部分拿到陈心一处,见了陈心一也不说话,把钱一给,头一扭,就走了。这样的情况一直持续到晚年。

吴宓对中国传统文化有着最强烈的信仰。1969年,当吴宓被造反派批斗并几乎丧命时,他仍在交待中表明:“我的罪行的实质,是认为中国文化是极有价值,应当保存,且发扬光大——在任何政治统治与社会制度之下,都能尽量多地保存。”1974年,吴宓又成为当时全国公开反对“批孔”的三教授之一,他坚持认为:“没有孔子,中国还在混沌之中。”

这就是真实的吴宓。有人甚至觉得吴宓被批斗,是他自己争来的。他的学生季羡林曾说:“在十年浩劫中,他当然不会幸免。我对此丝毫也不感到奇怪。以他那种奇特的特立独行的性格,他决不会投机说谎,决不会媚俗取巧,受到折磨,倒是合乎规律的。”

也正因此,吴宓向世人展现了无可替代的人格魅力。

“我是吴宓教授,给我开灯!”

1977年1月,吴宓被胞妹吴须曼接回陕西泾阳原籍照顾。这年冬天,中断了10年的高考制度得以恢复,中国重新迎来了尊重知识、尊重人才的春天,成千上万的学子重新拿起书本,投入到求学大军中。

83岁高龄的吴宓,每天仍颤颤巍巍地在本子上写字,他记了一辈子日记,一只眼睛已经看不见了,但仍然坚持摸索着写一点,并诵读几句外文。妹妹与他闲聊,说有的学校还没有开英语课。他着急地问:“为什么?”妹妹回答:“因为没有外语老师。”他马上提高了嗓门,说:“他们为什么不来请我?我还可以讲课……”

1978年1月14日,吴宓被送到当地驻军513医院。此时,他已双目失明,生命即将走到尽头。他神志昏迷,无法写字,但仍记得自己是一位老师,所以在黑暗中,他还不停地低声呼喊:“我是吴宓教授,给我开灯!……我是吴宓教授,给我开灯!……”

1978年1月17日凌晨3时,吴宓病逝,终年84岁。

责任编辑/胡仰曦