抗疲劳功能食品检测评价研究进展及新思路

2016-03-18刘源源刘军邹宇晓廖森泰秦小明广东海洋大学食品科技学院广东湛江54088广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所广东省农产品加工公共实验室广东广州5060

刘源源,刘军,邹宇晓,廖森泰,秦小明(.广东海洋大学食品科技学院,广东湛江54088;.广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所广东省农产品加工公共实验室,广东广州5060)

抗疲劳功能食品检测评价研究进展及新思路

刘源源1,2,刘军2,邹宇晓2,廖森泰2,秦小明1

(1.广东海洋大学食品科技学院,广东湛江524088;2.广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所广东省农产品加工公共实验室,广东广州510610)

摘要:疲劳是指机体不能持续特定水平的机能或器官不能维持预定运动强度的生理状态。概述现有抗疲劳活性研究的检测评价手段,阐述疲劳与抗疲劳的产生机制,并希望从细胞能量代谢的角度来建立疲劳细胞模型,确立快速筛选抗疲劳组分的方法,为抗疲劳功能食品研发提供新思路。

关键词:抗疲劳;检测;评价;细胞代谢模型;新思路

步入21世纪,快节奏的生活使高压状态的人群倍感疲劳,易出现体力不支、工作效率降低的情况,疲劳也成为保健食品和运动医学领域所关注的话题。目前我们对疲劳的理解已经从单纯的躯体疲劳扩展到精神和认知的功能失调。疲劳作为一种非特异的症状不仅存在于许多疾病中,而且作为一个独立症状存在于普通人群中。在疲劳的状态下,人们的免疫力削弱更易罹患各种感染性疾病,因此,缓解疲劳实现高质量的生活是亟待解决的难题。

现有的抗疲劳功能保健食品的检验和评价通过体内体外相结合的方式来评价,但依靠动物实验,经过体内消化代谢,真正功效因子却无法定性,而体外实验主要依据抗氧化作为判断抗疲劳效果的依据。这些措施不能确定抗疲劳活性成分的结构和物质基础,不能实现活性成分和抗疲劳构效关系的对应,对抗疲劳的作用机理也是模糊的。随着细胞分子生物学和生物化学的研究深入,运用疲劳细胞模型快速高效地对抗疲劳保健食品进行检验和评价,有望为抗疲劳功能食品标准化检验评价体系提供参考和思路。

1疲劳与抗疲劳

1982年第五届国际运动生化会议统一了疲劳的概念:机体生理过程不能持续其机能在一特定水平或各器官不能维持预定的运动强度[1]。针对疲劳产生的机制不同,衍生出5个机理性学说,包括能源物质耗竭学说、代谢产物堆积学说、内环境平衡失调学说、自由基影响理论和保护性抑制学说[2],但至今由于疲劳产生的复杂性尚无定论。机体超负荷工作和运动时,人体会出现机能下降和体力不支的症状,并伴有生理指标的变化,而骨骼肌细胞则会出现超微结构改变,内环境代谢紊乱,影响着骨骼肌正常代谢和生物氧化过程。

抗疲劳是延缓疲劳产生和(或)加速疲劳消除的总称[3]。现有的体外实验多根据体外抗氧化清除自由基来实现抗疲劳,疲劳是一个复杂的生理状态,因此这种解释也存在一定片面性。总之,抗疲劳的研究已从常规生化指标逐步深入分子生物学层面,依据现有生物化学建立疲劳细胞模型不仅可根据相应指标变化实现对抗疲劳功能食品效果的评价,而且对抗疲劳的作用机理也有深入了解。

2现有抗疲劳检验评价手段

抗疲劳活性的检验评价一般借助动物实验完成,通过运动试验建立动物疲劳模型,进而开展相应生理生化指标测定。《保健食品检验与评价技术规范》(2003版)[4]中明确规定:负重游泳实验结果为阳性,且血乳酸、血清尿素、肝糖原/肌糖原3项生化指标中任两项指标阳性,可判定该受试样品具有缓解体力疲劳功能的作用。经过长期大量的运动实验,现在对疲劳的机制机理和生化指标已经有更全面的认识,更多的耐力运动试验方式和生化指标也可以纳入抗疲劳的参考和评判。

2.1耐力运动实验

抗疲劳评估多以动物实验为主,运动性疲劳动物模型已经成为运动性疲劳深入研究的重要途径,所以标准化、理想的运动性疲劳模型无疑是实施有损伤情况下疲劳研究的首要环节[5]。运动耐力的提高是抗疲劳能力加强最直接的表现,而缺氧对机体是一种劣性刺激[4],影响机体的氧化供能导致疲劳,耐缺氧能力反应了机体抗疲劳的能力[6],很多实验针对运动耐力和耐缺氧作为动物抗疲劳实验的评判标准展开。现有的运动耐力试验可以测量体重,采用运动耐力实验有跑台试验[7]和小鼠负重游泳实验[8],爬杆试验[9]、Morris水迷宫试验、鼠尾悬挂试验[10]和旋转棒试验[11]也被广泛采用,此外还有肌肉刺激实验[12-13]等等。

2.2生化指标

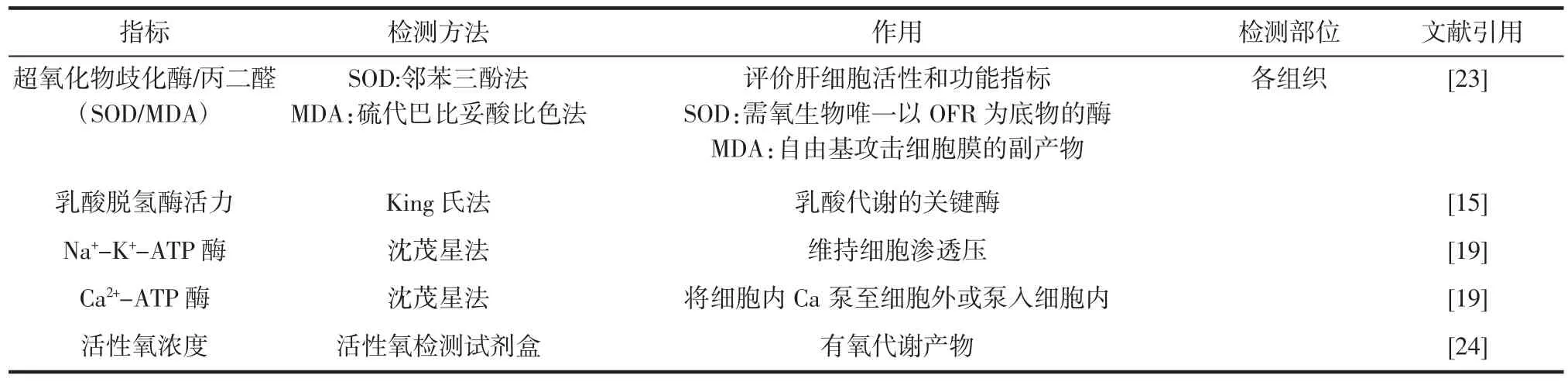

抗疲劳试验需要结合动物耐力试验,对生化指标进行检测评估。虽然实验表明运动疲劳会导致多种组织器官发生变化,但运动负荷的大小并不都是与机体的生化改变相一致,因此并非所有因运动而变化的生化指标都适合用来作为疲劳或抗疲劳作用的评判指标。表1列出已有报道的比较认同的生化指标。

表1抗疲劳评价生化指标及来源Table 1 Biochemical indicators and sources of anti fatigue evaluation

续表1抗疲劳评价生化指标及来源Continue table 1 Biochemical indicators and sources of anti fatigue evaluation

可以看出,前人围绕抗疲劳的产生机理学说做了大量探索性实验,筛选出的生化评价指标涉及动物多个组织部位。能量物质耗竭学说阐述了疲劳的产生源于血糖糖原等能量物质的减少,抗疲劳作用将有利于肌肉组织能源恢复,通过检测血糖糖原等指标变化,揭示其是否具有抗疲劳功效;内环境平衡失调因体内pH变化,激素异常,细胞代谢调节酶类水平发生变化,而出现代谢紊乱,睾酮皮质醇等激素含量上升,Na+-K+-ATP等转运酶转运速度也随表达增强而加快;人体运动时呼吸作用增强,会堆积大量代谢产物,血液组织中乳酸尿素氮等含量会大幅上升,组织蛋白会有所下降;体内自由基会影响细胞正常代谢,自由基理论包括自由基物质、抗氧化物质和自由基应激产物,清除自由基增强抗氧化能力对细胞正常代谢起重要作用,运动中自由基产生则会使活性氧增高,抗氧化物质GSH和SOD/MDA值降低,自由基刺激IL-6升高。长时间的运动,神经冲动和兴奋递质不断刺激大脑皮层,为避免机体内环境的恶化和能源物质的耗竭而出现大脑的保护性抑制,NO对神经有抑制作用,根据该指标可反映大脑疲劳程度。总之,疲劳是十分复杂的生理病理现象,需要从多个层面多种途径进行解释。

3抗疲劳检测评价新思路

现有抗疲劳功能食品的研究多集中于抗氧化-抗疲劳结合、中药补虚等途径,抗氧化食物已被大众广泛接受,而中药抗疲劳没有明确的理论解释和具体说法,而能量的缺乏也是导致运动疲劳的关键因素。徐晓阳[25]等通过电刺激骨骼肌细胞C2C12对细胞糖代谢进行研究,肌糖原消耗随刺激时间延长而增加,为保证细胞糖代谢的需要,其膜对胞外糖转运的能力会随收缩时间延长而增强,骨骼肌细胞内糖原合成酶的量则随肌糖原储量下降而增加,从而说明了疲劳与细胞能量代谢的关系密不可分。

另外,现有抗疲劳保健食品的评价均是以粗提物灌胃动物实验为基础展开的,其实验周期长,耗资大,操作繁琐,且不能明确活性成分的物质基础,而细胞培养技术具有操作简便、周期短、成本低等优点[26]。在研究很多疾病时,研究人员通过模拟人体内环境的建立许多细胞模型,如单层细胞模型[27]等,我们可以运用细胞代谢通路建立疲劳细胞模型,采用细胞与活性组分共孵育的方式,根据特征生化指标的变化对抗疲劳功能性成分进行筛选,这将有望成为一种新型的快速筛选抗疲劳保健食品功效因子的研究方式。

下面介绍几种和人体疲劳相关的细胞代谢通路,希望通过监测分析细胞疲劳后的相关调控因子的表达,为疲劳细胞模型的建立奠定基础。

3.1 AMPK信号通路

AMPK(腺苷酸活化蛋白激酶)是人体细胞的能量传感器,也是细胞和全身能量平衡的调节器,AMPK受到激活的CaMKK和AMP/ATP增加影响而发生磷酸化变构激活[28]。在脂质代谢中,AMPK磷酸化ACC1/2和线粒体酰基转移酶,调节CoA促进脂肪β化;AMPK激活MCD,降低丙二酰辅酶A的水平来抑制脂肪合成底物供应,且减少CPT1抑制增加脂质氧化。而对糖代谢的调节,肝脏中AMPK诱导GLUT4(葡萄糖转运体4)向胞膜移动,还可以通过磷酸化转录来调控GLUT4的表达,增加的磷酸化AMPK活化GSK-3β,从而降低在肌酐(CRE)转录活性和PEPCK-C基因的表达,减少糖异生[29]。

当运动疲劳导致体能下降时,AMPK则促进骨骼肌葡萄糖的摄取和氧化、抑制肌糖原合成和分解,因此其在运动疲劳的能量供应研究中具有重要意义。葡萄糖转运体是膜蛋白主要转运促进者[30],骨骼肌细胞中的GLUT4对运动能量供应起关键作用[31],有利于能源物质的恢复。骨骼肌中由NOS催化的NO则可增加局部激活cGMP(可溶性鸟苷酸环化酶),从而促进GLUT4对葡萄糖摄取[32]。GSK-3β是直接调节的糖原合成酶的关键酶,是运动能量供应障碍的关键调控因子,细胞能源物质的提高对缓解疲劳其关键作用。因此运动后机体能源供应的调控因子GLUT4、NOS和GSK-3β 3个指标对疲劳的研究具有重要的指导意义,监控和分析其变化趋势可从AMPK通路上进一步解释疲劳与抗疲劳机制,为抗疲劳活性组分的筛选提供新思路。

3.2 PI3K/PKB/mTOR信号通路

PI3K/PKB/mTOR(磷脂酰肌醇3-激酶/蛋白激酶B/哺乳动物雷帕霉素革巴蛋白)信号通路具有促进蛋白质合成的作用,骨骼肌mTOR是PI3K/PKB信号途径和AMPK途径及氨基酸等营养物质共同的传导信号,在表达水平上也不是线性关系,该信号通路受到生长因子与胰岛素、营养因子、低能和缺氧等条件调控,其中低氧和运动均能促进PI3K和PKB的表达,mTOR信号转导通路主要通过对下游信号蛋白p70s6k产生效应的,低氧抑制mTOR的表达而运动促进其表达[33-35]。

低能缺氧是耐力运动实验的测控条件,也是抗疲劳实验评估的重要手段。运动疲劳时mTOR对蛋白修复出现异常,提高其表达对蛋白质合成的过程的稳态调节和营养平衡起关键作用[36]。同时介导Akt/mTOR途径的IGF-1(促生长因子)是骨骼肌Akt和mTOR信号之间正反馈介质[37],IGF-1含量也可作为疲劳与抗疲劳作用的表征因子。因此该通路是对耐缺氧运动疲劳理论最好的阐释,而骨骼肌响应信号mTOR和IGF-1的表达则反应了疲劳的程度和抗疲劳作用的效果。

3.3 PGC-1α通路

运动性过氧化物酶体增殖物受体γ共激活因子1α(PGC-1α)对维持糖异生蛋白,抗氧化酶的调节和线粒体生物合成起重要作用。通过PGC-1α过表达,线粒体中代谢因子和抗氧化酶含量增高,相关基因敲除则相反,表明骨骼肌中PGC-1α对能量利用和氧化能力提高有显著作用[38]。当肌肉收缩时,钙离子使Ca2+/依赖蛋白激酶钙调蛋白(CaMKIV)和磷酸酶等激活表达,增加cAMP响应相关的转录目标CaMKIV和肌肉增强因子2(MEF2);同时PGC-1α表达可调节MAPK家族的关键酶丝裂原活化蛋白激酶p38 MAPK[39-40],运动激活的p38MAPK可激活肌肉细胞GLUT4,提高葡萄糖的转运摄取和利用[41],并调节骨骼肌呼吸酶的合成[39]。

运动能提高PGC-1α的表达,而运动疲劳时PGC-1α的表达会出现紊乱,提高其过表达来有效维持人体体能和代谢产物稳态有重要作用。长时间运动会使葡萄糖转运紊乱,呼吸酶代谢异常,提高p38MAPK含量则会提升能源物质摄取,对维持正常呼吸代谢有帮助。体内糖原含量是运动强度和持久力的标志,调节氧化能力可清除体内代谢产物,均有助于抗疲劳作用。因此PGC-1α和p38MAPK的表达均可以作为评价抗疲劳的重要参数。

以上3大信号通路与疲劳和抗疲劳有着众多联系,同时也是相互联系贯通的[42]。根据细胞模型建立的原则和规范[43],对骨骼肌细胞进行适当处理,构建骨骼肌疲劳细胞模型,通过细胞通路筛选出评价细胞疲劳的特征指标,从而对抗疲劳物质进行快速筛选,这对抗疲劳功能食品的研发具有重要意义。

4 展望

随着科学的发展,抗疲劳可运用基因蛋白组学理论对机体、器官或细胞中蛋白进行鉴定、定量、结构分析及功能的研究,找出相应的检测评价方式和手段,这对明确抗疲劳保健食品的功效成分具有重要意义:首先,通过相应医学理论作支撑和指导,帮助我们清晰认识疲劳的病理机制;其次,细胞模型可模拟人体内环境,提供疲劳解决的新途径、新思路;再者,以快速高效的检验评价手段为平台,将进一步明确抗疲劳食品功能成分的构效关系和量效关系,为开发保健食品和新药提供新思路,也为建立更完善的抗疲劳功能食品标准化检验评价体系提供理论参考。

参考文献:

[1]余谦,李明富,宋开源,等.中医药抗体力性疲劳的整体思辨与应用前景[J].中国运动医学杂志,2001,20(1):3-4

[2]刘庆山,姜慧,樊云彩,等.躯体性疲劳机制研究的进展与思考[J].南京体育学院学报(自然科学版),2003,2(1):11-16

[3]徐峰,陈星,韩璐璐,等.对红景天抗疲劳作用机理的探究[J].食品科学,2004, 25(10):366-370

[4]中华人民共和国卫生部.保健食品检验与评价技术规范:2003版[M].北京:中国卫生监督出版社,2003:87-93

[5]武露凌,刘钢.关于运动性疲劳动物模型建立的综述[J].体育与科学,2007,28(3):73-76

[6]秦晓健,马挺军,贾昌喜,等.大豆卵磷脂抗疲劳活性研究[J].中国农学通报,2010,26(12):48-50

[7] Xu C, Lv J L, Y Martin L, et al. Effects of oat β-glucan on endurance exercise and its anti-fatigue properties in trained rats[J]. Carbohydrates Polymers, 2013,92(2): 1159-1165

[8] Wang J, Li S S, Fan Y Y, et al. Anti-fatigue activity of the watersoluble polysaccharides isolated from Panaxginseng C. A. Meyer[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2010, 130(2): 421-423

[9]抗疲劳作用检验方法[J].中国食品卫生杂志,1999, 11(3): 69-73

[10]张颖捷,杜万红.国内外抗疲劳研究进展[J].实用预防医学,2012, 19(7):1112-1116

[11] Ding J F, Li Y Y, Xu J J, et al. Study on effect of jellyfish collagen hydrolysate on anti-fatigue and anti-oxidation[J]. Food Hydrocolloids, 2011, 25(5): 1350-1353

[12]张希.神经肌肉电刺激诱发的双相运动疲劳信息检测与处理技术研究[D].天津:天津大学, 2010:15-25

[13]张良,寇正涌.浅谈骨骼肌细胞的疲劳机制[J].松辽学刊(自然科学版), 1999(1):82-84

[14]王启荣,方子龙,郑义,等.补充八子补肾胶囊对男子足球运动员赛前准备期和比赛期血液生化指标和运动能力的影响[J].中国运动医学杂志,2012,31(12):1054-1058

[15]迟琳,齐桂年,陈盛相,等.茶叶抗疲劳作用的研究进展[J].福建茶业,2011(6):16-18

[16]王海涛,刘玉倩,赵焕彬,等.运动对骨骼肌线粒体去乙酰化酶3 (SIRT-3)的影响[J].体育科学,2011,31(1):85-88

[17]朱履刚.脉冲电流经皮刺激运动疲劳大鼠肝区抗疲劳作用及其机制的实验研究[D].西安:第四军医大学,2009:25-33

[18]张明军.运动对RBP4诱导的胰岛素抵抗鼠肝脏PTP1B、PEPCK表达的影响[J].天津体育学院学报,2013,28(2):176-179

[19]柳丽,黎霞,张丽,等.雪灵芝抗大鼠运动性疲劳的研究[J].四川师范大学(自然科学版),2009,32(2):246-248

[20] Lin Y, Liu H L, Fang J, et al. Anti-fatigue and vasoprotective effects of quercetin-3-O-gentiobiose on oxidative stress and vascular endothelial dysfunction induced by endurance swimming in rats [J]. Food and Chemical Toxicology, 2014, 68, 290-296

[21]池爱平,熊正英.服用不同剂量姜黄素对大鼠血清酶及肝、心肌组织运动损伤的影响[J].食品科学,2005,26(8):364-366

[22]张惠,刘春然,王玲,等.口服高氧液对急性运动性疲劳的防治作用及可能机制的初步探讨[J].解放军医学杂志,2005,30(6):488-489

[23]王长青,刘丽萍,李雷,等.游泳训练后大鼠骨骼肌细胞自由基代谢、线粒体膜电位变化与细胞凋亡的关系[J].中国运动医学杂志,2002,21(3):256-260

[24]邱国荣,徐晓阳,谢敏豪,等.收缩引起骨骼肌细胞活性氧、IL-6含量及其基因表达的变化[J].体育科学,2009,29(11):54-58

[25]徐晓阳,闫旭杰,周周,等.不同时间电刺激对C2C12细胞糖代谢的影响研究[J].华南师范大学学报(自然科学版), 2013, 45(6): 155-160

[26]陈国光.高糖细胞模型的建立与中药降糖作用及其机理初步研究[D].北京:北京中医药大学,2007:9-16

[27]杨芳,金永国,蔡朝霞,等. Caco-2细胞体外吸收模型的建立、评价及其在营养素吸收研究中的应用[C].第九届中国蛋白科技大会论文集, 2010:38-46

[28] Blerina K, Marco B, Guy A R, et al. Expanding role of AMPK[J]. TRENDS in Endocrinology and Metabolism, 2006, 17(5): 205-215

[29] Zhang B B, Zhou G C, Li C, et al. AMPK: An Emerging Drug Target for Diabetes and the Metabolic Syndrome[J].Cell Metabolism, 2009, 3(12): 407-416

[30] Mike M, Bernard T. The SLC2 (GLUT) family of membrane transporters[J]. Molecular Aspects of Medicine, 2013(34): 121-138

[31] Huang S H, Michael P C. The GLUT4 Glucose Transporter[J]. Cell Metabolism, 2007,3(6): 237-252

[32]徐飞.运动时骨骼肌内一氧化氮信号传递途径及一氧化氮对骨骼肌摄取葡萄糖的调节作用[J].首都体育学院学报, 2008, 20(3): 48-51, 58

[33]姜洋.不同运动对骨骼肌mTOR信号传导通路影响的研究进展[J].运动人体科学,2007,27(2):13-15

[34]黄森,刘建红,周志宏,等.高住低练对大鼠骨骼肌P13K/PKB/ mTOR信号通路基因表达的影响[J].中国运动医学杂志,2013, 32(2): 137-141

[35]贺道远.低氧和运动对骨骼肌PKB/mTOR信号通路的影响[D].北京:北京体育大学, 2007

[36] E A Dunlop, A R Tee. mTOR and autophagy: A dynamic relationship governed by nutrients and energy[J]. Seminars in Cell & Developmental Biology, 2014, 36:121-129

[37] Fernando L, Ml'riam R G, Richard H M, et al. Positive feedback in the Akt/mTOR pathway and its implications for growth signal progression in skeletal muscle cells: An analytical study[J]. Journal of Theoretical Biology, 2012, 301: 15-27

[38] Mun C C, Zolt A. The many roles of PGC-1α in muscle-recent developments[J]. Metabolism,2014,63(4): 441-451

[39] Shin-ichi I, Takako K, Shukoh H, et al. Acute exercise induces biphasic increase in respiratory mRNA in skeletal muscle[J]. BBRC, 2008, 368(2): 323-328

[40] Kang C H, Ji L L. Role of PGC-lα in muscle function and aging[J]. Journal of sport and Health Science,2013,2: 81-86

[41]唐苏娜,刘瑞峰,李世想,等.运动与骨骼肌细胞信号转导系统MAPKs的研究进展[J].武汉大学学报(医学版), 2009, 30(2): 277-280

[42] Antero S, Kai k. AMP-acticated protein kinase (AMPK) controls the aging process via an integrated signaling network[J]. Ageing Research Reviews, 2012, 11: 230-240

[43]沈阳军区总医院医学实验科.细胞模型建立的指导原则和标准操作规范第一版[Z].2012

Research Progress and New Methods of Detection and Evaluation in Anti-fatigue Functional Food

LIU Yuan-yuan1,2,LIU Jun2,ZOU Yu-xiao2,LIAO Sen-tai2,QIN Xiao-ming1

(1. College of Food Science and Technology,Guangdong Ocean University,Zhanjiang 524088,Guangdong,China;2. Guangdong Key Laboratory of Agricultural Product Processing,Sericulture and Agro-food Processing Research Institute,Guangdong Academy of Agricultural Sciences,Guangzhou 510610,Guangdong,China)

Abstract:Fatigue refers to a physiological state which body cannot function for a certain level or organs cannot maintain a predetermined exercise intensity. The article overviews the existing evaluation means of detecting anti-fatigue activity and elaborates the generation mechanism of fatigue and anti-fatigue,and then proposes to establish fatigue cell model based on the view of energy metabolism,establishing rapid detection method of antifatigue ingredients,the aim of which provides new methods for the development of anti-fatigue functional food in the future.

Key words:anti-fatigue;detection;evaluation;cellular metabolic pathways;new methods

收稿日期:2014-09-30

DOI:10.3969/j.issn.1005-6521.2016.02.052

作者简介:刘源源(1988—),男(汉),硕士生,研究方向:食品科学。

基金项目:公益性行业(农业)科研专项(201403064);现代农业产业技术体系专项(CARS-22);广东省农业科学院院长基金项目(201433)