欧阳询与唐代初年楷书典范形态的确立

2016-03-17李祥俊

李 祥 俊

(北京师范大学 a. 哲学学院;b. 价值与文化研究中心,北京 100875)

欧阳询与唐代初年楷书典范形态的确立

李 祥 俊a,b

(北京师范大学a. 哲学学院;b. 价值与文化研究中心,北京100875)

摘要:南北朝后期、隋及唐代初年,重视法度、融合南北创立新体楷书的典范形态成为书法发展主导趋势,欧阳询是其杰出代表.欧阳询诸体兼善而以楷书成就最高,他以南朝二王书法为基础,吸收北朝书法在点画书写、单字结构上的成就,创作出以《九成宫醴泉铭》等为代表的楷书典范作品,使新体楷书达到完全成熟的形态.与欧阳询大致同时还有虞世南、褚遂良等楷书名家,共同确立了唐代初年楷书的典范形态,在中国书法史上产生了巨大而深远的影响.

关键词:欧阳询;唐代初年;楷书;典范形态

从西晋灭亡到隋代统一南北,在分裂了270余年之后,中国实现了新的统一,虽然隋王朝由于内外矛盾及历史的惯性,在短暂统一之后又分崩离析,但随后兴起的唐王朝,却使中国传统社会在政治、军事、经济、文化等各个领域都达到了一个鼎盛时代.唐代初年的书法尤其是新体楷书延续着南北朝至隋代的传统,同时进一步走向融合创新,涌现出以欧阳询为杰出代表的一批楷书名家,确立了新体楷书的典范形态,对其后包括楷书在内的各体书法的发展产生了巨大而深远的影响.

1 欧阳询与隋唐之际融合南北的书法风尚

欧阳询(557—641年),字信本,潭州临湘(今湖南长沙)人,唐代初年楷书典范形态的主要奠基人.欧阳询出身于南朝陈时以武功显名的豪门,他的祖父欧阳頠平定岭南各州,任广州刺史,坐镇广州成为实际的南方王.欧阳頠死后其子欧阳纥继任,权势膨胀,遭到陈王朝疑忌,遂征调其来朝廷任职,欧阳纥因担心失势遭不测而举兵反叛,失败后全家被杀,只有欧阳询因年幼被陈朝权臣江总庇护而得以幸免.欧阳询年轻时因家庭牵连而落难,隋灭陈后,他的处境得到缓和,并和同在隋朝任职的唐高祖李渊交好,到了唐王朝建立后,一度因李渊的关系而受到重用,但不久李世民发动玄武门政变,李渊退位,欧阳询因属于李渊及其长子李建成的集团,在政治上遭遇冷落.欧阳询以书法名世,但在文献整理上也有贡献,他主持编写的《艺文类聚》一书被后世誉为古代文献资料的宝库.

欧阳询先后生活于南朝的陈和南北统一后的隋、唐,这一时期的书法发展趋势成为他形成自身独特书法风格的艺术土壤,而南北书法的融合与新体楷书的完善是这个时代书法发展的根本性问题.汉魏之际,楷书逐渐从隶书中演化出来,初期的楷书还带有浓厚的隶书意味,而楷书达到自身的成熟形态有一个过程,这个过程受到铭石书和章程书不同发展路径的影响,尤其是受到南北对峙文化分立的影响,在达到成熟形态的时间和形式上都呈现出复杂的样态.南北朝时期,在南方立国的东晋及其后的宋、齐、梁、陈,较为完整地接受了中原文物,接续章程书传统,较早实现了新体楷书的成熟,其典型代表是王羲之、王献之父子的小楷书.与东晋等南朝对立的北朝,在书法上更多地保留了汉魏古风,北朝石刻书法接续铭石书传统,经历了两百余年的发展,才将新体楷书推进到了较为成熟的形态,其典型代表是北魏迁都洛阳时期的魏碑书法.南北书法在分立中也始终存在着相互融合的趋势,这一趋势随着隋、唐统一王朝的建立而更加明显,形成了融合南北的书法风尚.

隋、唐王朝的建立实现了南北政治的统一,但要真正在经济、社会、文化各方面消弭彼此差异达到真正的大一统,那还需要经历一个艰难的过程.就南北朝后期、隋及唐代初年的书法风格渊源而言,南北之间的分合关系呈现出错综复杂的态势.沙孟海先生曾经将隋朝书法风格归纳为4类:“第一,平正和美一路.从二王出来,以智永、丁道护为代表,下开虞世南、殷令名.第二,峻严方饬一路.从北魏出来,以《董美人》《苏慈》为代表,下开欧阳询父子.第三,浑厚圆劲一路.从北齐《太山金刚经》《文殊经碑》《雋敬碑阴》出来,以《曹植庙碑》《章仇禹生造像》为代表,下开颜真卿.第四,秀朗细挺一路.结法也从北齐出来,由于运笔细挺,另成一种境界,以《龙藏寺》为代表,下开褚遂良、二薛.”[1]224沙孟海先生划分的第一类以传承南朝书法为主,第二、三、四类则以传承北朝书法为主,其中第二类主要属于“斜划紧结”类,第三、四两类则主要属于“平划宽结”类,至于他把隋代书法直接作为唐代楷书典范形态的源头则稍有过简之嫌.

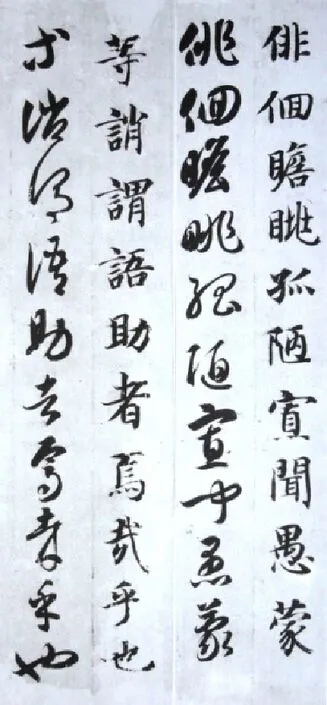

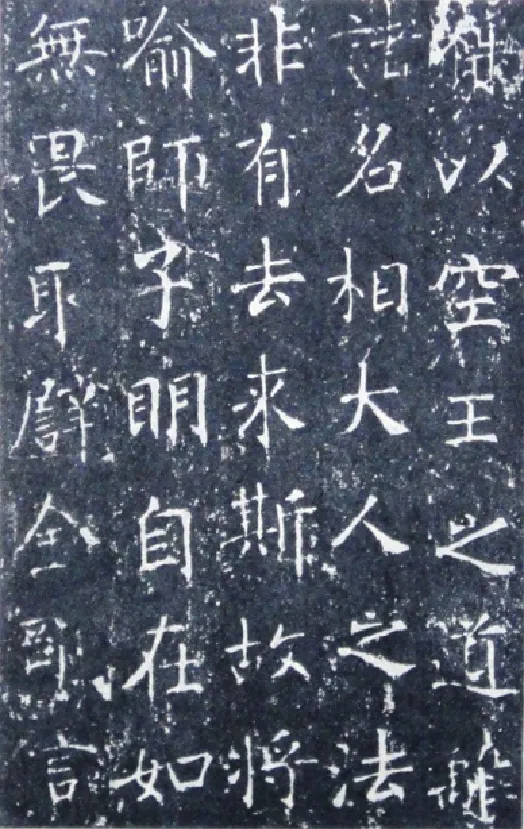

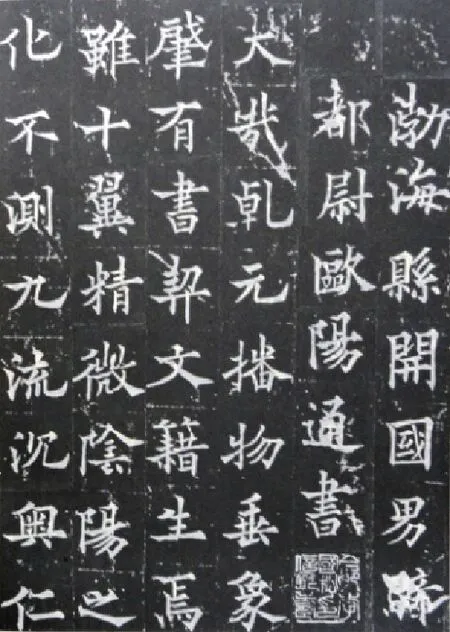

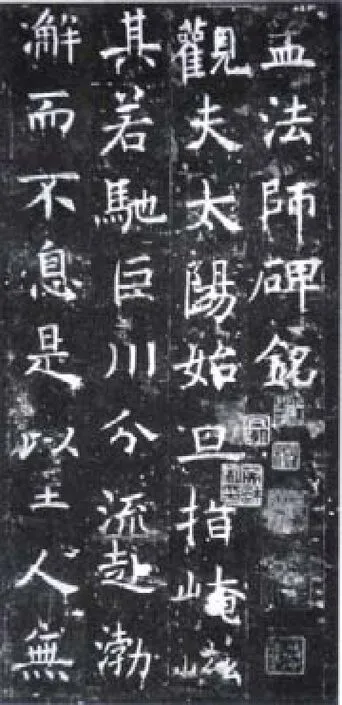

参照沙孟海先生的分类,笔者把隋及唐代初年融合南北的书法风尚划分为三大类,即主要传承南朝书法的一类和主要传承北朝书法的两类.主要传承南朝书法的代表人物为僧智永,他是王羲之的七世孙,在楷书上延续“二王”以来的小楷书传统,传世作品有真草《千字文》(见附图1),侧锋用笔灵动变化,单字结构上“斜划紧结”,点画安排、布白以均匀为主.隋、唐两朝都是以北方统一南方,不仅在政治、军事上如此,在文化上最初也是如此,在隋及唐代初年的书法界,主要传承北朝碑刻书法的占据主流,今天存留下来的作品很多,主要可分为2类:一类是延续北魏迁都洛阳时期的“斜划紧结”的魏碑书法,而又加以南朝书法的点画精雅和结构均匀,代表作有《董美人墓志》(见附图2)、《苏慈墓志》等;另一类是在东、西魏及其后北齐、北周“平划宽结”基础上吸收南朝书法进一步强化楷书的点画、结构特征的,代表作有《龙藏寺碑》等(见附图3).

附图1

附图2

附图3

这一时期作为正体的新体楷书占据主导地位,不仅在书写实践上融合南北逐步完善,同时也出现了关于楷书点画、结构的理论探讨.智永以“永字八法”的形式对楷书八种基本点画的书写方法作了系统阐释,并通过后来的虞世南等人传承不断,“隋僧智永,发其指趣,授于虞秘监世南,自兹传授,遂广彰焉”[2]26.智永的弟子僧智果作有《心成颂》,对楷书单字结构的安排总结出了十六种法则.这些理论探讨都突破了早期书法理论中或总论书法形势、或以种种形象比喻书法家其人其书的局限,直面书法尤其是楷书书写的本质性问题,无论是就理论探讨还是就对书法实践的现实指导来说都具有重要意义,开启了后来“唐人尚法”的重视楷书法度的先河.

欧阳询的书法创作是在陈、隋、唐三代包括书法在内的南北文化大融合的背景下展开的,史书记载其学书经历及对书学的痴迷:“询初仿王羲之书,后险劲过之,因自名其体.尺牍所传,人以为法.……尝行见索靖所书碑,观之,去数步复返,及疲,乃布坐,至宿其傍,三日乃得去.其所嗜类此.”[3]5645-5646王羲之是南朝书法的宗祖,而索靖则是北朝书法的宗祖,欧阳询从王羲之入手,又倾心索靖,书法以险劲胜,从这里可以看出他由南入北、融合南北的书法旨趣.相关史料还记载,欧阳询曾向北朝书法名家刘岷学习.现代研究者总结其融合南北的书法渊源时说:“欧阳询书出大令,后参入章草笔意,敛入规矩,且改用北朝结法,以合时尚,终于传六代之精华,启三唐之奇峻,为杨隋一代名品.入唐则炉火纯青,更趋精善.”[4]9欧阳询不仅在实践上顺应当时融合南北的书法风尚,同时在理论的探讨上也接续前代传统有新的发展,传为欧阳询所作的《八法诀》,在智永“永字八法”的基础上对楷书点画的书写方法作了更加细致的描述;传为欧阳询所作的《三十六法》,在智果《心成颂》的基础上对楷书尤其是大字楷书的单字结构方法作了更加全面、细致的分析.《八法诀》和《三十六法》可能有后人附会增益的成分,但它还是可以看作隋唐之际对楷书创作实践的理论总结,对后世的影响也很大.

2 欧阳询的楷书代表作品与楷书典范形态的确立

附图4

附图5

附图6

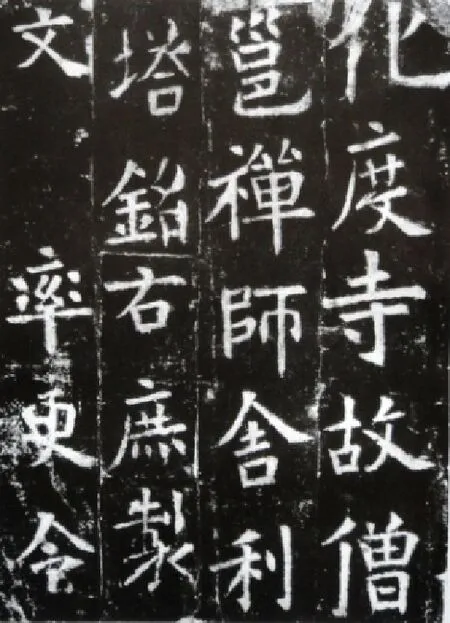

欧阳询是南北朝后期、隋及唐代初年南北书法融合的杰出代表,史传记载他的书法诸体兼善,但从流传的作品来看,主要是隶书、行书、楷书三体.欧阳询传世的隶书作品《宗圣观记》《房彦谦碑》等,延续着魏晋南北朝以来隶、楷错变的风尚,有浓厚的楷书气息,与汉隶的博大雄浑格调大不相同.欧阳询传世的行书作品有《张翰思鲈帖》《卜商帖》《仲尼梦奠帖》等,在用笔和结构上都和他的楷书相应,用笔严谨但缺少速度变化,笔画之间的连接也嫌太硬.欧阳询真正令后世钦仰的是其楷书,既吸收南方书法笔法的流利和结构的整齐平稳,又吸收北方书法笔法的峻利和结构的纵横穿插,达到了当时的最高水平,传世的代表作品有《化度寺邕禅师舍利塔铭》《九成宫醴泉铭》《虞恭公碑》《皇甫诞碑》等,其中又以《化度寺邕禅师舍利塔铭》和《九成宫醴泉铭》最为著名.

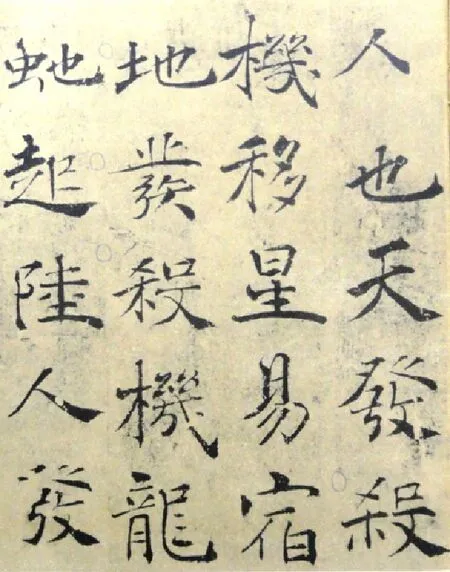

《化度寺邕禅师舍利塔铭》是小楷书,刻于唐太宗贞观五年(631年),书风严整遒劲、高古浑穆,前人对其评价很高,有誉其为欧阳询楷书第一名品的,传世拓本中著名的有吴湖帆收藏的宋拓四欧堂本(见附图4).近代敦煌藏经洞发现后,其中有《化度寺邕禅师舍利塔铭》的拓本残片,和传世拓本比较起来,线条显得平直少浑穆之气,结构也有不如传世本合理的地方(见附图5).敦煌藏经洞封存于北宋真宗景德三年(1006年),所以敦煌本《化度寺邕禅师舍利塔铭》只能在此之前,近代罗振玉等人因此定其为唐代拓本,但由于敦煌本书法上不合现代人所接受的欧阳询楷书的传统风貌,所以,一些研究者怀疑其可靠性,现代著名碑刻学者王壮弘即认为“敦煌本系翻刻无疑”[5]23.不过,把敦煌本《化度寺邕禅师舍利塔铭》与隋代碑刻《董美人墓志》《苏慈墓志》等比较,相互之间很相似,而欧阳询的楷书正是承隋代南北书法融合的潮流而兴,这倒是可以证明敦煌本《化度寺邕禅师舍利塔铭》的可靠性.我们已经认同了那种严谨浑穆的传世本的欧阳询楷书风貌,那实际上是经过后世书法家、刻帖工人等在原作基础上共同创作、共同选择的结果,而敦煌本《化度寺邕禅师舍利塔铭》的出现与它所带来的相对更接近的历史真实反而让人难以接受.《九成宫醴泉铭》是大字楷书,刻于唐太宗贞观六年(632年).九成宫是唐初在隋代仁寿宫基础上改造修建的大型皇家宫殿,《九成宫醴泉铭》记述的是唐太宗李世民在九成宫发现地下水泉之事,由名臣魏徵撰文,欧阳询书丹,所以又被称为“三绝”碑.《九成宫醴泉铭》是欧阳询奉旨书写,是他的经意之作,点画如金刀切玉,干净利落,结构在平正中求险绝,精到稳妥之至(见附图6).《九成宫醴泉铭》在欧阳询楷书传世各帖中字体相对较大,方便学习临摹,对后世楷书的发展影响极大.

我们可以从笔法运用、点画形态、单字结构、整体字形态势等方面,对欧阳询的上述楷书代表作品进行分析,总结他在融合南北书法基础上所形成的自身独特而稳定的艺术风格.从笔法运用上看,欧阳询基本上还是承续王羲之以来的倚侧转折用笔,还不像后来的颜真卿、柳公权等更多使用提按顿挫.从点画形态上看,欧阳询对于楷书基本点画的书写非常严谨,线条明利挺拔,在浮鹅钩等点画的写法上还保留有隶书笔意,但总体协调统一.从单字结构上看,欧阳询在融合南北书风的基础上作出了重大突破,以魏碑为代表的北朝楷书在单字结构上往往注重穿插变化而又能做到重心稳定,以均衡为主,而以“二王”为代表的南朝楷书在单字结构上往往注重自然随势,以均匀为主,欧阳询则将这两种风格结合起来,在单字结构上做到均衡而均匀,即既要重心稳定又要笔画间距离、搭配平匀.从整体字形态势上看,欧阳询楷书的结字随字形不同而变化,在平衡中求险劲,且以左收右放、上收下放为特征,总体上呈现出左直右斜、上短下长的直角梯形状,这应该是结合了南北朝以来“斜划紧结”和“平划宽结”两种单字结构态势后的一种自觉选择.

在评价欧阳询楷书的艺术风格和历史地位时,我们还需要特别注意楷书发展中小楷书与大字楷书的差异问题.有的研究者认为楷书在东晋时代即已成熟,笔者认为从小楷书的意义上可以这么说,但真正意义上的大字楷书的成熟却要到欧阳询手上才得以最终实现.以王羲之、王献之为代表的南朝楷书以小楷书为主,从汉魏之际楷书初生时期的章程书系统发展而来,从楷书形态上看已经成熟,但点画书写方法和单字结构都比较简单;而以洛阳时期的魏碑为代表的北朝楷书则以大字为主,从汉魏之际楷书初生时期的铭石书系统发展而来,还残存着些许汉魏隶书的遗意,同时又吸收南朝楷书的长处,在点画书写和单字结构安排上都做出了新的探索.在欧阳询所生活的南北朝后期、隋及唐代初年,大字楷书正面临进一步成熟完善的关键时刻,但大字楷书不仅仅是小楷书的简单放大,字形的拓展相应地会要求笔法、单字结构上的发展、完善,欧阳询以南朝小楷书的成熟形态为基础,充分吸收北朝书法的精华,实现了大字楷书典范形态的确立,元代的袁桷就说:“渤海公以险劲易王体,故碑石照耀四裔,大小皆合宜.右军传世皆小楷,稍广拓非欧不能.”[6]82不理解这一点,我们就很难正确理解北朝碑刻书法在书法发展史尤其是楷书发展史上的重要意义,同时也很难正确理解欧阳询融合南北书风形成唐代初年楷书典范形态的重要意义.可以说,欧阳询《九成宫醴泉铭》等作品的出现标志着唐代初年楷书典范形态的形成,也标志着楷书的完全成熟,对此,启功先生总结说:“直到唐初欧阳询九成宫碑等,才真正得到统一.也可以说真书的体势姿态,到了唐初,才算具足完成.”[7]79

欧阳询的楷书在当时和后世都产生了巨大影响,而第一个学习欧阳询楷书并取得成功的是他的儿子欧阳通.欧阳通幼年丧父,在母亲的教育下追踪父亲的志业,在楷书上也取得了很高的成就,代表作有《道因法师碑》《泉南生墓志》等.我们分析《道因法师碑》(见附图7),可以看出他在用笔上继承其父的简洁明快,结构上整齐而峻拔,但也有一些小的变化,如在横画写法上有较浓重的隶书波挑笔意,应该是把欧阳询书法中本有的因素突出放大所致.欧阳询、欧阳通父子在楷书艺术上均取得了重要成就,被后人分别称为大、小欧阳,在中国书法史尤其是楷书史上留下了一段佳话.

3 欧阳询在唐代初年楷书典范形态确立中的地位

欧阳询顺应时代潮流、融合南北书风,在楷书艺术上达到了新的高度,而他的这种创作是在隋唐统一王朝尤其是大唐盛世的时代背景下产生的.唐王朝建立后,十分重视书法在统一王朝文化建设上的意义,唐太宗李世民亲自为《晋书·王羲之传》撰写传论,延续隋王朝的做法在中央的国子监中设立“书学”,培养专门的书法人才,服务于日常公私文字书写的楷书尤其受到重视,把“楷法遒美”作为官员入仕的考核条件之一,这些对于书法艺术尤其是楷书艺术的发展具有极大的推动作用.唐代初年,与欧阳询大致同时,还涌现出了虞世南、褚遂良等一批楷书名家,共同推动了唐代初年楷书典范形态的确立.

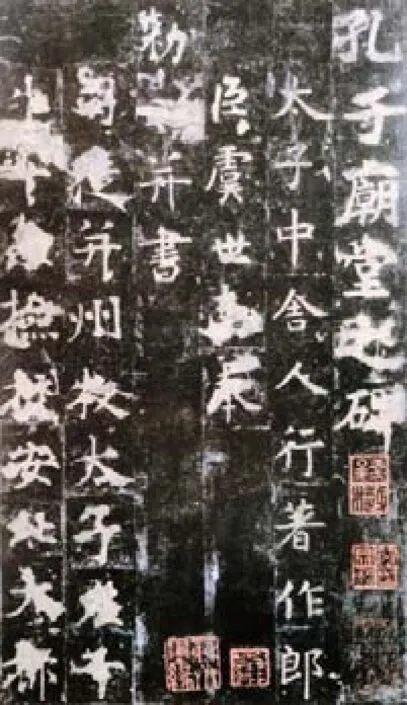

唐代初年,在书法艺术上与欧阳询齐名的是虞世南.虞世南(558-638年),字伯施,越州余姚(今浙江余姚)人,他的书法基本上是承续二王以来南方书法的一脉,同时也借鉴北朝书法的结构方法,传世的《孔子庙堂碑》写得风流蕴藉(见附图8),“标志南朝楷书,特别是王书一脉入碑上石并成为铭石书主要用体,这以后,铭石书体与时书时体终于同步一致了”[8]166.欧阳询比虞世南大一岁,两人的生活经历几乎相同,都生活于陈朝,隋灭陈后降隋,唐灭隋后降唐,但两人的生活境遇却很不同,在陈朝时,欧阳询幼年家世风光无限,但不久因反叛满门被杀,只因权臣江总庇护才侥幸偷生,而虞世南则生活平稳;在隋朝时,两人境遇基本相同;到唐朝后,欧阳询因与唐高祖李渊有旧而短暂得势,而虞世南则投入李世民的秦王府,不久两人的境遇就有了根本性的反差,欧阳询成为朝廷中的一名散官,而虞世南却成为唐太宗李世民手下的红人,位高名重.在欧阳询、虞世南生活的唐代初年,虞世南的实际影响力超过欧阳询,当时的人也多认为虞世南的书法高于欧阳询,唐代著名书法理论家张怀瓘就说:“欧若猛将深入,时或不利;虞若行人妙选,罕有失辞.虞则内含刚柔,欧则外露筋骨,君子藏器,以虞为优.”[9]192笔者认为,这里面既有时人推崇儒家温柔敦厚艺术风格的因素,也有虞世南为唐太宗李世民所重的原因,如果纯粹就书法而言,欧阳询的书法更多地承接了南、北双方的风格,更有创造性,艺术境界也更高.

附图7

附图8

唐代初年,继欧阳询、虞世南之后在书法艺术上卓然自成一家的是褚遂良.褚遂良(596-659 年),字登善,浙江钱塘(今浙江杭州)人,唐代初年著名的政治家,同时也是著名的书法家.褚遂良的楷书沿袭着隋及唐代初年融合南北的风尚,同时向欧阳询、虞世南学习,创造出了和大唐盛世相应的绮丽而劲拔的新风格,传世碑刻有《伊阙佛龛碑》《孟法师碑》《房梁公碑》《雁塔圣教序》等,传世墨迹有《倪宽赞》《大字阴符经》等.从褚遂良的早期楷书作品《伊阙佛龛碑》来看,基本上与南北朝后期的魏碑书法同类而加以整齐化,这一点应该也是在隋代融合南北而以北朝碑刻为主的书风的延续和发展.到了稍后的《孟法师碑》(见附图9),则在《伊阙佛龛碑》的基础上进一步提炼,其中更多体现出欧阳询、虞世南的影响,“它在相当程度上算是欧虞合体.用笔很接近欧,某些字若单独看,几乎与欧相同;某些字结构又像虞,尤其是整个平和闲静的意趣与虞相近.由于欧、虞的影响保留得多,尽管它确是第一流的唐楷,但还不能代表褚遂良书法艺术上的独特成就”[10]26.《雁塔圣教序》是褚遂良晚年作品,点画有时细若游丝但却笔力千钧,单字结构宽博,字中空间洞达,在褚遂良传世楷书中成就最高、影响最大(见附图10).《倪宽赞》《大字阴符经》(见附图11),后人多认为不是褚遂良所作,但因其是墨迹本,且本身水平很高,可以作为学习褚遂良书法的很好参照.

附图9

附图10

附图11

欧阳询、虞世南、褚遂良是唐代初年楷书典范形态的创立者,他们都置身于南北朝后期、隋及唐代初年融合南北的书法风尚之中,也都结合时代对楷书艺术做出了创造性的发展,但彼此之间在取法渊源和风格表现上又各具特色.就欧阳询与虞世南相比较,欧阳询更多继承了北朝碑版书法的峻拔之气,而虞世南却因步武智永禅师远接王羲之得南朝书法的风流蕴藉.就褚遂良与欧阳询、虞世南相比较,褚遂良和欧阳询一样都是融合南北书风而又以北朝碑刻为主,这使他们和皈依南朝书法的虞世南区别开来,但褚遂良和欧阳询两人之间也有区别,欧阳询继承的多是魏碑那种“斜划紧结”的风格,而褚遂良继承的多是北朝碑版中像北齐刻石所体现的那种“平划宽结”的风格.褚遂良晚年创作的《雁塔圣教序》逐渐摆脱前人影响,真正形成自己丰腴柔美而有力度的独特风格,在单字结构上仍然采用“平划宽结”,但在点画书写上竭尽变化之能事,开后来颜真卿、柳公权等人的新体楷书注重提按用笔之先河.

欧阳询、虞世南、褚遂良等人都创作出了具有自身特色的楷书艺术形式,在当时及后世都产生了巨大影响.我们今天看到的唐代碑刻和唐人写经墨迹,大多受到欧阳询等人的影响.而就欧阳询、虞世南、褚遂良三家的总体影响而言,又各有不同,其中虞世南的影响主要在唐代初年,唐太宗特别推崇并向他学习书法,传其书法的还有陆柬之等人;褚遂良的影响主要波及李唐一代,学习的人很多,其中最著名的是薛稷,后人将其与欧阳询、虞世南、褚遂良并称为“初唐四家”;而欧阳询的影响最为深远,后人将其与颜真卿、柳公权、赵孟頫并列为楷书四大家,欧楷严谨峻峭、颜楷宽博庄严、柳楷刚劲稳重、赵楷流畅舒缓,达到各自风格的极致,是历代书法学习者的典范.

参考文献:

[1] 沙孟海.略论两晋南北朝隋代的书法[M]//沙孟海.沙孟海论书丛稿.上海:上海书画出版社,1987.

[2] 崔尔平.书苑菁华校注[M].上海:上海辞书出版社,2013.

[3] 欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局.1975.

[4] 朱关田.欧阳询虞世南书法评传[M]//刘正成.中国书法全集:第21卷.北京:荣宝斋出版社,2010.

[5] 王壮弘.欧阳询书《化度寺邕禅师舍利塔铭》[J].书法,1984(6):21-25.

[6] 马宗霍.书林藻鉴[M].北京:文物出版社.1984.

[7] 启功.古代字体论稿[M]//启功.启功全集:第2卷.修订版.北京:北京师范大学出版社,2012.

[8] 王晓光.新出土汉晋简牍及书刻研究[M].北京:荣宝斋出版社,2013.

[9] 佚名.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[10] 徐无闻.褚遂良书法试论[J].书法,1983(6):18-28.

(责任编校:李建明英文校对:李玉玲)

Ouyang Xun and Regular Script Paragon in Early Tang Dynasty

LI Xiangjuna, b

(a. School of Philosophy, b. Research Center of Value and Culture, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract:From late Southern and Northern Dynasties to Sui and early Tang Dynasty, the dominant trend of Chinese calligraphy was to create a new type of regular script by laying emphasis on standards and combining southern and northern styles. Ouyang Xun, the outstanding representative, was skillful in all kinds of script styles especially in regular script. Based on southern style represented by Wang Xizhi & Wang Xianzhi, Ouyang Xun’s calligraphy assimilated many achievements including technique of writing and character structure from northern calligraphy. Then he completely matured the new type of regular script by creating a series of model works such as the Stele in the Jiucheng Palace. With contemporary calligraphers like Yu Shinan and Chu Suiliang, he established the regular script paragon in the early Tang Dynasty, which has had a profound effect on the history of Chinese calligraphy.

Key words:Ouyang Xun; the early Tang Dynasty; regular script; paragon form

作者简介:李祥俊(1966-),男,安徽合肥人,北京师范大学哲学学院、价值与文化研究中心教授,历史学博士,博士生导师,衡水学院特聘教授,研究方向为中国哲学史、中国书法史.

收稿日期:2015-09-27

中图分类号:H028

文献标识码:A

文章编号:1673-2065(2016)01-0123-06