构建基于问题的科学思维课堂

2016-03-16于鹤伟

于鹤伟

摘要:科学思维的核心是科学问题。科学课应通过问题的设计,引导学生自主探索、勇于发现,从而发展学生的科学思维,提高学生的学习力。应根据教学内容设计不同类型的问题链:情境化的问题链有利于体现化学专题复习课的整体性,导读型的问题链有助于学生开展自主学习,诱导型的问题链则对实验方案的设计有作用,逆向问题链在习题解答方面有突出的效果。

关键词:科学思维;问题链;科学课堂

文章编号:1005–6629(2016)3–0042–04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

苏霍姆林斯基指出:“使你的学生看出和感到有不理解的东西,使他们直接面临着问题。如果你能够做到这一点,你就成功了一半。”由此可见,“问题”是课堂教学的起点,在我们的教学中具有重要的作用。确实,纵观近几年教改成功的学校,其教学流程无不围绕问题而展开。我们要发展学生的科学思维,关键在于要为学生创设良好的问题情境,通过问题链的呈现,为学生提供一个合作交流、探索发现的平台,使学生在解决问题的过程中感受科学课程的价值和魅力[1]。

1 初中科学课堂中问题教学的盲点

细看现今初中科学的课堂,教师也是通过预设的问题来引导学生学习的,但在问题的设计、推进方面却存在一些问题,主要有以下几个方面:

1.1 问无所指

即问题的指向性不明确,在平时的教学观摩中,笔者发现一些教师设计的问题根本没有思考方向,如看完一段视频后问学生“刚才的视频中,你看到了什么?”学生不知道从何角度思考,作出的回答也是五花八门,原本很简单的一个导入,结果弄巧成拙。

1.2 问不促思

问题的课堂必然是思维的课堂,可实际教学中笔者发现有些教师设计的问题过于简单,整堂课中诸如“对不对”、“是不是”之类的发问偏多,根本无法带动学生思考;另一个极端是问题很难,又没有搭好脚手架,对学生启而不发,大量的时间纠缠在对问题的补充解释上。

1.3 问不成链

根据维果茨基的“最近发展区”理论,教学的着眼点应是在学生已解决问题的基础上提出新的问题,学生通过解决难度螺旋上升的问题,超越现有知识和技能发展水平。但在教学过程中,笔者也发现有些教师课堂提问很多,而一个个问题之间缺少逻辑联系,问题之间没有层次性。如探究物质的性质和探究物质的用途独立进行,忽视性质决定用途的内在联系等。

2 问题链在不同教学内容中的设计与应用

2.1 情境问题链的引发作用

主体性教育理论认为:当某一事物能够满足学生的某种需要时,学生才会产生积极的学习愿望,并把它作为学习活动的对象[2]。因此,我们在设计问题的时候要结合学生的生活实际和当代科技成果,积极创设问题情境,只有这样,才能激发学生的求知欲。我们来看表1所示两个专题复习的课例。

课例一采用的是常规的问题设计,尽管基础知识复习的达成度高,但由于问题本身没有情境,复习过程枯燥乏味,只是简单的知识再现,不能起到有效的导学作用,同时,实验技能的培养通过例题与练习来落实,起到的效果是短暂的,尽管学生练习的正确率还算高,但一段时间后的遗忘度是很大的。课例二选择了生活中的情境导入,鱼儿“复活”的原因是什么?根据原理,如何设计实验测定过碳酸钠的纯度?有些小组实验失败的原因是什么?为什么测量结果与理论值有偏差?一系列的问题都是围绕这一情境展开,整个教学过程就是解决这一串问题的过程,教学中既打开了学生的思维,又培养了学生的实验技能。

由此可见,问题链的设计要结合合适的问题情境,这样才能提高学生探究的积极性,发散学生的思维,充分暴露学生的前概念,从而在教师的指导下建构科学的知识体系。

2.2 导读问题链对学生自主学习的驱动作用

新教材改版之后,知识点之间的逻辑关系更严谨,可读性也更强了,所以指导学生有效开展阅读也是课堂教学的重要手段。现代教学论认为:任何教学内容都可以用一个个问题呈现出来。要有效指导学生阅读,教师需要设计好导读的问题链,让学生带着问题开展自主学习。那么我们如何设计导读问题链呢?

例如浙教版科学九年级上册第三章第七节“核能”一课,教材将内容分为裂变和聚变、核能的和平利用——核电站、放射性三个部分,各部分的介绍都很详细,如果就按这个结构让学生自主学习,学生也能看明白,但对学生思维能力的提升效果不大,我们可以将教材内容整理成以下几个导读问题:

(1)什么是核能?这一简单的问题可以让学生认识核能的本质。

(2)请举例说明使原子核发生转变而释放核能的途径。原子核裂变和聚变是获得核能的两条途径,这是课本明确告知的,如果仅问获得核能的途径有哪些,就显得过于简单了,但本问题要求学生举例说明获得核能的途径,这就需要学生在阅读的基础上对课本文字再加工,深入理解裂变和聚变的过程。

(3)说说人类利用核能的现状和前景。对于核能的利用,教材主要介绍了原子弹、氢弹及核电站,但本问题提升到核能利用的现状,问题的开放性就大了,学生在课堂上提到了核武器、核动力等科技前沿的问题。而对于核能的开发前景,课本抛出了一个难题“还没有找到实用的控制核聚变反应的方式”,通过各国科学家合作研究的事例,学生感受到了科学研究永无止境的精神以及团队合作的重要性。

(4)谈一谈开发核能的利弊。课本第三部分呈现的标题是“放射性”,学生对于这个标题的感受是核能危害很大,而导读问题是让学生谈开发核能的利弊,这有助于学生全面、客观地认识核能。

通过以上四个问题的导读,我们明显看到,一堂没有实验的科学课也可以很开放、很精彩,学生结合平时的知识积累,通过对文本的阅读-加工-讨论,不仅达成了学习目标,而且提高了自主学习的能力。endprint

又如,化学专题复习课“暖宝宝中的秘密”一课,共分三个环节:确定暖宝宝中黑色粉末的主要成分、了解暖宝宝发热的原理、设计方案测定黑色粉末中铁的质量分数。这首先也是一个以情境问题链为主的课例,而在第二部分发热原理的学习中,教师可以呈现网上收集的资料供学生阅读,但在阅读时要设计好导读的问题链:

(1)暖宝宝是靠什么反应发热的?

(2)暖宝宝中各成分的作用是什么?

(3)根据原理,说一说暖宝宝使用时要注意什么?

三个问题能够引导学生从阅读材料中抓住核心内容,既了解了暖宝宝发热的原理,又能从原理出发推测实际使用时的注意事项。

2.3 诱导问题链在实验设计过程中的引导作用

在教学过程中经常遇到学生这样问“课本为什么要这样设计实验呢?”确实,从提高学生学习力的角度讲,培养学生按过程实验获取结论固然重要,但更重要的是要教会学生根据问题去设计实验的本领,所以,通过问题链还原实验设计思路显得尤为重要。

例如浙教版科学九年级上册第四章第一节“食物与营养”一课中有一个比较不同食物所含能量多少的实验,我们可以通过以下问题链,帮助学生还原实验设计思路。

(1)在人体中食物发生了什么反应将能量释放出来?——学生在八年级的时候初步学习过呼吸作用的知识,知道营养物质在体内发生的是氧化反应。

(2)若要测量,怎样把食物中能量释放出来?——有了问题(1)的铺垫,学生自然会想到,要让食物在体外通过氧化反应来释放能量。

(3)通过怎样的方式才能测得释放的能量?需要测哪些量?——食物燃烧释放的能量不能直接测,在前面的学习中学生已多次遇到这类问题,所以能想到转换测量法,即用食物燃烧释放的能量来加热水,通过水获得的能量来比较食物燃烧放出的能量,这样就需要测量水的质量、初温、末温三个量。

(4)实验过程中要控制哪些变量相同?——控制变量法是初中科学常用的实验方法,既然是比较,食物的质量、水的质量、水的初温可以控制相同,这样实验中只需测水的末温即可。

(5)怎样减少实验过程中出现的误差?——第三章的学习过程中,学生已经知道能量转移的过程中,有些能量散失到空气中,有些能量被试管吸收等因素会使实验产生误差,所以实验过程中要注意挡风,尽量减少能量的散失。

通过以上问题链,我们发现学生循着这个思路设计出的实验模型与课本提供的实验基本一致,这个效果比照着课本实验讲解设计意图、变量控制等好得多。

2.4 逆向问题链在习题分析过程中的引导作用

在练习过程中,我们经常看到学生陷入困境的情景,虽然不同的习题解法各不相同,但笔者认为,逆向问题链是一种重要的思维方式。

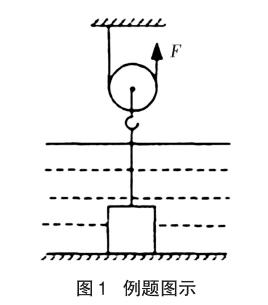

例如:某同学利用如图所示的装置从2米深的水池池底打捞起一块实心的正方体大理石,要把大理石从水中提起,该同学至少需要544牛的竖直向上的拉力F,则要把大理石提离水面,该同学至少要做多少功?(已知大理石的密度为2.7×103千克/米3,g=10牛/千克,不计滑轮重和摩擦。)

学生拿到这个题目的时候,虽然知道整个过程可以分为从池底到接触水面,从接触水面到完全出水两个过程,但具体的计算思路不够清晰。如果我们把这个大题分成以下几个问题,题目就简单多了。

(1)物体完全浸没在水中时所受浮力大小?此时绳子自由端的拉力大小是多少?

(2)物体的体积是多少立方米?物体完全出水后,绳子自由端的拉力是多少牛?

(3)物体从接触水面到完全出水的过程中,拉力F的大小逐渐变大,其平均拉力为物体完全浸没在水中的拉力和物体出水后的拉力的平均值,则这个过程中F的大小为多少牛?

根据逆向思维设计的这个问题链,分解了题目的难点,学生能分别求得出水前后两个过程中拉力的大小以及整个过程中物体在力的方向上移动的距离,题目自然迎刃而解。针对难题,长期应用逆向问题链进行教学有助于学生培养良好的逆向思维,明晰解题的思路。

3 结语

综上所述,科学课堂不仅要以问题为中心,更要创设可探、可思的问题链,学生在这样的“问题场”中能通过自主学习、合作交流等方式解决问题,并在这个过程中建构自己的知识框架,发散自己的思维,提高自身的学习能力。尽管问题链是教师预设的,但活动的主体是学生,在解决问题的过程中,学生仍然会生成许多新的问题,这就形成了一个问题的“网状脉络”,理清这个“网状脉络”的过程,正是构建科学思维课堂的过程。

参考文献:

[1]范福生.问题驱动教学法在物理教学中的应用[J].教学与管理,2012,(6):20.

[2]边炳云.“科学”课堂探究中问题驱动的几点策略[J].科学教育,2005,11(5):56~58.endprint