不同栽培技术体系对济麦20产量与水分利用效率的影响

2016-03-16石玉华田奇卓

石玉华,田奇卓

(1.山东省兖州市农业局,山东兖州 272100;2.山东农业大学,作物生物学国家重点实验室,山东泰安 271018)

不同栽培技术体系对济麦20产量与水分利用效率的影响

石玉华1,2,田奇卓2*

(1.山东省兖州市农业局,山东兖州 272100;2.山东农业大学,作物生物学国家重点实验室,山东泰安 271018)

摘要[目的]探讨不同栽培技术体系对济麦20产量及水分利用效率的影响,以筛选与气候、生产条件相适应的高产优质高效栽培技术。[方法]在大田条件下,以济麦20(JM20)为供试材料,设置低密度适期早播精播栽培技术(T1)、稳妥型改良精播栽培技术(T2)、中密度适期晚播限量灌溉栽培技术(T3)和高密度晚播限量灌溉栽培技术(T4)4种栽培技术体系。分析4种不同技术体系对JM20产量及水分利用效率等指标的影响。[结果]JM20子粒产量以采用稳妥型改良精播栽培技术最高,显著高于采用其他3种栽培体系的子粒产量;水分利用效率以采用中密度适期晚播限量灌溉栽培技术最高,显著高于低密度适期早播精播栽培技术,但与稳妥型改良精播栽培技术和高密度晚播限量灌溉栽培技术差异不显著。[结论]稳妥型改良精播栽培技术更能实现JM20的高产高效,适宜于节水并兼顾全年产量为主地区应用。

关键词济麦20;栽培技术体系;产量;水分利用效率

Effects of Different Cultivation Technology Systems on the Yield and Water Use Efficiency of Jimai 20

SHI Yu-hua1,2, TIAN Qi-zhuo2*(1.Yanzhou Agriculture Bureau of Shandong Province, Yanzhou, Shandong 272100; 2. State Key Laboratory of Crop Biology, Shandong Agricultural University, Tai’an, Shandong 271018)

Abstract[Objective] To discuss the cultivation technology system on water use efficiency of Jimai 20 yield, and to screen the high-yield, high-quality and high-efficiency cultivation technology of wheat. [Method] Under field conditions, Jimai 20(JM20) was used as the materials. Four cultivation systems were designed, which were low density and suitable early sowing precision sowing technology (T1), steady improvement of precision sowing technology (T2), medium density and suitable late sowing technology (T3) and high density late sowing technology (T4). Effects of these four systems on the yield and water use efficiency of JM20 were researched. [Result] The yield of JM20 was the highest in T2, which was significantly higher than other three technology systems. Compared with T1, the water use efficiency of winter wheat was significantly increased in T3, but there was no significant difference among T3, T2and T4. [Conclusion] T2achieves the highest yield and water use efficiency in JM20, which is suitable for the areas where need both water saving and annual equilibrating yield.

Key wordsJimai 20; Cultivation technology system; Yield; Water use efficiency

小麦是我国种植面积较大和总产较高的粮食作物之一[1-3],在我国种植区域广泛。其中,山东省是我国冬小麦的主要产区,总产量与收获面积仅次于河南省,居我国第2位。近年来由于冬季气温变暖趋势的加剧和年际间气候的不稳定性,加上水资源缺乏[4],原本行之有效的栽培技术体系已显现出不同程度的不适应。由于不可控气候条件的多变性和生产条件的多样性,当某个气象因素或生产条件发生变化时,因子试验所得的单因素独立技术参数以及各因素之间互作效应即会发生改变。目前在肥水与品质、肥水高效利用、播期与播量等方面的试验研究已有很多,而以不同栽培技术体系为主线的综合试验研究相对较少。为此,笔者对由不同播种密度、播期、施肥、浇水等多元素组合而成的多个综合栽培技术体系进行比较,探讨不同栽培技术体系对冬小麦产量及水分利用效率的影响,以筛选出与气候、生产条件相适应的高产高效优质的栽培技术体系[5-11]。

1材料与方法

1.1供试材料与试验地概况供试材料为济麦20(以下简称JM20)。试验于2008~2009年在兖州市农业科学研究所(116°49′30″E,35°33′10″N)进行,试验地前茬作物为玉米,土壤为潮褐土,0~20 cm厚耕层基础养分为有机质10.32 g/kg、碱解氮68.00 mg/kg、速效磷23.50 mg/kg、速效钾86.00 mg/kg。

1.2试验设计与方法试验设4种综合栽培技术处理(不遵循唯一差异原则):低密度适期早播精播栽培技术(T1)、稳妥型改良精播栽培技术(T2)、中密度适期晚播限量灌溉栽培技术(T3)和高密度晚播限量灌溉栽培技术(T4)。

各处理具体内容如下,T1:播期为2008年10月7日,播种密度为150×104株/hm2,氮肥用量为270 kg/hm2,50%作底肥施用,50%作拔节期施用,磷肥(P2O5)用量为150 kg/hm2,钾肥(K2O)用量为120 kg/hm2,磷肥和钾肥均作底肥施用,分别浇越冬、起身、挑旗和灌浆水,每次750 m3/hm2。T2:播期为2008年10月12日,播种密度为180×104株/hm2,氮肥用量为270 kg/hm2,50%作底肥施用,50%在拔节期施用,磷肥(P2O5)用量为150 kg/hm2,钾肥(K2O)用量为120 kg/hm2,磷肥和钾肥均作底肥施用,分别浇越冬、拔节、扬花和灌浆水,每次750 m3/hm2。T3:播期为2008年10月17日,播种密度为225×104株/hm2,氮肥用量为270 kg/hm2,40%作底肥施用,60%在拔节期施用,磷肥(P2O5)用量为180 kg/hm2,钾肥(K2O)用量为120 kg/hm2,磷肥和钾肥均作底肥施用,分别浇起身、挑旗和灌浆水,每次750 m3/hm2。T4:播期为2008年10月22日,播种密度为360×104株/hm2,氮肥用量为270 kg/hm2,22%作底肥施用,78%在拔节期施用,磷肥(P2O5)用量为180 kg/hm2,钾肥(K2O)用量为120 kg/hm2,磷肥和钾肥均作底肥施用,分别浇起身、挑旗和灌浆水,每次750 m3/hm2。小区面积为30 m2,随机排列3次重复。4个处理的病虫害防治及其他田间管理相同。

1.3测定项目与方法

1.3.1产量及其构成因素。于蜡熟期取长势均匀的40株调查其穗粒数和穗数,取100株测其千粒重。每小区收割4 m2,人工脱粒,子粒晒干后计算其经济产量。

1.3.2土壤水分利用率。于播种前和收获后,取0~200 cm土层的土壤(每20 cm 1层),立即装入铝盒,称鲜重后置于110 ℃烘箱烘干至恒重,计算土壤含水量[12-13]。

耗水量(mm)= 播前土壤储水量(mm)+ 生育期间自然降水量(mm)+ 灌水量(mm)- 收获期土壤储水量(mm)。土壤储水量(W)=0.1×rvh,其中W为不同深度土壤储水量(mm),r为土壤含水量(%),v为土壤容重(g/cm3),h为土层深度(cm),0.1为换算系数。

水分利用效率(WUE)=Y/ET,其中WUE为水分利用效率[kg/(hm2·mm)],Y为子粒产量(kg/hm2),ET为耗水量(mm)。

1.4数据处理与统计分析采用Microsoft Excel 2003软件处理数据、制表,采用DPS v7.05进行统计分析和差异显著性检验。

2结果与分析

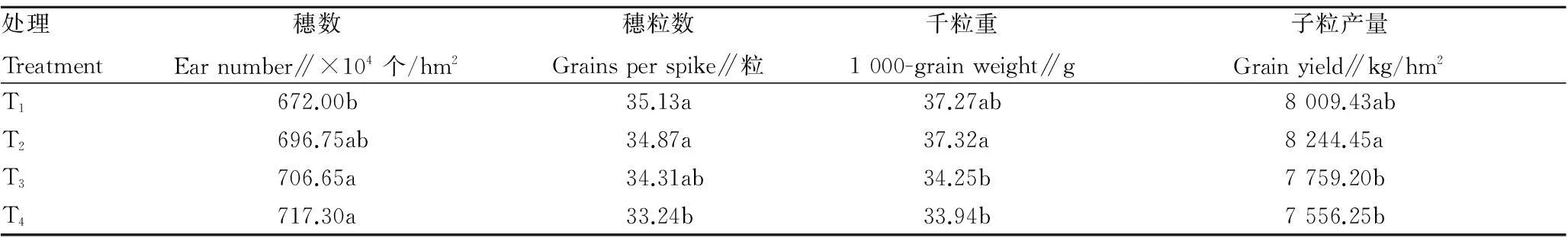

2.1不同技术体系对JM20产量及其构成因素的影响由表1可知,JM20单位面积穗数以中密度适期晚播限量灌溉栽培技术(T3)和高密度晚播限量灌溉栽培技术(T4)较高,稳妥型改良精播栽培技术(T2)次之,低密度适期早播精播栽培技术(T1)最低,T2、T3、T4单位面积穗数差异不显著。

JM20穗粒数以低密度适期早播精播栽培技术(T1)和稳妥型改良精播栽培技术(T2)较高,且差异不显著;中密度适期晚播限量灌溉栽培技术(T3)次之;高密度晚播限量灌溉栽培技术(T4)最低。

JM20千粒重和子粒产量以稳妥型改良精播栽培技术(T2)最高,略高于低密度适期早播精播栽培技术(T1),但差异不显著。中密度适期晚播限量灌溉栽培技术(T3)和高密度晚播限量灌溉栽培技术(T4)下JM20子粒产量均显著低于稳妥型改良精播栽培技术(T2),分别降低了5.9%和8.3%,但与低密度适期早播精播栽培技术(T1)下JM20子粒产量差异不显著。说明在JM20生产中采用稳妥型改良精播栽培技术更易达到较高产量。

表1 不同技术体系对JM20产量及其构成因素的影响

注:同列数据后小写字母不同表示差异显著(P<0.05),下同。

Note:Lowercases in the same row indicated significant differences(P<0.05),the same as follows.

2.2不同技术体系对JM20水分利用效率的影响由表2可知,JM20水分利用效率以中密度适期晚播限量灌溉栽培技术(T3)最高,略高于稳妥型改良精播栽培技术(T2)和高密度晚播限量灌溉栽培技术(T4),且三者之间差异不显著;低密度适期早播精播栽培技术(T1)最低,显著低于T2、T3和T4。说明在JM20生产中采用中密度适期晚播限量灌溉栽培技术能较大提高水分利用效率。

表2 不同技术体系对JM20水分利用效率的影响

3结论与讨论

除遗传因素外,小麦产量还受环境因子和栽培措施如播期、播种量、灌溉以及施肥量等的影响。综合该试验中JM20产量及水分利用率指标可知,稳妥型改良精播栽培技术下JM20子粒产量最高,较中密度适期晚播限量灌溉栽培技术显著提高,达5.9%;中密度适期晚播限量灌溉栽培技术下JM20水分利用效率最高,较稳妥型改良精播栽培技术提高4.59%,差异不显著。说明稳妥型改良精播栽培技术更能实现JM20的高产高效,适宜于节水并兼顾全年产量为主地区应用。但是应该看到,稳妥型改良精播栽培技术除播期和播量等单项因子试验结果与当前研究结果一致外,在施肥量和灌水量方面仍有所不同,因此稳妥型改良精播栽培技术仍存在进一步优化的可能和必要。

参考文献

[1] 杨文平,郭天财,刘胜波,等.行距配置对“兰考矮早八”小麦后期群体冠层结构及其微环境的影响[J].植物生态学报,2008,32(2):485-490.

[2] 于振文,田奇卓,潘庆民,等.黄淮海区冬小麦超高产栽培的理论与实践[J].作物学报,2002,28(5):577-585.

[3] 万富世.新世纪中国的小麦及其发展对策[C]//陈生斗.中国小麦育种与产业化进展.北京:中国农业出版社,2002:1-16.

[4] 许育彬.作物水分利用效率研究进展[J].陕西农业科学,1998(4):13-17,31.

[5] 申玉香,陶红,王海洋,等.气候变暖对沿海地区小麦生长的影响[J].江苏农业科学,1999(6):18-21.

[6] 李克南,杨晓光,刘志娟,等.全球气候变化对中国种植制度可能影响分析Ⅲ.中国北方地区气候资源变化特征及其对种植制度界限的可能影响[J].中国农业科学,2010,43(10):2088-2097.

[7] 冯玉香,何维勋,孙忠富,等.我国冬小麦霜冻害的气候分析[J].作物学报,1999,25(3):335-340.

[8] 赵君实,刘和平.山东小麦高产栽培体系与配套技术[J].山东农业科学,1996(2):5-10.

[9] 单玉珊,李延奇,韩法志,等.冬小麦晚播高产独杆栽培研究初报[J].北京农学院学报,1988,3(2):216-224.

[10] 杨树宗,刘玲敏,张敏,等.种植密度对京冬8号和济麦22单株生产力和产量的影响[J].河北科技师范学院学报,2013(4):20-24.

[11] 郭辉,金艳,朱统泉.豫中南小麦生产中若干问题的探讨[J].河南科技学院学报(自然科学版),2014(4):1-6.

[12] 赵满兴,周建斌,杨绒,等.不同施氮量对旱地不同品种冬小麦氮素累积、运输和分配的影响[J].植物营养与肥料学报,2006,12(2):143-149.

[13] STEVENS W B,HOEFT R G,MULVANEY R L.Fate of nitrogen-15 in a long-term nitrogen rate study:Ⅱ.Nitrogen uptake efficiency[J].Agronomy journal,2005,97:1046-1053.

收稿日期2015-10-31

作者简介石玉华(1976- ),女,山东兖州人,博士,从事作物栽培生理研究。*通讯作者,教授,博士生导师,从事作物栽培生理研究。

基金项目“973”项目:主要粮食作物高产栽培与资源高效利用的基础研究子课题(2009CB118602)。

中图分类号S 512.1+1

文献标识码A

文章编号0517-6611(2016)03-025-02