垃圾填埋场苍蝇和恶臭污染控制技术研究进展*

2016-03-13李杭芬赵由才张瑞娜宋立杰同济大学环境科学与工程学院污染控制与资源化研究国家重点实验室上海0009上海市环境工程设计科学研究院上海003

张 杰 李杭芬 赵由才# 张瑞娜 宋立杰 邰 俊(.同济大学环境科学与工程学院,污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海0009;.上海市环境工程设计科学研究院,上海003)

自2005年起,中国已成为生活垃圾产生量最大的国家[1]。据统计,我国2013年生活垃圾清运总量达17 238.6万t[2],垃圾无害化处理总量占清运量的88.84%,其中68.16%采用卫生填埋处理,30.10%进行焚烧处理,其余1.74%则利用其他方式进行无害化处理。生活垃圾填埋处理是应用最早的一种垃圾处置方式,早期垃圾填埋由于没有考虑填埋气、渗滤液处理等问题,对周围环境造成了严重污染[3]。20世纪30年代,“卫生填埋”概念的提出使得垃圾填埋过程中产生的污染得到极大控制,但生活垃圾自产生到最终的填埋处置,整个过程中仍难以避免地产生一些环境污染问题,垃圾填埋场周边居民关注最大的是苍蝇和恶臭问题。

城市生活垃圾在产生、收集和运输途中为苍蝇的繁殖提供良好的条件,这些包含有大量蝇卵、蝇蛆、蝇蛹的城市生活垃圾构成了垃圾填埋场蝇类的主要来源。另一方面,城市生活垃圾散出的特殊气味导致运输过程中招引大量的成蝇,随运输车辆、船只一起进入填埋场[4]206。苍蝇与污染物接触后,通过其体表、喙携带或粪便排出具有感染性的蠕虫卵等方式传播疾病,对人类的身体健康产生一定威胁。

一般情况下,生活垃圾自产生、收运到填埋可在48 h内完成[5],但夏季温度较高,生活垃圾中有机组分腐败迅速,导致生活垃圾在收运前期即散发臭气,整个收运过程均有大量渗滤液及恶臭气体释放;填埋过程的摊铺、压实作业将加剧恶臭气体的释放,填埋作业完成过后,生活垃圾在堆体内部缓慢降解并产生大量的填埋气体也是重要的恶臭污染源。

恶臭气体中含有的硫化氢、硫醇类、氨、硫甲醚、酚类、苯系化合物等兼有恶臭污染和有害气体污染,对人体具有毒害作用[6]77。如氨等刺激性臭气会影响人体的血压及脉搏;H2S影响人体氧的运输、造成体内缺氧,干扰循环系统,毒害神经系统;氨和醛类对眼睛有较强的刺激作用[7]。另外,垃圾填埋场释放的无刺激性有害气体由于不能被人体器官觉察,其潜在的危害比刺激性气体更大。如CO通过呼吸道进入血液,可形成碳氧血红蛋白,造成低氧血症,使组织缺氧,进而影响中枢神经系统和酶的活动。垃圾填埋场附近大气中含有的化学物质,如镉、铍、锑、铅、镍、铬、锰、汞、砷、氟化物、石棉、有机氯杀虫剂等虽然浓度极低,但可通过降落在农作物、水体和土壤内,经食物和饮水等途径在人体内蓄积造成慢性中毒,长期暴露会影响神经系统、内脏功能和引起生殖、遗传毒性等[6]78。

由此可以看出,对垃圾填埋场作业区及周边的苍蝇、恶臭进行有效控制对于环境卫生管理至关重要。垃圾处理过程中苍蝇、恶臭问题具有很高的共生性,对于此类问题的控制不能从单一方向进行。本研究从垃圾填埋场苍蝇和恶臭控制两个方向进行了文献报道的整理,力求为垃圾填埋场卫生管理工作提供有价值的参考。

1 垃圾填埋场苍蝇控制技术研究

1.1 苍蝇的生理特征

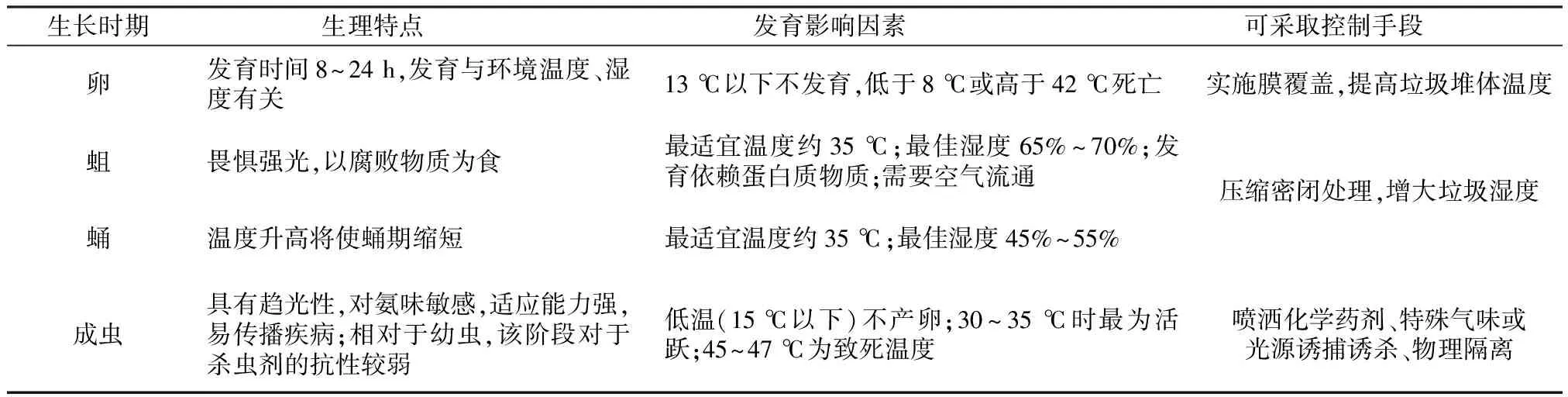

苍蝇属于完全变态昆虫,具有卵、幼虫(蛆)、蛹、成虫4个生长时期,各时期的形态完全不同。针对于不同生长阶段的生命活动特征,可以对苍蝇进行选择性的控制。苍蝇各阶段的生理特点及可行的控制措施见表1。

苍蝇具有独特的消化道,当其食用带有多种病菌的食物后,可在7~11 s内消化并将废物及病菌排出体外,这种独特的进食方式使其成为多种疾病的传播者。苍蝇表面携带有大量的病原菌,刘忠玲等[8]于1999年5—11月在枣庄市设点捕蝇,对捕获的苍蝇进行平皿计数,结果发现5—11月每只苍蝇平均携带细菌0.375×108个,其中6—9月每只苍蝇携带细菌数均超过5.90×108个;捕获到的7种苍蝇(巨尾阿丽蝇、家蝇、叉丽蝇、丝光绿蝇、麻蝇、大头金蝇、市蝇)体表均携带有致病菌,每只携带致病菌105个以上。苍蝇体内含有一种特殊的小分子蛋白质——抗菌肽,可使苍蝇具有极强的抗菌能力。除此之外,其他多种生物活性成分如防御素、凝集素、尿囊素、溶菌素等均对苍蝇的抗菌性起很大作用。生活垃圾中的营养物质为苍蝇增殖提供良好的环境,生活垃圾填埋处理过程中的苍蝇控制对于环境卫生安全至关重要。

1.2 生物化学控制

1.2.1 化学药剂

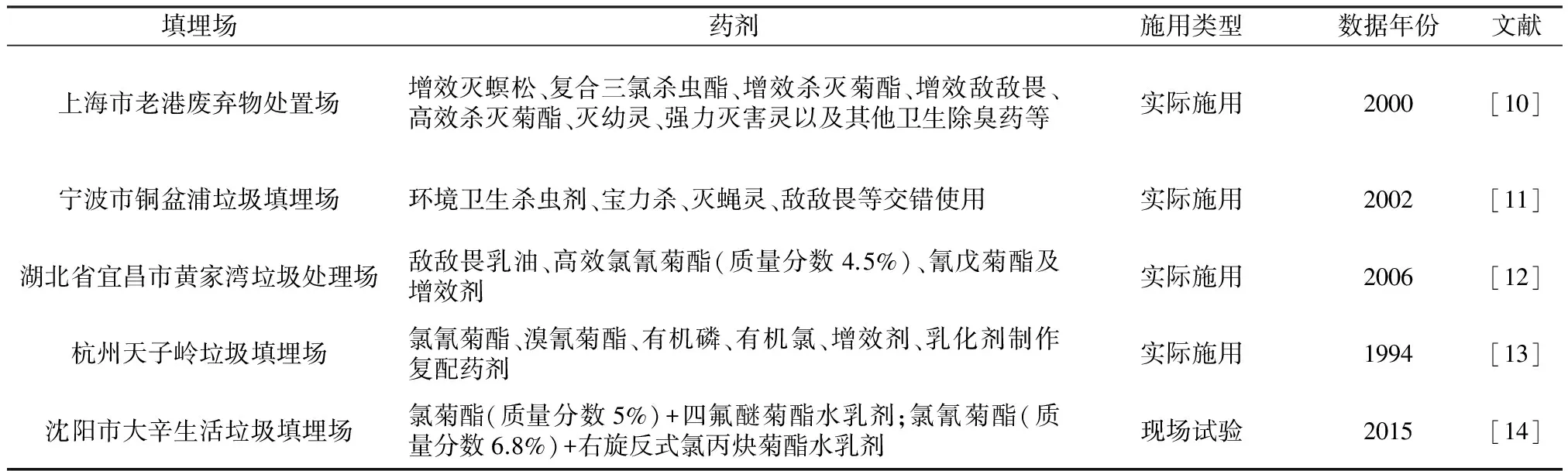

化学药剂因处理高效、价格低廉等优点被广泛用于虫害的灭杀工作中。我国绝大部分垃圾填埋场均采用化学药剂对苍蝇进行控制。常用的化学药剂为有机磷类、拟除虫菊酯类和氨基甲酸酯类的复配液[9]。

国内部分垃圾填埋场所采用的化学药剂汇总见表2。

苍蝇的高繁殖率很容易使其对某单一杀虫剂产生抗药性,主要原因在于苍蝇体内可以合成分解杀虫剂的酶[15]。不同药剂的复配使用能够增强药效并降低或预防苍蝇的抗药性。

为保证灭蝇效果,在喷洒化学药剂的过程中必须使苍蝇接触足够多的药剂。苍蝇的敏感性及逃逸能力极强,因此在喷洒药剂时必须考虑喷洒方式的有效性,其中需要重点考虑的参数为雾滴直径。唐圣钧等[4]208发现,雾滴直径在1~16 μm时方能对飞翔中的苍蝇有较好的触杀作用,这是因为直径较小的雾滴在空气中有较长的停留时间,对苍蝇触杀的有效时间久,既可减少用药量,也可减轻环境污染。

表1 苍蝇各阶段生理特点及可行的控制措施1)Table 1 Physiological characteristics of flies and related feasible control measures in different development stages

注:1)表中涉及的控制手段均针对生活垃圾填埋处置的整个周期。

表2 国内卫生填埋场采用的灭蝇化学药剂Table 2 The fly killing chemicals used in domestic sanitary landfill sites

表3 植物源药剂灭蝇效果Table 3 Examples of researches on fly killing by plant extract

苍蝇在垃圾填埋场中最大的飞行速度约为10~15 m/s,因此在考虑喷洒药剂雾滴直径的同时,喷雾器的喷洒速度也需要关注[16]。垃圾填埋场广泛采用的苍蝇灭杀药剂喷洒器械主要有两种:一种是背负喷雾器,用于小面积灵活消杀作业;另一种为专用的灭蝇消杀车,适于大面积消杀作业。

1.2.2 引诱法灭蝇

喷洒化学药剂灭蝇会使苍蝇抗药性增强,且药剂喷洒过程对工作人员的健康具有威胁,因此研发高效环保的灭蝇方式一直是垃圾填埋场灭蝇工作的重点。引诱法是根据苍蝇的习性,用诱杀剂、饵料、亮光或者逆风法将苍蝇诱入捕蝇笼或特设的灭蝇棚、灭蝇房内进行集中杀灭。引诱法灭蝇不易产生抗药性和环境污染,且可以减少药物浪费。

传统的苍蝇诱杀剂是将杀虫剂混在具有粪便气味的物质中[17],而QIAN等[18]研究发现,苍蝇对具有醋酸类味道的物质更敏感,这些物质比红糖对苍蝇更具吸引力。通过对多种苍蝇进行复杂的电光性反应研究,结果表明包括果蝇、家蝇、粗野粉蝇在内的大多数苍蝇对365 nm左右的紫外线最敏感,而365 nm紫外线对人体无害,因此该波段的光可以用于诱杀苍蝇。垃圾填埋场是一个充满复杂气味的敞开领域,填埋场作业面上苍蝇数量极多,传统的化学引诱剂在该场合下发挥的作用微乎其微,将生物激素或特定波长的光应用于垃圾填埋场的苍蝇诱杀将有很大的研究潜力。

1.2.3 植物源药剂

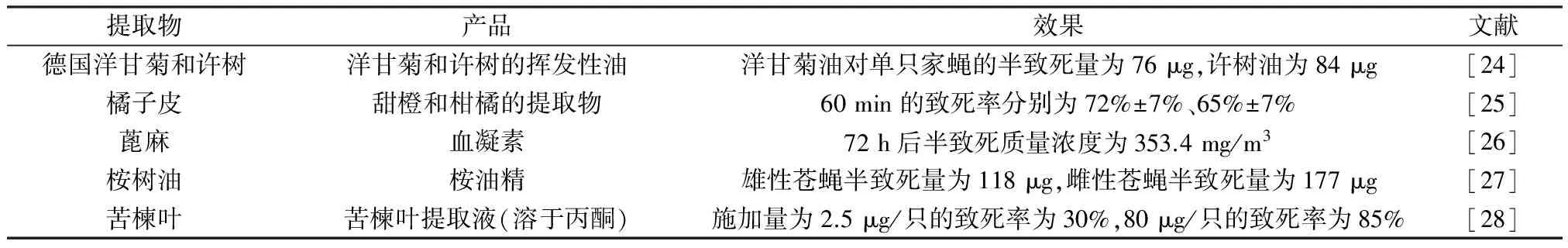

植物源药剂是指利用植物组织提取物制作而成的具有杀虫作用的药剂[19]。其有效成分多为生物碱,如藜芦碱、雷公藤碱等。植物源药剂多属于触杀、胃杀剂,苍蝇必须接触到药剂后方能被毒杀[20]。与化学药剂相比,植物源药剂具有不易使昆虫产生抗性、自然条件下可迅速降解、原料来源广等优点。

植物源药剂对苍蝇还具有忌避和拒食作用[21-22]。一些植物,如杜仲、苦莲子等在生长过程中可散发出令苍蝇厌恶的气味,抑制苍蝇向特定场所迁入;薄荷、莉芥等草本植物对苍蝇具有一定的引诱作用,使苍蝇集中分布,从而辅助灭蝇工作。草本植物所散发的气味微弱,短期内驱蝇效果不好,但在垃圾填埋场种植草本植物可以改善土壤结构,且生成的植物可以进一步加工制作成不同的植物源药剂,从而加强其灭蝇功效。杭州天子岭垃圾填埋场在局部封场的平台上种植竹子,起到了美化环境和抑制苍蝇的双重效果[23]。现有的植物源药剂灭蝇效果研究汇总见表3。

在实际应用中,垃圾填埋场的植物源药剂有效成分含量低、起效慢,且有效成分较难确定,这些因素均阻碍了植物源药剂的大范围推广使用。

1.2.4 微生物药剂

垃圾填埋场的苍蝇数量与场地的臭气水平有一定关联性,垃圾腐败过程中散发的气味越浓,招引和孳生的苍蝇数量越多。直接将微生物药剂用于垃圾填埋场苍蝇控制或灭杀的研究未见报道,但很多研究者在利用微生物药剂进行垃圾填埋场除臭研究时发现,微生物除臭剂的喷洒在有效抑制垃圾填埋场臭气的同时,对于苍蝇泛滥也有一定的抑制作用。

丁雪梅等[29]及汪英学等[30-31]采用微生物药剂处理填埋场臭气时发现,微生物药剂喷洒对苍蝇孳生也产生了一定的抑制作用。孙立明等[32]认为,苍蝇的变态激素主要由蛹摄入腐烂物质中的特定成分而产生,而微生物生成的抗氧化物质对变态激素的生成具有一定阻碍作用,幼虫的活动、繁衍也会受到影响,从而达到除蝇效果。这些研究结果也从侧面验证了垃圾填埋场苍蝇、恶臭问题协同处置的必要性。

1.3 覆盖措施对苍蝇的控制效果

垃圾填埋场完成日填埋工作后,按照卫生要求需要在垃圾堆体上覆盖一层黏土或其他物料以防止臭气释放和苍蝇孳生。NURITA等[33]研究发现,生活垃圾在进入垃圾填埋场前已有大量苍蝇蛹生成,垃圾填埋两周后有苍蝇从垃圾堆体中孳生,如果不进行日覆盖处理,将导致苍蝇的大量增殖。在不发达地区或覆盖材料来源受限地区,垃圾填埋场日覆盖工作的推延会大大增加苍蝇的孳生数量。

LOLE[34]研究发现,垃圾填埋场实施简单的日覆盖(60 cm压实土壤)后,仍有一定苍蝇从覆盖土中孳生。这是因为黏土覆盖层进行压实后,土层有比较好的保温隔热性能,且黏土pH适于苍蝇的繁殖生长,使覆盖层下的苍蝇虫卵大量孵化[35]。文颂锋等[36]在深圳市下坪固体废弃物填埋场进行苍蝇防治研究时也发现类似现象,用黄土进行日覆盖的当天未见过多的苍蝇在覆土上活动,第二天后苍蝇出现数量越来越多,2~3 d后可在覆土中挖掘到苍蝇卵或幼虫,10 d后有成蝇在覆土中出现。可见,简单的黏土覆盖作业对于垃圾填埋场的苍蝇控制效果不显著,不持续。

近年来,新型覆盖材料的开发应用逐渐成为垃圾填埋场恶臭、苍蝇控制以及填埋作业成本控制的研究热点。王克虹等研究比较了塑料膜及简单覆土对苍蝇生长的影响,研究发现膜覆盖试验组的苍蝇生成数量最少,其次为简单覆土试验组,无覆盖试验组产生的苍蝇数量最多,这是因为膜覆盖试验组垃圾堆体温度最高,长时间维持在40 ℃以上。此外,对膜覆盖试验组和简单覆土试验组垃圾填埋气组分进行分析,发现膜覆盖试验组垃圾填埋气内有机物含量高,且有毒有害,抑制了苍蝇的生长发育,气体中甲烷含量是简单覆土试验组的近200倍[37]。高浓度甲烷可抑制苍蝇的生长发育,因此采用膜材料对垃圾堆体进行覆盖,对于苍蝇控制是一种非常有效的途径。

目前上海老港废弃物处置场[38]、墨市灵山固体废弃物综合处理场[39]以及杭州第二生活垃圾填埋场[40]等均已尝试采用高密度聚乙烯(HDPE)膜作为填埋场日覆盖材料。

1.4 垃圾填埋场管理对苍蝇控制的影响

垃圾填埋场的运行管理是控制场区次生污染的一个重要措施。对垃圾填埋场的苍蝇控制工作可以从以下几个方面展开:(1)进行垃圾填埋场苍蝇密度长期监测记录,制定合理的喷药工作计划,组成专业灭蝇队伍,配备专业机械设备,保证场区的卫生条件,避免出现生活垃圾的撒、漏等现象;(2)日覆盖是垃圾填埋场苍蝇控制的主要手段,喷洒药剂是辅助手段,因此在生活垃圾填埋场作业过程中必须保证摊铺完成的生活垃圾得到快速有效覆盖;(3)应尽早灭杀越冬苍蝇,垃圾填埋场越冬苍蝇越多,繁殖出的后代对环境的适应性及对药物的抵抗性就越强,这将增加控制苍蝇密度的难度。因此垃圾填埋场要经过多次压实作业,全方位药物喷洒等措施灭杀越冬苍蝇,尽量减少场内的成蝇数。

此外,缩小填埋作业面、排出场内积水、消杀全面彻底(包括死角、厂区周边、车辆及库房内外)、禁止拾荒等都是控制场内苍蝇的有效措施。各垃圾填埋场应根据当地的光照强度、环境温度、湿度等因素,在不同的季节选择苍蝇活动集中、灵活性不高的时机进行灭杀作业。

2 垃圾填埋场恶臭控制研究

2.1 垃圾填埋场恶臭组成

垃圾填埋场恶臭气体可以分为5类:(1)含硫化合物,如H2S、SO2、硫醇等;(2)含氮化合物,如氨气、胺类、吲哚等;(3)卤素及衍生物,如氯气、卤代烃等;(4)烃类及芳香烃;(5)含氧有机物,如醇、酚、醛、酮等。恶臭气体在厌氧和好氧过程均可产生,但致臭物质主要产生于厌氧过程。

有关垃圾填埋场恶臭气体组成的研究有很多。闫凤越等[41]对天津某垃圾填埋场的恶臭气体进行检测分析,共定量分析出111种恶臭物质,包括烷烃、烯烃、卤代烃、芳香烃、含氧烃和硫化物,春季检出恶臭物质58种,夏季检出恶臭物质62种。邹世春等研究了广州大田山垃圾填埋场空气中微量挥发性有机污染物的组成,春、夏季分别检测出47、64种化合物。夏季采样的平均气温为32.9 ℃,该温度适宜大多数微生物降解菌的生长,由于微生物具有较强的降解能力,有机质容易被各种微生物分解从而产生更多的VOCs,这些降解产物中以芳烃类化合物的数量最多[42]。由于不同季节微生物代谢的差异也导致了春、夏两季垃圾填埋场的恶臭浓度处于较高水平,而秋、冬季恶臭浓度有所减弱[43]。

表4 微生物除臭药剂菌种筛选和应用Table 4 Microbial deodorant strain screening and application

FARUK等对土耳其伊兹密尔的一座城市生活垃圾填埋场的恶臭气体进行检测分析,共检出VOCs 53种,其中单环芳香族化合物、卤代化合物、醛类、酯类、酮类、硫氮化合物、挥发性脂肪酸的质量浓度分别在0.09~47.42、0.001~62.910、0.01~38.55、0.01~7.54、0.03~67.60、0.03~5.05、0.05~43.71 μg/m3。FARUK等发现,与城市车辆排放的气体相比,垃圾填埋场释放的恶臭气体中苯、甲苯的浓度相对较高。用多元线性回归对不同化学物质与臭度之间的关系进行研究,发现醛类、酮类和酯类对臭度的贡献值超过96%[44]。

由于垃圾填埋场恶臭气体的物质种类复杂、浓度低,且敞开环境下气候条件对恶臭气体的性质参数影响很大,因此垃圾填埋场恶臭气体的控制在技术和管理上仍存在很大的困难。

2.2 药剂控制

2.2.1 微生物除臭药剂

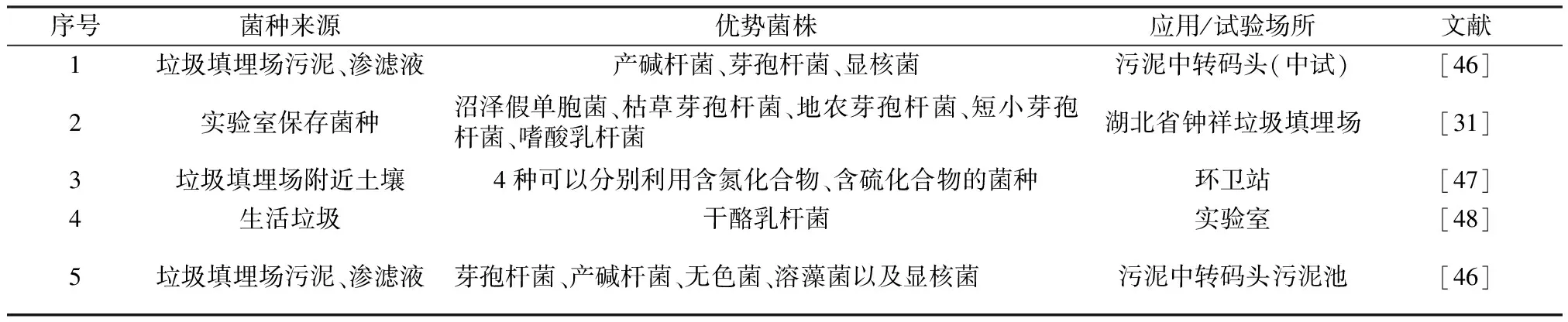

有效微生物群(EM菌)是一种由酵母菌、放线菌、光合菌、藻类等多种有益微生物经培养而成的混合微生物制剂[45],是当前微生物除臭药剂的主要代表。EM菌中既含有降解性细菌,又含有合成性细菌,在除臭过程中各类微生物均发挥着重要的作用。其中,发挥核心作用是光合细菌和嗜酸性乳杆菌,其合成能力支撑着其他微生物的活动,同时也利用其他微生物产生的代谢物质(氨、硫化氢、甲烷等)形成共生关系,保证EM菌状态稳定,功能齐全。

虽然EM菌在垃圾填埋场除臭工作中已有较成熟的应用,但微生物除臭技术仍存在高效菌种筛选困难、见效慢、针对成分复杂的垃圾除臭效果不明显等缺陷,已有的微生物除臭药剂往往不能适应垃圾填埋场的恶劣环境[46]。现有的微生物除臭药剂菌种筛选和应用情况汇总见表4。

2.2.2 植物提取液

植物提取液于植物的花、叶、茎、根等器官中提取制成,其含有的共轭双键活性基团可与多种恶臭组分发生酸碱、催化氧化、氧化还原等反应,从而达到除臭效果。植物提取液可被微生物完全降解,无毒、无污染,同时植物提取液还具有高效、投放量少等特点[49]。上海老港废弃物处置场采用玫瑰提取液作为生活垃圾及污泥填埋作业区的除臭剂,具有明显的臭气抑制效果。

2.2.3 气味掩蔽剂和香味中和剂

气味掩蔽剂是一种气味更强的芳香味药剂用于掩盖待处理臭气成分,对恶臭气体有掩蔽作用的物质有乙硫醇桉树油、甲基吲哚香豆素、樟脑油香水等[50]。香味中和剂旨在降低总臭气浓度,香味中和剂对臭气成分具有一定的吸附效果。两者的区别在于气味掩蔽剂是用更强的气味叠加遮掩另一种臭气,造成了更高水平的综合臭,而香味中和剂通过与臭气反应或吸附臭气降低综合臭水平。

气味掩蔽剂和香味中和剂可以实现特殊场地快速有效的臭味消除,但这并不能从根本上解决臭味物质中有毒有害物质的问题,仅可用作臭气控制工作的应急手段。

2.3 覆盖材料对恶臭的控制

合适的覆盖材料对于抑制恶臭气体释放具有重要的作用,目前广泛采用的黏土覆盖材料会占用大量的填埋空间,使垃圾填埋场有效库容减少,此外黏土原料来源有限,材料成本相对偏高,寻求更佳的覆盖材料是近年来研究的热点。

将矿化垃圾细料作为日覆盖材料不仅解决覆盖材料紧缺的问题,也可以起到脱除新鲜垃圾产生的恶臭问题[51]。SOLAN等[52]将建筑垃圾、商业和工业废物、木屑作为垃圾填埋场替代覆盖材料,发现将建筑垃圾同木屑组合用作覆盖层将有效降低垃圾填埋场的臭气释放。HDPE膜对于防止恶臭气体的释放也有很好的效果。

2.4 垃圾填埋场管理对恶臭控制的影响

2.4.1 填埋作业方式

填埋作业过程中的恶臭气体释放是垃圾填埋场恶臭污染的重要源头之一。通过改进填埋作业方式控制恶臭气体属于源头控制方式的一种,具体操作方法包括减少生活垃圾暴露面积及时间、防止恶臭气体无组织释放等。

王明超等[53]在上海老港废弃物处置场实践一种快速卸料有序填埋的“C”型作业工艺,该工艺的特点为“背风布坡、旋转卸料、斜面推运、平面压实”,明确作业机械各自运行区域和行驶路线,车辆在各自制定区域内按既定路线行驶,可较好地实现作业面控制、快速卸料和有序填埋,进而减少垃圾暴露面积,缓解恶臭气体散发。

国内多个垃圾填埋场实施了全密闭填埋作业方式,如阿苏卫垃圾卫生填埋场[54],该作业方式将中间覆盖材料改为HDPE膜,使作业面外其余垃圾堆体表面均能实现全覆盖,并最终将每个填埋单元做成一个密封系统,并且在覆盖膜下布置填埋气收集管,使填埋气有组织收集和排放,最终实现对垃圾填埋场恶臭气体的大幅削减。2010年我国首列充气膜结构密闭作业设施在北京安定垃圾卫生填埋场建成运行,该设施主要由4个部分组成,分别为空气支撑膜结构系统、气体组织及处理系统、自控系统、环境安全监测系统[55]。充气膜结构密闭作业设施内部是一个类似有限空间的作业环境,与常规的有限空间差异很大。该设施不仅实现了垃圾填埋场的恶臭控制,同时也实现了渗滤液的减量排放。但空气膜结构的投资运行和日常维护费用高,且膜内温度高、湿度大、有毒有害臭气集中、工作环境恶劣等问题比较严重,该作业方式有待改善[56]。

2.4.2 填埋气和渗滤液恶臭控制

垃圾填埋场的恶臭污染主要来自两方面,一是填埋气的无组织排放,二是垃圾渗滤液散发臭气[57]。因此,控制这两个过程中的恶臭气体释放对于缓解垃圾填埋场恶臭污染至关重要。

北京市朝阳区高安屯卫生填埋场通过加密导气井并增加表面膜覆盖和膜下填埋气收集系统来减少填埋气的无组织释放,对导排或收集的气体进行火炬燃烧或发电处理,实现填埋气的资源化利用。渗滤液应尽可能做到密闭收集,同时要防止渗滤液对金属管道的腐蚀泄露[58]。而对于渗滤液收集池或调节池宜采取加盖抽气布置,避免渗滤液散发的臭气对周围环境造成污染[59]。

3 结 语

卫生填埋在短期内仍是我国主流的垃圾处置方式,近年来填埋作业技术的进步使大型垃圾填埋场在苍蝇和恶臭控制上均有明显的成效,但多数垃圾填埋场仍缺乏必要的资金和管理以保证填埋场的卫生环境安全。

垃圾填埋场苍蝇的产生与恶臭气体释放具有很大的相关性。因此,抑制生活垃圾处置过程中恶臭气体的产生,同时是一种非常有效的控制苍蝇孳生的方法。另一方面,对于填埋场作业区,苍蝇活动密度高,最快速的控制措施仍为喷洒药剂,而传统杀虫剂难以避免虫害抗药性的问题,因此未来应寻找更加安全的药剂替代品,利用生态系统中的病毒、细菌、霉菌、昆虫天敌以及工程植物和微生物等研发环境友好型生物杀虫剂。

当前垃圾填埋场恶臭污染控制主要从源头控制、作业过程中恶臭控制及通过控制腐败进程减少或延缓恶臭物质产生3方面展开。根据我国垃圾填埋场恶臭产生规律及影响因素,寻找切实可行的恶臭污染控制技术,最大限度地抑制恶臭物质的产生,实现恶臭物质的高效去除,将卫生填埋场恶臭污染控制在最低水平上,是现阶段我国垃圾填埋场恶臭污染控制工程的发展方向。垃圾填埋场恶臭物质的释放很大程度上由暴露的腐烂生活垃圾造成,因此控制填埋场的恶臭气体,除了减少生活垃圾的暴露面积和暴露时间外,控制生活垃圾的腐败进程也是一种思路。目前关于该方向的研究未见相关报道,未来可在此方向开展深入研究。

[1] DONG Jun,CHI Yong,ZOU Daoan,et al.Comparison of municipal solid waste treatment technologies from a life cycle perspective in China[J].Waste Management & Research,2014,32(1):13-23.

[2] 中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2014[M].北京:中国统计出版社,2014.

[3] 张英民,尚晓博,李开明,等.城市生活垃圾处理技术现状与管理对策[J].生态环境学报,2011,20(2):389-396.

[4] 唐圣钧,赵由才,黄仁华.生活垃圾填埋场灭蝇技术进展[J].环境卫生工程,2004,12(4).

[5] 鱼红霞,余杰.城市生活垃圾填埋场恶臭污染与周边限建区划分探讨[J].四川环境,2010,29(2):100-103.

[6] 郭庶,于云江,袁韧.垃圾填埋场二次污染物对周边环境及居民健康的影响[J].国外医学(卫生学分册),2007,34(2).

[7] 黄皇,黄长缨,谢冰.城市生活垃圾填埋场恶臭气体污染控制方法[J].环境卫生工程,2010,18(4):7-9.

[8] 刘忠玲,成群,刘成军,等.苍蝇体表携带细菌的定量研究[J].预防医学文献信息,2001,7(1):6-7.

[9] 王克虹,苏冬云,顾玉祥.生活垃圾填埋场蝇类化学防治的研究[J].中华卫生杀虫药械,2001,7(3):10-14.

[10] 张军,黄仁华,顾玉祥.大型生活垃圾填埋场的综合灭蝇技术[J].上海城市管理职业技术学院学报,2000(4):25-27.

[11] 何东升.宁波市铜盆浦垃圾填埋场苍蝇的控制技术[J].环境卫生工程,2002,10(3):110-112.

[12] 任稚萍.垃圾处理场苍蝇密度的控制[J].中华卫生杀虫药械,2006,12(1):68-69.

[13] 张瑞明,郑学娟.垃圾填埋场苍蝇防治技术的探讨[J].环境卫生工程,1994,2(3):12-14.

[14] 丁俊,李志,张家勇,等.两种菊酯类水乳剂对生活垃圾填埋场蝇类防治的应用研究[J].中华卫生杀虫药械,2015,21(1):37-39.

[15] 尉吉乾.环保型蝇类控制技术的初步研究[D].杭州:浙江大学,2008.

[16] 姜良华,李爱启,吴建友,等.生活垃圾填埋场蝇类化学防制应用技术[J].中华卫生杀虫药械,2006,12(5):342-344.

[17] GEDEN C J,SZUMLAS D E,WALKER T W.Evaluation of commercial and field-expedient baited traps for house flies,MuscadomesticaL.(Diptera:Muscidae)[J].Journal of Vector Ecology,2009,34(1):99-103.

[18] QIAN Kun,ZHU J J,SIMS S R,et al.Identification of volatile compounds from a food-grade vinegar attractive to house flies [J].Journal of Economic Entomology,2013,106(2):979-987.

[19] 王燕,师光禄,吴振宇,等.植物源杀虫剂作用机理研究进展[J].北京农学院学报,2008,23(4):70-73.

[20] 张彦敏,孙立明,孟了,等.植物杀虫剂的应用研究[J].医学动物防制,2004,20(3):132-135.

[21] 郑和斌,郭海明,王金辉,等.植物源杀虫剂开发利用现状及其前景展望[J].湖南农业科学,2006(1):52-54.

[22] 韩俊艳,张立竹,纪明山.植物源杀虫剂的研究进展[J].中国农学通报,2011,27(21):229-233.

[23] 洪国才,张小东,董国祥.生活垃圾卫生填埋场苍蝇综合防治[J].环境卫生工程,2005,13(5):19-20.

[24] SHOUKRY I F.Toxicological deteriorations of two volatile oils ofMatricariachamomillaandClerodendroninermeon the adult house flyMuscadomesticaL.[J].Journal of the Egyptian Society of Parasitology,1997,27(3):893-904.

[25] EZEONU F C,CHIDUME G I,UDEDI S C.Insecticidal properties of volatile extracts of orange peels[J].Bioresource Technology,2001,76(3):273-274.

[26] ALVAREZ M D,DE LA FUENTE J L,VILLARRUBIA O L,et al.The biological activity of ricinus communis on the housefly(Muscadomestica)[J].Revista Cubana de Medicina Tropical,1996,48(3):192-194.

[27] SUKONTASON K L,BOONCHU N,SUKONTASON K,et al.Effects of eucalyptol on house fly (Diptera:Muscidae) and blow fly (Diptera:Calliphoridae)[J].Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo,2004,46(2):97-101.

[28] KHAN M F,AHMED S M.Toxicity of crude neem leaf extract against houseflyMuscadomesticaL. adults as compared with DDVP,dichlorvos[J].Turkish Journal of Zoology,2000,24(2):219-223.

[29] 丁雪梅,李维炯,李南华,等.BM微生物制剂在垃圾处理中除臭抑蝇的作用[J].城市管理与科技,2003,5(2):71-73.

[30] 汪英学.复合微生物制剂处理垃圾恶臭气体的研究[D].武汉:华中农业大学,2012.

[31] 汪英学,赵述淼,吴定心,等.新型复合微生物制剂对垃圾填埋场的除臭效果[J].湖北农业科学,2012,51(1):35-38.

[32] 孙立明,王克虹.高效复合微生物菌剂对垃圾填埋场恶臭物质的抑制作用[J].中华卫生杀虫药械,2004,10(4):268-270.

[33] NURITA A T,HASSAN A A.Filth flies associated with municipal solid waste and impact of delay in cover soil application on adult filth fly emergence in a sanitary landfill in Pulau Pinang,Malaysia[J].Bulletin of Entomological Research,2013,103(3):296-302.

[34] LOLE M J.Nuisance flies and landfill activities: an investigation at a West Midlands landfill site[J].Waste Management & Research,2005,23(5):420-428.

[35] 钱觉时,段策,韦迎春,等.垃圾卫生填埋场覆盖材料的研究与应用[J].环境工程,2008,26(4):24-27.

[36] 文颂锋,孙立明,陈国龙.固体垃圾填埋场苍蝇防治的总结介绍[J].医学动物防制,2002,18(3):159-162.

[37] 王克虹,陈石,孙立明,等.不同覆盖材料对苍蝇生长发育的影响[J].医学动物防制,2001,17(4):177-180.

[38] 梁超.上海老港固废处置基地异味控制措施探讨[J].环境卫生工程,2012,20(3):20-22.

[39] 于铭,庞立习.HDPE膜作为生活垃圾卫生填埋场临时覆盖材料的优越性探讨[J].环境卫生工程,2010,18(4):58-61.

[40] 扶焱明,徐献忠,唐素琴,等.生活垃圾卫生填埋场覆盖HDPE膜下填埋气体安全性监测研究[J].环境卫生工程,2010,18(4):40-42.

[41] 闫凤越,邹克华,李伟芳,等.垃圾填埋场恶臭气体的指纹谱[J].环境化学,2013,32(5):854-859.

[42] 邹世春,李攻科,张淑娟,等.广州大田山垃圾填埋场空气中微量挥发有机污染物组成[J].环境科学学报,2000,20(6):804-806.

[43] 李玲,熊骏生,陶凌燕,等.城市生活垃圾填埋场恶臭污染特征和生物控制技术研究进展[J].杭州师范大学学报(自然科学版),2014,13(5):523-528.

[44] FARUK D,ODABASI M,MUEZZINOGLU A.Chemical characterization of odorous gases at a landfill site by gas chromatography-mass spectrometry[J].Journal of Chromatography,2006,1122(1/2):222-229.

[45] 陆文龙,陈浩泉,薛浩.EM除臭剂应用于生活垃圾和污水污泥的中试研究[J].环境卫生工程,2012,20(6):30-31.

[46] 崔玉雪.用于填埋场臭气控制的微生物除臭剂开发与除臭机理研究[D].上海:华东师范大学,2011.

[47] 罗永华,邓穗儿,孙国平.一种新型微生物除臭剂的垃圾除臭实验[J].城市环境与城市生态,2003,16(3):23-25.

[48] 许丽娟,王震,贺月林,等.一株生活垃圾除臭乳酸菌的筛选与鉴定[J].安徽农业科学,2012,40(28):13770-13772.

[49] 解清杰,吴荣芳,赵如今,等.国内植物提取液除臭剂的开发及其在污水厂的应用[J].安徽农业科学,2008,36(23):10161-10163.

[50] 吴冰思.环境卫生设施臭气治理技术[J].环境卫生工程,2003,11(1):20-24.

[51] 张华,赵由才.生活垃圾填埋场中矿化垃圾的综合利用[J].山东建筑工程学院学报,2004,19(3):46-50.

[52] SOLAN P J,DODD V A,CURRAN T P.Evaluation of the odour reduction potential of alternative cover materials at a commercial landfill[J].Bioresource Technology,2010,101(4):1115-1119.

[53] 王明超,严光亮,黄仁华,等.生活垃圾卫生填埋场恶臭污染防治对策研究进展[J].科技资讯,2012(4):148-150.

[54] 王进安,董路.单元包封密闭式填埋工艺在阿苏卫垃圾卫生填埋场的探索实践[J].环境科学研究,2012,25(4):436-440.

[55] 袁满昌.充气膜结构密闭作业设施在垃圾卫生填埋场的应用[J].城市管理与科技,2011(4):54-55.

[56] 刘欣艳,尹朋建,张旭,等.北京市生活垃圾填埋场全密闭化工艺研究[J].环境卫生工程,2014,22(4):14-15.

[57] 郑丽婷,吴选辉,王志茹.大中型卫生填埋场臭气治理探索与实践[J].环境工程,2010,28(4):66-68.

[58] 梁顺文.生活垃圾填埋场恶臭污染控制技术与对策[J].环境卫生工程,2008,16(2):56-58.

[59] 王翠霞,王进安,沈浩,等.阿苏卫填埋场调节池封闭除臭工程研究[J].环境卫生工程,2009,17(4):58-60.