高职院校学生创新创业实践能力模式研究

——以山东理工职业学院为例

2016-03-13郝传海冯建雨

郝传海 董 铭 冯建雨

(山东理工职业学院,山东 济宁 272067)

教育部《高等职业教育创新发展行动计划》(2015-2018年)提出:“要加强创新创业教育,将学生的创新意识培养和创新思维养成融入教育教学全过程,按照高质量创新创业教育的需要调配师资、改革教法、完善实践、因材施教,促进专业教育与创新创业教育有机融合;集聚创新创业教育要素与资源,建设依次递进、有机衔接、科学合理的创新创业教育专门课程(群)”。随着我国政府、社会等对于创业教育的关注度与日俱增,在创业教育方面,一些高校都不同程度地总结了一些自己的经验和心得,有些学校也建立起自己的一套模式,高校创业教育呈良性发展的态势。然而,要将创业教育在我国各高校普遍推行、长效发展起来,必须走一条适应地方经济发展的创新创业实践能力模式。

1 建立创新创业模式

从国家鼓励创新创业的精神出发,依据当地产业结构调整对于人才的需求变化,将学生的兴趣引导至适合其发展的能力发展上,建立学生创新创业实践能力模式,建设好学生创新创业能力的有形和无形载体,在学校用大赛标准进行要求与考核,在实习过程中用企业真实的任务需求考核学生。创新创业模式由校企共育、第二课堂、大赛引领、导师课题四个子模式构成。

1.1 校企共育——校企合作培养模式

学校与企业建立校企合作委员会,每年探讨人才培养方案制定,学科课程体系制定。每一堂专业课的设定根据企业工作任务制定,将企业真实的任务情境引入课堂,形成“基础上课-综合实训-顶岗实习-毕业论文”不断递进的适应合作企业需求的校企合作培养模式。

1.2 第二课堂——学生特长挖掘模式

团总支开展学生入门兴趣培养,面向全院学生开展兴趣活动,主要围绕学习为主,调动多数人的兴趣,挖掘特长的学生,做好登记记录,为专业协会挖掘后备力量;创新创业科从专业发展角度结合学生的兴趣强度,根据不同专业协会双向配置学生。

1.3 大赛引领——学生能力提高模式

结合自身学院特点,甄选各级政府协会组织的大赛,筛选出与学院人才培养目标,当地企业发展一致的大赛,建立自己的年度计划,制定出全年大赛作战进度图,规划大赛的训练、实施方案,组织学生进行能力训练。

1.4 导师课题——精英学生训练模式

导师通过组织精英学生参加研究纵横向课题,训练学生具备企业工作经验。

2 做法与经验

以机电工程学院为例,成立了专门创新创业办公室,专门老师负责,根据职业技能大赛、全国3D大赛、地方企业技术要求等建立了适应本院发展的创新创业实际能力模式,形成学生社团、专业协会、创新特训营和研究所“3+1”阶段育人模式,培养了一大批精英学生和创新创业名师团队。

2.1 重视学生社团

学生社团做好创新创业教育的一级教育,激发学生创新创业兴趣。大学生社团因学生依据兴趣爱好而自愿组成,尊重学生的主体地位,遵循人的学习和发展规律,发挥学生的主观能动性,对学生的可持续发展影响深远。原密西根大学校长詹姆斯·杜德斯说:“当校友们被问及真正可重视的大学教育是什么的时候,他们几乎从未提到过课程,这些东西在期末和毕业以后很快就消失了。相反,他们记得的是参加过的社团,所遇到的老师和同学以及他们所结交的友谊。”大学生社团由党支部书记领导,团支部书记主抓的管理模式。

2.2 强化专业社团

专业协会做好创新创业教育的二级教育,以学生自己开展项目为主教师为辅,开展创新创业工作,同时,将企业真实项目和教师科研项目深入到学生创新创业教育中,真题真练,提高学生创新意识、创新精神和创新能力的实践教学。

2.3 组建创新特训营

创新特训营为创新创业教育的三级阶段,为创新创业教育金字塔塔顶,学生创新创业能力与大赛对等,实现“以赛促教,以赛促改,以赛促学,以赛促用”。

2.4 用好研究所

机器人与智能装备研究所是学生最后的凤凰涅磐阶段,精英参与导师研究课题。在机器人与智能装备研究所基础上,通过整合区域内高校、科研院所、高新企业等资源,共同建立技术协同创新中心,搭建一个新技术创新的摇篮,也是学生快速走向就业岗位的摇篮。

3 成效与展望

3.1 “3+1”阶段培养学生就业效果显著

已连续多年开设校企合作班,通过专业调研以及企业反馈等途径,参加过创新创业培养的学生更能够胜任工作。为更好地促进学生创新创业培养,2015年开设无人机技术应用校企合作班,山东好奇无人机培训基地成功落户我院,具备AOPA无人机驾照培训资质。

3.2 学生创新创业获奖成绩斐然

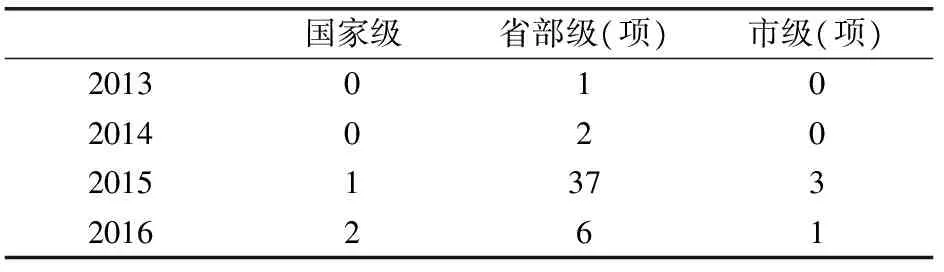

CAD/CAM专业协会被山东省科学技术协会、山东省高校工委、山东省教育厅、共青团山东省委员会和山东省学生联合会等部门联合评为2015年度山东省优秀大学生科技社团。2016年将机械电子创新专业协会推荐为山东省优秀大学生科技社团评选对象。“3+1”阶段培养模式建立以来,共有500余名学生参加了专业协会,200余名学生进入了创新特训营,30余名学生参与了导师横向课题。截止到2016年上半年,以机电工程学院为例,2013-2016学生获奖情况见表1。

表1 2013年-2016年协会成员参加各类竞赛获奖情况

3.3 课程体系更加完善

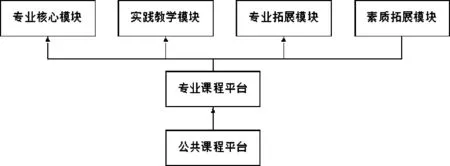

同样以机电工程学院为例,围绕学生第一课堂,培育创新创业的土壤,课程分成“两个平台四个模块”,创新创业教育列为公共课程平台,同时在专业拓展模块中增加创新培养的课程,如工业机器人技术、3D打印、无人机技术等。平台建设框架见图1。

图1 平台建设框架图

总之,学生社团、专业协会、创新特训营和研究所“3+1”阶段育人模式,满足了当地企业对人才的能力需要,实现了教学与育人并重,将教学与协会相融合,引导师生协同发展的效果。下一步,将进一步做好顶层设计,重点抓好专业协会管理,落实协会换届、管理、活动等一系列制度。

[1] 刘鸫根,钟健.高职创新创业人才培养的实践与创新——以深圳职业技术学院为例[J].职教通讯,2013,(20):12-16.

[2] 蔡亚峰,张丽.依托“挑战杯”培养工科大学生创新能力-以南京工业大学为例[J].现代商贸工业,2014,(21):137-138.

[3] 詹姆斯·杜德斯.21世纪的大学[M].北京:北京大学出版社,2005:96.