农业文明的死亡与投影文明的再生

2016-03-09朱大可

摘要:华夏农业文明已经死亡,现存于中国的,是一种西方文明的投影,又称投影文明。早期华夏农业文明被西轴线所控制,晚期华夏文明则被沿海的东轴线控制,但由于大陆主义和儒家思想的束缚,东轴线未能推促农业文明的自我转型。它只能在19世纪末无可挽回地走向衰败和死亡。

关键词:原型文明;投影文明;西轴线;东轴线

中国分类号:G04

文献标识码:A

一、 世界文明的诸多品种

1. 原生文明、次生文明和再生文明

根据阿诺德·汤因比的罗列,古代原型文明可以分为以下几种:美索不达米亚文明、爱琴(迈锡尼/克里特)文明、犹太/叙利亚文明、希腊/罗马文明、印伊文明、东亚文明(华夏/日本文明)、拜占庭文明、伊斯兰文明、中美洲(阿兹特克和玛雅)文明、安第斯(印加)文明等。①

这个简陋分类的缺陷在于,它建构在一个二维平面上,缺乏各文明之间的层级区分。而一种更为有力的分类,是把原型文明分为原生文明、次生文明和再生文明三种,其中美索不达米亚文明和埃及文明为原生文明,爱琴/希腊文明、叙利亚文明(犹太文明)、波斯文明、印度文明和华夏文明属于次生文明,拜占庭文明、伊斯兰文明、中美洲文明和安第斯文明则属于再生文明,等等。这个划分不仅设置了原型文明的空间(共时性)维度,也提供了时间与传播(历时性)的清晰线索。

2. 原型文明的基本要素

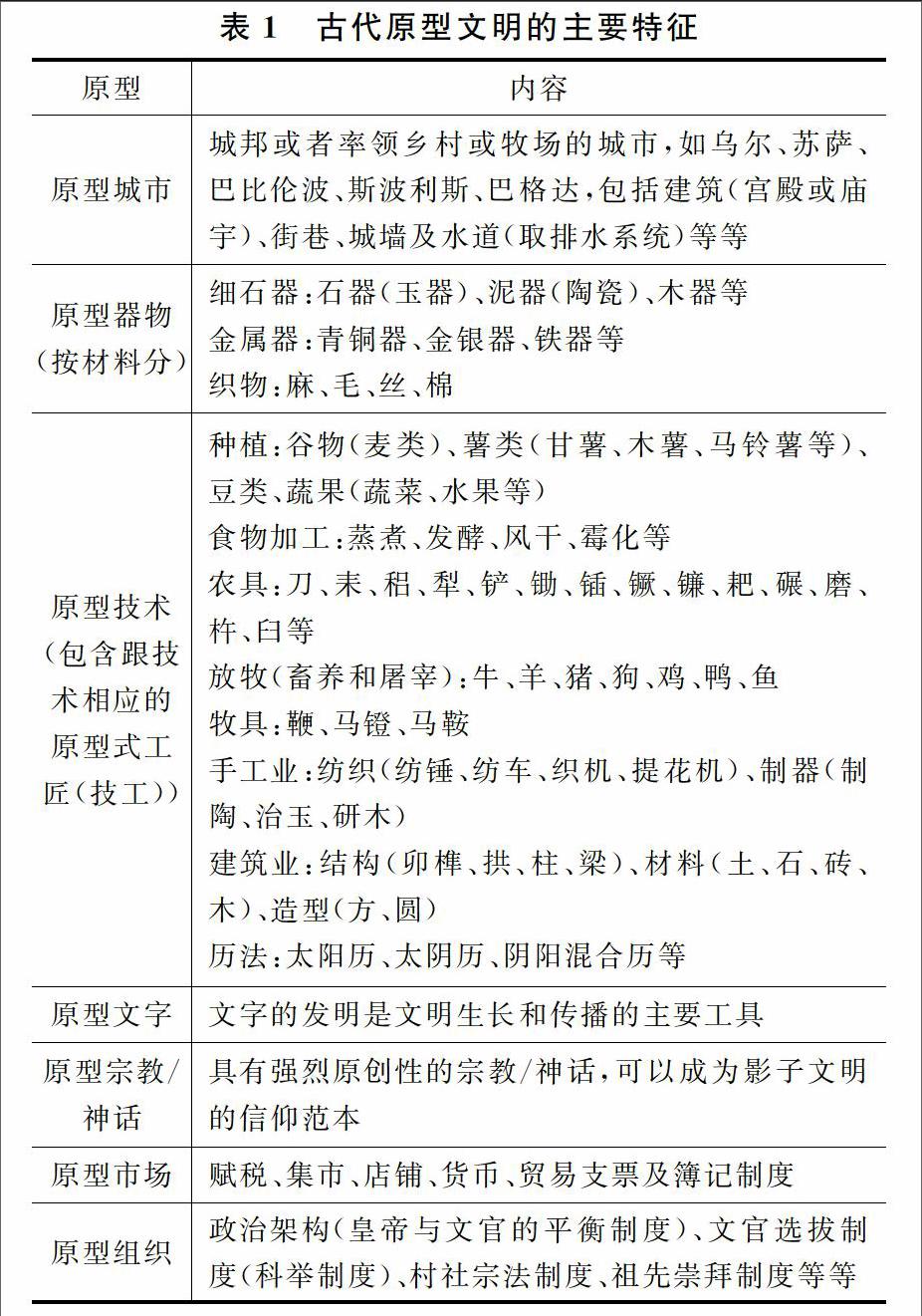

构筑原型文明的五大要素分别为原型城市、原型文字、原型宗教/神话、原型农作物及种植加工技术、原型器物及制造技术。它们是衡量文明是否具有原型性以及原型化的程度高低的重要尺度。此外,原型市场和原型组织是另外两个重要的尺度。

原型发明是一切文明的源头与核心。苏美尔文明之所以被公认为原型文明,就是它完全符合上述标准:它拥有自己的12座城邦,如欧贝德、埃利都、乌尔和乌鲁克等等;它也拥有自己的楔形文字,以恩利尔为主体的众神体系,以小麦为核心的农业种植和灌溉体系,以及驴车、青铜器、胶、轮、锯、皮革、武器、锤、鞍、铲、叉、钉、釜、袋、靴、指环、拖鞋、酿酒术、十二月历法、四则运算和十进制等等。②原型文明就像一只魔术师的布袋,可以从中源源不断地掏出新奇的事物,从而让其他区域的人们目瞪口呆。马尔克斯在小说《百年孤独》里描述耳目闭塞的马孔多地区,磁铁、望远镜、放大镜乃至寻常的冰块,都能成为蛊惑人心的宝器。文明原型本身就是伟大的利剑,洋溢着向外扩张的征服性力量。

全球原型文明的原型化程度,从美索不达米亚开始,向东与西逐渐衰退,形成区域性递减效应,而在东亚进入半衰状态。但东亚不是文明传播的终极地,而是某种重要的沉积地。美洲才是文明传播的终点。美洲文明跟东亚文明有某种相似之处,它引入西亚的台庙式金字塔结构,同时也接管东亚(殷商)文明的部分原创细节,如玉石崇拜、日神(少昊)崇拜和应龙(羽蛇)崇拜。但玛雅文明在天文学上的贡献,径自达到了史无前例的高度。这种复杂而精密的知识,要么源于玛雅人的原创,要么源于某个无人知晓的秘密事物(一位神或一种消失的文明)。无论如何,玛雅文明都是经过充分混合的杂交文明。[美]林恩·V.福斯特:《探寻玛雅文明》,王春侠等译,北京:商务印书馆,2007年。

3. 华夏文明的杂交特征

华夏文明被标定为次生文明,不仅缘于它的崛起时间晚于西亚,更在于其原创性弱于苏美尔,而且部分借鉴了两河地区的文明成果。例如,青铜器作为华夏文明开端的重大标志,铸造工艺理念源于苏美尔,殷商使用的军事武器,除了戈和刀是原创,其他的斧、矛、匕首、剑、盔甲之类,其器型均源于苏美尔,但另一方面,商代民用的祭器/食器的器型,却源自本土的陶器(如盂、鬲、釜、鼎、盉、尊之类)。李济:《安阳》,上海:上海人民出版社,2007年,第169页。这种外来原型加本土创意的过程,既是原型趋于弱化的信号,也是二度创造的重要开端。中国文明的早期阶段,充满着这种输入和自生的双重因素。在此意义上,华夏文明可以被视为杂交文明,但在汉代以后,它的原创色彩变得日益浓烈,并在宋明两朝达到巅峰,成为农业文明的最高范本。

位于轴心时代的东周和秦代,是大量吸纳外部元素的门户开放年代。被中国史学界误认为极具原创性的秦帝国,只是波斯文明的二传手而已。嬴政通过居住于甘陕一带的波斯祆教移民,全面拷贝阿契美尼德王朝的制度——统一文字、度量衡和轮轨尺寸,建立国家行省(郡县)制度,修造国家高速公路(驰道)和驿传系统,建造超级皇家陵墓和人工水渠灌溉体系,架设十二月神崇拜(按波斯人形象铸造十二铜人),等等。朱大可:《华夏上古神系》,北京:东方出版社,2014年。正是300年前波斯帝国的原创精神,滋养了身体羸弱的东亚独裁者,令其散发出伟大缔造者的虚假光辉。

19世纪在全球贸易中扮演重要角色的松江棉布(因以南京为货物集散地,西人称为“南京布”),其源头可追溯到中国纺织业圣女黄道婆。她于元初从海南岛返回上海松江府故里,在江南一代传授纺织技术,推动了华夏文明晚期的“棉花革命”。陶宗仪:《南村缀耕录》,北京:中华书局,2004年。黄道婆的棉布织造技术,来自她曾经长期居住的海南岛,该地黎族织造的棉纺织品“黎锦”,跟印度尼西亚的马来族居民有关,属于南岛文化圈的组成部分,但要是继续追踪就能发现,马来人的纺织技术,只能出自印度次大陆,那是亚洲棉及其纺织技术的唯一源头。黎锦的织造材料为草棉和木棉两种,所以又称 “吉贝”。吉贝(Ceiba )为马来语,为梵语“Karpassa”一词的转音,原义就是木棉。这个语言学线索是黎锦跟印度相关的另一个重要证据。

“黎锦”和“松江布”均为“海上丝路”的另类产物,不符合向外单一输出的官方叙事范式。但华夏文明亦提供了不少自主发明的原创技术,除了李约瑟宣称的“四大发明”以外,它的原创谱系里还应包括丝绸、瓷器、茶叶、生漆、马镫、纸币、周易二进制和炼金(丹)术等等。其中被年鉴学派最多谈论的,是马镫的非凡意义,因为没有马镫,蒙古骑兵就无法修改整个欧亚大陆的历史面貌。杜君立:《历史的细节》,上海:上海三联书店,2013年。此外,中国炼金术通常被视为“迷信”而拒绝将之纳入“中国发明”清单,但正是这种炼金术在欧洲产生了深远影响,它不仅推动了化学和药学的近代实验,还引发欧洲神秘学和精神分析学的起飞。[德]汉斯魏尔纳·舒特:《寻求哲人石:炼金术文化史》,李文潮、萧培生译,上海:上海科技教育出版社,2006年。顺便说一下,在中国本土,炼金术理念也推动了酿酒术、制茶术、烹饪术、中医药术和烧瓷术的发育,这五种文化样式,都可被纳入炼金术话语的范畴。它们的制作过程完全符合炼金术的基本语法。

中国人最热衷谈论的丝绸,其输出年代应该远早于官方认定的西汉(《史记》)。在埃及底比斯距今约3000年的木乃伊身上,奥地利维也纳大学的三名考古学家发现了一块彩色丝绸残片,属于第二十一王朝,它只能来自中国,并彻底改写了世界贸易的时间表。G.Lubec, J. Holaubek, and C. Feldl, et al., Use of Silk in Ancient Egypt, Nature, 1993, 362(25).也许早在商代,也就是距今3600年到3000年期间,丝绸之路就已悄然建立。出现在埃及的丝绸残片,只是它的一个细小回声而已。出产和营销丝绸的源头,亦与长安无关,而是成都平原,也即以产丝著称的古蜀国。它的国王是以“蚕丛”命名的,意思是“成堆的蚕虫”。这条贸易路线向南通过云南和贵州,进入缅甸、泰国和印度,转达波斯,再由波斯转运至欧洲和北非。它可能是历史上最古老的丝绸之路。在这条路线上出土了一些贝币,也即天然虎斑贝,它们来自印度洋和西太平洋热带海区。古印度是最早使用贝币的地区之一,而这条贝币链的终点,就是四川广汉的三星堆遗址(公元前1200年公元前1000年),在三星堆的青铜贮贝罐里,陈放着数千枚来自印度的细小礼物,它们缄默地描绘了这个文明的贸易触角。参见段渝:《中国西南地区海贝和象牙的来源》,见中国中外关系史学会等编:《中国与周边国家关系研究》,北京:中国书籍出版社,2013年;邱登成:《从三星堆遗址考古发现看南方丝绸之路的开通》,载《中华文化论坛》,2013年第4期。

4. 从原型文明到投影文明

跟原创文明形成对比的,可以称作投影文明、倒影文明、镜像文明和边缘文明等。它们是从原型上投射出的影子,被浓厚的租借、依附、复制和学习的特性所缠绕。而依照投影的地理位置,还可分为周边投影文明和远程投影文明。中国的周边国家,如朝鲜、日本、越南和泰国,地域上跟主流文明区域相衔,成为典型的边缘文明,或者说属于华夏文明的放射区域,亦可视为“文明的裙边”。远程投影文明,在地理上跟主流文明没有邻近关系,却能通过蛙跳式传播而获取其器物和技术。今天遍及全球的大多属于这种类型。

按复制程度强弱区分,还可以进一步将投影文明分为高端复制型(又称“修正型文明”)和低端复制型两种。日韩文明较早完成对欧美文明/制度的模仿,并逐渐具有强大的“修正功能”,有能力对部分原型产品进行深化、细化和优化提升,属于高端复制型。日本在汽车、家电、照相机、电子产品和农业技术等方面的杰出贡献,就是最好的例证。日本文明改造了核心文明的结构,从边际上增益后者的弹性,令其呈现出更加多姿的色彩。

跟以往青铜文明、丝绸文明和铁器文明等“单一全球化”截然不同,二十世纪以来的全球化,是人类有史以来最为彻底的全球化,它不是以往的单一器物(如彩陶、青铜和黑铁)的蔓延与复制,而是文明的整体性投影。这种遍及全球的狂热复制,缩小了发达国家和发展中国家的文明差异。世界各国的肖像正在变得酷似起来。全世界都在复制曼哈顿的建筑模式。高楼竞赛的狂潮遍及上海、成都、长沙、台北、吉隆坡、迪拜和麦加。那些高耸入云的摩天大厦,成为争夺现代文明话语权的主要视觉图式。游客登上帝国大厦顶层并俯瞰大地时,其内心话语会再现拿破仑的句式:我看见,我征服。这意味着个体的权力意志被高度所唤醒。但在失去高度的大厦底部,行人被迫要接受一种自我渺小化的暗示。文明在那里亮出了最阴郁的底牌。

就在华夏农业文明的广袤废墟上,出现了一个庞大的远程投影文明,它的崛起晚于东亚其他国家,却在二十世纪八十年代出现经济起飞。这是一种独特的发展模式,它包含西方缺失的三种特异性要素——多达14亿的人口,对于物质财富的群体性崇拜与激情,低成本和低技术含量的工业制造。这是中国式的三驾战车,它被邓小平所唤醒,狂奔于千禧年前后的东亚大地,创造出咄咄逼人的经济奇迹。但这恰恰构成文明升级的严重障碍。简陋的功利主义思维解除了技术创新和品牌建构的动力,令其难以实现向原创阶段的全面飞跃。这种情形若得不到扭转,中国就无法挣脱低端经济模式的锁链。这是中国制造业的生存危机,更是低端复制型文明的“内卷化”标记。

5. 古代文明和现代文明

历史学家试图向我们描述三种文明的衰败:东方农业文明的衰败、阿拉伯游牧文明的衰败以及欧洲古典文明(希腊/罗马)的衰败。[美]威廉·麦克尼尔:《西方的兴起——人类共同体史》(下卷),孙岳、陈志坚等译,北京:中信出版社,2015年。古代文明体系曾经扮演过重要角色,但今天它们已分崩离析,成为一些物质或非物质的碎片,以“遗产”的名义驻守在现代世界,成为新文明区域化的装饰符号。

与此相应的另一事实是,新兴的原型文明已经崛起,它经过英国的蒸汽革命、法国的器物革命、美国的电气革命和资讯革命,完成了从工业文明到后工业文明、器物资本主义到资讯资本主义、实体资本主义到符号资本主义、单元资本主义向复合资本主义的自我转型。在21世纪,美国还将率领全球,实现生命革命、能源革命和数码革命的三大目标。在我看来,“西方文明”的另一个更准确的称谓,就是“美国文明”。

毫无疑问,跟轴心期文明的多元形态截然不同,现代文明只有一种,那就是西方文明,这个文明建立在现代原型发明的坚硬基石之上,它们包括电灯、印刷机、电话、汽车、照相机、电影、电视机、飞机、核能、电脑和互联网,如果进一步扩展这个谱系,那么还应包括蒸汽机、铁路和火车、高速公路、半导体、录音机、洗衣机、X光、抗菌素、塑料、信用卡、超市和手机等等。全世界所有国家都在复制这个文明,寻求跟它接近和吻合。这种针对西方文明的趋同性,就是所谓的“现代化进程”。

6. 空间文明和时间文明

犹太民族是世界上唯一的时间民族。蒂利希指出,神令亚伯拉罕离开故土和他的父亲的家,意味着神令他离开土地,也就是离开空间神。[美]保罗·蒂利希:《文化神学》,陈新权、王平译,北京:工人出版社,1988年,第3649页。犹太人的子民遍及全球,却长期没有自己的祖国。1948年所获得的狭小的以色列国土,不足以改变它的时间属性。但它却受到历史神——时间上帝的庇护,这是一种罕见的福利,基于先知、预言和时间上帝的拥抱,犹太民族超越自身的苦难,屹立于时间的尖峰之上。

代表现代工业最高成就的美国,属于典型的空间文明,它不仅拥有印第安人的广阔领地,而且通过政治、货币和军事的权能,控制了人类的全部空间,甚至成为外部太空的主宰。但美国并不拥有时间,因为它几乎没有记忆。它的时间遭到了空间的压制和洗劫。它的特征是捍卫广阔的空间,并捍卫一种现在进行时的、可用经验实证的、只有短期记忆的日常生活。为了寻找时间上的突破口,美国人发展出一种黑客帝国式的科幻主义思维,指望在关于未来的想象性空间里,获得时间生长的起点和方向。

作为传统农业文明的中国,是典型的时空混合民族,它占有巨大的场所,却失去了空间扩张的弹性(在大多数情形下,它的空间是被北方游牧民族强行撑大的),它拥有悠久的历史和冗长的时间长度,经过先秦和魏晋的两次“印度化”“印度化”是胡适的用语,用以描述魏晋时期引入佛教的过程,而此前在先秦时期,已经有过一次剧烈的印度化过程,印度神话、吠陀哲学和沙门运动都对中国先秦思想家产生了巨大影响,参见朱大可:《华夏上古神系》,北京:东方出版社,2014年。,中国被印度的吠陀/佛教哲学,拖入了时间轮回和无限循环的圆环。在这种衔尾蛇(Ouroboros)式的结构里,永生和世界中心的理想被凝固了。圈式循环是没有未来向度的,它只有一个出口,那就是朝向已经流逝的旧时间,据此形成复杂的空间记忆。中国人的历史是一种叠加在时间里的空间,它热衷于描述帝国在版图经营上的成就。但这种庞大的记忆是高度脆弱的,可以被记忆管理者任意篡改、涂抹和遗忘。

二、 华夏文明的时空分野

1. 分隔线:华夏文明的空间分裂

中国本土拥有两条重要的切割线,第一条是400毫米等降水线,它从大兴安岭发端,经张家口、兰州、拉萨到喜马拉雅山脉东部,是中国半湿润和半干旱地区的气候分界线,并大致划分了内流区和外流区、季风区与非季风区、温带草原和温带落叶阔叶林、森林植被与草原植被、农耕区和畜牧区、农业经济和游牧经济。另一切割条是45度斜线的胡焕庸线,从黑龙江黑河市到云南腾冲的人口密度对比线,由地理学家胡焕庸于1935年提出。上述两条线大部分是彼此重合的,只在西南区域出现了显著的分化,为简化起见,不妨粗略地合称为“降水/人口分隔线”。它从气候学和人口地理学的角度,描述了中国文明的二元分裂模式。胡焕庸:《中国人口的分布、区划和展望》,载《地理学报》,1990年第2期;胡焕庸:《中国人口之分布——附统计表与密度图》,载《地理学报》,1935年第2期。

图2为等降水量线,图3为胡焕庸线,两者之间有严密的对应关系。

依据生存需要的本能,居住在分隔线以西的游牧或半游牧族群,必然要努力向分隔线东区进军,在更为肥沃温润的区域重建自己的“猎场”、“牧场”和“农场”,并因此跟分隔线以东的原住民东夷族群发生持续性的冲突、征服与融合。而这恰恰是华夏文明生长的基本模式。易华:《夷夏先后说》,北京:民族出版社,2012年。这种冲突以甘肃河西走廊东端为起点,以神话传说“炎黄大战”为象征性标志,历经6000~8000年左右的历史,直到满清王朝覆灭才暂告终止。它不仅带来大规模死亡和毁灭,也带来了文明的交换、合流以及生长的动力。

二元冲突和融合模式是目前能够解释华夏文明起源的最好图式。西部移民(“西戎”)提供了小麦农业考古研究证实,中国不是普通小麦的初始驯化中心,但却是它的变异中心、多样性中心和次生起源中心。参见靳桂云:《中国早期小麦的考古发现与研究》,载《农业考古》,2007年第4期,第1120页。、牛羊、家马(战车)、彩陶(大地湾文化)和麻葛,本土原住民提供了稷米、水稻、猪狗、黑陶和蚕丝。本土居民可按农作物进一步细分为半干旱地区的粟作民族(仰韶文化、兴隆洼文化等)和湿润地区(东南信风带)的稻作民族(河姆渡文化)两个支系。这些不同的族群在冲突中融合起来,形成华夏文明的基本格局。

“炎帝神话”象征着信风带的水稻民族,他们源于更早进入东亚的南岛语族,这似乎没有太大的异议,但“黄帝神话”究竟代表粟作民族还是麦作民族?抑或是这两种力量合流的象征?这仍然是个有待破解的疑团,而目前现存的考古学发现未能直接回答这个疑问。发生“炎黄大战”原因的另一推测是,携带小麦种子的“西戎”向东进击,逼迫华北半干旱地区的粟作居民向东迁徙,进而跟信奉炎神的稻作居民发生严重冲突。这个推测性场景一旦成立,就能细化坚硬的二元冲突模式,从而令冲突形态变得更加多元和复杂。

以地理人类学的角度观察,以下四种基本法则决定了华夏二元冲突的基本面貌:

第一,上古时期遍及全球的日神崇拜,形成西亚地区居民向东移迁的坚实动力,而远东作为全球最佳的生物避难所之一,拥有优良的物种生存环境,一旦发生战乱和灾难,西亚居民总是向东逃迁,并因太平洋阻拦而在东亚沉淀下来,不断形成新的移民堆积层,从而令华夏民族成为典型的混合型民族。

第二,由于西伯利亚地区受到间冰期影响,当高纬度地区面临严寒时,北方游牧民族就会向南寻找生机(山东居民“闯关东”是一个罕见的例外),并侵占南方农耕民族的土地,成吉思汗率领蒙古骑兵南下,就跟气候变迁有密切关系,[美]加雷斯·詹金斯:《气候的循环和成吉思汗崛起》,见[美]狄·约翰:《气候改变历史》,王笑然译,北京:金城出版社,2014年。这种由北而南的迁徙,加剧了华夏文明的混合特征。

第三,在移民的迁徙过程中,物种、器物、技术和神话的移迁是同步进行的,它必然导致文明和文化元素的大规模植入。根本不存在一个孤立和封闭的“东方”。华夏文明由原住民和移民所共同打造,而非孤岛环境中“土生土长”的结果。没有这种跨区域的传播和交流,文明的崛起和壮大是不可思议的。

第四,华夏农业文明的发育进程可以分为受孕期(新石器时代)、诞生期(诸夏、商、西周)、发育期(东周、秦、汉)、高潮期(唐、宋)、衰退期(元、明、早清)和死亡期(晚清)等六个阶段。在文明的受孕期和诞生期,西部征服者扮演了主导性角色,而在此后的各个时期,东部农耕居民的原创型角色日益重要,西(北)入侵者的角色则趋向于负面化,直到彻底葬送这个文明为止。

2. 西轴线和东轴线的生与死

二元冲突/融合的直接后果,是在周建都镐京之后,逐渐形成一条华夏文明西轴线,它是一条西北—东南走向的45度斜线,垂直于东北—西南走向的45度“降水/人口分隔线”,由秦岭南麓的文明融合点开始,沿汉江向东南方向运动,在河南与湖北一带形成文明繁华点。汉江的路线,经陕南、湖北西北和中部,经襄阳在武汉注入长江,长达1500多公里,勾连黄河与长江两个主要水系,在其四周形成“中原核心”。该斜线正是从融合点(秦岭)向繁华点(河南)进军的基本路线。南宋以前,中国首都(镐京、洛邑、咸阳、长安、汴京等)及主要重大政治文化事件都发生在该轴线周围。

运河的建造源于灌溉农业的本性,并以黄河与长江汇合,形成以水系为生命纽带的文明共同体。河流永远是作物、灌溉体系和货物输送的灵魂,而冲积平原的沃土亦是农作物生长的伟大基础。不仅如此,汉江还是重要的分段式航运通道,能以水陆接力的方式贯通黄河与长江,为中原核心的发育和成长输送养分。

耐人寻味的是,隋唐两朝开凿洛阳到杭州的运河,全长1700多公里,其河道可以直通船舶,是帝国企图大规模染指江南资源的地理谋略。这是从西轴线向东轴线转移的重大前兆。江南的富庶格局已经形成,而帝国的皇帝及其文官集团确认了这个令人喜悦的事实。

但随着金人南侵和宋军战败,宋王朝迁都建康府(南京,公元1129年),两年后又迁都临安府(杭州,公元1131年),此举导致西轴线被迫东移至太平洋西岸,形成一条纵贯中国东部的东轴线。而轴线东移的原因,不仅在于中国的外部威胁方向由西北转至北方和东北方,并且也在于,江南作为农业文明的新核心业已形成,而海洋贸易的远东航线也已被阿拉伯人和犹太人所开启。南宋以后,东轴线首先实现了北段的繁华,它以隋代兴建的京杭大运河为主体,形成北京到杭州的水运动脉。而后,东轴线继续向南延展,以海路连接福州、厦门(泉州)和广州,同时贯通黄河、淮河、长江、闽江和珠江等,跟太平洋海岸线平行,以南北垂直之态贯通整个东部,成为海洋贸易的坚硬支撑。此后的中国历代都城(南宋临安、元大都、明应天府和北京、清北京、民国南京)以及大多数重大事件,都发生在这条东轴线附近。就在长江三角洲地区,以太湖为核心,以杭州、苏州、无锡、南京、镇江、扬州为节点,形成了政治、耕作、纺织、器造、贸易、文学和人才的聚集中心,这种格局至今没有任何改变。陈桥驿:《中国运河开发史》,北京:中华书局,2008年。

以西轴斜线和东轴垂直线为经线,以黄河和长江为纬线,就组成了“井”字结构,这个框架结构就是华夏文明的最大机密。井字的内部,是华夏文明的叙事中心,它的意义不仅在于描述了文明发生的核心,更在于它是强大的叙事引力场,能够将叙事者的言说引向所谓“中心区域”,跟它紧密捆绑起来,同时忽略掉井字框架的外缘及其延展区域。这种叙事聚光效应招引了大批中国史的研究者,他们像飞蛾一样,云集于井字结构的表面,向它发出经久不息的礼赞。

东轴线跟西轴线的本质性差异,在于其运河的功能跟灌溉无关,而仅限于物资和商品输送。前者是中国农业文明走向衰败、商业文明开始萌芽的重大标志,亦是它向海洋文明转型的重大契机,而鉴于大陆主义和儒家势力的过于强大,东轴线的建构未能推促农业文明的自我转型,反而以海禁的方式自戕,最终只能无可挽回地走向衰败。郑和舰队七次出洋,推动的是朱棣的朝贡贸易,而私人贸易遭到严厉禁止。明清两代的大规模海禁,以及太平天国对太湖/长三角地区的毁灭性屠杀,是对东轴线价值的最大瓦解。它耳目俱塞地编织着旧帝国的残梦。

3. 两条轴线的时间分割

我们已经透彻地看到,西轴线和东轴线不仅是一个空间概念,更是某种重大的时间节点,它们描述了华夏文明的三个基本分期。在西轴线形成之前,也即周朝之前,我称之为“前轴期”(公元前5000年公元前11世纪中期),此为华夏文明的发育期,它以彩陶为序幕,以丝绸为纽带,以青铜为高潮,形成早期农耕文明的明晰轮廓。商是一个典型的游居民族,它放弃狩猎而没有放弃肉食殷人采用的厚壁高足的青铜食器显然适用于高温烹煮模式,其功能主要是用来对付肉食,而不是蜀黍和蔬果。,放弃游牧而没有放弃游居郭静云:《夏商周——从神话到现实》,上海:上海古籍出版社,2013年,第200202页。。在短短600年期间,迁都竟达到13次之多,平均50年迁移一次。这是一种游牧/狩猎民族的惯性,不仅如此,这种游居模式还是对游耕模式的一种严密的呼应。所谓游耕,即采用撂荒或轮荒耕作。农民必须随着土地游耕不断搬迁。最初它是一种远距离和蛙跳式的动态搬迁,而后则趋向于A、B两地之间的静态轮耕。这种空间上的节律性摆动,就是早期农耕文明的基本特征。

西轴线控制的时代(公元前11世纪中期公元1127年),也即“西轴期”,为华夏文明的全盛期,其间长达2100多年。它以西周为定居式农耕模式的真正起点。“井田制”正式确立起来,农民被捆绑在自己的土地上,形成更为严密的定人、定居和定耕的农业管理制度,华夏农耕文明据此走向成熟。经过西周的孕育,以先秦为文化爆炸,以汉为民族自觉,以唐为帝国气象,以宋为原创发明和简约美学的高峰,整个西轴期变得如此迷人。宋朝是先秦以来最受知识分子青睐的时代。如果没有北方游牧民族的南侵,赵氏家族本来能为农业文明描绘一条完美的曲线,却因金国的入侵而变得速朽,把“盛世”的桂冠让渡给了李唐王朝。

东轴线统治的年代(公元1129年公元1840年),我称为“东轴期”,是华夏文明的衰退期。而就在公元1231年,天主教宗格里高利九世授意设立宗教裁判所,负责侦查、审判和处死异端份子,整个欧洲被漫长的黑暗所笼罩。与此相反,华夏帝国继续沉醉在自酿的文明甜酒之中。临安城的人口在150万~500万之间,已经是全球最大的都市之一。其他城市如苏州、南京和扬州,也人口济济,一片繁华昌盛的景象。凭藉宋代的农业科技发明、元代的贸易市场和大航海技术、明代的器物制造能力,帝国本来可以大展宏图,成为新文明不朽的酿造者。

阿拉伯、波斯和犹太水手进入中国口岸时,随身携带着昴星团神话。昴星团是水手夜晚辨识方向和导航的重要星座,其中最明亮的七星叫“普勒阿得斯七姐妹”,叙写着希腊神话最具魅力的片段之一。第七位仙女墨洛珀(中国称“昴宿五”)最为弱小,嫁给著名的倒霉蛋国王西西弗。该神话进入中国后,跟牛郎织女神话相混,推石上山和无效劳作的西西弗,被悄然置换成勤劳善良的牛郎董永。昴星团神话在亚洲信风带各地均有传播,除了中国,还应包括日本和韩国,但被改写成各种不同的版本。福建四川等地曾建有七星娘娘庙,同时供奉七位女神。台湾至今还有此类神庙。参见朱大可:《牛郎织女的新愁旧恨》,见朱大可:《神话》,北京:东方出版社,2012年。这则跟航海及全球贸易相关的欧洲神话,最终被改写为东亚农夫叙事的样本。

这是农业文明消解商业文明的例证。新市场和国际贸易体系的形成,严重偏离了儒家重农主义的信念。发育庞大的城市意味着市场与贸易、物欲和情欲的多重膨胀,市民精神开始取代农夫精神,它要无耻地颂扬白蛇与许仙的奇异爱情,而这场动乱被圣人朱熹所识破。理学用“天理”及时剿灭了“人欲”。黎德清编:《朱子语类》卷四、卷十三,北京:中华书局,1986年。法海是坚定的灭欲者的象征,他与其说是一名金山寺的僧人,不如说是一位道貌岸然的儒士,奋力行走在欲望之海的边界,对代表淫欲的蛇精以致命的一击。

华夏文明自我转型的最大敌人,不是北方游牧民族,也不是昏聩无能的皇帝,而是那些恪守农业道德的儒学家。他们痛心疾首地坚持对欲望的敌意。明代的阳明心学不能改变这种抱残守缺的格局。毫无疑问,正是在东轴期,儒家文化成功地制止了文明的哗变。

4. 满清帝国的“反历史叙事”

在农业帝国的晚期,出现了另一个戏剧性事变,那就是游牧民族女真族的入侵。它导致农业文明失去最后一次自我更新的契机。作为游牧征服者的鞑靼人,在占领中原之后,被农业帝国的“先进”文明和文化所震撼,开始努力学习。满族宫廷任命汉儒来教育太子,误以为这个严重衰退的文明就是最高文明,从此沉湎在世界中心的巨大幻觉之中。康熙和乾隆醉心于对汉文化的临摹,不仅通晓汉人的政治谋略,而且精擅琴棋书画,企图成为汉人的文化/美学导师。他们对这种新身份洋洋自得,而未能觉察到一个全新的工业文明的崛起。汉族儒家知识分子跟皇帝一起抱残守缺,互相取暖,即便在最危急的时刻,也决不放弃对中央帝国和农业道德的幻想。直到1840年的鸦片战争为止。这是具有讽刺意味的历史事变——一个日渐腐化的游牧民族,断送了具有数千年历史的农耕文明。

意大利耶稣会士利玛窦,向万历皇帝赠送四件前工业文明礼物——《圣经》、机械座钟(表达全球化时间——格林尼治时间)、十二种不同版本的世界地图(用以解构中国在地球上的“中心”地位,其中最著名的是《坤舆万国全图》)和羽管键琴(表达完美的十二音律体系)传教士庞迪我曾被要求教授四名太监演奏这种乐器,然而一个月的学习过后,他们几乎连一首乐曲也演奏不下来。利玛窦为羽管键琴写了八首歌曲组成的西琴曲意,现在除了天主教道德内容的歌词外,其他部分已经遗失。参见[法]弗朗索瓦·皮卡尔:《明清时期中西音乐文化交流概况》,贾抒冰译,载《中央音乐学院学报》,2007年第2期。,它们是理性主义新文明和神圣天启的双重象征[美]史景迁:《利玛窦及其北京之行》,上海:上海远东出版社,2005年,第3652页。。此后的汤若望和南怀仁,都曾为清帝顺治和康熙修理自鸣钟,指望它们的存在能点燃皇帝的科学理性。但满族天子没有意识到这些“奇技淫巧”的重大意义。他们放弃跟欧洲人一起重构时空的野心,而让那些物品沦为宫廷的可笑摆设。直到今天,它们还安静地坐落在紫禁城的宫室里,其上堆满了历史的尘土。而正是这些宫廷玩具,宣示了新的时空神的降临。

数百年后,英国人在殖民地上海、南京、汉口、广州、福州和厦门等地,先后建立海关大楼,并架设了巨大的时钟。它们位于租界,面朝古老的城镇,居高临下,按格林尼治时区标准发出巨响,宣告近代文明对华夏时间的管辖,同时,敲响了震耳欲聋的旧帝国丧钟。[法]阿兰·佩雷菲特:《停滞的帝国——两个世界的撞击》,王国卿、毛凤支等译,北京:生活·读书·新知三联书店,2007年。耐人寻味的是,一百年来,上海海关大钟使用的乐曲,始终在《威斯敏斯特进行曲》和《东方红》之间摆动。1928年起,该钟便以英国皇家名曲《威斯敏斯特进行曲》报时。1966年5月改为《东方红》。 1986年英女皇伊丽莎白二世访问上海,再换回《威斯敏斯特进行曲》。1997年因爱国者写信投诉而停奏。2003年恢复播放《东方红》。 这就是投影文明的钟摆效应。它坚定地接管了象征“西方文明”的大钟,而大钟所要表述的话语却在左右摇摆,忽东忽西。我们已被告知,这种摆动还将长期持续下去,它要预言一个精神分裂的文化未来。