华年死于荒烟

2016-03-09宋丹丹

□ 宋丹丹

华年死于荒烟

□ 宋丹丹

我和卿尘并不熟悉,只是在一个朋友的婚礼上见过一面。那个朋友是我大学时的师哥,毕业后一直做电器销售,而卿尘是师哥的客户,潜移默化中才成为好朋友的。婚礼上,卿尘姗姗来迟,风风火火地坐在我旁边。

卿尘和我同龄,是个热情开朗又不失矜持委婉的女子,美丽如花,洁白无瑕。用这些词汇来形容她,一点儿也不过分夸张。我本是一个不大爱和陌生人说话的人,那样在我看来会有些轻浮,或者不能表现出我的优雅姿态。只因说到一个共同喜欢的作家,所以才留了电话号码,相约有机会一定要互相交流一下对文学的痴迷和崇尚。

之后的半年我们不曾联系,偶有一日卿尘发来短信,约我去一家茶楼坐坐。闲来无事就答应了,刚好最近写了一些小说可以顺便向她炫耀一番。

卿尘很低落,脸上的表情像是被大雨狠狠地淋过一般,湿淋淋的。她哭过,因为我也常常哭泣,所以她无法在我面前隐藏她的悲伤。

正值下午,闷热的气息十分浓烈地笼罩着我们。不管是她的烟灰色短袖,还是我白色的长纱裙,都无法让我们的心情变得平静一些。躁热的感觉令人十分难耐,坐在靠窗的角落,一股股风从玻璃缝挤进来,吝啬得让人更加讨厌。那风,有时还算清凉,有时却是滚烫的,一不小心攻击到皮肤上会有一种被刺痛的感觉。

这家茶楼名叫“忧伤八月”,我从未来过,但是卿尘很熟悉这里的一切。坐下之后,她点了红茶和果盘,瓜子和烟。你叫桑眉?是眉毛的眉?卿尘好奇地看着我,问:你怎么会取这个名字啊?

你不也一样嘛,名字怪怪的,第一次听了你的名字还以为是笔名呢。我的回答多少有点不屑一顾的味道。我对自己的名字向来不做解释,它只是一个符号罢了,何必在意它因何而起。

卿尘点了烟,熟练地吸着烟,吐出好看的烟圈。抽一根吧!她招呼我。我摇摇头,说不会。其实我挺虚伪,总是想在别人面前做出一副优雅的姿态,所以苦闷的时候既不能抽烟,也不能喝酒,更别说玩儿个一夜情什么的。我始终认为自己是个保守的女人,尽管保守对于现在的我来说毫无意义,我目前的当务之急是赶紧找个人嫁了。不管他三十也好,五十也罢,终归是个伴儿啊。可是我早已不再相信爱情了,破碎的婚姻,让我绝望了整整五年,伤口至今未愈。

你结婚了吗?我好奇地问。卿尘继续抽着烟,眉头皱在了一起。过了好一会儿才回答我说,结了又如何,没结又如何?三十年来,我从来都是一个人过……

卿尘的眼角带泪,面色灰暗,消瘦的身体看起来很虚弱,说着说着便脱了凉鞋蜷缩在沙发上,双臂环抱着自己的身体。她说她其实应该对着一个男人倾诉的,可是这世界上没有一个男人可以听她倾诉,即便是有,也只是为了对她怜悯过后的占有,否则哪个男人会花时间去哄一个不相干的女人开心。我冷笑着,好像卿尘说的还真是那么回事呢。

其实我也挺苦恼的,一个离婚五年的女人,爱上了一个根本不存在的诗人,我应该对谁倾诉,卿尘?还是陌生人?或者,只能写进我的小说里。我是一个总想对人倾诉的人,而偏偏这种强烈的倾诉欲总是得不到释放,那种压抑,那种苦闷,哎,只能编成故事了。

卿尘开始给我讲她的故事,我知道也许那是一个十分漫长而曲折的故事,但是闲来无事听听别人的悲惨命运也算是一种消遣,说不上也能安慰安慰自己呢。从那时候我才知道,卿尘是个小报记者,在媒体界里凭着她的才华和美貌混得如鱼得水,光芒四射。

她和我一样,有着一段破碎的婚姻。前夫是个生意人,四处漂泊,总在外面沾花惹草。她受不了丈夫身上的香水味和每天回家不同颜色不同款式的衬衫,两年前提出了离婚,他们有一个孩子,已经四岁了,跟着前夫过。离婚前,卿尘爱上了一个男人,奋不顾身地爱着。

可是如今,那个男人身处危机,四面楚歌,她也不知道那个男人何时会被抓走,但是她清楚,那个男人贪污的数额已经足以让他终生失去自由。卿尘断然不会告诉我,那个男人是谁,在什么地方身居要职,她只说,他已经五十多了,离了婚一直一个人过,很孤单,是C市的一个高官,几年前误入歧途,现在再也走不出来了。

呵,这就是人们常说的“政客”嘛。我质疑一个政客怎样爱上卿尘这样一个小报记者,那一定是出于真爱吧!也许因为那个男人腰缠万贯,因为卿尘才华横溢,互相吸引吧。难道我和许幻晖不是这样吗?只不过我爱他的才华横溢,他爱我的优雅姿态罢了。

我问卿尘,他都五十多了,你还相信他是真的爱你吗?卿尘不语,一支烟燃到了尽头,她将烟头狠狠地摁在烟灰缸里,反问我,说,他为我离了婚,算是真的爱吗?我点头,不敢否认,这样的爱情也许算是真的吧。在现在这个开放的时代,老夫少妻也已经十分正常了,我和幻晖也是十岁之差呢。可是……她继续说着:可是,他离婚后一直没打算娶我,我也知道,他也许是在保护我,不想我们的关系曝光,不想他自己误入歧途还牵连了我,可是,我爱他,我愿意跟他一起生,一起死……我真恨自己,也恨他,为什么命运将我们活活分开?

我冷笑,突然想起一首诗来:

“君生我未生,我生君已老

君恨我生迟,我恨君生早

君生我未生,我生君已老

恨不生同时,日日与君好

我生君未生,君生我已老

我离君天涯,君隔我海角

我生君未生,君生我已老

化蝶去寻花,夜夜栖芳草”

我将诗背给卿尘听,卿尘立马来劲了,说是啊是啊,就是这种感觉。我劝卿尘不要爱得太深,也许“政客”并不爱她,离婚也仅仅只是和妻子实在过不下去罢了。再说,他已经没有多少好日子可以过了,说不定哪天就东窗事发了,到那个时候他怎么可能会保全她。

要想知道这个世界有多绝望,那就找个情人吧,你一定会尝遍世界上所有的凄凉。

这是我在爱上幻晖之后深刻的体会。幻晖是个诗人,职业编辑,他总是漂泊,天南地北地流窜,要说我们之间的爱情,其实还不如卿尘和“政客”呢。幻晖不爱我,而且家庭幸福,总是很久很久才会见我一面,认识三年来,我们只见过寥寥三次。我们是在一次笔友会上认识的,那时候的幻晖已是很有名气的诗人了,我带着几分仰慕和崇敬接受了他想要留我联系方式的请求,而那个时候我的确很自卑,也知道这样的人在我的生活中仅仅只是过客罢了。

幻晖是武汉人,来C市的机会很少,我们的联络方式多数是电话和邮件。

一年前的冬天,我们第二次见面,那时候的我们已经爱上了对方。他来C市看我,却不敢住外面的大酒店。幻晖是个著名诗人,他来C市,必定有许多文人墨客的接待。带回家里更是不可能了。毕竟我离婚后是回娘家住的,再说我也不是一个轻浮的女人。后来,我在朋友的帮助下,在一个小镇上的农家乐定了房子,我们在小镇居住了三天。

现在想来,其实也挺没劲。男人和女人见面,不过就是为了那事,也不知道当时愉悦了谁,反正最后留下的全都是空虚罢了。真应了那句身体有多欢愉,心灵就有多空虚。

卿尘向我讲她的故事,我也断然要向她袒露我的隐私,这样才公平。其实,我向她讲我的故事还不是为了释放我那强烈的倾诉欲。这种事,我能对谁说呢,在朋友亲人的眼里,我那么优雅高傲,是万万不会破坏别人家庭的呀!可是我真的不如他们想的那般高尚,我需要爱情,我忍受不了漫长的寂寞和空虚。哪怕我爱上的男人他很遥远,但是总归心灵有个归宿吧,而且能天天对着电话跟他谈人生谈爱情谈理想谈文学,还常常收到他送我的各种各样的礼物,听他在电话里叫我宝贝,难道这不是世界上最幸福的事吗?

从那时起,我和卿尘成了最亲密的朋友,我们像两朵相似的花,开同样的颜色,沐一样的恩泽。卿尘问我是做什么职业的,我很难过,我只是个舞女。当然,这个舞女不是所谓的小姐。我和朋友开了一家舞蹈工作室,承接各类宴会上的文艺演出。公司不大,十来个人风里来雨里去,在C市以及周边的城市来回奔波,十年来总算小有成绩,日子过得还算不错。可是自古以来,舞娘总是悲凉的,早已看惯了宴席上那一张张狰狞的好色的面孔,有时候也难免逢场作戏和男人谈笑风生,但是这终究不是长久的。我有理想,我想开一家杂志社。

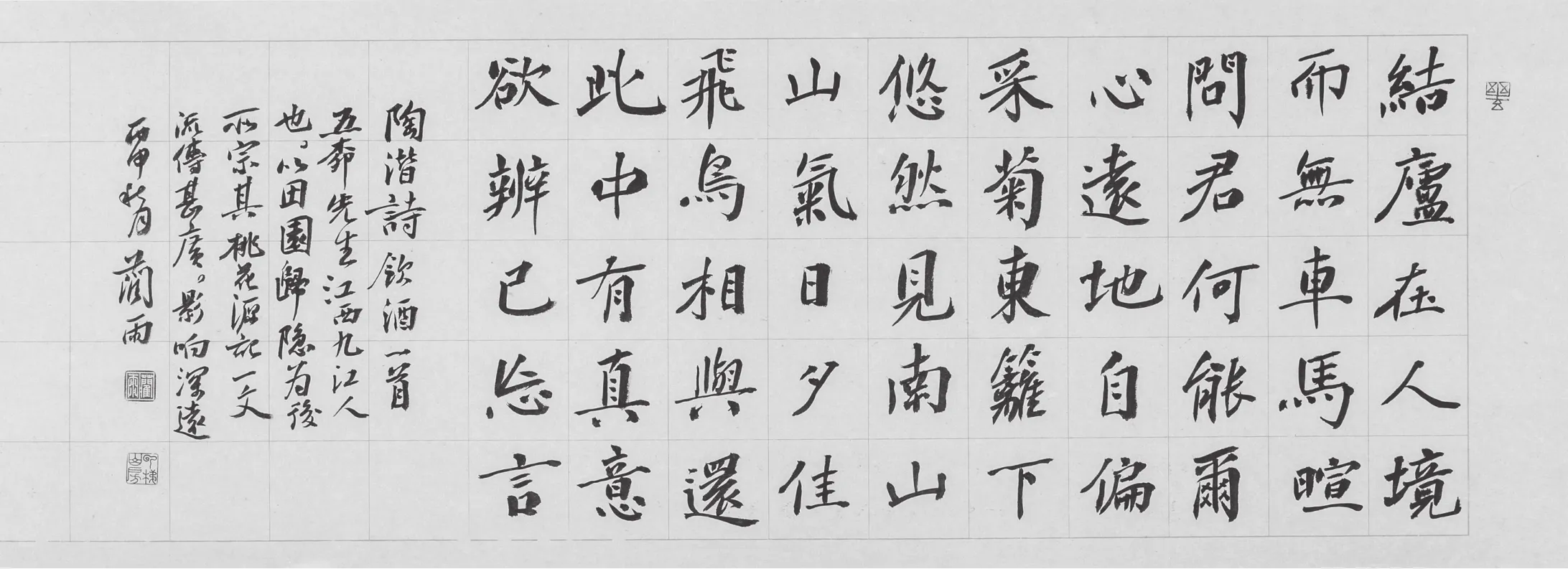

蔺雨 书法

刚刚认识幻晖的时候,我也是有目的的,就是为了我想开杂志社。我以为他是编辑,这方面他多少可以给我一些帮助,可是后来我错了,幻晖对于我这样的理想总是呲之以鼻,不屑一顾,常常讥讽嘲笑我说我不是走文学路子的人,办出来的杂志也必定不会成功,搞不好还弄得自己声名俱裂。

卿尘对于我的理想倒是十分赞同和支持,立马说,好啊好啊,我们可以一起办,我让老周找找关系,他在文化方面有熟人。

老周?是你那位?我问。

卿尘大概并不想告诉我“政客”叫什么名字,却无意间说漏了嘴,立马花容失色起来。我连忙补充道,抱歉,我不该问的。但是你放心吧,我不至于把C市姓周的领导都调查一遍吧,再说了,即便我知道了他是谁,我也不至于会害你吧?

她笑了笑,想了想,说,也是哦,只要没被堵床上,我和老周就谁也不怕。

之后的许多日子,我都和卿尘在一起,她下班没事总爱约我喝茶,偶尔看看电影。我更是求之不得,舞蹈工作室夏天的生意总是不好。我和朋友欢子也早已习惯了夏天的生意清淡,所以常常百无聊赖,不如大家都放个长长的暑假罢了。

卿尘是个记者,我猜想她人脉关系一定很广阔,她也答应若是有什么单位需要演出,或者亲戚朋友结婚乔迁需要助兴的一定帮我联系,还扬言要老周也帮我留意留意。我和老周第一次见面是和卿尘熟络了很久以后,她的生日,我们在她的房子里为她庆祝生日。她现在居住的房子是前夫留下的,她在孩子和房子中选择了后者。

我送了卿尘一只玉镯,希望它能保佑她,和老周的爱情永远幸福甜蜜,且在这个世界上天衣无缝便一切都是晴天。老周虽才年过半百,却已是满面沧桑。皱纹和白发让我感到有点心酸。我一直以为我和幻晖这样的年龄差距是可怕的,可是眼下看到卿尘和老周甜蜜的样子,我竟然觉得自己已十分幸运了。

老周看起来着装简朴,并没有高官的威严气质,我不常和政界的人接触,对那个世界自然感到陌生不已。他微胖的身体有些虚弱,从来到卿尘的房子里就一直咳嗽不止,卿尘很细心地问他吃了药没有,吃的什么药,吃了几片,什么时候吃的……我很纳闷,这个小女人在这个老男人面前竟是这样耐心细致,我感到惭愧,我也爱着幻晖,可是为什么我却总是跟他耍性子,任性倔强地让他什么都依着我。尽管只是电话和邮件的交流多一些,我也总是像个永远也驯服不了的野鹿。

老周并不喜欢卿尘和我成为朋友,他怕我把他们的事情说出去,他小心翼翼的样子让我冷笑。情人就是见不得光哦。我这样自嘲,内心却一片血淋淋的痕迹。吃过生日餐——卿尘亲自做的家常菜,我就识趣地离开了。我们都喝了酒,老周酒意正浓,说了一些暧昧的话让我待着很尴尬。

出门前老周说,桑眉啊,你留个电话给我,我回头让朋友帮你联系一些演出吧,总这么闲着也不是办法。于是,我们互相留了电话。离开卿尘家以后,我心里五味杂陈,想着幻晖离我那么远,而且他家庭幸福,有个温柔贤淑的妻子天天围绕在身边,我在他的世界里简直宛如一颗小小的尘埃。我打电话给幻晖,幻晖通常情况下,晚上是不会接我电话的,随即会发来信息:宝贝,不方便,明天联系。爱你。

我握着手机,心里凉得像是被冰封了。这不由得又让我那强烈的倾诉欲受到了严重的压抑,我想打电话给朋友,可是朋友多数都成了陌路,能够一起吃饭玩乐的倒也不少,但是可以倾诉的,好像只剩下了电脑。

第二天,一个姓秦的人联系了我,说是需要演出队。没想到老周还真信守诺言,这么快就派人跟我联系演出的事了。我给欢子打电话让她赶紧把员工召集回工作室。之后的一段时间,舞蹈工作室忙得不亦乐乎,生意天天都有,而且排的满满的,我和欢子商量着要请老周吃饭,老周自然是不会答应的。想想也是,我们这样的小人物,哪配跟他同桌共进晚餐。欢子是我大学同学、死党,算是个小跟班吧,可是我也非常真诚地拿她当我最好的姐妹,但是和幻晖的事我却始终也对她说不出口,尽管很多时候那种强烈的倾诉欲压抑得我十分难受。即便如此,我和欢子也无法成为最知心的人,她有家有孩子,在她看来,爱上一个有家的男人是天理不容的,我何必自我攻击呢。

不能请老周,那就请姓秦的那位吧。他在电话里向我介绍他是一个文化单位的负责人。我很礼貌而且诚恳地称呼他秦老师,文化圈子里大家不都这样称呼嘛。秦老师在我的再三邀请下答应了赴约,我叫上欢子和卿尘一起陪同。

某酒店,秦老师准时赴约,这让我们又有了一种对他的亲切感。秦老师和卿尘算是熟人,在一些新闻报道的场合见过几次。卿尘是记者,人脉圈子自然很广。要不她也不会认识老周。卿尘以前告诉我,他和老周的认识很意外,和采访并无关系,而是在商场里因为不小心相撞一下认识的。那天,卿尘血糖低,在商场里一个人闲逛时不小心和老周撞了一下,当即晕倒。老周以为眼下那个姑娘是被自己撞倒的,就马上承担起来送她去医院的责任,就那样一来二往熟识了。老周发现这个小丫头还真是才华横溢,且年轻漂亮,而在卿尘眼里,老周也是一个平易近人、知识渊博的人,因为互相的吸引才有了这段爱情。

秦老师和老周年龄差不多,五十出头的样子,但是看起来并不像老周那样显老,反而有几分活泛气息,大概每个人的心态不一样,面容也就有了差别吧。交谈中,我们了解到,秦老师其实是个文化人,虽在行政单位工作三十多年,但是一生钟情于文学,只怪公务繁忙苦于没有时间读书写字,但偶尔的闲情雅致还是有的,一有时间就用来读书了。秦老师说话的神情和幻晖有那么几分相似,凝重而深邃的眼神,舒缓而流畅的表达,成熟而干练的姿态,幽默与稳重并存。

吃过晚饭已过了九点,卿尘有车,就自然是要送秦老师回家的。分别的时候,秦老师和我们握手。我能感觉到,秦老师对我有一种不同于卿尘和欢子的情谊在其中,只是浅于表露。

我和秦老师的联系越来越频繁了,但是大多都是工作上的事,也有一些文学上的交流。当他问及我的理想的时候,我很坦诚地告诉他,我想办个杂志社。他对于我这个想法表示赞同,并承诺一定会帮助我的。

渐渐地,我和幻晖之间有了一些距离。一个月前,我们的第三次见面,我很真实地感觉到,他爱他的妻子,爱他的孩子,我在他的心里,大概只是一首他信手拈来的诗。我们的相见,总是在见面之前充满幻想,色彩斑斓,烟花绽放,见面之后也不过是做着那些令人厌倦的事。想想我们之间,除了两次偷偷摸摸的约会,而且约会也只剩下了那些在床上滚来滚去的床第之欢。这和一夜情有什么区别?

我对幻晖正式提出了分手,幻晖没有太大的反应。我真傻,早就应该知道他是不会有什么难过的,更不会挽留我,他那副云淡风轻的君子姿态做得真是不错。他说他爱我,在这个世界上不会再有人让他这么深爱了。我冷笑,问,你老婆呢?

幻晖不说话。他从来不向我讲他和妻子的事,总说家庭只是一种责任。而爱情是一种自由,任什么也无法将他捆绑。我曾经爱他,大概就是因为听了他的花言巧语吧。现在想来,若不能相守,还算什么爱情呢。

和幻晖分开后我并不觉得痛苦,因为我有卿尘,有欢子,有舞蹈,还有秦老师。尽管我是下定了决心和幻晖从今以后老死不相往来,但是他依然像昔日,每天写信发在我的邮箱里,依然每晚发信息叫我宝贝,道声晚安。随他吧,总之,我是已经决定了不再和他有任何瓜葛。至于那些信和信里的诗,他爱写便写,谁让他是诗人呢。

卿尘和老周爱得越来越浓烈了,老周开始在卿尘的家里过夜了。他是单身,没有人管束,但是他是政客,也同样是不自由的。他在冒险,他在绝望,他大概已经知道了自己没有几天好日子过了。卿尘告诉我,老周的身体一天不如一天了,估计快不行了了……

我半开玩笑半正经地问,你和老周多久一次啊?

卿尘笑骂我一天老不正经。但还是告诉我了,他们已经很久没有做爱了。我问,那你不怨他啊?卿尘答,有什么怨的,爱情不能因为没有了性生活就灭亡了,我爱老周,不管他能给我什么,不管我们活着还是死了,不管生活中我们遇到了多少困境,只要想着这个世界上我们曾经这么深刻地爱着,这么幸福地相守过,一切都不可怕……

我羡慕卿尘,她可以这么爱一个人,可是我呢?我该何去何从?我承认,我曾经爱过,比如我的前夫,比如幻晖。可是我那前夫不爱我,若不是为了让父母安心,我何必把自己弄到如此地步。幻晖,那个和我并不是爱情,而是为了填补寂寞养成习惯的人,如今,终究要抽离我的生命,我感谢自己此时能够觉醒。

那是一个细雨蒙蒙的下午时分,我在舞蹈工作室里整理一些资料,顺便让空白的心胡思乱想一会儿。突然,秦老师打来电话,带着醉意说要来看我,带我去个地方。我不好推辞,也好像意念中有点盼望见到他。于是赶紧换了衣服,化了妆,乖乖坐在电脑前等他。

秦老师带我去的地方,是我没有想到的,我以为是一个聚会,或者一些文化人的座谈,但都不是,而是他家。他的另一所住处。在一个高档的小区,最西边的一栋楼里。房子不大,但充满了文化的气息,客厅里放了新鲜的百合花,整个房子里弥漫着淡淡的百合香。它像每个人的家一样,有厨房有卧室,而不同之处也最吸引我的地方便是那满书房的书。

你自己转转,我给你倒杯水。秦老师招呼我,微醉的他脸颊绯红,像个可爱的孩子似的,对我特别亲切。我突然有种不太好的预感,我怎么单独和他待在了一个空房子里,而且还是他的地盘……

你怎么带我来这里啊?我怯怯地问。

看书啊,你不是喜欢看书吗?你随便看看吧,喜欢的书我都送你。秦老师从厨房端了水出来,透明的玻璃杯上印着精致的兰花。他将水杯递到我手上的时候,我有点胆怯了,不敢想象接下来会发生什么,是真的看书,还是醉翁之意不在酒?

秦老师带我进了书房,琳琅满目,书山学海已将我紧紧包围了。我把水杯放下,双手放在一起搓了搓。他看出了我的为难,水太烫,手指有点红而滚烫。他笑着握住了我的手,说,不好意思啊,我糊涂了,这么烫的水给你喝,真是的,见到你太激动了。我缩回手,说没事。

突然之间,这样的下午变得沉重起来,我在书柜前走来走去,眼睛在打量着书,而心里却忐忑不安。窗外的雨好像更大了,不似我来时那么淅淅沥沥,透过窗纱有淡淡的风吹进来,裙摆不安分地摇曳着,凉风透过纱衣刺激得皮肤僵懒而倦怠,失去了知觉。秦老师突然从身后抱住了我,我不敢挣脱,也仿佛一股力量让我无法自拔地陷入了这种温热的感觉之中。

眉儿,我喜欢你。秦老师在我耳边呢喃,淡淡的酒味微醺着我,耳畔一阵轻软,无力抵抗,任他亲吻罢了。我也知道我想要继续得到秦老师的帮助,这就是最好的机会,现在的人们不都是这样吗?我能有多高尚呢?

我终于不动了,站在原地任他亲吻抚摸,我感到自己在融化,像雪花一样只要有了温度就变成一滩水,像花朵一样,只要轻轻抚慰就绽放。我握住他的手,问,你会喜欢我多久?

秦老师仿佛清醒了一般,放开了我的身体,面色潮红。转过身,坐在了书桌前的大藤椅上。“过来,让我抱抱。”秦老师伸出手拉我,我像只温顺的绵羊走到他身边,坐在他的怀里。我已经太久太久没有和一个男人这样亲近过了。眉儿。他轻声唤我,说:“确切地说,我对你的感情不仅仅是喜欢,而是爱。这种爱,融合了很多感情在里面,有长辈对晚辈的疼爱,有文人对文人的欣赏,有男人对女人的深爱,甚至,有丈夫对妻子的爱……”

听了秦老师的话,我深受感动,我知道这样是傻的,可是我好像已经被他这样浓郁而复杂的情谊所吸引了,依偎在他的怀抱竟然觉得好像回到了生命的轨迹,不再是一个流浪的灵魂,不再是一个破碎的躯体。我像个孩子似的,泪流满面,紧紧地握着他的手。

前夫,幻晖,或者更多的男人,他们从不曾跟我说过这样的话,从不曾这样爱我。

其实如今想来,我始终是不懂得爱情的,爱情不是喃喃几句甜言蜜语就能够到地老天荒的。只是当时,我已经迷失了自己的心。秦老师向我讲诉了他的家庭,原来他是个不幸的人,想着他悲凉的人生我竟然感到一种莫名其妙的自责,怨自己为何不早些出现在他的生命里,给他幸福和温馨的家庭。他第一任妻子在很多年前病逝,第二任妻子也因为性格不合而在婚后迅速离婚,现在的妻子是个头脑简单寡言少语没有情调的人,生活在一起简直味同嚼蜡,因此,他的人生是孤独的,是凄凉的。

我们的爱情发展了很久,终究还是逃不脱死在了床上的命运。一开始,我和秦老师只是爱着,思想上深深地爱着,每分每秒都思念着。那年的冬天,卿尘和老周扬言要结婚了。我很意外,老周会娶卿尘。老周的劫数到了,纪委查了他很久,所有罪行都摆在了面前。

在一个下雪的夜晚,老周即将被带走。我和秦老师是老周和卿尘唯一的见证人,在卿尘的房子里,他们红妆以对,坐在桌前喝交杯酒。我细细地打量着老周,发现他已苍老得像个没有了灵魂的躯体,面色苍白,皱纹像小河一样深深浅浅地蜿蜒在他的脸颊,轮廓已变得模糊,烛光打在脸上,像是月光铺在了郊外的麦田,坑坑洼洼。

我没想到老周和秦老师也是挚友。我以为政客是没有挚友的,他如今落得如此下场,秦老师怎么会和他成为挚友呢。难道常日里小心翼翼的秦老师不怕被人怀疑他和老周有同流合污的可能吗?秦老师少言寡语了一晚上,我看着老周和卿尘举行着自编自演的婚礼,没有一纸婚书;只剩满纸誓言,没有豪华殿堂,只剩两支烛火。这样的爱情,值得我效仿吗?我和秦老师也会有这样的爱情吗?我也说不出是渴望还是畏惧。

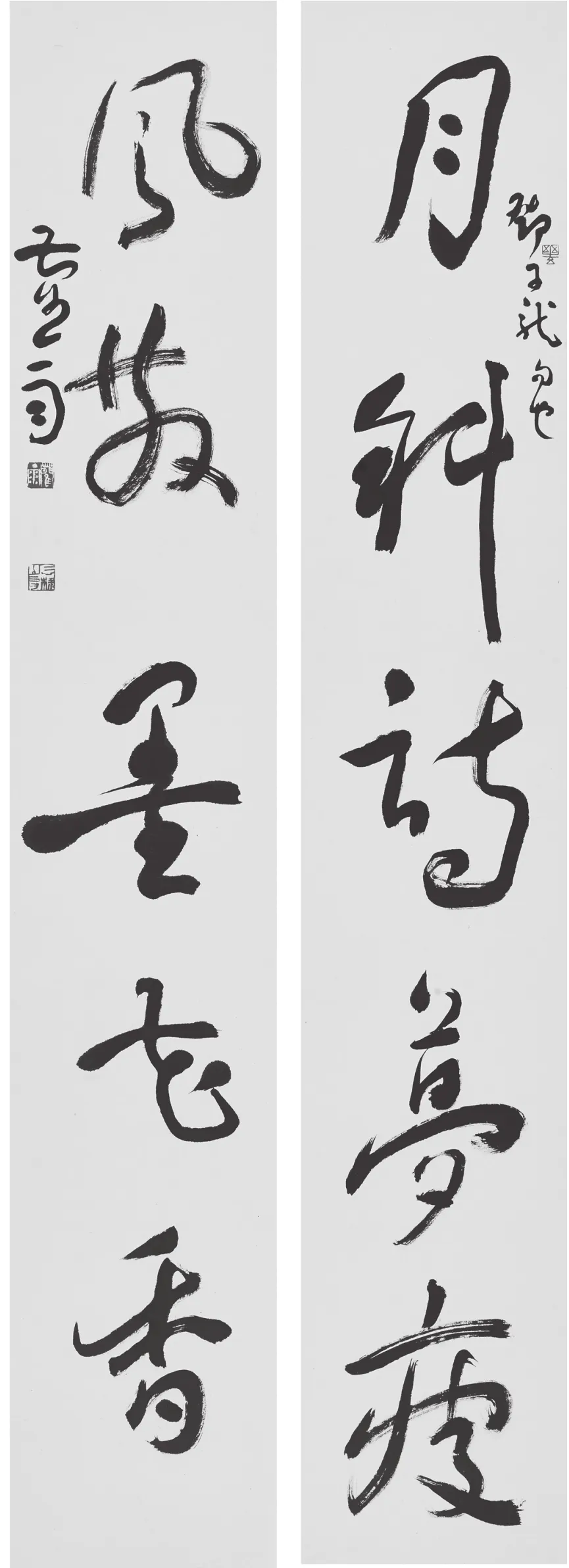

蔺雨 书法

深夜,我和秦老师离开了卿尘家。我们是不会同行的,他开着他的车,我在小区门口打了车准备去酒吧喝酒,说实话,在卿尘家我喝得太不过瘾了,一点醉意也没有。途中,幻晖发来信息说三天后来C市参加一个文学活动,请我务必再见他一面。

我冷笑,回他:不见。随后删除信息。

秦老师打来电话,约我去他书房。我坐在出租车上看着浓郁的夜色迷醉地将整个城市淹没,而我要去的地方正是那个我们拥抱过的地方,我感到一丝丝幸福从心里流淌过,却触摸不到这幸福什么温度,辨不出是什么颜色,会结出什么样的果。

进了门,他就抱住了我,不似往日的温柔矜持,这一次他是凶猛的,像潮汐一般将娇小的我淹没,有沙石闪烁,有浪花击打着我的心口,我平静不下来,想要挣扎,却很快被俘虏。眉儿,他轻唤我的名字,说,我爱你,我要你。和秦老师相识之初,甚至后来在潜移默化中也渐渐接受了他的爱并感到幸福,我始终不愿和他发生关系。我厌倦了那些在床上的把戏,讨厌把自己一丝不挂地展露在一个男人面前。当一个男人爱上一个女人的身体,他就无法再去爱她的灵魂了。

我说:“我想喝点酒。”

秦老师放下冲动的手,说好,去拿了红酒给我,我们干杯过后我又自饮了三杯。头晕目眩中,我能感觉到秦老师正在我的身体里完成他一直以来为了维持自己高尚情操而未完成的夙愿。

老周真的被带走了,卿尘也从此毁了。终日以泪洗面,用酒精麻醉神经才可以有片刻的安宁。她已经不去报社上班了,积蓄也渐渐花光。不再爱惜自己的身体,不再像从前一样,即使是下楼买包纸巾也会先要将自己打扮得光鲜亮丽。我去看望她时,她已经病了很久。

在她生病的这些日子里,恰恰是我和秦老师爱得最温暖的时候,仿佛阳光一直照在我的头顶,走到哪里都有他温暖的手牵着我。我不再厌倦那些酒场上对我献媚的男人的脸,我懂得了那也是生活。

幻晖当时发信息告诉我他要见我,我的一句不见并没有阻止他来找我。他托了圈子里的朋友约我,我想这是逃不过要见一面的了,就应了约在“忧伤八月”里见一面。幻晖还是原来的样子,消瘦而沉默,说话像命令似的,让我坐在他身边。他点了我爱喝的咖啡,我说我现在只喜欢喝果汁,咖啡喝多了对身体不好。他淡淡地笑,点了烟兀自抽起来。我说,把烟灭了,我讨厌烟味。

以前,我喜欢看幻晖抽烟的样子,浓浓的烟圈遮住他深邃的眼,在那些阴郁之中我看到了他沉重的人生,看到了他骨子里对艺术的崇尚和追求,令我深深折服。而如今,我因为秦老师不抽烟也开始讨厌烟味,我想,我是爱上了现在的生活。

幻晖送我一只玉镯,声称价值连城。我冷笑,这么贵重的礼物值得送给一个情人吗?他说,你不是我的情人,你是我的爱人,我最爱的人。

随后,幻晖突然向我打听一个人,而那个人却是卿尘。我问他,你们怎么认识?幻晖绽开了嘴呵呵笑了起来:“这世界未免太小了,没想到你居然认识她呀!”

幻晖告诉我,他有个朋友想托他转交给卿尘一笔钱,具体数目是多少,他也不知道。我追问他那个朋友是谁,他只淡淡地回了句,你不认识的。我便不再继续追问,他若不诚心告诉我,倒显得是我自讨没趣了。我答应帮他约卿尘。

那晚,我居然疯了似的和幻晖在一起过夜。我这样零乱的生活让我痛恨自己,让我生不如死。次日我帮幻晖约了卿尘,卿尘答应来幻晖住的酒店见面。而我,依然要为了生活而奔波,参加一场又一场演出。欢子似乎已经看不惯我在许多男人面前那副献媚的嘴脸了,突然有一天她说要去北京闯闯,投入到舞蹈工作室的钱就当赔了本吧。好强的我自然不会占她便宜,拿了两万元塞进她的手里,依然把她当成最好的朋友,送她去车站。临别前,欢子说:“桑眉,好好过正常人的生活吧,别玩火自焚了,秦老师人家有老婆孩子,你何必毁了你自己呢。”

半年后,我搬进了秦老师的另一处住所,欺骗着父母说到外面租房子住。那个时候,我和家人的关系已经僵到了不可挽回的地步,他们也已经放弃了我,任我自生自灭。

我像个小媳妇似的,羞涩而体贴地生活在秦老师已经苍老而破碎的生命里,生活在他阅人无数的眼眶和灵魂里。幻晖在我的再三拒绝下已经不常来往了,在那些我绝望得不知所措的日子里,我得了抑郁症,白日里沉睡不醒,一到夜晚就止不住胡思乱想,皮肤开始过敏,头发开始脱落,手脚冰凉,心口常常闷得快要晕厥过去。闹腾得秦老师终日不安,终于不再对我百般迁就,说要回家去住一段日子,孩子快要高考了。家庭的破碎难免对他有所影响,他虽对妻子毫无感情,但却深深地爱着他的孩子。我大方地放手让他回家,自己依然住在他的房子里,终日被病痛折磨着。

卿尘死了。死于冬天的夜晚。卧轨,尸骨无存。

我赶到她的住所时,她的住所已经被警察包围了,床上放着给我的书信。

信的内容我至今不会忘记,却也不敢再提起。我没有想到幻晖竟是那样一个人,他居然酒后和卿尘发生了关系,并导致卿尘怀孕。当初,他认识了卿尘还说她是一个放荡的女子,提起她的时候他的言语和目光里充满了轻视,何故后来又爱上了她。不,一定不是爱上了她,只是一时失控乱性罢了。

我也很自私。我爱过幻晖,甚至一直还爱着他,因此卿尘和幻晖的关系我不敢告诉任何人,我怕卿尘的死牵连了幻晖。

我没有了卿尘,于是把所有的恨都归结到幻晖的身上。我打电话给他,他早已换了号码,邮件去了一封一封又一封,也始终没有回音。所有认识他的人都说找不到他了。从此,我真的再也没有了他半点消息。

然而,在我最悲痛的时候,姓秦的终于抛弃了我。一个病得人不像人鬼不像鬼的我,在终日的崩溃情绪和坍塌的意志中搬出了他的房子。他说他也曾经爱过我,也许会一直爱着我,可是,他的儿子要考大学了,这个时候不能给他影响,这是他儿子人生中最重要的一次选择。他说他的妻子其实是个不错的人,温柔贤惠,重要的是她这些年一个人把儿子培养得那么优秀那么拔尖儿实在是辛苦了。如今他们都老了,他需要一个家。

舞蹈工作室再没有了生意,因为我病了。我不能再满面春风地和那些男人女人们谈笑风生,我不能再醉眼朦胧地跟他们勾肩搭背,睁一只眼闭一只眼地任他们占点小便宜。那个办杂志社的梦想早就破灭了,幻晖骗了我,姓秦的也骗了我。