足踝运动联合低分子肝素对TKA患者深静脉血栓形成的影响

2016-03-08景春梅

景春梅

足踝运动联合低分子肝素对TKA患者深静脉血栓形成的影响

景春梅

目的明确全膝关节置换术(TKA)后具有下肢血栓形成风险的患者,在药物预防下肢深静脉血栓的基础上联合应用足踝运动是否能够进一步降低下肢深静脉血栓的形成风险。方法144例行全膝关节置换术的患者随机分成治疗组及对照组,各72例。治疗组于手术术后每日应用低分子肝素钙皮下注射及足踝运动,对照组仅应用低分子肝素皮下注射。每日对患者小腿及大腿腿围进行测量,并在术后早期(术后10~12 d)及术后2个月比较两组患者下肢深静脉血栓的发生率。结果治疗组患者的远期下肢深静脉血栓的发生率4.4%低于对照组15.7%(χ2=4.834,P<0.05)。结论对于全膝关节置换术患者,在应用药物预防的同时加用足踝运动可以进一步降低患者术后下肢血栓形成风险且经济可行。

下肢深静脉血栓;物理疗法;护理

静脉性血栓性疾病是常见的术后并发症,其主要包括深静脉血栓(DVT)形成及肺动脉栓塞(PE),静脉血栓性疾病常常伴有较高的的致病率及致死率,致死性的肺栓塞是术后常见的可以预防的死因,占所有院内死亡患者约10%[1],在全球范围内,静脉血栓性疾病每年可导致至少300万的死亡。下肢深静脉血栓DVT在下肢手术术后的发生已得到了越来越多的关注,有研究表明DVT的发生率在髋关节及膝关节置换术后的患者中可分别高达42%~57%及41%~85%[2]。DVT的形成常伴有疼痛、发红、下肢肿胀以及表浅静脉充盈等非特异性的体征[3,4]。诸多因素能够促进DVT的发生,包括血液高凝状态,免疫系统的激活,缺氧,制动,高龄以及手术外伤等因素[5,6]。全膝关节置换术后患者由于同时具备了以上多种因素,是下肢DVT的高发人群,由于术后DVT所造成的PE往往具有较高的死亡率,因此医护人员应对DVT具有足够的重视,目前,对于下肢DVT的治疗仍以预防为主,具体治疗手段包括药物预防与物理治疗[7]。

预防下肢静脉血栓形成的药物包括低分子肝素肝素钠,华法林等,而物理治疗则包括弹力袜[8],足底静脉泵及间歇加压装置[9,10],自主足踝运动等。对于全膝关节置换术术后患者,由于具备术后形成DVT的高危险因素,本科对该类无用药禁忌的患者常规采用术后药物抗凝治疗。足踝运动作为物理疗法的一种,因其简便,无创,经济,可应用于大多数术后存在DVT风险的患者[11],本实验中在术后药物预防血栓的基础上加用了足踝运动以明确其实际的临床价值。

1 资料与方法

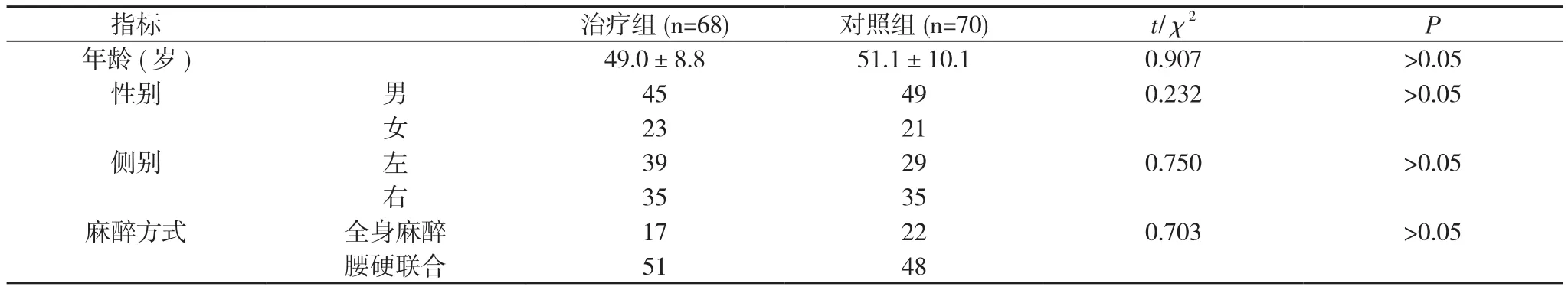

1.1一般资料 2013年4月~2015年4月于本科行单侧全膝关节置换术的患者为研究对象,所有患者均意识清楚并能够配合治疗,患者短期内均无法下床活动。排除标准:无法行足踝运动的患者,患者术前存在凝血指标异常的患者,已存在静脉血栓的患者,存在脑血管疾病或出血倾向不适于应用药物抗凝的患者。所有患者均签署了知情同意书。最初有144例患者符合入组条件而纳入实验,1例患者因术后转入其他科室而未能完成治疗,1例患者因二次手术退出了实验,2例患者因提前出院未能完成实验,2例患者未能完成术后2个月的随访,最终共有138例患者最终完成了治疗及全部随访。将患者随机分成治疗组(68例)与对照组(70例)。两组患者年龄、性别、侧别等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。治疗组有3例患者术后因出现切口渗血或凝血指标异常而终止了低分子肝素钙的应用而单纯使用足踝运动预防DVT,3例患者最终仍纳入治疗组进行统计分析。

表1 患者一般资料特征(±s,n)

表1 患者一般资料特征(±s,n)

指标 治疗组(n=68) 对照组(n=70) t/χ2P年龄(岁) 49.0±8.8 51.1±10.1 0.907 >0.05性别 男 45 49 0.232 >0.05女23 21侧别 左 39 29 0.750 >0.05右35 35麻醉方式 全身麻醉 17 22 0.703 >0.05腰硬联合 51 48

1.2治疗方法 实验组患者于术后12 h后开始低分子肝素钙(速碧林,0.3 ml皮下注射,1次/d,至术后第10天),此外患者于手术次日在护士的指导下行自主的足踝屈伸及内翻外展运动,每个方向持续2~3 s,15 min为一组,早晚各一组,直至术后第10天。护士于术后每日测量患者小腿及大腿腿围(测量腿围时,患者均取仰卧位,患肢置于水平位,双侧下肢放松,小腿腿围的测量方法为胫骨结节以下10 cm处,大腿腿围的测量点为髌骨上缘以上20 cm处),护士每日观察患者有无下肢疼痛,发红,肿胀等DVT体征,每3天复查凝血、D2聚体、血常规至术后第12天,于术后第12~14天及术后2个月行患肢彩色多普勒超声以明确是否存在下肢DVT,DVT的超声诊断标准包括为:直接判断标准①管腔内有实质性回声;②静脉血管无法被压扁;③血栓处彩色和脉冲多普勒超声缺乏自主性激惹性血流。间接判断标准①静脉管径增宽;②静脉壁或瓣膜僵硬;③血流缓慢,红细胞聚集,血栓上下游显示血流回声;④侧支静脉由于血流增加而增宽。对于怀疑存在DVT的患者,随时行下肢静脉超声检查以明确诊断,在于术后恢复过程中,如患者出现伤口出血难以控制,术后出现凝血异常或新发血小板低于正常指标的则终止应用速碧林。

1.3统计学方法 采用SPSS13.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

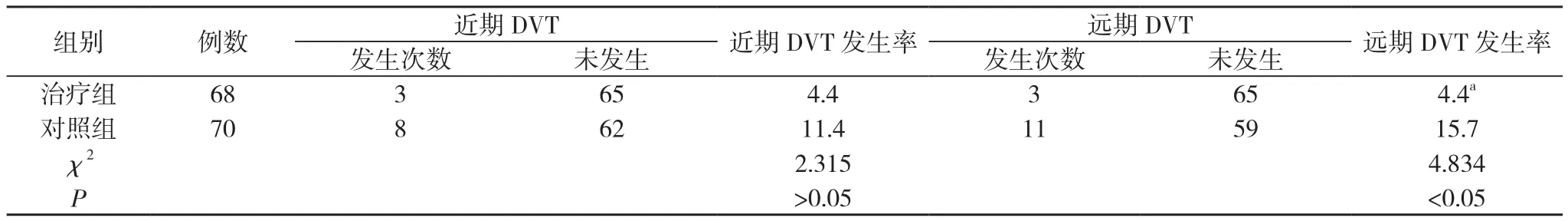

2.1两组下肢深静脉血栓发生率的比较 至该实验结束时,138例全膝关节置换术患者中,共有14例患者发生了下肢深静脉血栓,发生的中位时间为14.3 d(7~49 d)。将术后14 d以内发生的全部下肢静脉血栓定义为早期DVT发生率,术后2个月时再次分别评估两组DVT发生次数,并定义为总发生率。于术后早期,治疗组共有3例发生了下肢深静脉血栓,其中2例出现了下肢静脉血栓症状,而对照组则有8例患者出现了下肢深静脉血栓,其中3例出现症状,治疗组的DVT早期发生率略低于对照组,差异无统计学意义(χ2=2.315,P>0.05),至术后第8周时,治疗组无新增DVT患者,而对照组的DVT患者增至11例,治疗组远期DVT发生率低于对照组,差异具有统计学意义(χ2=4.834,P<0.05)。见表2。

表2 两组术后下肢静脉血栓发生情况比较(n,%)

3 讨论

静脉血栓栓塞是外科术后的常见并发症,尤其常见于骨科、妇科等手术术后,除可引起死亡,还可导致血栓后综合征[12],慢性血栓栓塞性肺动脉高压[13]以及生活质量的下降。因此对下肢深静脉血栓的充分认知和早期预防具有重要作用。该实验将药物预防DVT与足踝运动预防DVT相结合以明确二者联合应用是否能够进一步降低DVT的发生率,实验组选取了2个时间点对DVT的发生率加以分析,实验的结果表明,对于接受全膝关节置换术的患者,二者合用能够起到降低DVT远期发生率的效果,且好于单独应用药物治疗。对于行全膝关节置换术术后患者,尤其是对于术后早期下肢无法自由活动的患者,应采取适当的预防措施以降低DVT的发生。低分子肝素作为药物预防下肢DVT方法之一,其效果明确,副作用相对较小,在临床工作中已得到广泛的应用,而足踝运动,作为物理治疗的一种,目前也得到了越来越多的关注,其优点主要在于该疗法可操作性强,通过护士短时间的指导患者或家属即可掌握,实施过程不对患者造成创伤,且不像间歇气压治疗等方法需要依赖额外设备,既不增加患者的医疗费用,同时也不明显增加护士的工作量,因此是一种方便,无创,经济可行的预防DVT的方法。虽然药物预防DVT的效果明确,但药物治疗并不能完全消除DVT的发生,进一步降低DVT的发生率仍存在空间,足踝运动疗法是一种机制有别于药物治疗的预防术后DVT的方法,该实验的结果表明联合应用后能够进一步降低DVT的远期发生率,且不会增加出血风险,又不增加医疗费用,虽然在短期的DVT发生率上,两组比较差异无统计学意义(P>0.05),但足踝运动所产生的积极作用在术后早期已经开始,单由于本实验中样本量有限,此外,足踝运动因其简便易行,对于出院后的患者,如患肢仍无法自由活动,延长足踝运动时间有望进一步降低总DVT的发生率,当然,这些结论还需要今后进一步的实验来加以证实。

总之,足踝运动联合药物治疗,可以在不增加治疗风险及费用的情况下进一步降低全膝关节置换术术后患者的DVT总发生率,是术后抗凝的一种较好选择。

[1]Jacobson BF,Louw S,Büller H,et al.Venous thromboembolism: prophylactic and therapeutic practice guideline.S Afr Med J,2013.103(4 Pt 2): 261-267.

[2]Cohen AT,Agnelli G,Anderson FA,et al.Venous thromboembolism (VTE) in Europe.The number of VTE events and associated morbidity and mortality.Thromb Haemost,2007,98(4): 756-764.

[3]Hargett CW,Tapson VF.Clinical probability and D-dimer testing: how should we use them in clinical practice.Semin Respir Crit Care Med,2008,29(1): 15-24.

[4]Mackman N.Triggers,targets and treatments for thrombosis.Nature,2008,451(7181): 914-918.

[5]Martinelli I,Bucciarelli P,Mannucci PM.Thrombotic risk factors: basic pathophysiology.Crit Care Med,2010,38(2 Suppl): S3-9.

[6]Bovill EG,van der Vliet A.Venous valvular stasis-associated hypoxia and thrombosis: what is the link.Annu Rev Physiol,2011.(73):527-545.

[7]Naccarato M,Chiodo GF,Dennis M,et al.Physical methods for preventing deep vein thrombosis in stroke.Cochrane Database Syst Rev,2010(8):CD001922.

[8]Dennis M,Sandercock PA,Reid J,et al.Effectiveness of thighlength graduated compression stockings to reduce the risk of deep vein thrombosis after stroke (CLOTS trial 1): a multicentre,randomised controlled trial.Lancet,2009,373(9679):1958-1965.

[9]Kavros SJ,Delis KT,Turner NS,et al.Improving limb salvage in critical ischemia with intermittent pneumatic compression: a controlled study with 18-month follow-up.J Vasc Surg,2008,47(3): 543-549.

[10]Morris RJ.Intermittent pneumatic compression - systems and applications.J Med Eng Technol,2008,32(3):179-188.

[11]Wang Z,Chen Q,Ye M,et al.Active Ankle Movement May Prevent Deep Vein Thrombosis in Patients Undergoing Lower Limb Surgery.Ann Vasc Surg.2016(32):65-72.

[12]Schünemann HJ,Cook D,Grimshaw J,et al.Antithrombotic and thrombolytic therapy: from evidence to application: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy.Chest.2004,126(3 Suppl): 688S-696S.

[13]Pengo V,Lensing AW,Prins MH,et al.Incidence of chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary embolism.N Engl J Med,2004,350(22):2257-2264.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2016.16.155

2016-05-30]

132001 吉林市中心医院手外科