现行规划管理体制下的社区规划编制方法研究*

——以天津滨海新区的实践为例

2016-03-06刘伟杨瑞李硕田嘉

刘 伟 杨 瑞 李 硕 田 嘉

现行规划管理体制下的社区规划编制方法研究*

——以天津滨海新区的实践为例

刘 伟 杨 瑞 李 硕 田 嘉

在分析国内外相关理论和实践的基础上,肯定了社区规划的积极作用,并指出了当前我国社区规划的不足。进而以天津滨海新区为例,对社区规划中的编制组织、多专业协同、公众参与、成果审批等关键问题进行探讨。实践中建立了政府组织、社区主导、城乡规划专业牵头、相关专业协同的工作机制;设定了针对不同类型社区的公众参与方式;给出了与现行法定规划相衔接的社区规划编制方法。这是我国当前规划编制和审批体制下,提高社区规划可实施性的有益尝试。

社区规划 | 公众参与 | 专业协同 | 天津滨海新区

刘 伟

天津市渤海城市规划设计研究院高级工程师,注册规划师,硕士

杨 瑞

新加坡邦城规划顾问有限公司成都办事处主任,工程师,注册规划师,硕士

李 硕

天津市渤海城市规划设计研究院助理工程师

田 嘉

天津市渤海城市规划设计研究院规划一所所长,高级工程师,注册规划师

社区是居住在某一特定区域、具有共同利益关系、社会互动的社会群体,集中反映了社会发展和城市建设中的各种矛盾与挑战,具有物质和社会的双重属性[1]。社区规划已经成为西方解决社会问题、推动社区发展的重要工具。近年来,我国地方政府和专业工作者逐渐认识到社区规划的重要作用,相关实践不断出现,但作为非法定规划,我国社区规划无论编制过程亦或规划实施,一定程度上仍受到现行规划管理体制的束缚,尚未形成完整的规划编制体系。

作为先试先行的国家级新区,天津滨海新区在规划编制和建设管理上不断进行着探索和改革。近年来,为进一步发挥基层对自身发展的主导作用,助力街道(镇)发展,新区政府提出面向全境共25个街道(镇)编制社区规划。以此为契机,本次实践在国内外实践经验的基础上进一步探索,旨在提出符合当前规划编制体系的社区规划编制方法。

1 社区规划的起源与定义

社区规划起源于1950年代联合国倡导的“社区发展计划”,旨在帮助居民与政府合作,改善社区的经济、社会和文化环境,提高生活质量。半个多世纪以来不断丰富和发展,目前在包括欧美发达国家在内的至少60个国家开展,不少国家和地区已经具有了丰富的社区规划实践经验[2]。

目前,社区规划尚无统一定义。在《中国社会工作百科全书》中,社区规划、住区规划、社区发展是最为接近的几个概念。相对住区规划的物质性,社区规划更具社会性,更强调通过公众参与了解居民的各类需求,并有针对性地提出解决方案;相对社区发展的战略性,社区规划重点关注社区发展中的某些具体方面,形成具体的书面成果和实施计划。在概念辨析的基础上,我国学者将社区规划定义为“着眼于城乡人文和空间单元,以社区发展为目标,以社区参与为基础,采用自下而上和自上而下方法相结合的社区行动过程和成果”[3]。

2 社区规划的中西方实践

2.1 西方社区规划的当前实践

西方发达国家积累了较为丰富的社区规划实践经验。一些国家专门成立社区规划和发展办公室,负责各项工作,并有社会学、规划学、建筑学、心理学、经济学、园林学、生态学等学科的专业工作者参与其中。在编制内容、规划组织方式、批准流程等方面日渐完善。

法国的社区规划历史悠久,可追溯至19世纪中后期。20世纪80年代建立“协商规划区”制度以来,社区规划始终以解决实际问题为基本原则,在规划编制上较为灵活,以广泛公众参与为基础,根据实际需求确定工作内容,为所有利益相关者提供充分沟通的空间,成为解决不同时期主要矛盾的重要工具[4]。美国的社区规划覆盖面广。西雅图面向38 个社区编制规划,除土地利用、交通、住房、社区财政和公共设施等强制性内容,每个社区还可针对特殊需求开展相应研究,并将结果纳入规划成果。纽约针对全部59个社区单元设有专门的社区委员会,根据居民一致认同的社区发展目标进行规划编制,成果报市议会审议,由市规划办调整后执行。内容包括社区发展需求、发展战略、行动纲要等,并在广泛的公众参与基础上,确定社区发展重点,指导建设资金的分配划拨[5]。英国在规划立法方面作出努力,社区规划的成果已经具有了一定的法律效力,并在编制的流程、内容、形式等方面形成了法定机制[6]。

作为政府与民间合作的纽带,西方的社区规划为促进社区建设发展、解决实际问题发挥了重要作用,表现出以下特点:(1)以社区规划为基础构建合作平台,为政府、部门、民众等各利益相关者创造沟通与协同的机会。(2)以社区组织作为编制主体,注重公众参与,突出自下而上地倾听民众需求。(3)在编制内容上具有较强的包容性,以解决实际问题为主要目标,针对社区一定时期内的热点问题制定规划的具体内容。

2.2 我国社区规划实践及当前困境

2.2.1 我国的社区规划实践

我国的社区规划理论研究开始于20世纪90年代。这一时期,随着市场经济的快速发展,利益主体的要求日益多元化,传统的物质性规划已经不能满足实际需要,兼具物质性和社会性的社区规划开始受到重视[7]。

2000年,民政部出台《关于在全国推进城市社区建设的意见》。此后,相关实践在各地相即开展。2002年上海宝山区编制完成通河社区规划,在之后的社区环境改善、社会矛盾缓解等方面发挥了作用[8]。此后,吴淞社区、友谊路社区、江宁路社区进一步在社区规划的编制内容、工作流程等方面进行了完善[9-11]。深圳宝安怀德社区以社区规划为基础,建立沟通协调的渠道,在社区资源整合方面发挥了作用[12]。龙岗五联社区规划编制了“社区规划手册”,作为制定年度建设计划的基础,对争取财政支持及招商引资起到了积极作用[13]。

2.2.2 我国的社区规划的困境

我国的社区规划通过协调社区发展中的各种关系,为解决社区实际问题创造了机会。但在当前规划编制体系中,相对法定规划,社区规划作为非法定规划,目前仍存在发展困境。

(1)编制对象尺度不一,范围界定模糊,且涉及面较窄。我国社区规划目前主要针对成熟社区,对城市边缘地区、农村城镇化地区、新农村地区等新建社区鲜有涉及,单一的研究对象限制了规划理论的发展。

(2)公众参与是落实社区问题、了解社区需求的重要手段。但目前,尚未形成规范全面的操作规范,对公众参与的认识普遍较为片面,多等同于问卷调查,加之基层民主自治尚不发达,公众参与的结果往往不能充分反映社区实际。

(3)缺乏明确主管部门,尚未形成系统的工作方法,并在成果形式上缺乏标准。在编制、审批、实施等方面都缺乏规范和制度保障。

(4)社区规划涉及内容广泛,所需的知识远远超出城乡规划学科本身,多专业协同是社区规划的必然要求,但相关工作机制尚不明确。

3 滨海新区的社区规划实践

针对我国现行规划体制下社区规划的主要问题,本次实践以天津滨海新区为例,对社区规划的研究对象、公众参与方式、编制审批、专业协同、成果内容及表述形式等方面进行了探讨。

3.1 社区规划的研究对象

社区是具有明确地域界限,以居住为中心的生活、经济和公共活动的环境整体[14]。在我国,社区带有较强的行政色彩[15]。1954年的《城市街道办事处组织条例》和《城市居委会组织条例》确立了“城市街道—居民委员会”的社区管理体制,2000年民政部《关于在全国推进社区建设的意见》将社区界定为经过社区体制改革后,作了规模调整的居民委员会辖区。但同时,属地管理是我国城市建设的基本原则,各类规划需由具有相应管理权限的政府或部门主导,才能有效实施。街道办事处作为最基层的政府派出机构,长期致力于解决社区实际问题,促进辖区发展,并具备一定的行政管理和资源配置权力,是保证规划实施的重要力量。因此,本次实践认为,以街道辖区作为研究对象,把握社区具体问题并提出解决方案,符合我国当前社区规划编制和实施的需求。

实践以滨海新区全境25个街道(镇)辖区作为研究对象。根据街道(镇)特点,将社区划分为成熟社区和新建社区两类。成熟社区具有较长的发展历史,居民具有较强的社区归属感,形成了一致的价值观。新建社区多处于滨海新区近郊区,发展历程较短,居民大多从外地迁入,社区意识尚未形成。此类社区涵盖了城市边缘地区、农村城镇化地区、新农村地区等。杭州道和邓善沽分别是两类社区的典型代表(图1)。

图1 滨海新区社区划分及案例位置图资料来源:作者自绘。

图2 社区问卷调查分析结果资料来源:作者自绘。

图3 社区规划的编制组织方式资料来源:作者自绘。

3.2 社区规划的公众参与方式

针对成熟社区和新建社区的特点,本次社区规划实践分别以个体和社区机构作为公众参与的主体,并设定不同的公众参与方式。实践证明对指导社区规划编制起到了积极作用。

作为成熟社区,杭州道社区居民参与社区发展建设的意识较强,社区规划中采用问卷调查的方式获得社区居民需求的一手资料。在28个居委会辖区,选择不同时段随机发放问卷并进行访谈,共发放问卷600份,获得有效问卷549份,同时辅以微信调查。结果显示,基础教育设施的需求排在首位,占62.7%。需求占比靠前的配套设施还包括医疗、文体活动、社区服务及公共交通等(图2)。

相比之下,作为新建社区的邓善沽社区,问卷及访谈得到的效果并不理想,公众参与需要较强的时间培育。另外,处于建设初期的社区面对的是确定发展方向、产业类型等战略性问题,普通居民往往缺乏宏观掌控的能力。社区管理机构在充分了解民意的基础上反而能更好地代表社区利益。针对此类社区,公众参与主要采用了与社区管理机构及居委会、村委会等居民自治组织深入交流,整理反馈信息,征询阶段成果意见,公示终期成果等方式进行。

两种公众参与方式对各自社区的规划方案编制起到了很好的指导效果,并对最终成果的形成起到了重要作用。

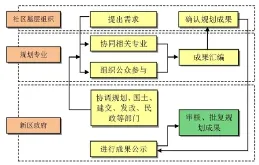

3.3 社区规划的编制审批方式

我国社会管理较长时间内将依然具有“强行政,弱社会”的特征。规划编制和审批方式应顺应当前国情,以保证工作的顺利开展。社区规划涉及内容广泛,要协调规划、国土、建交、发改、民政等诸多部门,需由社区的上级政府统一领导。因此,本次规划由滨海新区人民政府领衔,统筹各部门工作。城乡规划专业因具有代表公众利益的属性和协调各专业的工作特点,作为规划编制的牵头专业,组织公众参与,并协调各相关专业,最终汇总报审成果。基层社区管理机构对自身优势及问题认识最透彻,同时具有主导社区规划编制的积极性,作为规划编制主体。初期提出规划编制的具体需求,终期审核确定规划编制成果并报新区政府审批(图3)。

3.4 社区规划的编制内容

本次规划的内容结合各类法定规划设定,分为远期、中期、近期3个层次。远期规划是比较原则、抽象的社区发展目标。中期规划围绕社区发展的长期目标,制定社区发展蓝图。近期规划根据社区具体实际确定近期启动的具体项目。

在上述3个规划层次划分的基础上,设定了社区规划的3部分具体编制内容。(1)社区发展目标:融合经济社会发展规划、产业规划等,提出社区发展的主要目标。(2)社区物质空间规划:融合总规和控规层面的城乡规划、土地利用规划、综合交通规划、生态建设规划、文教体卫专业规划等,体现社区在空间发展及用地布局方面的具体需求。(3)建设实施规划:衔接城乡规划的近期建设规划和各部门年度发展计划,确定近期建设项目,提出具体实施方案。

3部分之间,社区发展目标从经济社会发展的角度提出社区发展的总体方向和策略,指导社区物质空间规划;物质空间规划是社区发展目标在社区用地布局、空间结构、综合交通、生态建设等方面的具体体现;建设实施规划进一步明确社区近期最紧迫的建设内容,是实现社区发展目标的现实启动器(图4)。

3.4.1 社区发展目标

通过分析社区的优势和问题,从经济社会发展、产业发展、社会事业发展等方面提出社区发展的总体目标,突出社区特色,引导社会事业和产业发展。

作为成熟型社区的杭州道社区,拥有的洋货商圈是目前滨海新区的城市副中心之一,第三产业主导的发展方向较为稳定。人口密度高、配套设施不足是社区的主要问题。社区规划应重点破解存量用地不足的难题,关注居民生活改善,提高各类配套设施的服务水平。由此确定杭州道社区的发展目标为:成为滨海新区配套设施齐全、居住环境良好、交通出行便捷的城市生活区,重点解决为居民生活服务的教育、文体、医疗、交通等设施配套的问题。

作为新建型社区的邓善沽社区,目前第一产业逐渐退化,二产布局分散、产能较低,三产开始萌芽。社区规划应重点发挥环境和空间优势,明确社区产业发展定位,提高进一步发展的效率和水平。由此确定邓善沽社区的发展目标为:成为滨海新区配套服务产业集聚区,基于现有资源,为新区提供农业休闲功能,重点发展生态旅游、健康养老、商贸物流、金融后台等配套服务产业。

3.4.2 社区物质空间规划

社区物质空间规划是社区发展目标在用地布局上的具体化,以规划蓝图为基础展开。协调城乡规划、土地利用规划、综合交通规划、生态建设规划及各专业规划之间的关系,建立统一的工作底图,形成协调一致的规划成果。

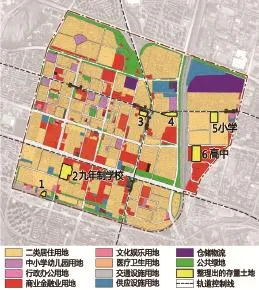

成熟型社区物质空间规划的重点在挖掘存量用地,统筹各专业专项规划之间的关系,尽可能满足生活配套设施的建设需求。以杭州道社区为例,规划共挖掘和整理出用地6处。结合居民需求调查结果及教育主管部门基础教育设施专业规划,用地优先考虑布置基础教育设施,2、5、6号地块用于配建中小学。另外,按照公共服务设施配套标准及文体、卫生等相关专业提出的建设需求,社区内还需配建卫生服务中心、体育场馆、文化馆、图书馆等,但剩余用地不足以针对各类设施给出独立的建设用地。规划提出,3号地块形状规整,位置居中,且位于两条规划地铁线的换乘站,条件较好。社区规划初步提出在此地块设置综合楼宇,满足生活配套设施的建设需求(图5)。

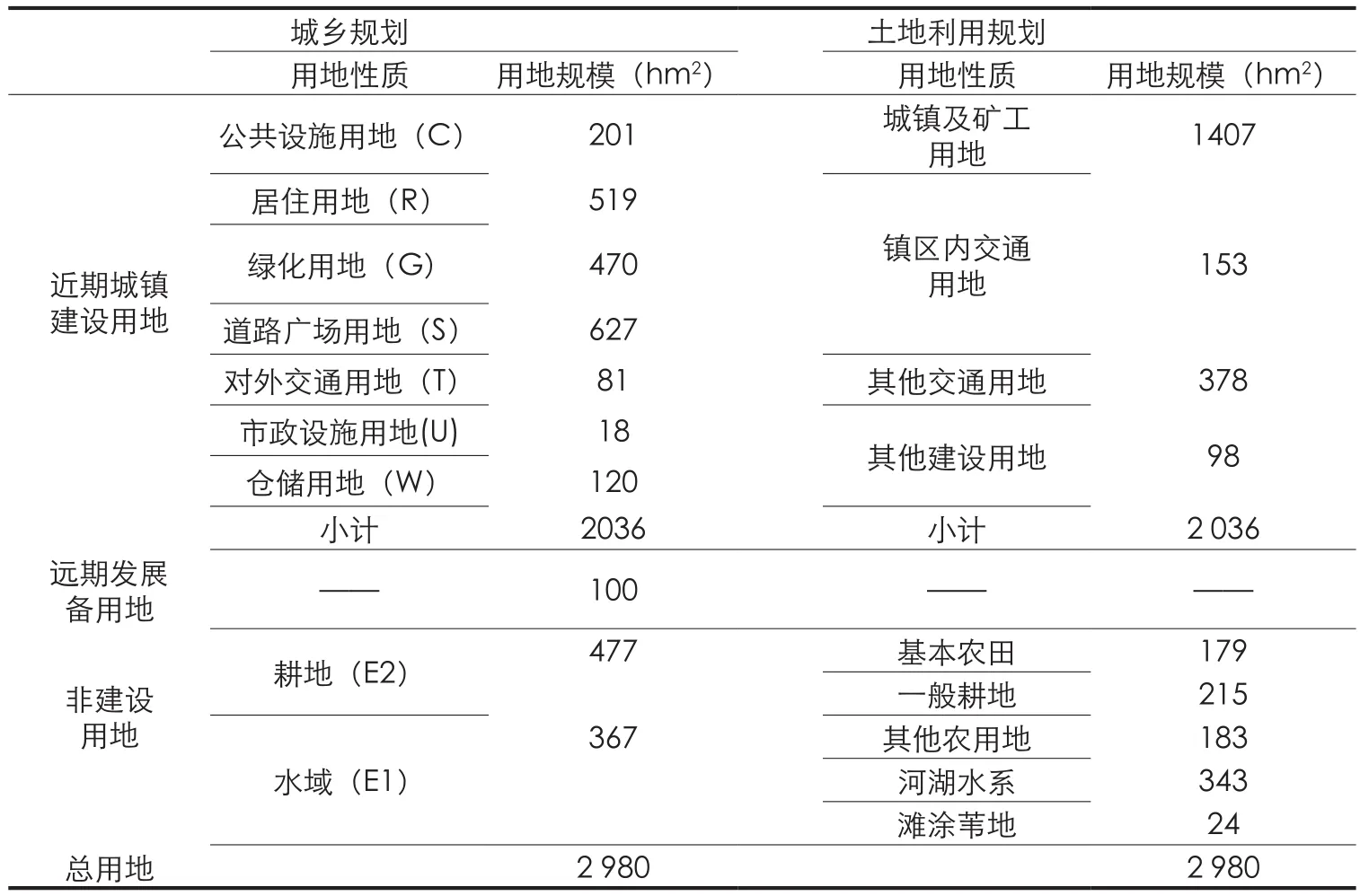

新建型社区多地处城郊,建设发展涉及集体土地变性,应重点统筹城乡规划与土地利用规划的关系,在建设用地总量上相互协调,为社区发展争取空间。土地利用规划中规定的基本农田应严格规划为农用地;生态旅游等基于第一产业的服务业用地可适当结合一般耕地布置;居住、配套、产业等用地应布置在现状及规划城镇建设用地。另外,结合综合交通规划,为轨道、铁路等对外交通设施预留建设用地指标。结合生态建设规划,划定生态红线,其中除必要的道路和市政基础设施外,规划用地性质应为绿地、农用地、水域等。

涉及土地利用规划调整的部分,在社区规划中以远期预留用地标明,于土地利用规划下一个调整周期,在滨海新区范围内结合周边社区的规划方案统筹考虑,进行落实(图6、表1)。

图4 社区规划的编制内容及相互关系资料来源:作者自绘。

3.4.3 建设实施规划

建设实施规划是在物质空间规划的基础上落实社区发展目标,为近期建设提出具体措施和方案,主要包括民生配套建设和产业设施建设两类。

(1)民生配套建设规划

邓善沽作为新建型社区,按照配套设施建设标准划定各类设施建设用地,并按照社区开发时序,明确近期建设的民生项目。成熟型社区存量用地较少,应通过公众参与明确基础教育、文体、服务、交通等各类设施的需求,着重确定近期急需的配套设施,并提出建设实施策略。

杭州道社区建设实施规划将在空间规划的基础上提出新建中小学的详细方案。针对仍需解决的其他生活配套设施,规划部门牵头协调各相关部门的建设需求,明确了3号地块规划综合楼宇中各类配套设施的规模,提出具体的详细建设方案。方案最终确定建设集文化体育、社区医疗服务、金融办公、公共停车场库为一体的综合服务设施,同时布置公共绿地作为居民活动场地,并与综合交通规划确定的地铁出入口接驳,满足近期使用需要(图7)。

图5 杭州道社区规划存量用地整理资料来源:作者自绘。

图6 邓善沽社区的规划统筹资料来源:作者自绘。

表1 邓善沽社区规划用地指标统筹

图9 邓善沽养老庄园建设方案资料来源:作者自绘。

图7 杭州道社区综合楼宇方案资料来源:作者自绘。

图8 邓善沽社区规划成果示意资料来源:作者自绘。

(2)产业设施建设规划

成熟型社区产业发展处于稳定状态,可在现状的基础上进一步发展完善。新建型社区将在发展目标和空间规划的基础上,对选址、建设方案等进行详细研究,指导具体建设。邓善沽社区规划在经济社会发展目标的指引下,综合近期建设条件分析,认为健康养老、旅游休闲在土地性质和产业基础上均具备近期实施条件,在产业设施建设规划中,针对上述产业给出了具体的选址和建设实施方案。

3.5 社区规划的成果形式

社区规划的成果除面向专业人员外,更面向社区居民和基层社区机构及组织,成果应简明扼要,并直观地反馈社区居民最关心的问题。

因与建设项目的用地审批有最直接的关系,本次社区规划的成果最终落实到城乡规划的用地布局上,并叠加土规调整范围、生态红线、综合交通规划、近期建设范围等,形成一个社区一张蓝图、一个指标控制表的成果形式(图8)。

为使成果对社区居民具有较好的可读性,在成果公示时可根据实际需要增加愿景示意等直观图纸(图9)。

4 结论与讨论

(1)社区规划具有综合性、灵活性、问题导向的基本属性。本次研究以滨海新区为例,进一步验证了社区规划有助于统筹各专业的工作,建立统一的工作底图,形成协调一致的规划成果,为解决社区实际问题发挥作用。

(2)实践中建立了政府组织、社区主导、城乡规划专业牵头、相关专业协同的工作机制;设定了针对不同类型社区的公众参与方式;给出了与现行法定规划相衔接的社区规划编制内容;证明了方法的可操作性,对类似地区的社区规划工作有一定的借鉴意义。

(3)目前我国社区规划尚处于起步阶段,在编制的主管部门、组织方式、编制方法、成果形式等方面缺少相关规定。本轮规划最终由新区政府核后备案,作为非法定规划,成果审批仍存在障碍。因社区规划的编制与现行规划编制体制进行了较好衔接,将在之后各类法定规划编制中落实,但过程中难免有所缺失,不能充分体现社区规划的意图,实施效果有待进一步验证。希望此次研究同时能为社区规划的法定化提供理论支撑和实践基础。

References

[1]李芸.城市科学和谐发展的新起点——现代社区规划[J].现代城市研究,2009(12):46-50.

LI Yun. The new starting point of city scientifc and harmonious development: the modern community planning[J].Modern Urban Reserch, 2009(12):46-50.

[2]姜雷,陈敬良.作为行动过程的社区规划:目标与方法[J].城市发展研究2011 ,18(6):13-17.

JIANG Lei,CHEN Jingliang. Community planning as a process of social action: goals and methods[J]. Urban Studies, 2011, 18(6):13-17.

[3]刘艳丽,张金荃,张美亮.我国城市社区规划的编制模式和实施方式[J].规划师,2014,30(1):88-93.

LIU Yanli, ZHANG Jinquan, ZHANG Meiliang. Community planning compilation and implementation in China[J].Planners,2014,30(1):88-93.

[4]杨辰.法国社区规划的历时性解读—国家权力与地方民主建构的视角[J].规划师,2013,29(9):26-30.

YANG Chen. Community planning and its diachronic analysis: national power and local democracy viewpoint[J].Planners,2013,29(9):26-30.

[5]农昀,周素红,解利剑. 西雅图社区规划的编制、实施机制及其启示[J] .规划师,2013,29(3):103-108.

NONG Yun, ZHOU Suhong, XIE Lijian. Seattle community planning compilation and implementation[J].Planners,2013,29(3):103-108.

[6]The Local Government in Scotland Act 2003. Community planning statutory guidance[R]. 2003.

[7]唐忠新.中国城市社区建设概论[M].天津:天津人民出版社,2000.

TANG Zhongxin. Overview of China's urban community construction[M].Tianjin: Tianjin People's Publishing House,2000.

[8]周建军,王静.公平与和谐:城市安置型社区规划与实施之后评析——以上海市通河社区为例[J].现代城市研究,2007(3):4-12.

ZHOU Jianjun, WANG Jing. Fair and harmonious: afterwards evaluate about plan and implement of city allocation community[J].Modern Urban Reserch, 2007(3):4-12.

[9]林雪艳.社区发展规划编制方法探讨——以上海宝山区吴淞街道社区为例[J].规划师,2007,23(10):48-51.

LIN Xueyan. Discussion about community development plan-making: take Wusong street community, Baoshan district, Shanghai as an example[J].Planners,2007,23(10):48-51.

[10]吴培琦,赵民.从理念到现实:上海友谊路街道社区发展规划的公众参与[J].国际城市规划,2007,22(6):119-126.

WU Peiqi, ZHAO Min. From theory to practice: public participation in Shanghai Youyi community development planning[J]. Urban Planning International,2007,22(6):119-126.

[11]童明,戴晓辉,李晴,等.社区的空间结构与职能组织——以上海市江宁路街道社区规划为例[J].城市规划学刊,2005(4):60-66.

TONG Ming, DAI Xiaohui, LI Qing, et al. A study on the spatial and functional structure of the community: a case study in community planning of Jiangming street, Shanghai[J].Urban Planning Forum,2005(4):60-66.

[12]叶伟华,黄汝钦.社会管理创新视角下审视深圳社区规划[J].规划师,2013,29(5):76-80.

YE Weihua, HUANG Ruqin. Shenzhen neighborhood planning from social management viewpoint[J].Planners,2013,29(5):76-80.

[13]王瑛,蒋丕彦,夏天.不能再被忽视的社区规划——深圳市龙岗区五联社区规划试点工作的启示[J].城市规划,2009,33(4):54-56.WANG Ying,JIANG Peiyan,XIA Tian. Inspiration from pilot communityplanning of Wulian in Longgang District of Shenzhen[J].City Planning Review,2009,33(4):54-56.

[14]余颖,曹春霞. 城市社区规划和管理创新[J].规划师,2013,29(3):5-10.

YU Ying, CAO Chunxia. Community planning and management innovation [J].Planners,2013,29(3):5-10.

[15]赵民,赵蔚.社区发展规划——理论与实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

ZHAO Min, ZHAO Wei. Community development plan: the theory and practice[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2003.

Research on Community Planning Method Based on Current Planning Management System: A Case Study of Tianjin Binhai New District

Based on analysis of relevant theories and practices, this paper affirms the positive role of community planning, and addresses the deficiencies in China’s community planning. Taking Tianjin Binhai New District as an example, key issues are discussed, such as organization mode, multi-professional cooperation, public participation, and administrative review and approval procedures. In the practice a working mechanism is established, under which community planning is organized by the government, dominated by the sub-district offices, and led by the urban planning professional which meanwhile guarantees multi-professional cooperation; different ways of public participation are applied for different types of communities, and a community planning approach that matches the current statutory planning is proposed. The research is a beneficial attempt to raise performability of community planning in China’s present planning and approval system.

Community planning | Public participation | Multi-professional cooperation | Tianjin Binhai New District

1673-8985(2016)06-0084-06

TU981

A

住房和城乡建设部软科学研究项目(城镇化与城乡建设):“城市近郊区新农村建设发展设计导引研究—以天津滨海新区宁车沽为例”(2013-R2-23)。