中药“毒”与“效”的科学内涵及物质基础探索*

2016-03-06何国荣王振中杜冠华

闫 蓉,张 雪,何国荣,张 莉,吕 扬,王振中,萧 伟,杜冠华**

(1. 中国医学科学院北京协和医学院药物研究所 药物靶点研究和新药筛选北京市重点实验室北京 100050;2. 中国医学科学院北京协和医学院药物研究所 晶型药物研究北京市重点实验室北京 100050;3. 江苏康缘药业股份有限公司 中药制药过程新技术国家重点实验室 连云港 222001)

中药“毒”与“效”的科学内涵及物质基础探索*

闫 蓉1,张 雪1,何国荣1,张 莉1,吕 扬2,王振中3,萧 伟3,杜冠华1**

(1. 中国医学科学院北京协和医学院药物研究所 药物靶点研究和新药筛选北京市重点实验室北京 100050;2. 中国医学科学院北京协和医学院药物研究所 晶型药物研究北京市重点实验室北京 100050;3. 江苏康缘药业股份有限公司 中药制药过程新技术国家重点实验室 连云港 222001)

中药使用历经数千年,但对于中药之毒性一直存在误区,简单认为“中药有毒”、“中药无毒”的描述同样是片面的。本文分析了中药和化药关于“毒”的不同含义,认为传统记载有毒的中药可以分为“不良反应较多的中药”和“具有机体损害作用的中药”,前者主要指作用复杂且作用较强的中药,后者则为含有明确毒性成分或强药理效能成分的中药,由此形成科学的表述方法,为中药毒性的现代研究提供参考。中药物质有效成分基础研究应通过成分研究、组合成分研究、复方成分研究,对中药“毒”与“效”的科学内涵和物质基础进行了初步探讨。

中药 毒性 药效 科学内涵 现代认识

中药是中医学的瑰宝,传统药物历经数千年的实践,形成了较为完整的理论体系,但也存在与现代医药科学不一致的概念和应用方式,影响着中药的发展和应用,中药的“毒”与“效”的内涵就是重要的内容之一。

1 中药“毒”的内涵在发展过程中变化

1.1 古代中药的“毒”即效

古代,“毒药”是一切药物的总称,最早见于《周礼·天官记》:“聚毒药以供医事”[1,2],这里所言之“毒”,不能理解为对机体有害之意,也不是指现代毒理学的“毒性”,而是泛指能够对人体产生某种影响的所有中药。直到明代,部分医家仍称“毒”为药,张景岳认为“大凡可辟邪安正者,均可称之为毒药”等,将防治疾病的药物谓之为“毒药”。这说明药物的治疗作用和对机体损害作用通常是难以辨别,界线不清的,因此以“毒”命药,告诫人们临证用药要谨慎,切忌草率鲁莽从事。由此可见,传统药物的“毒”是和药效密切相关的特征性内涵,“毒”与“效”是相通的。

《神农本草经》采用三品分类法,把中药分为上、中、下三品,把攻病愈疾的药物归为有毒,而久服补虚的药物为无毒,有毒的药物服用后药效强烈。金代张子和说:“凡药皆有毒也,非止大毒,小毒谓之毒”,因此,所言之“毒”,不能理解为对人体的毒害之义,亦非指现代毒理学的“毒性”,应是传承了药效的内涵。

1.2 “毒”与“效”内涵的演变

中医药学发展到晋唐时代,毒的概念有了一定演变,开始朝着对人体有害或与治疗无关的描述发展。《肘后备急方》关于“治卒服药过剂烦闷方”等中药不良反应的记载[3]。《诸病源候论》中“解诸药毒侯”一章,称“凡药云有毒及大毒者,皆能变乱,于人为害,亦能杀人”[4],这种认识与现代毒理学认识类似。明代《本草纲目》将47味有毒中药分类,这时“毒药”就是指那些药性猛烈,过量或不当使用会产生毒副作用,甚至致死的药物。以后的本草著作中,随着医疗经验的不断积累,“毒”与“效”的认识逐渐深入,但依然没有明确的区分。

2015年版《中国药典》收录的具有毒性的中药有83种,其中大毒10种,有毒42种,小毒31种[5]。对所载药物未作分类,而是按药名首字之笔划作顺序编次,关于中药有毒、无毒的记载和毒性强弱程度的分级上,缺乏实验数据和客观的判断标准,导致中药毒性的评价不系统、缺乏科学的分级标准。中药的毒性至今无统一定义[6,7],这种现象严重制约了中药的应用和发展前景。

2 现代对中药“毒”的认识错误和偏差

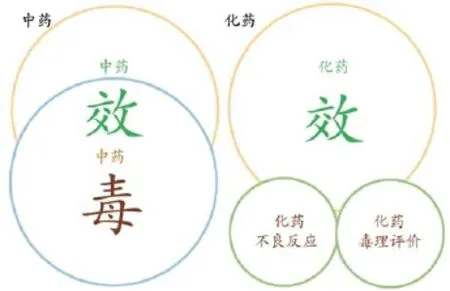

图1 中药与化药毒与效的异同

古代医药论述中的“毒”和“毒药”是药物作用和药物的表达方式,这种表达持续了相当长时间,直到明代对药物毒性的概念仍有这种表述。随着药物临床应用经验的积累和对其作用认识的深入,“毒”的含义开始发生变化,成为药物产生有害反应的表述方法,直到西方医药传入我国,中药理论尚未形成完整的毒性作用的概念。

现代医学对药物毒性的研究形成了专门的学科——“毒理学”。毒理学是一门研究外源性化学物质对生物体的毒性反应、严重程度、发生频率和毒性作用机制的学科,也是对毒性作用进行定性和定量评价的科学[8]。其中,药物毒理学是毒理学的一个分支学科[9],许多药物的研发都是基于药物毒理学展开的。毒理学用药物中毒剂量、半数致死量以及最大耐受剂量来评价药物的毒性,仅适合于化学成分明确的药物。

中药与化药不同,中药中成分复杂,各成分之间相互协同,相互制约,作用于多个靶器官,其药效和不良反应不能单从某几个成分的含量来判断[10]。从20世纪70年代开始,芫花[11]、天花粉制剂[12]等传统的妊娠禁忌药,在临床上广泛用于中断妊娠。随着科技的发展,对有“毒”记载的中药的开发引起了广泛的重视,利用某些中药“毒”性的特殊作用,如本草记载利用常山、瓜蒂的催吐作用[13],治疗痰饮停聚,胸膈痞塞等病症;利用甘遂、大戟、巴豆、牵牛的致泻,治疗邪实病症[14-17];利用乌头、马钱子的麻痹作用,治疗疼痛病症,如神经痛、风湿痛等[18]。对蛇毒的开发,如眼镜蛇毒制剂具有镇痛作用及治疗小儿麻痹后遗症;蝰蛇毒制剂治疗血栓、血友病等[19]。中药砒霜(As2O3)在《纲目》中记载具有“蚀痈疽败肉,枯痔,杀虫”的作用,现代药理研究发现,砒霜能干扰白血病细胞的核酸代谢,干扰DNA及RNA的合成、克隆、增殖能力,并能诱导白血病细胞凋亡。在临床上,砒霜用于治疗白血病也取得了卓越的成效,疗效确切,这为中医“以毒攻毒”提供了坚实的实验数据和临床依据[20]。

3 正确认识中药“毒”是现代研究的要求

“毒”与“效”是药物作用的基本特性,中药“毒”是由古代文献传播、继承下来,“毒”的概念是复杂的,与化药的不同。目前,有关中药的“毒”的界定不清,存在泛化或简单化的倾向,影响了中药的研究开展和深入,科学认识中药“毒”物质基础和作用,是我们面临的重要任务。

3.1 不能把中药记载中的“毒”等同于现代的毒性或毒药

中药“毒”性的特征、不良反应不清,毒性物质基础不明。中药应用几千年,在长期临床实践中证明中药是有效的,但确有疗效的中药毒性物质是复杂的物质体系,不能简单的由化药的方法评价中药的安全性。根据现代研究分析,可以认为目前有毒性记载的中药,可以分为两类。

3.1.1 独立的毒性成分

有些可以引起机体毒性反应的中药,其引起毒性作用的物质基础是具体的有毒成分,而且其有毒成分又不是有效成分[21],如马兜铃、寻骨风、天仙藤、细辛和木通中的马兜铃酸[22,23]。因此,对于含有这一类物质的药物需要科学方法去除有毒物质。这些有毒成分也可能在特定条件下产生治疗作用,需要大量的研究方可确定。

3.1.2 毒效共存的成分

这一类属于作用突出,不良反应明显,如乌头中的乌头碱,如巴豆中的巴豆油[24]、马钱子中的马钱子碱和分士的宁[25],这些毒性是药效的延伸,既是有毒成分,也是有效成分。因此,有毒的药物用之得当可以防病治病,而用之不当则会发生严重的不良反应。中药“毒”与“效”是对立统一的,必须对其有科学的认识和把握。

3.2 药物作用和毒性的描述要全面完整

目前,关于中药毒性的描述存在着两方面的缺陷:一是毒性概念不清,既没说明对机体危害的性质,也没有危害的表现;二是分级不清,虽然《中国药典》对中药有“大毒”、“有毒”、“小毒”之分,但是并没有区分的标准和科学的依据。因此,在现代毒性定义明确的科学环境下,采用传统“毒”的模糊概念描述中药,必然会产生误解,也不能指导中药合理的临床应用。

中医和西医属于不同的医学体系,完全用化药的毒理评价标准来评定中药是不合理的。中药毒性是指药物的偏胜之性和药物对机体不利、损害机体以及致死的作用属性,其中包括治疗作用、副作用、不良反应和损害作用等,和化药毒性概念不同。因此,应引进先进技术和手段,建立适合中药特点的毒性评价体系。

3.3 建立健全的中药毒性理论体系,开展中药毒性研究

根据上述分析可以认为,“有毒中药”、“中药有毒”以及“中药无毒”的说法都是不正确的,是对中药的错误分类和错误描述。因此,应明确中药的毒性,不仅明确是否有毒,而且应该描述其毒性表现和量的管理,然后确定其毒性,可以将这类药物描述为使用剂量达到一定程度可以产生某种反应。其他不具有毒理学特征的表现,应该将这些传统的“毒”回归到药效的范畴,不能简单以毒而论。

目前,对中药配伍禁忌、妊娠禁忌、服药时间和饮食禁忌等中药毒性理论基础研究不足。正确认识中药的毒,应用现代技术方法进行区分和评价,形成比较客观合理的表述方法,简单认为“中药有毒”或“中药无毒”都是片面的。

3.4 认识中药的物质基础

药物毒的定义对于指导临床用药具有重要意义,科学确定药物的毒性则需要科学数据的支撑。随着对中药物质基础研究的不断深入,目前有多种研究模式:如传统的植物化学模式、基于生物膜色谱解析的中药物质基础模式、结合生物效应的中药组分/成分模式、基于成分敲出/敲入的中药物质基础辨识与质量控制模式等[26]。

4 “有毒中药”毒效结合研究

中药物质基础研究是阐明中药毒与效机制的先决条件,其物质基础是众多化学成分组成,而成分与成分之间的协同作用发挥着治疗疾病的作用。因此对记载有毒的传统药物研究应进行如下研究:

4.1 成分研究

中药效应物质是中药发挥药理作用的化学成分,是阐明中药“毒”与“效”的关键。对于中药物质基础的研究,需要经过多种途径分析有效成分的生物活性,确证药物“毒”与“效”的作用机理[27],在物质基础研究的难点上取得突破,促进中药成分研究的发展。

根据中药有效成分的化学结构,进行合成或改变部分化学结构,从而增强临床疗效,降低不良反应,是中药开发的重要途径之一。药理学家陈克恢从麻黄中成功提取出了麻黄碱,是医药界的重大进步[28]。在此后相当长的时期内,借鉴了天然药物的研发思路,从中药材中提取单体化合物研制中药一类新药,是发现和新药创制的重要方法,如青蒿素、联苯双酯、五味子素等,但这种方法也出现了“提取越纯,越无活性”的现象。

4.2 组分研究

中药组分是中药中一类结构、活性相似的化学成分组合,这种化学成分的组合可以导致活性的降低或增强,不同的组分具有不同的选择性和活性,作用强度和作用部位具有靶向性,例如,人参中有皂苷类和多糖类。

针对中药“毒”与“效”的物质基础研究,需要通过现代的科技手段,结合传统中药理论及现代科学理论,阐明药效成分和不良反应成分的组成、结构、含量及相互作用。例如,木村正康研究发现,单独使用芍药苷或甘草苷在低浓度时对小鼠横隔膜上神经肌肉结合部的阻滞无作用,但合并给药却出现显著的阻滞效果[29]。

4.3 复方研究

复方研究是复杂的问题,也是中医药理论的核心内容。随着化学分离提取技术的进步与发展,中药复方现代研究从临床有效方剂切入,基于相对清楚的药效物质基础与作用机理,减毒增效优化配比[30],降低药物不良反应,得到药效稳定、机制明确和质量可控的有效复方组分,来用于治疗临床适应病症[31]。

因此,中药物质有效成分基础研究通过成分研究、组合成分研究、复方成分研究,来评价药物药效和不良反应的关系,明确发生不良反应的物质基础。单体本身的损伤,不仅为纯粹的毒性,还有生物学表现的特点。

5 科学认识中药的有效性和安全性是我们面临的重要任务

随着现代科技的发展,应取消现有“中药有毒”和“有毒中药”的说法,排除现代毒理学“毒性”概念的干扰,在古人用毒、防毒、抑毒的基础上,加强中药药效学、药代动力学及安全性评价的研究,认识中药毒性的物质基础、起效量、极量等,建立科学的中药“毒性”概念及药效评价体系,让中药在人类防病治病中发挥更积极的作用。

1 彭林.周礼.北京:中国人民大学出版社,2009.

2 俞文武.中药“毒”的历史浅析.浙江中医学院学报,1995,19(1): 8.

3 葛洪.肘后备急方.天津:天津科学技术出版社,2015.

4 巢方元.诸病源候论.太原:山西科学技术出版社. 2015.

5 国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部).北京:中国医药科技出版社,2015.

6 吴克让.试论中药的毒性分级.中药材,1989,12(5): 38.

7 李冀,杨蕾.中药毒性三辨.中医药学报,2003,31(3): 20.

8 周立国.药物毒理学.北京:中国医药科技出版社,2009.

9 梁琦,谢鸣.中药毒性及其内涵辨析.中西医结合学报,2009,7(2): 101-104.

10 刘树民,罗明媚,李玉洁.中药毒性理论及研究进展.世界科学技术-中医药现代化,2003,5(3): 45-79.

11 高君宁,韩坤.莞花注射液中晚期妊娠引产416例分析.辽宁中级医刊,1981,2: 43-44.

12 仇伟欣.天花粉药理学研究进展.中国中医药信息杂志,1996,3(6): 11-13.

13 王亚丽.试析催吐疗法.辽宁中医杂志,2005,32(4): 268-269.

14 修彦凤,曹艳花,张永太.甘遂的药理作用研究进展.上海中医药杂志,2008,42(4): 79-80.

15 何霖,王家葵,范春燕.大戟、京大戟的本草考证.中药材,2009,32(5): 816-818.

16 万莉,周振海.巴豆的药理研究进展.江苏中医药,2003,24(11): 60-61.

17 陈立娜,李萍.牵牛子化学成分研究.中国天然药物,2004,2(3): 146-148.

18 李梦然,曲玮,梁敬钰.乌头属化学成分和药理作用研究进展.海峡药学,2010,22(4): 1-6.

19 赵军宁,杨明,陈易新,等.中药毒性理论在我国的形成与创新发展.中国中药杂志,2010,35(7): 922-927.

20 王晓玲,李江涛,徐瑞荣,等.砒霜治疗白血病的研究概况.辽宁中医药大学学报,2008,10(6): 74-75.

21 胡志祥,肖金莲.含毒中药毒理分析.时珍国医国药,1999,10(2): 96.

22 吴松寒.木通所致急性肾毒性功能衰竭二例报告.江苏中医,1964(10): 12-13.

23 原思通.对“中药中毒病例攀升”问题的思考.中国中药杂志,2000,25(10): 581.

24 金锋,张振凌,等.巴豆的化学成分和药理活性研究进展.中国现代中药,2013,15(5): 373-374.

25 黄喜茹,曹冬.马钱子研究进展.上海中医药杂志,2005,39(1): 62-64.

26 孔维军.基于成分敲出/敲入的中药(牛黄)药效物质辨识和质量控制模式的初步研究.成都:成都中医药大学博士学位论文,2011.

27 刘华钢,黄慧学,梁秋云.中药成分分离技术应用进展.中国中医药信息杂志,2007,14(11): 89.

28 CHEN K K. A study of ephedrine. Br Med J,1927,2(3482): 593.

29 木村正康.芍药甘草汤对骨骼肌松弛作用的机理.国外医学·中医中药分册,1983,7(6): 21.

30 张伯礼,王永炎,商洪才.组分配伍研制现代中药的理论和方法.继续医学教育,2006,20(19): 89.

31 于友华,王永炎.论方剂“整体综合调节”的作用方式.中国中药杂志,2003,28(4): 289-291.Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College,Beijing 10050,China; 2. Beijing City Key Laboratory of Polymorphic Drugs,Institute of Materia Medica,Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College,Peking 100050,China; 3. State Key Laboratory of New-Tech for Chinese Medicine Pharmaceutical Process,Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd.,Lianyungang 222001 Jiangsu,China)

Exploration of the Scientific Content and Material Basis of Toxicity and Efficacy of Chinese Materia Medica

Yan Rong1,Zhang Xue1,He Guorong1,Zhang Li1,Lyu Yang2,Wang Zhenzhong3,Xiao Wei3,Du Guanhua1

(1. Beijing Key Laboratory of Drug Targets Identification and Drug Screening,Institute of Materia Medica,Chinese

Though Chinese materia medica has been utilized for thousands of years,its toxicity stays being misunderstood. Simply reckoning one as “toxic” or “non-toxic” is unilateral and subjective. In the sight of history and logic,we compared the different meanings of drug toxicity between western medicine and traditional Chinese medicine,and then tried to investigate and analyze the scientific content and material basis of the toxicity and efficacy of Chinese materia medica. Applying modern technology and methods to distinguish and evaluate it,we are committed to establishing a more objective and reasonable representation on this matter,with the goal of providing references for the studies in modern medicine toxicity.

Chinese materia medica,toxicity,efficacy,scientific content,modern interpretation

10.11842/wst.2016.05.004

R285

A

(责任编辑:朱黎婷,责任译审:朱黎婷)

2016-01-13

修回日期:2016-03-09

* 科学技术部“重大新药创制”国家科技重大专项资助项目(2013ZX09102106):新型抗帕金森病药物(化药1.1类)百可利(Baicalein)的临床前研究,负责人:杜冠华;科学技术部“重大新药创制”国家科技重大专项资助项目(2013ZX09402203):现代中药创新集群与数字制药技术平台,负责人:王振中;卫生部港澳台办公室、港澳台科技合作专项资助项目(2012DFH30070):中药经典方作用机制现代研究,负责人:杜冠华。

** 通讯作者:杜冠华,本刊编委,研究员,博士生导师,主要研究方向:药物发现、高通量药物筛选、神经药理学和心脑血管药理学研究。