明清文学园林植物构景的“阴阳”结构探微

2016-03-01张恒李俐朱贺

张恒 李俐 朱贺

摘 要:明清时期造园兴盛,同时也出现了文学园林这一特殊的园林形式。通过以《将就园记》《琅嬛福地》《乌有园记》这类虚构园林短文以及《红楼梦》《金瓶梅》这类“小说园林”为范本,共时性的探讨明清文学园林中植物构景的“对偶”与“四时”形式,揭示背后所隐含的“阴阳”对立与转换关系,剖析文学园林中植物造景的“阴阳”结构,透析隐藏在文学园林背后深层的古典造园艺术范型。

关键词:文学园林;植物构景;对偶;四时;阴阳

中图分类号:I206.2;TU986.2 文献标志码:A

文章编号:1006-1398(2015)04-114-09

明清时期,私家园林兴盛,同期出现了文学园林这一特殊的园林形式,主要有两类,一类是小说中描写的园林,如童寯先生在《江南园林志》中所述:“吾国小说园林描述最详尽者,当推《金瓶梅》与《红楼梦》。”[1]42而另一类,则因许多寒素文士无力构园,心营目想,纸上谈园,由此出现了专论虚构园林的短文,以晚明刘士龙的《乌有园记》、明末遗民黄星周的《将就园记》、张岱的《琅嬛福地》等为代表。明清文学园林作品在幻想之中显现了园主或精巧或宏阔的园林构思与布局,以虚写实,是当时真实园林的历史投影,从侧面反映出当时文人造园的观念与思想。文学园林中植物是被反复提及的园林要素,在中国园林中的作用和意义精微复杂。通过对明清文学园林中的植物作共时性考察,解析这些文学园林中植物构景的表层形式——“对偶”与“四时”,透视隐藏于其中的深层“阴阳”结构,力图探索在历史事件、社会阶层等这类纷繁的表象之下,锚固于中国园林艺术背后的园林艺术范型。

一 文学园林中植物构景的对偶

对偶是中国古典文学中最广泛、意蕴最丰富的修辞方式。刘勰在《文心雕龙·丽辞》开篇就讨论对偶:“造化赋形,支体必双,神理为用,事不孤立。夫心生文辞,运载百虑;高下相须,自然成对。”[2]古代文人寄情山水,诗文中的“对偶结构”也潜移默化地隐匿在文学中的园林格局中,成为文人构架园林作品的中心原则之一。

1.“将就园”植物空间经营的对偶

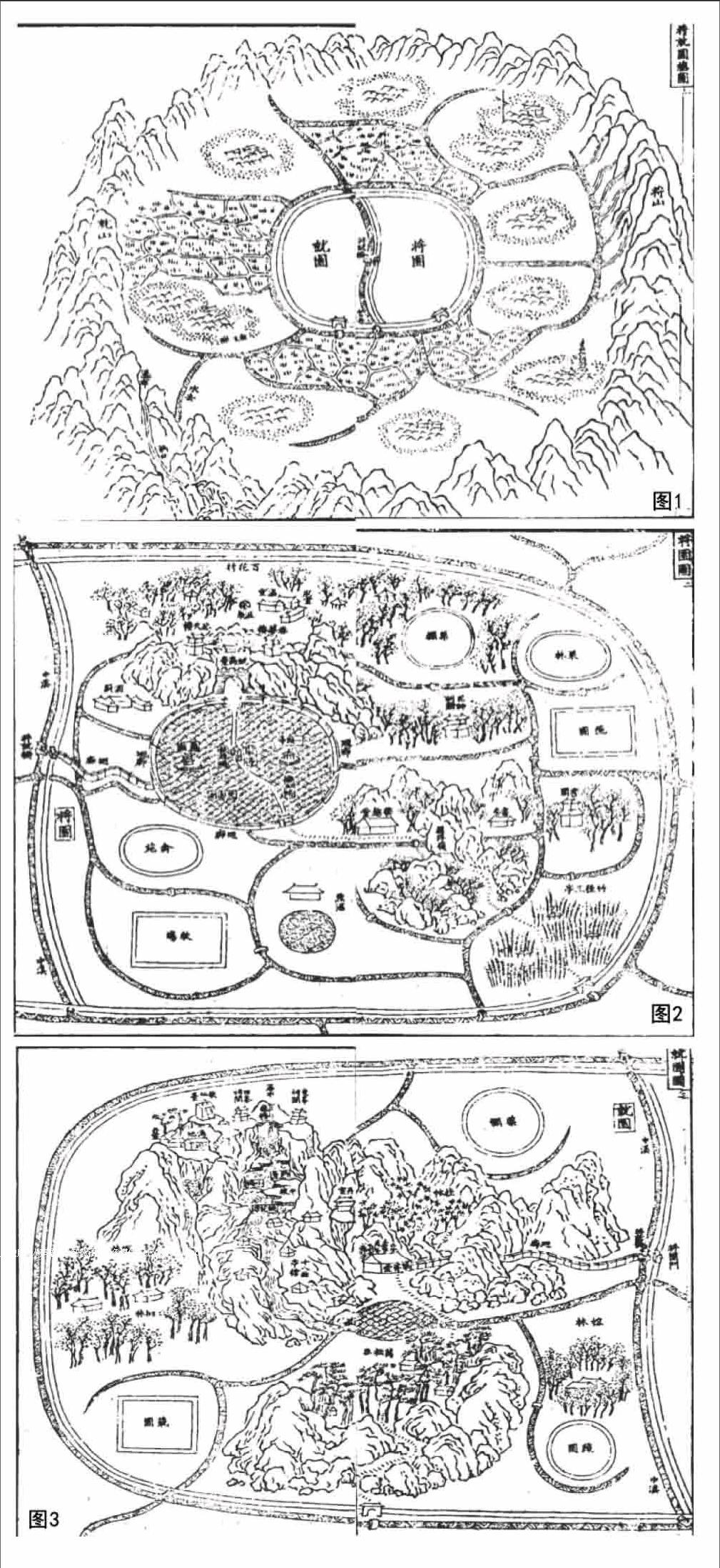

“将就园”是明末移民黄周星为自己“营建”的虚构园林。(图1图1,图2、图3选自黄周星.夏为堂别集[M]∥清代诗文集汇编·三十七卷.上海古籍出版社,2010;图4选自网络;图5中夏睡莲和图6中夏荷为自拍,其余选自网络;图7、图8自绘。)《将就园记》中言:“今天下有园者多矣,岂黄九烟而可以无园乎哉。”。“将就园”虽是“画里溪山”“墨庄幻影”,但植物景观气象万千,对植物空间经营有着多层面的“对偶”关系表达。“将就园”分为“将园”与“就园”。“将园”中以花卉类植物为主:“径尽,度小桥,为‘罗浮岭,环岭皆梅也。人行石磴中,又里许,为‘郁越堂,堂前后杂植名卉,间以梧、竹。……绕湖四面皆回廊,间以水槛,廊槛之外,皆桃、柳、芙蓉,长堤之两畔亦然,而堤畔垂杨尤多。……楯外各垂帘箔,洲旁亦皆桃、柳、芙蓉,与长堤相望,然泛泛湖心……楼后隙地,遍植名花异卉,是为‘百花村。”[3](图2)而“就园”中的植物则以乔木类为主:“花卉仿佛‘将园,而松、柏、梧、竹之属为多。入门为石径,磴半之,上下登降可百余级,磴尽为‘万松谷行松间,可里许,度溪桥为‘华胥堂。堂前有大池,池畔亦杂植名卉,间以梧、竹,颇类‘将园。……园中冈领之隙,则有桂林,有榕林、有枫林、桕林,与‘万松谷相望。”[3](图3)将“将园”与“就园”合为整体进行对照可见:“‘将卑而‘就高,‘将旷而‘就幽,‘将疏而‘就密,‘将风流而‘就古穆,‘将富贵而‘就高闲。”[3]“将园”花卉矮小,在空间上形成旷疏的格局,景观视线开阔,易远眺,有疏远的画面感;“就园”树木高森,空间格局则更为幽密,宜成幽静深远的立轴山水。“将就园”中植物组合所形成的不同空间景致,是通过“旷与幽”“疏与密”这类“相反相成”的空间关系来达成“风流与古穆”“富贵与高闲”等差异化的园林意境。这种对偶式的植物空间经营方式在《花镜》中也有类似的表述:“园中有广地,多植果木松篁,地隘只宜花草药苗,设若左有茂林,右必留旷野以疏之。”[4]44正如童寯先生在《江南园林志》所说:“由小及大,由卑至高,斯位置经营之定律也。”[1]42

2.“大观园”植物色彩的对偶

在中国古典园林中,植物的色彩搭配是重要考量因素之一。《红楼梦》对“大观园”的植物有详尽的描写,强调植物色彩上红绿相对的“对偶”关系。第十七至十八回描写大观园里的“稻香村”:“……倏尔青山斜阻。转过山怀中,隐隐露出一带黄泥筑就矮墙,墙头皆用稻茎掩护。有几百株杏花,如喷火蒸霞一般。里面数楹茅屋。外面却是桑、榆、槿、柘各色树稚新条,随其曲折,编就两溜青篱。”[5]稻香村中火红的杏花与翠绿的桑树、榆树、槿树、柘树色彩上形成红绿相对的植物景观。类似的描写在贾宝玉的怡红院中也有出现:“一边种着数本芭蕉,那一边乃是一棵西府海棠,其势若伞,丝垂翠缕,葩吐丹砂。”[5]海棠与芭蕉对植,也有红绿颜色对应之意。第五十八回中:“只见柳垂金线,桃吐丹霞。山石之后,一株大杏树,花已全落,叶稠阴翠……”[5]其中的“柳垂金线,桃吐丹霞”与杏树落花后的阴翠稠叶相互映照,植物色彩红绿搭配互为互补色,冷暖的强烈对比,呈现跳跃新鲜的视觉效果。宋代洪适在《盘洲记》一文中,较为详细地记载了花木的色彩:“白有海桐、玉茗、素馨、文官、大笑、茉莉、水栀、山樊、聚仙、安榴、衮绣之球;红有佛桑、杜鹃、丹桂、木槿、山茶、海棠、月季……黄有木犀、棣棠、踯躅、儿莺、迎春、蜀葵、秋菊;紫有含笑、玫瑰、木兰、凤薇、瑞香为之魁。两两相比,芬馥鼎来。”[6]《花镜》中同样有对植物色彩对比的强调:“其中色相配合之巧,又不可不论也。如牡丹、芍药之姿艳……修篁远映。……桃花夭冶,宜别墅山隈,小桥溪畔,横参翠柳。”[4]44《长物志》论及花木植物丛植、杂植,以突出“色彩比照之美”:“又如桃、李不可庭植除,似宜远望,红梅,绛桃,俱借以点缀林中,不宜多植。”[7]41可见,花卉与树木色彩的冷暖对比是古典园林植物构景所强调的重要法则。

3.“乌有园”植物姿态的对偶

明末刘士龙在《乌有园记》中具体描绘“树木之胜”时,突出了植物姿态上的“对偶”构景关系:“或楚楚清圆,或落落扶疏,或高而凌霄拂云,如龙翔虎踞,叶栖明霞,枝坐好鸟,经行偃卧,悠悠会心。此吾园树木之胜也。”[8]“乌有园”中树木姿态各异,“楚楚清圆”与“落落扶疏”、“凌霄拂云”与“叶栖明霞”、“龙翔虎踞”与“枝坐好鸟”的形势对比,表明刘士龙认为园中“树木之胜”胜在姿态上的丰富对比变化。古代文人在造园时讲求“宛如画意”的空间体验,造园者对植物姿态同样有山水画的画面要求,上述植物姿态的对比配置方式在古代画论中可以找到类似的记载。《芥子园》:“二株有两法,一大加小是为扶老;一小加大是为携幼。老树需婆姿多情,幼树需窈窕有致,如人之聚立,互相顾盼。”三株画法称:“虽属雁行,最忌根顶俱齐,状如束薪。必须左右互让,穿插自然。”[9]《绘事发微·林木》:“老树多屈节纽裂,有纵横之状。嫩树多柔条摆荡,有阴郁之姿。……松似龙形,环转回互,舒伸屈折,有凌云之致。柳要迎风探水之态,以桃为侣,每在池边堤畔,近水有情。”[10]中国画植物技法强调植物姿态曲与直,刚与柔,与中国古典园林中植物配置之法有相通的审美情趣。中国古代造园家们强调在枝条横施、疏斜、潇洒有致的植物姿态的交错配置中,体味中国传统诗文绘画的含蓄之美,暗示出中国古典园林在植物姿态上“对偶”式的图式结构。

4.《琅嬛福地》中植物意境的对偶

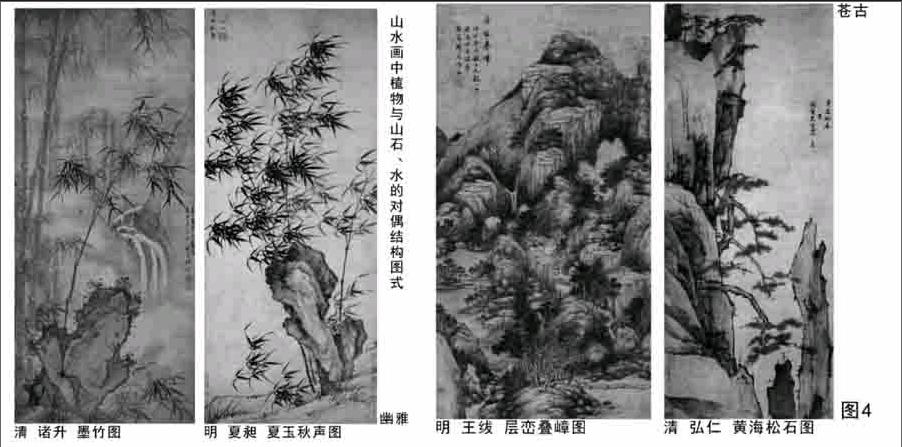

文学虚构园林的空间营构注重植物与山石、水等其他自然物象的相互依存关系,追求山、水与植物所构成的丰富空间意境,形成“相辅相成”的“对偶”关系。郭熙《林泉高致·山水训》对山、水与木的相互关系有着经典的诠释:“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神采。故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚。”[11]明末移民张岱在《琅嬛福地》中描述道:“郊外有一小山,石骨棱砺,上多筠篁,偃伏园内。余欲造厂,堂东西向,前后轩之,后磥一石坪,植黄山松数棵,奇石峡之。……有古木,有层崖,有小涧,有幽篁,节节有致。……缘河北走,有石桥极古朴,上有灌木,可坐、可风、可月。”[12]张岱用“棱石与筠篁”“黄山松与奇石”“古木与层崖”“小涧与幽篁”“石桥与灌木”等一系列成对元素,经营琅嬛福地的园林空间,将树石小品组合成极具山水图式般的场景。植物与山石、林泉的成对配置方式多有记载,如《园冶》中“窗虚蕉影玲珑,岩曲松根盘礴”“通泉竹里,按景山巅,或翠筠茂密之阿,苍松蟠郁之麓”等。而论及“掇山”与“选石”时,则有“植黄山松柏古梅美竹,收之圆窗,宛然镜游也”与“此石(太湖石)以高大为贵,惟宜植立轩堂前,或点乔松奇卉下”。[13]60,76,213,225《幽梦影》更进一步细致讨论了不同植物与不同质感的石的配置关系:“梅边之石宜古,松下之石宜拙,竹傍之石宜瘦,盆内之石宜巧”。[14]《长物志》:“种竹宜筑土为垄,环水为溪,小桥斜渡。陡级而登,上留平台,以供坐卧…… 俨如万竹林中人也。……松、柏,古虽并称,然最高贵者,必以松为首。天目最上,然后不易种。取栝子松植堂前广庭,或广台上,不妨对偶齐种,一植一株,下用文石为台,或太湖石为栏,俱可。”[7]63-74松的“苍古”需要模仿自然地峭壁奇峰的“拙石”来映衬;竹的“清逸”“高洁”则需要具有天然之趣的曲水与刚劲古朴的砺石来衬托。松、竹、山石、水涧所构成“相辅相成”的元素组合,勾勒出古典园林空间或“幽雅”或“苍古”的空间感受。此类成对的景观结构图式在明清山水画中同样有迹可寻。(图4)综上可见,古典园林多变的画面意境,是依靠植物与山石、水的多重对偶组合在空间中的依次展开来实现的。

二 文学园林中植物构景的四时结构

“四时”是古人根据天象的变化总结出来,顺应万物生息、季节更替的自然法则。《逸周书·周月解》记载:“凡四时,成岁,有春夏秋冬,各有孟仲季以名,十有二月,中气以著时。……万物春生,夏长,秋收,冬藏,天地之正,四时之极,不易之道。”[15]古人在生活经验中总结出的时间分节观念,形成了中国传统的社会生活秩序,也生成了中国人传统审美文化的时间刻度。这种以春夏秋冬为基本计量单位的时间刻度在文学园林的植物描写中尤为明显。

1.《金瓶梅》中植物构景的四时结构

《金瓶梅》第19回:

正面丈五高,周围二十板。当先一座门楼,四下几间台榭。假山真水,翠竹苍松。高而不尖谓之台,巍而不峻谓之榭。四时赏玩,各有风光:春赏燕游堂,桃李争妍;夏赏临溪馆,荷莲斗彩;秋赏叠翠楼,黄菊舒金 ;冬赏藏春阁,白梅横玉。[16]

首先,作者对花园作远景式观览,随后就以四时为分段方式,对花园空间展开结构图式般的场景呈现:燕游堂中赏桃和李,堂取“燕游”为名,是为点题,燕子是春天到来的符号,暗示燕游堂周围可游赏春季花木;临溪馆观荷与莲,荷花为挺水植物,睡莲为浮叶植物,都在水中生长,夏季开花,馆取“临溪”为匾,就将馆与夏季、荷莲联系在一起,成为夏季赏游的主要场所;叠翠楼取名“叠翠”二字,既表示高处远眺重峦叠翠之景,同时也暗含俯瞰近处景色,秋季是赏菊的好时节,“叠翠楼”前大面积的秋菊景观俯瞰效果最佳;“藏春”隐含冬天之意,表明此阁为冬天赏梅之处,题名将阁与冬梅联系起来。由此可见,这段花园的四时描写通过匾额点题的符号联想将建筑空间与不同季相的植物景观相联系,使得四时成为植物配置和建筑空间位置经营的时间结构刻度。

2.“乌有园”植物构景的四时结构

《乌有园记》也有四时描写:

而其次在树木。秾桃疏柳,以装春妍;碧梧青槐,以垂夏荫;黄橙绿橘,以点秋澄;苍松翠柏,以华冬枯。或楚楚清圆,或落落扶疏,或高而凌霄拂云,如龙翔虎踞,叶栖明霞,枝坐好鸟。经行偃卧,悠然会心。此吾园树木之胜也。其次在花卉。高堂数楹,颜“四照”,合四时花卉俱在焉。五色相错,烂如锦城。四照堂外,一为春芳轩,一为夏荣轩,一为秋馥轩,一为冬秀轩,分四时花卉各植焉。艳质清芬,地以时献。

“乌有园”主人将树木和花卉分开来写,但同样都以四时为序。桃柳的树姿妆点春景,梧槐的树冠形成夏荫,橙橘的色彩融入秋色,松柏的枝形翠叶与冬天万物枯萎沉寂景象相合。此处,树木在姿态、树荫、果色、枝形上分别与春夏秋冬构成四时景象。在对花卉的描述中,首先是“四照堂”中并置四时花卉,通过不同季节植物色彩的变换,表达四时更迭的时间变换。这种有意安排四季转换的节奏致使周而复始的“四时”秩序在同一空间片段中展现成为可能,呈现出“收四时之烂漫”的空间意境。其次,“乌有园”在变化的空间中呈现时间更替的方式则与《金瓶梅》中的四时结构相似,通过在四照堂外“春芳轩”“夏荣轩”“秋馥轩”“冬秀轩”周围各植相应的四时花卉的方式,引导人在不同季节中的空间行动,达到移步换景的目的,与“四照堂”在静态空间中展现时间变化不同,此处的“四时”秩序则由人的空间移动来达成。

3.“将就园”植物构景的四时结构

“将就园”主人也营造四时之景,但并未同《金瓶梅》《乌有园记》那样以四时时序来写景:

四时之中,“将”宜夏,“就”宜冬。然“将”有梅数亩,两楼面南煊燠,可临湖看雪,亦未尝不宜冬;“就”之岩壑幽深,竹树森靓,能使六月无暑,亦未尝不宜夏。若春秋佳日,则无一不宜也。

《将就园记》在描绘四时之景时,从“将园”与“就园”的旷奥空间对比上所表现的远景画面效果来考量,强调“将园”宜夏与“就园”宜冬的季相对比:“将园”花卉为主,易于表现夏季景观;“就园”树木为主,易于展现冬季景象。同时,园主人进一步补充,“将园”并不是只有在夏季才有景,其中也有冬景,如:临湖数亩的雪梅之景,但与“将”夏“就”冬的大场景俯瞰相比,此冬景的视线则切换为近距离的平视。而“就园”也宜夏,所强调的不是画面感受,而是清凉消暑的身体体验。可见,“将就园”的四时刻度,是按照人的视线切换与身体感知作为切分。

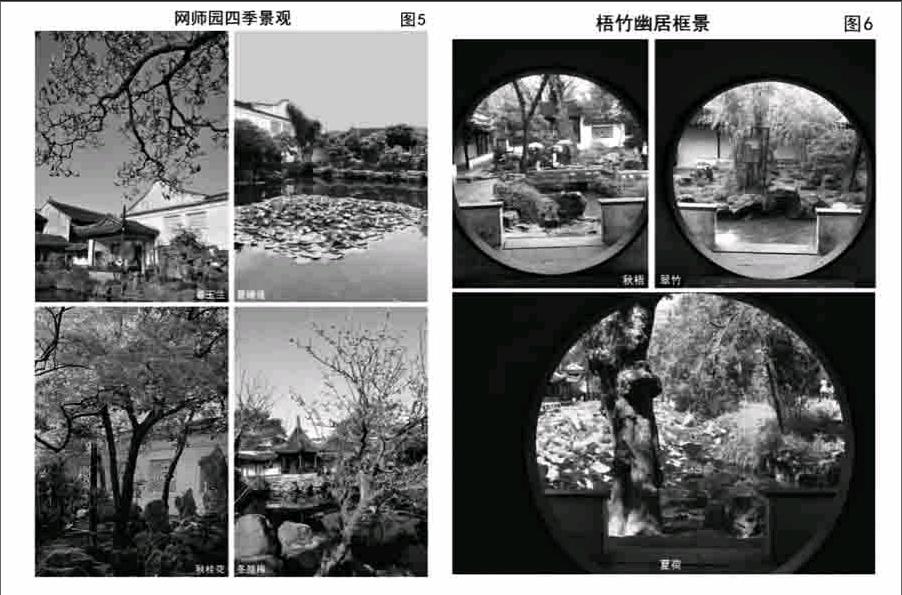

文学园林中“四时”的植物营构,既有以不同空间的植物转换作为四时流变的刻度,也有以四季植物在同一空间内交错配置作为感知时间变化的尺度,前者体验的是空间的动态变化,后者感知的是时间的循环流变,其共同的目标是强调园中四季可观可感、可玩可赏的时间变化,通过不同植物的花期间隔、色彩差异、形态差异,在各种植物的四季盛衰之间,形成了一个无处不景的四时连续画面,感受持续循环变化的自然景观。这两种“四时”植物的营构方式在古典园林中也常见,如图5所示网师园竹外一枝轩西侧可观春玉兰、中心园池中可赏夏睡莲、小山丛桂轩秋可闻秋桂香、引静桥畔可品冬腊梅,不同位置的植物景观形成了移步换景的四季空间变化;图6拙政园梧竹幽居三面有夏荷、秋梧和四季常青的翠竹,以月亮门框景的形式呈现出一亭四季景致尽收的时间流变。

三 文学园林中植物造景的“阴阳”结构

1.文学园林中的“对偶”结构与“阴阳”二项对立

文学园林植物造景呈现出的“对偶”关系,暗含“阴阳”二项对立构成的结构形式。李兆洛《骈体文钞》:“天地之道,阴阳而已。奇偶也,方圆也,皆是也。阴阳相并俱生,故奇偶不能相离,方圆必相为用。道奇而物偶,气奇而形偶,神奇而识偶。”[17]与“阴阳”二项对立相对应的概念图式是《易经》卦象中的“阳爻”与“阴爻”。《四库全书总目·易类》认为:“《易》道广大,无所不包,旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术,以逮方外之炉火,皆可援《易》以为说。”[18]在讨论文学园林植物构景的反对关系中,这种结构形式以多种方式来表现:将就园中“将园”的名花异卉与“就园”的松、柏、梧、竹等高大树木构成形态大小上的阴阳对立关系,同时,“将园”花多木少,“就园”木多花少,空间上构成了“将园”旷而“就园”幽的二项对立;乌有园中植物形态清圆扶疏的轻柔之势与高凌或如龙翔虎踞的挺拔阳刚之势的对比,则构成了植物姿态上的二项对立;大观园中植物的红绿对比,红属暖色,绿属冷色,这是色彩视觉上的阴阳对立。

另外,在古典园林的植物构景中处处可见的植物构景的“正对”关系,隐含了更为复杂的“阴阳”对立。在古人看来阴阳对比的关系是相对的,也是相辅相成的。《二如亭群芳谱·天谱》

论述阴阳二气认为:“立天之道曰阴与阳,阴阳二气也,其实一气也……以物论雄者、牡者、浮者、奇者为阳,雌者、牝者、沉者、偶者为阴。岂不然差别哉?然天地相附也,四方相维也,四时相序也……雌雄牝牡相求也,奇偶沉浮相丽也。有阳中之阳,阴中之阴,有阳中之阴,阴中之阳。”[19]阴阳作为古人的宇宙观,潜移默化的影响到中国古典园林的植物构景,形成了古代造园家对于石、植物、水三者相辅相成的关系的认知基础。从质地上相比较石、植物、水三者,石质感坚硬属阳,而木质感柔软属阴,而水与植物相比较而言,水则阴,植物则阳,这种阴阳对立是一种相对变化的对立形式。在张岱《琅嬛福地》中对于石、水、植物的描绘中,静逸清幽的小涧、幽篁、棱石、筠篁与高古旷奇的古木、层崖、黄山松、奇石这种组合图式画面,呈现出如阴柔般的“清幽”与阳刚般的“苍古”之间的意境对比。

从以上的分析来看,文学园林的植物构景从空间、势、色、质、境等不同层面都存在阴阳对立的二元结构图式。(图7)这种“阴阳”并生的“两项对立”关系落实到古典园林植物构景艺术上,则演化成“对偶式”结构的多种具体形态。“阴阳”对立的“对偶”艺术思维方式,支配着造园者对于园林植物世界的思考与构型。

2.文学园林中植物造景的“四时”结构与“阴阳”转换植物随四季更替变化所呈现出来的“四时”结构,与阴阳之间存在着内在关联:阴阳是一种二分法,而作为四分法的四时,又可以归纳于“寒热”二项对立。阴阳经过一次分解即以四为单元表示万物生藏循环。《管子·形势解》:“春者,阳气始上,故万物生;夏者,阳气毕上,故万物长;秋者,阴气始下,故万物收;冬者阴气毕下,故万物藏。”[20]这句话形而上的揭示了中国古人的观念中阴阳转化与四季交替的内在联系。《二如亭群芳谱·天谱》:“以岁论春夏为阳,秋冬为阴。……阳死则阴生,阴死则阳生,循环周流如环无端,非阳自阳,非阴自阴,截然二物也。故独阳不长,独阴不生,此造化生生不息之妙也。”文人们在文学园林中对植物进行四季季相的分类透露出造园者对植物世界的认知方式:将生长季候特性相似的植物进行归类,使同类型植物之间呈现某种结构性关联,从而划分出具有四季物候意义的植物类型。而这种分类认知是通过观察熟悉植物生长周期的盛衰更替而达成的。四时观念体系作为一种自然观,表明文人普遍认为植物有规则的枯荣是四季变化的主要表现。文学园林中营造出园中无处不景的四时连续画面,追求四季有景,四季有花的园景,深层背后所强调的是古人对时间循环的追寻,更是对生命永恒变化的向往。可见,文人造园时有目的置入一种时间观念,即在园林空间中,以交替演变的四季植物构成时间上变化不断的空间体验。这正是文人在园林里理解万物有灵、生命不息的最佳表现方式。《周易·系辞》云:“周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适”。[21]“周”与“易”二字可理解为“周环、循环”与“变化、运动”,阴阳在对立统一中循环往复,关照事物的无限和相互生化。《周易·系辞》:“原始反终,故知死生之说。”[21]古人认为阴阳相互转化是事物变易的基本形式。而“阴阳交替”这一基本哲学观念的要义通过四季更替、寒暑往来的自然观来填充。文学园林中植物“四时”的分类观念,是文人力图透过四季的循环往复,展现出“阴阳”交替转换所构成的生命在流变的时间中生生不息的画卷。(图8)

四 结 语

“阴阳和合”是古代中国人特有的观察自然、认识宇宙万物的思维方式。“阴阳”及其所衍生的“二元对立的概念体系毫无疑问在中国文化居于中心地位”[22]。在古人对自然与生命恒常变化的认识下,文学园林中植物景观以“阴阳对立”的结构图式与“阴阳运行不殆”的自然规律来演绎时间与空间的循环变化,生成了对偶与四时交替叠加的植物构景形式。读者要在彼时的文学园林中获得一种如临其境的深刻感受,需要理解隐匿于园林背后的阴阳对立与交替的构景思维。因此,文学园林中含蓄表达的阴阳观念,成为把握中国古典园林造景的核心思想之一。

(感谢华南农业大学李敏教授对本文的多次悉心指导)

参考文献:

[1] 童 寯.江南园林志[M].北京:中国建筑出版社,1984.

[2]周振甫.文心雕龙今译[M].北京:中华书局,1986:315.

[3][清]黄周星.将就园记[M]∥陈从周,蒋启霆.园综.上海:同济大学出版社,2006:493-494.

[4][清]陈淏子.花镜[M].北京:农业出版社,1979.

[5][清]曹雪芹.红楼梦[M].北京:人民文学出版社,2005.

[6][宋]洪适.盘洲记[M]∥ 陈从周,蒋启霆.园综. 上海:同济大学出版社,2006:458.

[7][明]文震亨.长物志校注[M].陈 植,校.南京:江苏科技出版社,1984.

[8][明]刘士龙.乌有园记[M]∥赵厚均,杨鉴生.中国历代园林图文精选·第三辑.上海:同济大学出版社,2005:386.

[9][清]巢 勋.芥子园画传·第一集山水[M].北京:人民美术出版社,1982:42-43.

[10][清]唐 岱.绘事发微[M].济南:山东画报出版社,2012.

[11][宋]郭 熙,郭思.林泉高致[M]∥俞建华.中国古代画论类编.北京:人民美术出版社,1988:639.

[12][明]张 岱.陶庵梦忆[M].北京:中华书局,2008:163.

[13][明]计 成.园冶注释[M].北京:中国建筑工业出版社,1985.

[14][清]张 潮.幽梦影[M].北京:百花文艺出版社,2002:91.

[15]黄怀信,张懋镕,田旭东.逸周书汇校集注·上册[M].上海:上海古籍出版社,1995:613.

[16][明]兰陵笑笑生.金瓶梅词话[M]. 陶慕宁,校注.北京:人民文学出版社,2000:205.

[17][清]李兆洛.骈体文钞[M]. 上海:上海书局,1998:19.

[18][清]永 瑢,纪昀.四库全书总目提要[M].北京:中华书局,1983:2.

[19][明]王象晋.二如亭群芳谱·第一卷·明天启元年序[M].刊本,1621.

[20]黎翔凤,梁运华.管子校注[M]. 北京:中华书局,2014:1186.

[21]周易·系辞[M].张善文,译注.上海:上海古籍出版社,1989.

[22][英]葛瑞汉.论道者:中国古代哲学论辩[M].张海晏,译.北京:中国社会科学出版社,2013:378.

Abstract:During the period of Ming and Qing dynasties, private gardens were flourishing. At the same time, garden of literature, regarded as a special form of garden appeared. Based on Jiangjiu Yuan Ji, Langhuan Fu Di, Wuyou Yuan Ji and the so-called “novel garden” like Dream of the Red Mansionsand Chin Ping Mei, this paperanalyzes the structure of “antithetical parallelism” and“four seasons”of landscape planting in the garden of literature,dissecting dual antithesis and transfer structure of “yin-yang”hidden in the gardens of literature.The purpose of this paper is to study the Chinese gardening artistic paradigm embodied in the garden of literatureby analyzing the “yin-yang” structure.

Key words:Group-garden of literature;plant landscape;antithetical parallelism;four seasons;yin-yang

【责任编辑 程彩霞】