辛凉宣泄、疏风解表汤治疗外感发热100例临床观察

2016-03-01陶玉慧李林章征妹

陶玉慧 李林 章征妹

【摘要】目的:观察“辛凉宣泄、疏风解表汤”治疗外感发热病的临床疗效。方法:将200例外感发热患者分为治疗组和对照组各100例,治疗组口服自拟“辛凉宣泄、疏风解表汤”,对照组服用银黄颗粒,观察治疗效果。结果:治疗第三天,发热、恶寒、鼻塞、咽痛、流涕和头痛等中医证候积分较治疗前均有明显下降(P<0.05);治疗组与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05);治疗组总有效率为92%;对照组总有效率为77%,两组总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:“辛凉宣泄、疏风解表汤”对外感发热有较好疗效,与古今医案外感热病的高频用药一致,值得临床推广应用。

【关键词】外感发热;辛凉宣泄、疏风解表汤;临床疗效

【中图分类号】R254 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2016)03-0060-01

本研究是在江西省卫生厅课题“对外感热病病因、证治和方药的数据分析研究”对古今著名中医家医案780个,采用频数分析、因子分析、R型(指标)聚类分析等方法对数据进行统计学分析的基础上,得出结论:清热药使用频率居全部药物使用频率的第一位[1]。故采用高频药物组成处方,将该方命名为“辛凉宣泄、疏风解表汤”,观察其治疗外感发热的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年12月至2014年12月江西省中医院门诊及住院收治的200例患者,其中男103例,女97例,年龄16~60岁;病程l~5d。临床表现为:急性起病,发热,腋温37.5℃以上,发热重,微恶风寒,鼻塞流黄浊涕,身热有汗或无汗,头痛,咽痛,咽充血,可见双侧扁桃体肿大,口渴欲饮或有咳嗽痰黄,舌苔薄黄,脉浮数。按随机数字表法将患者随机分为两组。将其分为治疗组100例,其中男49例,女51例;发病2d内就诊者74例,3~5d内就诊者26例,年龄(42.8±12.5)岁。对照组100例,其中男54例,女46例,年龄(43.1±12.3)岁;发病2d内就诊者69例,3~5d内就诊者31例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 西医诊断参照《内科学》[2]的标准,诊断为急性上呼吸道感染。中医诊断标准:符合《中药新药临床研究指导原则》中外感风热发热型感冒的诊断标准[3]。排除标准:年龄<18岁或>70岁;妊娠及哺乳期妇女,精神病患者;其他病原体所致肺结核、肺炎、支气管哮喘、支气管扩张、慢性阻塞性肺疾病;合并有心、肝、肾功能和造血系统严重原发疾病者;过敏体质或对多种药物过敏者。

1.3 治疗方法

1.3.1 基础治疗 所有患者均不使用西药抗病毒,部分高热病例给予物理降温和补液,其外周血白细胞≥12×10.9/L时,酌情使用阿莫西林胶囊。

1.3.2 治疗组 以辛凉宣泄、疏风解表汤,组方:柴胡10 g,葛根15 g,薄荷10 g,连翘10 g,黄芩10 g,豆豉10 g,桔梗10 g,板蓝根10 g,石膏30g,芦根30 g,金银花20 g,淡竹叶10 g,荆芥10 g,甘草5 g。医院专用煎药机浓煎,每剂取汁约300ml,每袋150ml,2次/d,口服,每次1袋。

1.3.3 对照组 冲服银黄颗粒(由西药房提供),每次1袋,一日3次。两组均治疗3d后进行疗效评定。

1.4 观察指标 观察患者治疗前与治疗3d后主要临床症状的积分变化以及治疗好转率。

1.5 疗效判定 主要症状积分按症状的无、轻、中、重程度分别记0、1、2、3 、4分[4]。临床症状疗效标准:根据国家中药管理局《中医病症诊断疗效标准》制订:痊愈:治疗后体温恢复正常,症状消失率降低95%以上。显效:治疗后体温恢复正常,症状消失率降低70%以上。有效:治疗后体温较前下降,症状消失率降低小于70%,>30%。无效:治疗后体温未降或升高,症状消失率降低小于30%[5]。

1.6 统计学处理 统计采用SPSS l7.0 统计软件,计量资料采用t检验,计数资料采用χ.2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

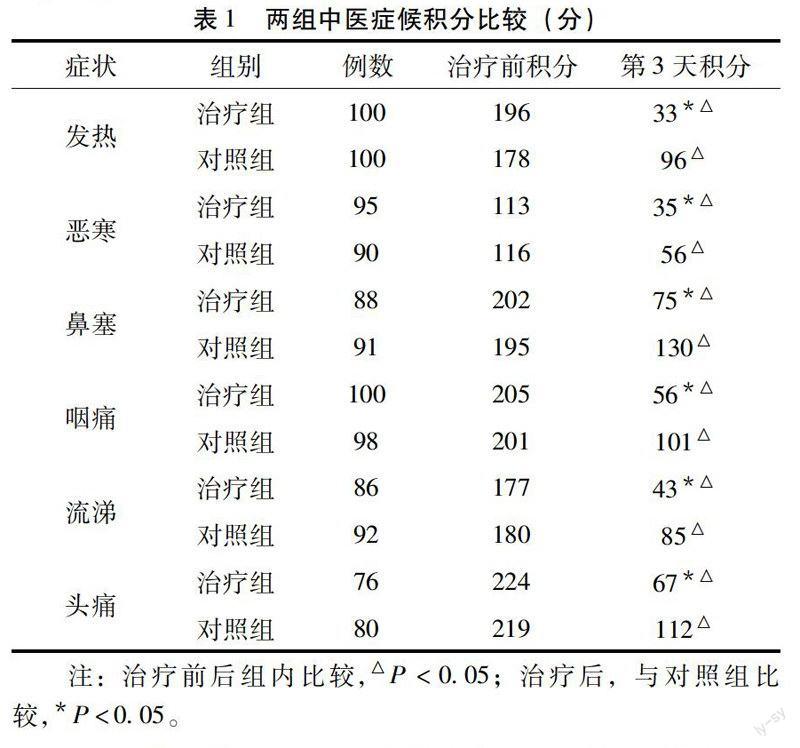

2.1 两组中医证候积分比较 治疗第三天,发热、恶寒、鼻塞、咽痛、流涕和头痛等中医证候积分较治疗前均有明显下降(P<0.05),治疗组与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。具体见表1。

2.2 两组临床疗效比较 治疗组显效58例,有效34例,无效8例,总有效率为92%;对照组显效33例,有效44例,无效23例,总有效率为77%。两组总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

3 讨论

外感热病是感受外邪而致的以发热为主要表现的一类疾病,具有起病急、变化快、转变迅速、病程短等特点,是临床常见病、多发病[6],属于西医的急性上呼吸道感染、急性气管一支气管炎、流行性感冒等。近现代对外感热病仍主要受温病学派的影响,感邪初期以辛凉解表为主,辨治以卫气营血,三焦辨证为主。根据“对外感热病病因、证治和方药的数据分析研究”得出近现代高频药物的聚类结果:C1方:贝母、菊花、薄荷、桑叶、桅子;C2方: 黄连、葛根、黄芩、柴胡; C3方: 银花、连翘 ;C4方:滑石、佩兰、薏苡仁、荷叶;C5方:甘草、白芍、桂枝、生姜;C6方:杏仁、豆豉、枳壳、前胡;C7方:芦根、天花粉;C8方:生地、玄参。

按高频药物组成“辛凉宣泄、疏风解表汤”治疗外感发热。方中柴胡、葛根解肌退热;荆芥祛风解表;石膏辛甘大寒,清热泻火,以制内盛之热;淡竹叶清热除烦、生津;银花、连翘解表清热,祛邪外出,取其轻清宣透以清宣肺卫之邪;芦根清热养阴,补充体液;甘草调和诸药,方药合用热退症除。在治疗3日内取得疗效,症状缓解明显,大部分病人体温降至正常,表明该自拟方退热效果快,疗效好,缩短了外感发热病程,减少各种并发症的发生。

总之,该方与古今医案外感热病的高频用药一致,表明对古今医案研究采用高频聚类分析具有临床指导意义。

参考文献

[1]陶玉慧,李林. 外感热病病因、证治和方药的数据分析研究[J].中国民族民间医药,2015,24(5):92-93.

[2]陈灏珠.内科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2013.

[3]奚肇庆,余婉暮,刘清泉,等. 外感发热(上呼吸道感染、流行性感冒)诊疗方案[J].中国中医急症,22(4):519-520 .

[4]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社, 2002:112-135.

[5]朱丹,吕文良.外蓐发热的中医治疗[J].吉林中医药,2012,32(1):104-107.

[6]柯雪帆.中医外感病辩治[M].北京:人民卫生出版社,1993:1-2.

(收稿日期:2015.10.08)