黔中地区的侵蚀性次降雨特征

2016-03-01谭顺菊高华端杨光檄

谭顺菊, 高华端, 代 裕, 杨光檄

(1.贵州大学 林学院,贵州 贵阳 550025; 2.贵定县德新镇农业服务中心, 贵州 贵定 551300; 3.贵州省水土保持监测中心, 贵州 贵阳 550002)

黔中地区的侵蚀性次降雨特征

谭顺菊1,2, 高华端1*, 代 裕1, 杨光檄3

(1.贵州大学 林学院,贵州 贵阳 550025; 2.贵定县德新镇农业服务中心, 贵州 贵定 551300; 3.贵州省水土保持监测中心, 贵州 贵阳 550002)

为黔中地区的水土保持和生态环境建设提供参考,基于野外径流小区实测降雨资料,选取降雨量、降雨历时、平均雨强3个指标,采用快速聚类、判别聚类和分位数取值相结合的方法,将侵蚀性次降雨划分为A、B、C 3类雨型,研究黔中地区侵蚀性次降雨特征。结果表明:1) 黔中地区年均降雨量913.52 mm、年均侵蚀性降雨量493.17 mm,平均次侵蚀性降雨量26.42 mm。2) 侵蚀性降雨量在每年5月和9月最稳定,在7月达最大值。3) 降雨次数和降雨量均呈夏季>春季>秋季>冬季的趋势。降雨量在夏季年际间波动小,在春季和秋季年际间波动大。4) 3类雨型的侵蚀能力呈 A雨型(大雨量,长历时,大雨强,低频次)>C雨型(小雨量,短历时,中雨强,高频次)>B雨型(中雨量,中历时,小雨强,中频次)。5) 各雨型降雨侵蚀力与平均雨强、最大30分钟雨强、最大60分钟雨强呈幂函数关系。

次降雨; 降雨特征; 降雨类型; 降雨侵蚀力; 黔中地区

贵州省水土流失面积占全省总面积的41.62%[1],严重影响区域经济的发展。降雨是引起土壤侵蚀的诸多因子中最主要的驱动因子[2],侵蚀性次降雨是降雨后有产流产沙的那部分降雨,作为一个完整的自然降雨过程,定量对其特征进行研究具有重要意义。前人关于次降雨的研究尺度多集中在宏观的空间尺度上[3-6],研究区域多集中在西北黄土区[7-10],研究内容主要是次降雨的降雨侵蚀力与产流产沙之间关系及侵蚀预报模型等方面[11-14]。在贵州地区,由于喀斯特面积占全省总面积的73.6%,坡耕地面积占耕地总面积的61.01%,因此,坡耕地是贵州水土流失的主要来源[1,15]。目前,大量的降雨侵蚀研究工作主要针对典型喀斯特岩溶地区降雨-径流-产沙的研究[15-18],鲜有对常态地貌区次降雨特征进行的深入研究。为此,笔者根据龙里县羊鸡冲小流域野外径流小区实测降雨资料,对黔中地区次降雨的月和季节变化特征进行定量研究,并进一步采用划分雨型方法,对侵蚀性次降雨不同雨型的降雨特征指标与侵蚀力之间的关系进行研究,建立最优侵蚀模型,揭示黔中地区侵蚀性次降雨特征,以期为区域水土保持和生态环境建设提供指导。

1 资料与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于贵州省黔南州龙里县东城郊羊鸡冲小流域内,地理位置东经107°00′53",北纬26°26′58"。流域控制面积11.89 km2,其中,水土流失面积7.41 km2,属长江流域乌江水系。该流域隶属国家水土流失重点治理区珠江南北盘江治理区和贵州省人民政府公布的水土流失重点治理区及重点监督区。流域气候类型属北亚热带湿润季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明,多年平均降雨量1 089 mm,多年平均气温14.8℃。区域主要植被类型为亚热带石灰岩常绿枥林及常绿落叶阔叶混交林,主要土壤侵蚀类型为水力侵蚀。

1.2 数据来源

研究数据来源于贵州省重点水土流失监督和治理区龙里县羊鸡冲小流域2006—2008年降雨实测资料。

1.3 分析方法

用数理统计方法分析次降雨年变化、季节变化和月变化特征。以降雨量、降雨历时和平均雨强为特征变量,采用快速聚类和判别聚类相结合的方法对有准确降雨历时的48次侵蚀性次降雨的雨型进行划分。针对不同雨型,分别统计次降雨量(P)、降雨历时(T)、平均雨强(I)、最大30分钟雨强(I30)和最大60分钟雨强(I60)。选取分位数25%和75%对应的取值,进行适当取整调整,作为对应雨型的特征指标主要变化范围,并据此分析不同雨型特征。

R=1.70×(PI30/100)-0.136I30<10 mm/h

R=2.35×(PI30/100) -0.523I30≥10 mm/h

式中,P为降雨量,I30为最大30分钟雨强。

2 结果与分析

2.1 降雨的月变化特征

统计分析结果显示,龙里县羊鸡冲小流域3年共降雨255次,累积降雨量2 740.55 mm,年均降雨量913.52 mm。侵蚀性降雨56次,累积侵蚀性降雨量1 479.5 mm,年均侵蚀性降雨量493.17 mm,次侵蚀性降雨量26.42 mm。侵蚀性降雨次数占降雨总次数的21.96%,侵蚀性降雨量占降雨总量的53.99%。

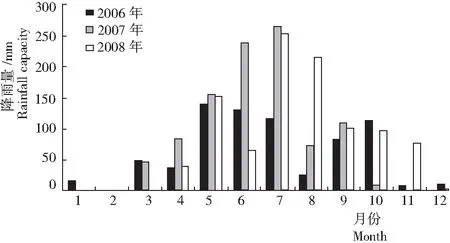

从图1可见,全年中降雨主要集中分布在4—10月,1月、2月、11月和12月几乎没有降雨。综合12个月月变化规律可知,降雨量总体趋势符合正态分布规律。除2006年最大降雨量出现在5月以外,全年中降雨量在7月达最大值。2007年7月降雨量占全年降雨总量的26.4%。2008年7月降雨量占全年降雨总量的25.29%。7月以后,降雨量逐渐减少。此外,每年5月和9月年际间降雨量差异最小。2006—2008年3年中,5月的降雨量分别为142.6 mm、156.4 mm和152.6 mm,年际间降雨量变化为3.8~13.8 mm;9月降雨量分别为82.3 mm、109.1 mm和102.1 mm,年际间降雨量变化为7~26.8 mm。表明,每年5月和9月降雨量较为稳定。而11月年际间降雨量变化差异最大,最小降雨量0.4 mm,最大降雨量76.4 mm,差异较为异常,可能是由于2008年贵州省出现极端凝冻天气,长时间雨夹雪使降雨量急剧增加,导致11月出现极大值。

图 1 降雨月变化特征

Fig.1 Monthly variation characteristics of rainfall

2.2 降雨的季节变化特征

(2)要“严之有度”。我认为严格要求不等于什么都“一刀切”。我们不能用同一标准要求所有的学生,我对不同类型的学生有不同的要求。

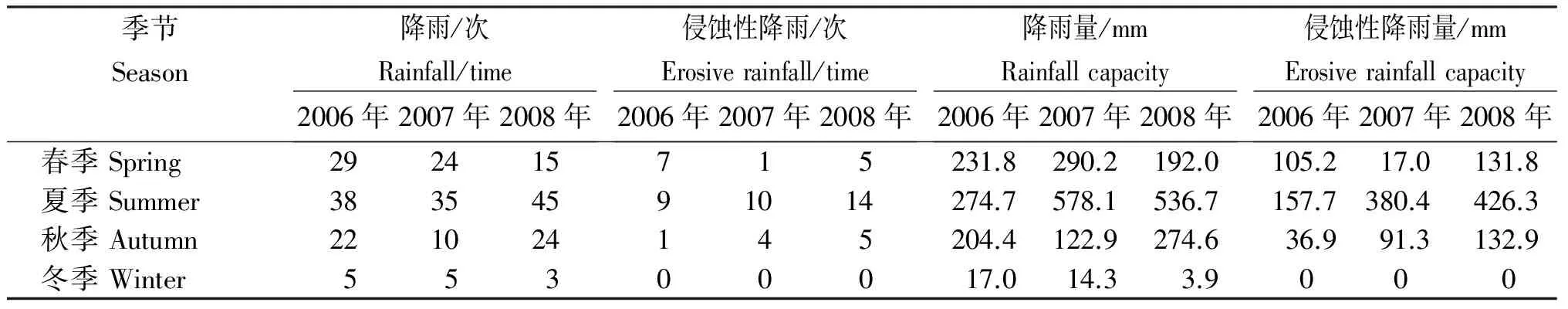

按照气象学对四季的划分标准,春季3—5月、夏季6—8月、秋季9—11月、冬季12月至次年2月,据此分析次降雨季节变化特征。从表1看出,不论是降雨次数、降雨量还是侵蚀性降雨次数、侵蚀性降雨量,夏季都是全年中发生次数最多,产流最大的季节。春夏秋3个季节降雨次数多且波动大,冬季降雨次数少且波动小。冬季降雨次数仅为全部降雨总数的5%,且不发生侵蚀。

总体来看,2006年、2007年降雨次数和降雨量均呈夏季>春季>秋季>冬季的趋势。2008年,秋季降雨次数和降雨量均大于春季,但是侵蚀性降雨量却几乎相等。可见,秋季虽然降雨次数多,但真正产生侵蚀的降雨次数较少,而春季虽然降雨次数少,但却容易导致土壤发生侵蚀。

表1 2006—2008年龙里县羊鸡冲小流域各季节的降雨次数和降雨量

2.3侵蚀性次降雨的雨型划分

2.3.1判别分类 土壤侵蚀的发生是一个复杂的过程,与侵蚀性降雨的雨型密切相关。采用快速聚类与判别聚类相结合方法对56次侵蚀性降雨中有准确降雨历时的48次进行雨型划分,结果显示,将雨型划分为3类时,降雨历时和平均雨强2个特征变量的聚类函数和判别函数显著性检验概率P<0.01。3类雨型分别命名为A、B和C,其聚类散点分别聚集在3 个相对集中的区域,除A 雨型相对分散外,B雨型和C 雨型较集中,不同雨型边界清晰无交集,聚类效果较好(图2)。

图2 侵蚀性次降雨判别分类的散点分布

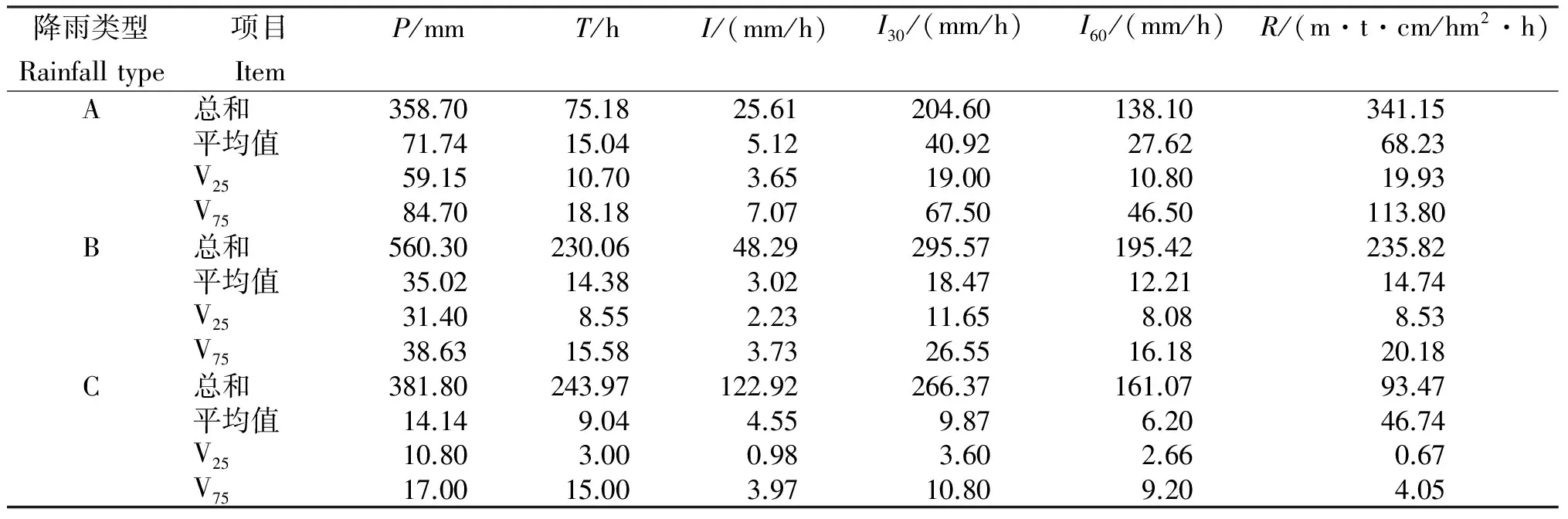

2.3.2 不同雨型的特点 根据聚类结果和各降雨特征指标的25%分位数和75%分位数所对应的取值(表2),经适当取整调整,作为相应雨型降雨特征指标的变化范围,不同雨型的特点归纳:为A雨型,降雨量59~85 mm,降雨历时10~20 h,雨强3.65~7.07 mm/h,降雨侵蚀力19~114 m·t·cm/hm2·h,即A雨型特征表现为大雨量,长历时,大雨强,低频次降雨;B雨型,降雨量35~32 mm,降雨历时8~16 h,雨强2.23~3.73 mm/h,降雨侵蚀力8.5~21 m·t·cm/hm2·h,即B雨型特征为中雨量,中历时,小雨强,中频次降雨;C雨型,降雨量10~17 mm,降雨历时3~15 h,雨强0.98~3.97 mm/h,降雨侵蚀力0.67~4.05 m·t·cm/hm2·h,即C雨型特征为小雨量,短历时,中雨强,高频次降雨。

2.3.3 不同雨型的侵蚀能力 48次侵蚀性降雨中,A、B、C雨型分别为5次、16次和27次,分别占样本总数的10.42%、33.33%和56.25%。C雨型发生频次最高,B雨型次之,A雨型发生频次最低。3 类雨型平均降雨量分别为71.74 mm、35.02 mm和14.14 mm,平均最大30分钟雨强分别为40.92 mm/h、18.47 mm/h和9.87 mm/h,差异明显。3类雨型平均降雨侵蚀力分别为68.23m·t·cm/hm2·h、14.74 m·t·cm/hm2·h和46.74 m·t·cm/hm2·h,依次为A 雨型>C雨型>B雨型。

表2 不同雨型侵蚀性降雨特征指标

注:A、B、C表示3类雨型,降雨次数分别为5次、16次和27次;V25表示在分位数为25%时对应的取值,V75表示在分位数为75%时对应的取值。

Note: A, B and C indicates different rainfall type respectively. Rainfall times are 5, 16 and 27 separately. V25means the corresponding value when the quantile is 25%. V75means the corresponding value when the quantile is 75%.

2.4 侵蚀性降雨特征指标与降雨侵蚀力的相关性

从表3看出,A雨型60分钟雨强与降雨侵蚀力呈极显著相关,降雨历时、降雨强度、30分钟雨强与降雨侵蚀力呈显著相关。B雨型30分钟雨强、60分钟雨强与降雨侵蚀力呈极显著相关,降雨历时、降雨强度与降雨侵蚀力呈显著相关。C雨型降雨量、降雨强度、30分钟雨强、60分钟雨强与降雨侵蚀力呈极显著相关。A、B雨型降雨量与降雨侵蚀力相关性不显著,C雨型降雨历时与降雨侵蚀力相关性不显著。总体上看,降雨量、降雨历时与降雨侵蚀力无相关性或相关性不显著,而降雨强度、30分钟雨强和60分钟雨强与降雨侵蚀力显著相关。

表3 不同雨型降雨特征指标与降雨侵蚀力的相关系数

Table 3 Correlation coefficient between rainfall erosion capacity and rainfall characteristics index under different rainfall types

降雨类型RainfalltypePTII30I60A0.404-0.942∗0.948∗0.901∗0.992∗∗B0.383-0.576∗0.586∗0.965∗∗0.874∗∗C0.680∗∗-0.3870.624∗∗0.966∗∗0.961∗∗

注:*、**分别表示在0.05、0.01 水平(双侧)显著相关。

Note: * and ** indicates significance of difference at 0.05 and 0.01 level respectively.

2.4.1 降雨量与降雨侵蚀力 C雨型降雨量与降雨侵蚀力呈极显著相关,为明确C雨型降雨量与降雨侵蚀力关系,经降雨量与降雨侵蚀力回归分析,对比多种模型拟合结果后得出,C雨型降雨量与降雨侵蚀力二项式拟合关系最佳,方程为y=0.069x2-1.408x+7.685,R2=0.606。即小雨量、短历时、中雨强型降雨的降雨量与降雨侵蚀力呈二项式函数关系。

2.4.2 平均雨强与降雨侵蚀力 3类雨型平均雨强与降雨侵蚀力呈较好的幂函数关系,方程分别为A雨型:y=1.812x2.148,R2=0.840;B雨型:y=3.423x1.234,R2=0.675;C雨型:y=0.802x0.810,R2=0.534。幂指数依次为A雨型>B雨型>C雨型,即大雨量、大雨强型降雨的降雨侵蚀力随平均雨强的增大变化最大,而中雨量、小雨强型其次,小雨量、中雨强型变化较小。

2.4.3 最大30分钟雨强与降雨侵蚀力 3类雨型最大30分钟雨强与降雨侵蚀力呈较好的幂函数关系,方程分别为A雨型:y=1.332x1.058,R2=0.942;B雨型:y=0.295x1.329,R2=0.933;C雨型:y=0.084x1.480,R2=0.897。幂指数依次为C雨型>B雨型>A雨型,即小雨量,中雨强型降雨的降雨侵蚀力随最大30分钟雨强增大变化最大,B雨型其次,A雨型变化较小。

2.4.4 最大60分钟雨强与降雨侵蚀力 3类雨型最大60分钟雨强与降雨侵蚀力幂函数拟合效果好,方程分别为A雨型:y=3.040x0.940,R2=0.992;B雨型:y=0.347x1.469,R2=0.823;C雨型:y=18.43x-1.03,R2=0.505。幂指数依次为B雨型>A雨型>C雨型,即中雨量、小雨强型降雨的降雨侵蚀力随最大60分钟雨强增大变化最大,A雨型其次,C雨型变化最小。

3 结论与讨论

1) 2006—2008年黔中地区年均降雨量913.52 mm,年均侵蚀性降雨量493.17 mm,年均降雨次数85次,年均侵蚀性降雨19次。侵蚀性降雨次数占降雨总次数的21.96%,侵蚀性降雨量占降雨总量的53.99%。平均每次侵蚀性降雨量26.42 mm。降雨主要集中在3—11月,降雨量在7月达最大值。侵蚀性降雨主要集中在4—10月。每年5月和9月的降雨量差异最小,降雨量最稳定。夏季降雨量年际间变化较小,而春季和秋季降雨量年际间波动较大。降雨次数和降雨量均呈夏季>春季>秋季>冬季趋势。

2) 基于降雨量、降雨历时和平均雨强指标,将黔中地区降雨类型划分为A、B、C 3类雨型。A雨型:大雨量,长历时,大雨强,低频次;B雨型:中雨量,中历时,小雨强,中频次;C雨型:小雨量,短历时,中雨强,高频次。此分类结果与黄土高原地区分类结果相似,黄土高原地区次降雨也多被分为3类,其中,大雨强型降雨也是造成黄土高原发生土壤侵蚀的主要雨型。张黎明等[12]在研究南方红壤侵蚀性次降雨时,按照10 mm 雨量等值间隔法将降雨量划分为5类。但该分类实质是对降雨量的平均分段,未考虑降雨历时和降雨强度等特征对分类的影响;Huang 等[13]在研究南方红壤地区的降雨类型时,采用快速聚类法将降雨划分为4 类,但其中1 类仅包含1 次降雨样本。相比之下,本研究基于快速聚类法和判别聚类法,同时结合四分位数取值确定降雨特征变化范围所得出的侵蚀性降雨类型,在方法和结果上更符合次降雨的实际情况。

3) 黔中地区3类雨型的平均降雨侵蚀力依次为A 雨型>C雨型>B雨型。降雨侵蚀力是降雨引起土壤发生侵蚀的潜在能力,不同雨型的降雨侵蚀力表征不同雨型的侵蚀能力。A雨型是典型的低频次大雨强类型,C雨型是高频次中雨强类型。A雨型平均降雨侵蚀力大于C雨型,但发生频率是C雨型的18.5%。可见,A雨型是导致发生土壤侵蚀的主要雨型,即暴雨型降雨在黔中地区更容易导致土壤发生侵蚀,产生山洪和泥石流等,在修建水保工程时应重点考虑。其次,高频次中雨强C型降雨因降雨发生频率较高,也是常常导致水土流失的主要因素,在生产实践中应注意做好防护工作。

4) 各雨型降雨侵蚀力与平均雨强、最大30分钟雨强、最大60分钟雨强均呈较好的幂函数关系,具体变化趋势因雨型的不同而不同。A雨型降雨侵蚀力随平均雨强的增大变化最大,B雨型降雨侵蚀力随最大60分钟雨强的增大变化最大,C雨型降雨侵蚀力随最大30分钟雨强的增大变化最大。

[1] 周忠发,安裕伦.贵州省水土流失遥感现状调查及空间变化分析[J].水土保持通报,2000,20(6):23-25.

[2] 张 革,刘德富,宋林旭,等.香溪河流域降雨侵蚀力特征及简易算法初步研究[J].水土保持研究,2013,20(5):7-12.

[3] 戴海伦,苑 爽,张科利,等.贵州省降雨侵蚀力时空变化特征研究[J].水土保持研究,2013,20(1):37-41.

[4] 张黎明,林金石,于东升,等.我国南方地区降雨侵蚀力指标R的建立研究:以江西鹰潭地区为例[J].水土保持研究,2011,18(5):1-4.

[5] 王万中,焦菊英,郝小品,等.中国降雨侵蚀力R值的计算与分布(Ⅰ)[J].水土保持学报,1995,9(4):5-18.

[6] 谢 云,林小鹃,殷水清.中国次雨量特征及其区域分异[J].地理学报,2009,64(3):323-330.

[7] 焦英菊,王万忠,郝小品.黄土高原不同类型暴雨的降雨侵蚀特征[J].干旱区资源与环境,1999,13(1):38-42.

[8] 王万忠,焦菊英.黄土高原坡面降雨产流产沙过程变化的统计分析[J].水土保持通报,1996,16(5):21-28.

[9] 于国强,李占斌,鲁克新,等.黄土高原小流域次降雨侵蚀产沙分段预报模型研究[J].土壤学报,2010,47(4):604-610.

[10] 贾媛媛,郑粉莉,杨勤科.黄土高原小流域分布式水蚀预报模型[J].水利学报,2005,36(3):328-332.

[11] Peng T,Wang S J.Effects of land use,land cover and rainfall regimes on the surface runoff and soil loss on karts slopes in southwest China[J].Catena,2012,90(3):53-62.

[12] 张黎明,林金石,于东升,等.南方不同类型土壤侵蚀量与降雨各因子的关系研究[J].水土保持通报,2011,31(2):10-14.

[13] Huang Zhigang,Ouyang Zhiyun,Li Fengrui,et al.Response of runoff and soil loss to reforestation and rainfall type in red soil region of southern China[J].Journal of Environmental Sciences 2010,22(11):1765-1773.

[14] 秦 伟,左长清,晏清洪,等.红壤裸露坡地次降雨土壤侵蚀规律[J].农业工程学报,2015,31(2):124-132.

[15] 林昌虎,解德蕴,涂成龙,等.贵州山区坡耕地综合利用与整治[J].水土保持研究,2004,11(3):211-213.

[16] 张旭贤,高华端,孙利军,等.贵州不同碳酸盐岩坡耕地土壤侵蚀特征研究[J].中国水土保持,2013(9):42-45.

[17] 蔡雄飞,王 济,雷 丽,等.不同雨强对我国西南喀斯特山区土壤侵蚀影响的模拟研究[J].水土保持学报,2009,23(6):5-8.

[18] 李 瑞,李 勇,刘云芳.贵州喀斯特地区降雨与坡面土壤侵蚀关系研究[J].水土保持研究,2012,19(3):7-11.

(责任编辑: 姜 萍)

Characteristics of Erosive Individual Rainfall in Central Guizhou

TAN Shunju1,2, GAO Huaduan1*, DAI Yu1, YANG Guangxi3

(1.CollegeofForestry,GuizhouUniversity,Guiyang,Guizhou550025; 2.AgriculturalServiceCenterofDexinTown,Guiding,Guizhou551300; 3.GuizhouMonitoringCenterofSoilandWaterConservation,Guiyang,Guizhou550002,China)

The erosive individual rainfall types are divided into A, B and C type by means of analyzing three indexes of rainfall capacity, rainfall duration and average rainfall intensity selected from the actual rainfall data of field runoff plots by K-Means cluster, discriminant clustering and quantile value methods. The erosive individual rainfall characteristics was studied by analyzing three erosive individual rainfall ypes to provide a reference for water and soil conservation and ecological environment construction in Central Guizhou. Results: 1) Annual average rainfall capacity, annual average erosive rainfall capacity and average single erosive rainfall capacity is 913.52 mm, 493.17 mm and 26.42 mm separately.2) The erosive rainfall capacity is the most stable in May and September but the erosive rainfall capacity is the maximum in July in a year. 3) Rainfall times and rainfall capacity are Summer > Spring > Autumn> Winter. The fluctuation of rainfall capacity is small in Summer but the fluctuation of rainfall capacity is great in Spring and Autumn among different years. 4) The erosive capacity of three rainfall types is A type (heavy rainfall capacity, longer rainfall duration, high rainfall intensity and lower rainfall frequency > C type (small rainfall capacity, short rainfall duration, moderate rainfall intensity and higher frequency)> B type (moderate rainfall capacity, moderate rainfall duration, lower rainfall intensity and moderate frequency). 5) The rainfall erosion force of three rainfall types show a power function relationship with average rainfall intensity, maximum rainfall intensity in 30 min and maximum rainfall intensity in 60 min.

individual rainfall; rainfall characteristics; rainfall type; rainfall erosion force; Center Guizhou

2015-12-11; 2016-04-04修回

贵州省教育厅教改项目“贵州省喀斯特生态与环境专业学位研究生工作站”[黔教研合JYSZ字(2014)003]

谭顺菊(1987-),女,在读硕士,研究方向:区域水土保持与环境。E-mail:897605468@qq.com

*通讯作者:高华端(1965-),男,教授,博士,从事区域水土保持与环境研究。E-mail:399965122@qq.com

1001-3601(2016)04-0178-0133-05

S715.1

A

农业信息·农业工程·资源环境

Agricultural Information and Technology·Agricultural Engineering·Resource and Environment