无意中“闯入”长征的外国人

2016-03-01范典

●范典

无意中“闯入”长征的外国人

●范典

1934年10月,中国工农红军第六军团部队行进到贵州旧州(黄平)境内,偶然遇到两名外籍人士。由于担心对方是“间谍”,红军将之扣押,这两人便是当地教堂里的牧师夫妇——瑞士籍英国人阿米弗雷德·勃沙特(R.A.Bosshardt)和他的妻子露茜。

“可疑”的外国传教士

勃沙特无意中“闯入”了红军的长征,并和他们一起行走了6000英里的征程。在这560多天的时间里,作为一个外国人,他亲眼目睹了红军长征的一些实际情况。后来,他及时把这段经历写成回忆录——《神灵之手——一个被红军释放的外国传教士的见闻录》,此书比斯诺《西行漫记》的出版整整早了一年,因此被认为是西方世界最早、最有价值的长征原始文献,而勃沙特也就成了“西方介绍长征第一人”。

勃沙特年轻时仰慕中国文化,自己报名参加英国基督教会的培训,并到当时政治形势险峻的中国来传教。1922年,他来到中国,取中文名薄复礼。当时,作为传教士的他主要活动在贵州镇远、黄平、遵义地区。

1934年10月初,勃沙特和妻子在安顺参加完祈祷后返回镇远,在经过城外的一个小山坡时,偶然遇到从江西西征入黔的红六军团。当时,红军对外国传教士的印象并不好,认为他们是列强在中国进行文化侵略的工具,于是将他们暂时“控制”起来。

第二天,出于相同的原因,加拿大籍传教士阿诺利斯·海曼夫妇一家三口,以及新西兰籍传教士埃米·布劳斯小姐也被“控制”起来。后来在得知他们确系传教士而非所谓的“帝国主义间谍”后,红军很快释放了他们,勃沙特和埃米两人则被留下和红军随行。

至于为何没有全部释放,红军当时有一个考虑:红六军团在行军途中各方面较为困难,特别是药品、经费奇缺,而作为外国人有条件通过教会给红军解决一些实际困难。在埃米获得自由后,仅剩勃沙特一人一直跟随红军部队转战贵州、湖南、四川、云南等地。而正是这段经历,让他可以亲身观察和体验红军的长征。

在和红军的朝夕相处中,勃沙特逐渐认识了红军。虽然生活条件恶劣,但他们却得到了红军的尊重和礼遇。就在他和妻子“被迫”加入长征的第一个夜晚,他们被带到一间屋子休息。妻子被安排睡在一张由木板拼起来的床上,他睡的是一把南方式躺椅,红军士兵则直接睡在潮湿的地上。每到一个村子,红军往往会把相对干净的地方腾出来让他们休憩。这期间,他们也遇到各种热心的中国人,有人偷偷帮助他们,有人拿食物给他们吃。

红军长征的艰难是不言而喻的。勃沙特的《神灵之手》中曾写了这样一个场景:“行军路上,我的一只鞋子坏了,红军给我找了一双非常合脚的橡胶雨鞋,它是刚从一位正在嘟哝着的同志脚上‘没收’的。因为气候潮湿,雨多,我们提出要块雨布,结果给了一条床单。后来才知道,这在红军中是非常奢侈的供应了。”

除了行军,勃沙特也看到了红军的一些业余生活。他后来回忆了一些细节:它通常是在黄昏时刻。一般由卫兵们相互邀请聊天,他们能无准备地即兴表演或聊天,大家围坐在一起,这时连长往往自愿出来组织唱歌或进行摔跤比赛。每次表演后,大家都爆发出阵阵笑声。有时也玩诸如“丢手帕”或“赶猪”之类的简单游戏……这些客观而真实的记录,都为后人研究红军和长征提供了重要的素材和依据。

和中国将领结下深厚友谊

在随红军转移途中,勃沙特有幸见到了贺龙、萧克、王震等领导人,他们都比较友善。尤其是他为萧克翻译地图一事,直接促成两人之间深厚友谊的建立。

当时萧克是红六军团的团长,他找到了一张一平方米大小的贵州地图,但苦于上面标注的都是法文,便请来曾经学过法语的勃沙特。于是一个翻译,一个标记,将这张大地图上的重要山脉、村庄乡镇、河流都一一做了标注。这使当时在黔贵山区行军的红军战士们有了方向,也找到了和其他部队会合的道路。

关于这段经历,萧克将军在半个世纪之后回忆道:“对我来说,这是一件不能遗忘的军事活动。当时,我对传教士的印象不好,认为他们来中国是搞文化侵略的,所以把他们当地主一样看待。但这位传教士帮我们译出了这张地图,而且在边译边聊中,还提供了不少有用的情况,为我们决定部队行动起了一定作用。这张地图成为我们转战贵州作战行军的‘好向导’。”

1936年4月11日,红二、红六军团逼近昆明,准备强渡金沙江北上。萧克将军对勃沙特说:“你是一个瑞士公民。我们知道,瑞士不是帝国主义国家,没有同中国签订不平等条约,也没有在中国设租界,所以我们决定放你走,明天就给你自由。”

次日,萧克将军还专门安排了送别宴,不仅准备了粉蒸肉等好菜,还给了勃沙特10块银圆当盘缠。勃沙特回忆起长征中的往事,激动地说:“为那珍贵的互助,我洒下了深情的泪珠。”就这样,他结束了这段前后共计560多天,行程遍及贵州、四川、湖北、湖南、云南等5个省的征途,“吃尽了他一辈子也没有吃过的苦”,也成为红军长征途中一名奇特的参与者。

勃沙特回到昆明后,在疗伤过程中,找人口述完成了一本长达12章、共计288页的英文回忆录,这本书的名字就叫《神灵之手——一个被红军释放的外国传教士的见闻录》,此书于1936年12月首先于英国出版,第二年被译成法文在瑞士出版。

在书中,他的客观记录反映出红军的精神内涵:“红军对穷人很好,即使在艰苦征途之中,仍时时不忘穷人。红军打仗勇敢坚强,指挥官都很年轻”“红军中没有赌博和吸食鸦片的现象”“红军官兵注重文化学习”等。在书的结尾,他还呼吁年轻的基督徒要学习红军那种精神,并以红军那种简练有效的办法,重视穷困的民众,并和他们同呼吸共命运。

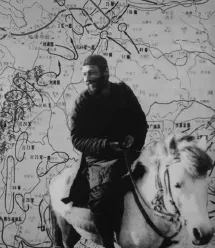

勃沙持在长征路上

很多年后,萧克将军看到《神灵之手》的中译本后,感慨地说:“薄复礼先生是被我们关押过的,但他不念旧恶,这种胸怀和态度令人敬佩,这种人也值得交往。”

1984年,美国记者哈里森·索尔兹伯里为了写《长征——前所未闻的故事》一书前来中国采访和搜集资料,在拜访萧克将军时,后者委托他帮助寻找勃沙特。功夫不负有心人,1986年当索尔兹伯里千里迢迢在英国找到勃沙特时,他已是一位89岁高龄的老人。

虽然萧克将军和勃沙特最终并未见面,但是相互托人赠送了礼物,勃沙特带去的是关于自己近况的录像带和两本自己写的书,萧克送去的则是解放军建军60周年的大型画册,并让人转告勃沙特:这就是你当年见到的那支军队的今天。