论我国社区精神卫生服务工作模式创新——基于服务质量、公平与可及的视角

2016-02-29刘飞跃简姿亚

刘飞跃,陈 艳,简姿亚

(长沙大学,湖南 长沙 410022

论我国社区精神卫生服务工作模式创新——基于服务质量、公平与可及的视角

刘飞跃,陈艳,简姿亚

(长沙大学,湖南 长沙 410022

摘要:以社区为基础的精神卫生服务“单流向”工作模式,因受经济、文化、地域、年龄等因素的影响,导致了精神卫生服务质量、公平与可及性较差。重构社区精神卫生服务框架,并建立“多元流向”的工作模式,既有利于精神卫生服务质量水平的提高,又有助于精神卫生服务的公平性与可及性提升,更有利于我国精神卫生事业的发展。

关键词:社区;精神卫生服务;工作模式;流程再造

一引言

我国于1958年建立的社区精神卫生服务体系,通过几十年的发展、变化,所体现的社会效应日趋明显,如减轻了政府精神卫生服务压力,增加了精神卫生服务资源投入效益,大大改善和提高了精神障碍人群及其家人的生活质量以及患者的社会功能,在一定程度上保障了精神卫生服务的相对公平性,等。但是,由于我国人口众多,患精神障碍的人口绝对数多,因此,其体现的社会效应(如发病率高、患者社会回归率低等)与全球发达国家的水准相比较还存较大差距。据WHO估计,至目前为止,我国有精神或心理障碍问题的患者接近1亿,占全球总患病人数的1/10。其中,重症性精神障碍(精神病)患者1,600万,占我国总人口的1.23‰,发病率高达惊人的17.5%[1],远远高于全球平均水平(约12%)。导致这种现象产生的原因很多,既与我国的经济、文化发展水平较低有关,又与我国的精神卫生服务质量水平低下有关。对于前者,因其不可能在短期内得以解决,所以,这里不作重点探讨。对于后者,有学者认为,可以通过某些方面的改造(如对精神卫生服务工作流程、尤其是对社区精神卫生服务工作流程进行再造)而使之迅速提高。但是,在20世纪70年代以前,由于对该疾病的治疗与康复侧重于生物医学的干预,所以,对归属于社会医学干预重要手段的社区精神卫生服务工作流程再造未被人们引起重视。随着生物-心理-社会医学模式的建立和发展,我国学界和实践界很多人意识到,再造社区精神卫生服务工作流程很有必要,因为目前我国沿袭一般医疗卫生机构服务模式的社区精神卫生服务工作流程已近僵化,并在很大程度上影响了我国精神卫生服务的质量,对之有效再造则既可以提高精神卫生服务质量,又有可有效提升国人的健康水平,更可有效促进精神卫生事业的发展。

二当前我国社区精神卫生服务工作模式的效应困境及归因

为迎接21世纪精神问题的严峻挑战,2001年和2007年,我国政府分别颁发和执行了中国精神卫生工作规划(2002年-2010年)》(简称《规划》)[2]与《全国精神卫生工作体系发展指导纲要(2008年-2015年)》(简称《纲要》)[3],这为我国社区精神卫生服务工作指明了方向的同时,也为该工作的创新提供了新思路。但是,从目前我国社区精神卫生服务工作流实况考察,其并没有逃离50年代建立起来的传统单流向治疗与康复模型的樊笼。所谓单流向治疗康复模型,又称“地心”模型,即以一个固定的诊疗或康复部门为中心,吸引或收治精神病患者,并向其提供服务。然而,这种“单流向”的工作模式或工作流,忽略了所在社区居民的社会阶层差异、文化差异和经济差异,以及社区居民的性别差异、年龄差异、地域差异(主要指农村社区)等,从而使其陷入形式主义的泥潭。换言之,即单流向的工作模式,因受文化、经济、年龄、地域等因素的影响,造成了社区精神卫生服务质量低下和服务的可及性与公平性较差。其具体表现如下:

(一)文化差异:文化是一个宽泛的概念,既包括思想、信仰、知识、风俗习惯,又包括社会伦理、规章制度等。社区中存在文化差异是一个客观事实,每个一家庭,甚至每一个人的文化水准皆不一样。具有高层次文化水准的人或家庭,对社区精神卫生服务的这种工作模式(坐诊)大部分充满认同感,而对于中、低层次文化水准的人群或家庭来说,因所谓的“面子”,或所谓的病耻感,或出于对神灵的崇拜等,致使这种工作方式陷入病人就诊少、工作效率低、工作质量差、精神卫生资源浪费严重的困境。

(二)经济差异:经济因素是精神病患者能否得到有效救治的根本原因之一。随着知识经济的到来,以及市场经济体制的有待完善,目前我国社区内居民收入差距较大,甚至有向两极化发展的趋势。而社区精神卫生机构却因国家对其投入不足和监管不力等原因而使其有向“经济人”[4]发展的倾向。在一个市场机制不完全的状态下,当其以经济利益作为服务的驱动力时,患者及其家属因高昂的服务费用而被无情地拒之于有效治疗与康复方案的大门之外,即使偶尔有治疗,亦因治疗方案的不可持续性而使其已有治疗效果归于零,甚至是负增长。

(三)地域差异:社区是基于一定地域形成的一个较为稳固的社会团体。但是从我国目前社区所跨地域的实际情况看,社区之间差异距大。这种差异体现在两个方面,一是地域范围大小不一;二是人口密度分布不均。地域范围大小在一定程度上决定着社区精神卫生服务“地心”模式的可及性,人口密度大小在很大程度上决定着社区精神卫生服务的公平性。简单地说,即较大地域范围、人口分布密度稀薄的社区内的患者,其在治疗过程中所花费的时间、治疗费用、以及家庭人员护理的方便程度等方面远逊于较小地域范围、人口分布密度集中的社区。社区的这种地域差异,使人们对社区精神卫生服务的这种工作方式或工作流在无形中产生抵触的心态与行为。

(四)年龄差异:年龄差异是现行社区精神卫生服务工作流程陷入困境的又一重要原因。现代精神病学按不同的发病年龄把精神卫生问题划分为三个阶段,即青少年、中青年和老年精神卫生阶段。随着中国人口老龄化的来临,一个不争的事实是老年性精神障碍问题相对于其他两个阶段的发病率和死亡率都要高出近十个百分点。之所以出现这种现状,主要是因为处于现代社会中的年轻人的工作压力过大,社区内留守老人增多的原因所致。尤其在农村社区,大量年轻劳力外出务工,留守老人更多,发病和死亡率更为严重。虽然有少量社区精神卫生服务中心在进行门诊治疗的同时,也为极少数患者提供住院治疗,但社区精神卫生服务资源(如精神卫生人力资源等)的稀缺,又不得不迫使一些重症性精神病患者进行非住院治疗与康复。况且在现实条件下,社区精神卫生服务中心因条件限制或服务理念问题(如精神病患者的信息档案不全,跟踪服务几乎为零等)而人为地制造了一部分供需矛盾,从而使“地心”模式的社区精神卫生服务中心失去其有效的吸引力。

(五)其他差异:对社区精神卫生服务产生重要影响的因素还包括诸如婚姻、性别,以及先天的器质性疾病等。在以家庭为基本构成单位的社区中,婚姻的有无以及婚姻关系的和谐与否、家庭中是男性还是女性主导以及男女性别比例、家庭成员是否有家族精神病史等,对社区精神卫生服务的效率起着较显著的间接影响。有研究显示,婚姻问题是产生精神障碍的重要诱因之一,而在离异家庭或婚姻不睦家庭中主动送患者去社区精神卫生机构进行救治或康复治疗,或主动参与精神卫生健康教育的人群,仅为和谐家庭的1/10。在男性占多数比例的家庭中,其提供家庭护理,并使之快速康复的机率要远小于女性占多数比例的家庭。有家族精神病史的家庭由于其过往经验而导致其去社区精神卫生服务机构咨询或治疗的比例要小于没有家族精神病史的家庭。据有关调查显示,社区中有近1/3的精神病患者出自于家庭或婚姻不睦、男女比例失调、有家族精神病史的家庭,据此推论,以社区为基础的精神卫生服务工作流程陷入形式主义之泥潭也就在常理之中。

三社区精神卫生服务工作模式创新设计

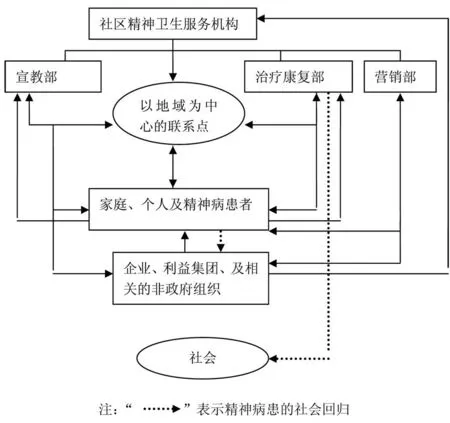

综上所述,改革社区精神卫生服务工作流程势在必行。至于如何改革,本文认为,在保持现行社区精神卫生服务体系基本框架结构的基础上,应颠覆所谓的“地心”工作模式(即单流向工作方式),根据地域、人口密度的大小,建立相对均衡的网点,变被动为主动,即在吸引患者的同时,主动对家庭病床进行定期巡查和提供相应服务等来增进社区精神卫生服务机制的效用(即形成双向流或多向流的工作方式)。其模式及新的工作流程如下图所示:

社区精神卫生服务工作循环流程

该工作流模式相对于传统的单向流的优势点有三:一是从社区精神卫生服务的组织网络架构看,该工作模式的构架不仅增设了以地域为中心的联络点,而且还增设了一个精神卫生产品“营销”部;二是从工作流程看,改变了传统的以社区精神卫生服务机构为主的单向流形式,形成了一个比较完善的双向甚至是多向循环流。三是把除政府以外的其他社会部门(如社会第三部门中慈善机构,以及企业组织或个体捐赠者等)纳入到了社区精神卫生监督与评估主体之内。社会组织成为精神问题患者康复回归的直接主体。之所以构建成这种模式,主要是基于以下几个方面的考虑:

一是在社区中增设联络点可以最大限度提高社区精神卫生服务工作的可及性。根据WHO对社区的定义,现代社区已突破了原有的、以行政区划为基准划分的意义范畴。尤其是在我国城市化进程还较为缓慢的前提下,社区在地域和人口的集中度上还不够,尤其是广大农村中边远社区,地广人稀,如果按传统社区精神卫生服务工作的组织设计,就产生如前文所述的困境。在社区中增设联络点进行宣传和初步诊断,既可以提高社区内居民对精神卫生的知晓率,最大限度消除因文化差异而产生的负作用,而且可以在财力上惠及更多的患者与家庭,减少因距离而产生的时间与治疗经费的消耗,节约劳动力成本,增加家庭的边际收益。更为重要的是,增设该联络点,可以依据患者症状进行分流诊治,从而有效提高精神卫生服务的质量水平。除此以外,增设联络点还能培训具有基本精神卫生常识的志愿者,减少精神卫生服务的投入成本。

二是在社区精神卫生服务机构(中心)增设“营销部门”可以提高社区精神卫生服务工作的效率与促进精神卫生服务的公平性。这里的营销部门并不是以赢利为主要目的的机构或组织,其与社区精神卫生机构的宣教部门有类似性质,但又不同于专门的健教或宣传机构,其主要职能是帮助社区精神卫生机构辅设工作渠道(即下社区寻找病源),推销精神卫生产品和协调患者或患者家属与社区精神卫生机构之间的矛盾,保护患者或患者家庭与机构的权利,从而提高社区精神卫生服务的工作效率,并促进精神卫生服务的公平性。此外,其还应负责相关信息的收集、整理与分析,从而为社区精神卫生机构制定新的计划,为国家制定精神卫生法规提供相关依据。

三是把康复的精神病患直接“营销”于社会,有利于减少患者家庭的经济负担和提高各社会组织的社会效益。从精神病产生的根源分析,不外乎两大类,即遗传性的器质性精神疾病和后天的社会压力或自然灾害等造成的心理性精神障碍。而后者导致的我国精神病患者的人数远远多于前者。因此,本文认为只要治疗或预防措施得当,那么精神病患者回归社会的几率就会大大提升。然而,问题关键是,因当前政策和文化等原因,目前的精神卫生服务机构却是按照谁送进来谁接出去的工作流程进行运作,从而使一些本可完全回归社会,并可为社会创造效益的患者的复发率居高不下。假设按改良的工作流程进行运作,帮助患者直接回归到社会各部门之中,并受到相应的人文关怀与照顾,那么,患者完全回归社会的比例就会直线上升,与之相应的患者家庭的经济负担自然减轻,因病返贫的现象也自然得到缓减。与此同时,社会组织积极接纳康复患者,承担其应承担的社会责任,这样也能提高组织的声誉,树立良好的组织形象,并创造更多的经济利益和维护社会的稳定与和谐作出更大的贡献。

四是单向流向双向流或多向流的转变,有利于社区建立一种长效的精神卫生服务机制。单流向的社区精神卫生服务工作,因缺少监管压力和病源压力等而生成一种所谓的工作惰性,因缺乏社会对该职业的支持与付出与获得之间的差异而产生所谓的“磨洋工”现象。双向流或多向流的社区精神卫生服务工作,则增加了社区精神卫生服务工作量的压力,此外,患者家属及社会各界对社区精神卫生服务的监督与评价,也给社区精神卫生服务提供了其源源不断的动力。当双方在利益博弈过程中同时找利益均衡点时,社区精神卫生服务的长效机制也就开始形成。

四结语

综上所述,传统社区精神卫生服务的“地心”工作模式,无法应对当前与未来精神卫生问题的挑战。双向流或多向流的社区精神卫生服务工作模式,具有良好的系统性与互动性,能在一定程度上提高社区精神卫生服务的服务质量,并在一定程度上实现精神卫生服务最大限度的可及性与公平性。然而,这种工作流的建立上,还需要解决几个关键问题,即解决精神卫生服务资源(包括人力、物力和财力等)的投入不足,精神卫生政策及法规的制定(包括社会保障或保险政策中精神卫生保障政策和有关精神卫生的人权法规等),以及与社会各部门建立一种良性的互动机制(包括捐赠与接纳患者回归等)等问题。

参考文献:

[1]2005世界卫生统计[EB/OL].世界卫生组织,http://www.who.int/zh/.

[2]卫生部,民政部,公安部,等.中国精神卫生工作规划(2002—2010年)[J].上海精神医学,2003,(2).

[3]卫生部.卫生部关于印发《全国精神卫生工作体系发展指导纲要(2008年-2015年)》的通知[EB/OL].http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo,2008-01-15.

[4]布坎南,R·托尼逊.公共选择理论:经济学在政治方面的应用[M].上海:三联书店,1989.

(作者本人校对)

On the Innovation of Mental Health Service Work

Mode in Chinese Communities

LIU Feiyue, CHEN Yan, JIAN Ziya

(Changsha University, Changsha Hunan 410022, China)

Abstract:Due to the influence of economy, culture, region, age, etc., “single flow” work mode of mental health service for communities leads to low level of mental health service quality, fairness and accessibility. Reconstructing the frame of community mental health service and establishing "multi-flow" work mode would be beneficial both for the improvement of mental health service quality level and the promotion of its fairness and accessibility, which is helpful for the development of mental health career in China.

Key Words:community; mental health service; work mode; process redesign

作者简介:刘飞跃(1974— ),男,湖南新化人,长沙大学教授,博士。研究方向:卫生经济与政策、政府管理。

基金项目:国家自然科学基金资助项目,编号:71403032;湖南省哲学社会科学 ,编号:15YBA021,15YBX001。

收稿日期:2015-12-28

中图分类号:C916

文献标识码:A

文章编号:1008-4681(2016)01-0041-04