校园弑师案:警钟为谁而鸣?

2016-02-26刘瑜

刘瑜

连发杀师案件警钟振聋发聩

2015年12月4日,湖南省邵东县创新国际实验学校发生一起命案:一名高三学生在教师的办公室,当着母亲的面,持刀将班主任杀死。当日,邵东县委宣传部和警方证实了这一消息。嫌犯系高三97班的龙姓学生,因其考试成绩不理想,被老师叫来家长。案件发生在早上8点左右。

后经多家媒体调查发现,犯罪学生小龙仪是因为看小说受阻,就将在这个学校教学十几年的教师滕昭汉残忍杀害。据媒体报道,当日早自习结束,高三97班的一些孩子正在整理课本;小龙的母亲李某站在教室门口,等着儿子小龙。之后,小龙和母亲一起走进滕老师的办公室,滕老师边起身边与小龙的母亲打招呼,话音没落,小龙的刀就先落下了。随即,滕老师倒在血泊中。案发后据小龙交代,当时他身上一共带着三把刀。他的母亲拼劲全力抢下一把刀,此时,闻讯而来的97班学生冲进办公室,将另一把刀夺下。然而,这一切都为时已晚……

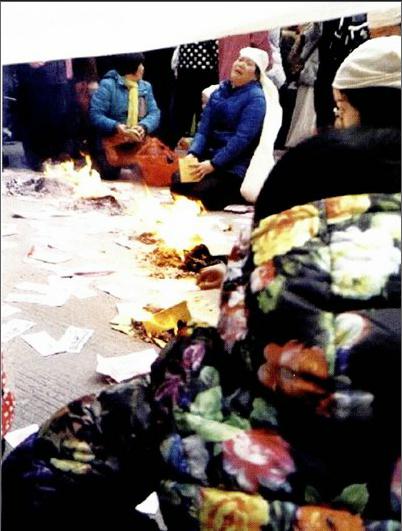

12月5日、6日,滕老师带过的多届毕业牛从广州、青岛、长沙等地赶回母校,他们和97班的学牛一起,在医院太平间门口,举着“老师,我们接您回家”的横幅,合唱着歌曲《父亲》,缅怀他们的滕老师。

有媒体调查,从2007年到2015年,滕老师连续9年获评优秀班主任。任谁都无法想象,就是这样一个在学校和学生眼中都可称得上“好老师”的人,惨死在自己学生的刀下。

然而,这并不是当地第一起学生杀害教师的案件。2015年10月,邵东县发生过一起恶性事件,一名独自守校的小学女教师,惨遭三名中小学牛杀害。一份《“10·18”抢劫杀人案基本情况》的通报,披露了案件详情。

事发当日上午7时许,三名学生一同坐车到一网吧上网。中午12时许,年龄稍大的刘某、赵某两人提出到案发小学玩耍。因为周末,学校大门锁着,三人便从学校东侧围墙爬人。三人发现学校只有一名女教师李某云守校,便商量抢学校教师钱,并将教师打死。

通报称,因感到肚子饥饿,刘某在教学楼一楼工具室拿木棒将学校小卖部的门撬开,盗走面包、棒棒糖若干。之后,赵某将女教师引出房间,并持木棒袭击女教师头部,三人将女教师打倒在地,女教师爬起来后退到自己住房的厕所内并呼救。

三人便在厕所内继续对女教师实施殴打,并用毛巾捂住女教师的口鼻,逼问出钱财存放的地方。通报称,刘某要求赵某、孙某二人将女教师捂死,自己便去搜寻财物。几分钟后,刘某在卧室找到钱财后,发现女教师李某云已没有呼吸。三人将尸体藏在卧室的床底下,再将现场的血迹清理后,携被害人的手机及2000余元现金逃走。

嫌疑人年龄最小者仅11岁,最大13岁。由于三名嫌疑人没有达到刑事责任年龄,目前已被送往工读学校。

尊师重教自古以来一直是中国的传统文化,但近年来,学生暴力袭击教师的新闻却时有发生。本该是温馨和睦的校园氖围,而今为何充满了暴戾之气?原本应是和谐的师生关系,为何会形成如此尖锐的矛盾冲突?小小年纪,怎么会如此不惧法律后果,如此暴力?一个个问号,不仅打在当事人的心里,也打在无数旁观者的心里。

学校和家庭教育的短板

这些极端暴戾的行为,竟然跟学生产生了交叉点,个中暴露的学生心理承受能力,值得社会特别是教育者的重视与反思。据记者调查了解,现在这种大环境下,很多中小学的教师都会有一种无力感,“已经不知道要怎么教育学生了”!他们有时会很困惑,“管”还是“不管”?管太多怕学生“承受不了”,不管的话又觉得自己失职,“明明可以把他培养成一个能够自主学习的孩子,却偏偏因为不敢多干涉而放弃”。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇对此类事件发文分析,教育重要责任是把学生培养为合格的社会公民,但近年来,我国法制教育跟校园教育的嵌合程度不够高:一方面,很多学校都知道规则、法制意识培育很重要;但另一方面,与之对应的对学生不良行为的批评、教育、惩罚,易引来体罚或变相体罚的质疑,这导致有些教师畏首畏尾,而对学生严格管教的教师,还常引来学生仇视,认为是其故意为难。要摆脱这种尴尬,需要中小学将处理违规学生的规则和流程导入规范框架,不能总由任课教师、班主任对其随意裁量、处理,而应在学校内成立学生事务中心,由其负责调查和处理。而把批评、处罚学生变为学校公共事务,避免“私刑化”规管,有利于让学生树立规则意识,也不会把老师批评、处罚视为个人恩怨。在国外,这类模式就已成常态。遗憾的是,在我国中小学,对学生的相关处理并未形成机制设计,这也衍生很多师生冲突。

虽然,学校教育难辞其咎,但是,家长是孩子的第一个老师,家庭教育应是第一道屏障。在三少年杀师案中,三个孩子里有两个是留守儿童,案中刘某父母虽然在家务农,但亲生母亲多年前就离家出走,刘某多由爷爷奶奶照顾,赵某父母都在服刑,最小的孙某父母都在外面打工。

农业向工业转型,出现了大量流动人员,出现了大量留守、流动儿童。官方统计显示,我国流动人口达3.67亿,留守、流动的儿童一亿多。涉嫌犯罪的孩子70%来自留守、流动儿童,在发达城市达90%,80%流动人员存在家庭监护缺位,独居儿童200多万,75%以上犯罪的未成年人过早辍学。

在一次有关“少年司法”的研讨会上,北京师范大学刑事法律科学研究院副院长宋英辉教授曾经说过:“我们应该从国家安全战略角度看待未成年人问题。”这样的高度并不是危言耸听,宋英辉解释:试想再过二三十年,三四个人中就有一个在留守、流动状态下成长起来,这个社会会怎么样,社会安全、环境安全能不能保障我们自己孩子的成长?未成年人发育不完全,行为控制系统尚在发育中,与成年人不只是体积的差别,如果在这一期间罪错干预不当,形成反射人格对社会破坏很大,没有适当干预的未成年人再犯案件占所有成年人刑事案件的50%。

加强法制教育学会敬畏生命

随着社会的发展,校园不再是“象牙塔”,它与社会的关系愈来愈密切,相伴而生的法律纠纷案件也越来越多。近几年来,在中小学校园中发生的暴力事件接连不断,这也将中小学生中严重的心理健康问题暴露出来。教育部虽然多次强调学校要重视心理教育辅导,但由于缺乏专业师资和“成绩至上”的想法,心理教育在大多学校都成了“走过场”。

调查显示,我国中学生因学业压力、升学压力、人际关系、异性交往问题,有20%左右有严重的心理问题。由于心理问题得不到及时疏导,还有很多学校、家庭,把心理问题作为思想问题对学生进行批评,导致学生的认知和情绪问题愈发严重,走极端的学生增多。

在二线城市重点高中教高三的王建艳老师说:“现在的孩子们出现这样的问题,原因很复杂,有学习好但因心理压力大就出走的,有学习不好但存在感比较差的,有故意做出格的事以吸引他人关注的。孩子们有时爱偏激,理解事情总爱站在自己的角度。但有时也确实是大人做的不好,每个问题孩子的背后都有一个甚至一群问题家长。”严重心理问题遇到任何“引子”,都可能走极端。如果学校能有专业的心理辅导老师,对其行为进行评估和专业心理疏导,或许悲剧可避免。

近几年,青少年刑事犯罪占到了社会刑事犯罪的很大一部分,且呈现低龄化、团伙化、智能化的发展趋势,成为影响社会安定和家庭稳定的突出问题之一。因此,加强校园法制教育迫在眉睫。

据北京超越青少年社工事务所副主任李涵介绍,在现行法制教育的背景下,对孩子进行法制教育的渠道并不多,主要是以家庭和学校为主。学生大多数时间都在校园,从生态系统理论来讲,学校的法制教育对学生产生的影响是重大的。

李涵解释,生态系统指的是看一个人不能只看他个人层面,还需要看和他互动的中间系统——也就是学校、朋辈和社区这些层面以及宏观系统对个人的影响,而这些影响都是逐级互动的。学校法制教育作为儿童中间系统的重要组成部分,势必会在和孩子互动的过程中对孩子个体造成重要影响。同时,学校的法制教育会推动宏观政策和媒体舆论的导向,这样,就会通过系统中多层互动对孩子的世界观、人生观、价值观造成影响。

诚然,对未成年人的教育,是一个有规模的系统,我们不应该每次都在类似突发事件发生之后才去反思,反思之后却不了了之。知识教育固然重要,但同样重要的是知识教育之外的法制教育、心理教育等方面,教会孩子对生命的敬畏,不仅是家庭和学校的责任,更是全社会的责任。