社交网络与学习管理系统的融合

2016-02-26特里·安德森乔恩·德龙

[加拿大]+特里·安德森++乔恩·德龙

【摘 要】

学习管理系统已经成为无处不在的工具,用于支持课堂教学和远程教育教学。它们的主要优势是把传统教学的很多功能和教学方法数字化和自动化。与此同时,社交网络也已经成为无处不在的工具,用于师生的交流、娱乐和非正式学习。本文分析了这两种工具的特点、优势和局限,以及具有创新精神的远程教育工作者如何融合两者优势的尝试。文章最后介绍了加拿大阿萨巴斯卡大学融合社交网络和学习管理系统的案例。

【关键词】 学习管理系统;社交网络;融合

【中图分类号】 G420 【文献标识码】 B 【文章编号】 1009—458x(2016)01—0021—11

导读:在当今高等教育领域,学习管理系统在很大程度上已经“常态化”(normalization),如同笔和课本一样,其使用已经是教与学的有机组成部分,师生习以为常(Bax, S. [2003]. CALL-past, present and future. System,31(1), 13-28),当然,客观讲,还没有达到“无缝链接”(seamless linkage)的境界。然而,我们“心知肚明”学习管理系统并没有如同它们的设计者或供应商所承诺的那样给教与学带来颠覆性的变革。尤其是在远程教育机构,基于学习管理系统开展教学的情况很不尽如人意,远未取得预期的效果,师生的抵触与机构的强推形成鲜明对比。尽管远程教育研究者一直在努力寻找有效利用学习管理系统能供性的方法,但是能够经得起实践检验的成果凤毛麟角。究其原因,恐怕在于没有认识到学习管理系统的预期用途与远程教育的独特环境不完全吻合:学习管理系统不是为远程教育专门设计的,无论是其设计理念还是设计基础,抑或是目标用户,都是以传统高校为主要参照对象。正是认识到学习管理系统这个“先天不足”,加拿大阿萨巴斯卡大学的安德森教授和德龙教授七年前开始着手建设Athabasca Landing这个集学习管理系统和社交网络功能于一身的平台并一直在试验性使用。

长期以来,学界似乎把学习管理系统和社交网络看作是相互对立的两个虚拟空间。我们清楚学习管理系统对学生没有多大吸引力,相比之下,学生在商业性社交网络上却是异常活跃。我们知道学习管理系统有太多的“规矩”,我们也知道“规矩”太多可能反而会限制学生的自主性、主动性和创新精神,但是,我们不敢“简政”,生怕“一放就乱”。正因如此,我们有意“排斥”商业性社交网络,这种虚拟空间的确存在学习管理系统能够避免的风险,但是,“排斥”的最大原因恐怕是我们担心失去控制权。在教育机构管理层和教师看来,没有控制权还怎么开展教学?换句话说,何谓教学?何谓学习?我们的观念似乎还没有从根本上与时俱进,还未能摆脱传统学习文化思维的束缚!我们并不否定学习管理系统在远程教育中有一席之地,尽管传统校园式教育模式在其身上留下深深的烙印;我们也并不认为社交网络可以代替学习管理系统,尽管它在远程教育领域的能供性显而易见。然而,如果我们不把两者看成是相互对立的系统,而是具有互补性,那么,融合它们各自的优点未尝不是值得尝试之举。这是本文的中心。

文章分为六部分。“引言”简要剖析学习管理系统的使用现状和为什么不能很好满足远程教育的需求。简而言之,对于常规教育机构而言,学习管理系统往往只是发挥了“锦上添花”的作用,用与不用都不会对管理或教学造成重大影响,而对于远程教育机构来讲,学习管理系统的“雪中送炭”作用则明显不足。第二节系统分析学习管理系统的设计基础和理念:把常规教育机构的“各种角色以及它们的等级体系嵌入系统之中,常常还包括机构运作规范和方法”,目的是“为了在一定程度上把课堂教师的传统角色自动化,也是为了在一定程度上支持和复制这些角色”,因此,最适合以教师为中心的教学模式使用。另一方面,学习管理系统“常常局限于在课程内容和课程学习方面发挥作用”,但是,教育体验不等于课程学习,“而是还得益于即景的、并非课程安排的私下交流互动和互动中学到的深层次知识……而且基本上是在课堂之外进行的”——对远程学习者而言,这是学习管理系统的“软肋”。第三节首先讨论了社交网络的特点和风险,继而阐述为什么应该积极探索社交网络的教育用途以及社交网络的教育能供性。第四节专门讨论远程教育的独特要求,具体说来,如何通过创建虚拟社区和设计虚拟校园体验,弥补面对面社交、正式和非正式交互机会的不足,给远程学习者提供一种全人教育的体验。第五部分以作者自己开发的Athabasca Landing平台为例,结合其他相关案例,探讨学习管理系统与社交网络系统融合的可能路径,在虚拟空间实现传统校园式大学的各种交互,“包括课程计划安排的和不经意间的交互。”

文章最后一节结合Athabasca Landing的研发和使用情况,对如何开发和利用与远程教育相适宜的虚拟环境进行反思。我认为,作者的反思对广大远程教育管理者和教师富有启发意义。首先是机构的支持必不可少,没有机构政策上和财政上的支持,任何创新都难以推广应用,甚至会裹足不前。其实,这是一个老生常谈的问题,但是因为机构对自己员工的创新之举的支持总是那么“骨感”,诚如学者所言“教育机构已习惯一掷千金购买铁板一块的学习管理系统,但却舍不得花上500美元支持员工的创新”,“维护学习管理系统所需的各式各样费用挤掉了本来可以用于支持员工自己开发、开源和用户驱动的创新的资金和时间”。因此,在现实依旧的情况下,提出这个问题无可厚非。其次是教育机构自己研发具有社交功能的系统面临巨大挑战。目前,大型商业性社交网络日臻完善而且还一直在“精益求精”,以满足用户越来越高的期望,客观上讲,在这方面教育机构很难比得上商业机构。最后是教育机构是否愿意变革也是一个挑战。教学创新能否取得成功——这在很大程度上取决于机构是否愿意配合创新的要求改革相关方面工作。比如学习管理系统和社交网络的有机融合意味着机构(包括教师)会在一定程度上失去对学生学习的控制权,不能继续安安稳稳躺在学习管理系统的“安乐窝”里。如果机构(包括教师)不改变传统学习观念,不思变不求变,那么这种创新的前景可想而知。

特里·安德森教授和乔恩·德龙教授是我们熟悉的作者,本论坛已经发表过他们的两篇论文①②。2015年4月,安德森教授向我透露他将于同年8月份正式退休,而此时我正准备约请他给我们撰稿。通常一篇文章从约稿到修改、定稿起码需要半年以上时间,这是否意味我的“如意算盘”落空了呢?我实在不甘心,于是怀着忐忑不安的心向他提出这个要求。令我喜出望外的是,安德森教授欣然接受稿约,并谨记于怀,一直到了10月12日加拿大举国庆祝感恩节的当天,此文终于定稿。他在邮件中说在感恩节这个特别的日子里“我心存感激,感激有很多像你这样的同事”。其实,要说感激的应该是我,但愿读者能分享我在感恩节收到他邮件时的高兴、感动和感激!

我们谨向安德森教授和德龙教授致以崇高敬意!(肖俊洪)

一、引言

学习管理系统(Learning Management System)(在有些国家被称为“有管理的学习环境”[Managed Learning Environment])已经成为高等教育领域无处不在的工具。纵观全球为数可观的研究,我们可以得出以下结论:学习管理系统受到普遍欢迎,很多教师是它的用户;学习管理系统在支持和推动校园教育系统首次进入在线和混合式学习领域方面发挥重要作用。但是,我们认为这一领域的初涉者通过学习管理系统也许只能管窥在线教与学所提供的丰富机会。

美国2014年的一项大规模调查显示99%的教育机构至少有一种学习管理系统。尽管普及程度如此之高,EDUCAUSE分析与研究中心(EDUCAUSE Center for Analysis and Research)的这项研究还发现,虽然美国大多数教师使用学习管理系统(74%),认为学习管理系统对教学有帮助(71%),但是除了内容分享、发布通知和作业提交与管理外,教师很少使用学习管理系统的高级功能(Dahlstrom, Brooks, & Bichsel, 2014)。尤其值得一提的是,大多数学习管理系统内置的各种师生交互工具很少被充分利用。撒哈拉以南非洲地区2015年的一项研究发现,当地绝大多数高等教育机构都安装了学习管理系统,但该研究的结论是“绝大多数学习管理系统未被充分利用……从这项研究的结果可以看出,如果机构未能找到提升该机构使用教育技术水平的策略,那么便不可能发挥教育技术的优势”(Joel, 2015)。

学习管理系统的成功与否与这些系统在多大程度上能支持高等教育体系现有的很多模式和教学法密切相关(Anderson & Dron, 2012)。学习管理系统最受欢迎的工具是内容发布以及作业和分数管理(Phillips, 2006)。这是因为大多数学习管理系统在校园使用,面对面的交流互动是常态。如同所有技术一样,学习管理系统是更大设施的组成部分;在传统学校,学习管理系统只不过是一台更大机器相对不甚重要的部件。在这样的校园环境里,人们可以不借助学习管理系统达成相同目的,而且这些物理环境的活动早已嵌入机构的运作之中,很可能已经被编进作息时间表,大家早已习以为常,所以他们不再需要借助技术手段进行交流互动。在这种情况下,他们充分利用物理环境优势实属理所当然。大多数学习管理系统的设计或隐或显地模仿现实世界的机构结构和机制;另一方面,使用学习管理系统意味着要投入成本、工作变得复杂而且有风险。因此,除非它们能带来重大好处,否则,大多数教师会明智地选择传统教学方法,不愿使用学习管理系统。学习管理系统的功能虽然是复制了现实世界的教学功能,但有时也可能有利于教学创新,比如用于翻转课堂教学(Strayer, 2007),即内容通过学习管理系统传送和接收,课堂时间用于开展主动学习和社会性学习(social learning)。然而,总的看来,在传统学校,人们认为学习管理系统的额外价值主要体现在提升现有工作水平的能力上。例如,学习管理系统最常被用作中心储存库,大大方便在短时间内向全班同学发放材料和发布通知。学习管理系统在实现某些过程(尤其是考核管理)的自动化以及(远非常见地)从同步课堂向异步文本论坛和教学的转变这些方面的确有一些优点。如果教师觉得有必要,他们便可以通过学习管理系统完成这些事情。然而,除了这些有限的好处外,教师使用学习管理系统从基于校园的教育向在线远程教育转变时不必改变原来的教学方法。

对于像我们这样从事远程教育或完全在线教育的教师来讲,我们不可能通过课堂开展交互活动。因此,本文旨在探索一种不但可以用于支持内容发布而且还能促进远程教育教师和学生以群、网络和群组(set)形式开展社交活动的增强型环境(enhanced context)。某一个系统如果是模仿传统学校而建立起来的,目的也是为了服务这种机构,那么,它自身必定有一些限制。一旦我们摆脱这些限制,我们还可以从哪些方面利用这种系统?这是本文的另一个目的。因为学习管理系统模仿传统学校的功能,旨在服务这些学校,因此,它们不能很好满足远程教育需求便是意料之中的事情,不足为奇。然而,很多远程教育机构却把学习管理系统当成“课堂”使用。

本文首先讨论学习管理系统和社交网络系统的环境、功能和社会学视角下的特点,然后介绍机构和研究者如何把它们融合在一起的做法。文章最后简要分析加拿大一所远程教育大学研发和使用一种社交网络系统的案例。

二、学习管理系统

学习管理系统捆绑了可供教师使用的工具,重要的是,它提供了一个结构,现在的很多教学活动和过程都适合基于这个结构开展,包括内容分享、互动、日历和事件管理、注册、协作和考核等。虽然很多供应商都声称自己的产品优于市场上的其他产品,但是不管是开源公司还是对产品申请专利保护的公司,它们的学习管理系统所用到的工具,甚至用户界面都大同小异。学习管理系统在很大程度上建立在从中世纪以来几乎没有任何变化的教与学模式上,然而由于学习管理系统是基于代码运行的,这给教与学带来新的可能性,换言之,它们有一些新功能。例如,长期以来,大部分学习管理系统都支持某种形式的自适应内容发布,一般是根据用户此前的浏览记录或测验结果自动决定发布什么内容;学习管理系统还用于支持其他形式的内容自动显示和隐藏(比如根据日期)。学习管理系统的新发展包括允许教师了解班级总体情况和异常情况的分析工具。院系或学校也正在使用这些分析工具跟踪和管理学生情况以及制订课程地图(curriculum mapping)。虽然这一类的工具似乎为我们提供了传统课堂难以实现的功能,但是值得注意的是这些技术把教师的传统角色自动化了,通过运算法则代替教师对课堂情况、教学内容和如何满足不同学习需求等的观察和判断。当然,运算法则可能做得不如教师好,这取决于使用学习管理系统的教师自己的技术和用心程度。由此可见,我们可以把学习管理系统当成一套部件,既是为了在一定程度上把课堂教师的传统角色自动化,也是为了在一定程度上支持和复制这些角色。

目前,市面上主要的学习管理系统都是以角色为基础的系统,刻意或无意中把用户机构的各种角色以及它们的等级体系嵌入系统之中,常常还包括机构运作规范和方法。在大多数机构,学习管理系统最容易被当成是一个由教师创建和控制的系统,但是,虽然在学生看来可能是这样,却有以偏概全之嫌。拥有学习管理系统最大控制权的是它的设计者,然后是系统管理员,而后者又常常受制于机构的政策和结构。有些大学(比如笔者所在大学)进一步把权限等级体系细分为作者/学习设计者、教师和辅导教师,控制权依次递减。出于节约费用和简化管理的考虑,大多数学习管理系统是中央系统,用于支持全校或整个院系的教学。这样一来,提供给所有用户的是同样的功能和工具,当然,一般而言用户对于学习管理系统的配置有一些选择权,但几乎控制不了工具的选择。这种情况必然导致处于控制权体系底层的用户觉得学习管理系统并不总是能适合他们的需要,因此我们不得不做出妥协才能满足所有人的需要,包括组织、范围和工具方面的妥协。如其名称所示,学习管理系统是一个管理系统,不是学习系统,尽管它可用于学习目的。因此,学习管理系统是监察和控制活动的工具。学生处于控制权体系底层,因此他们本身几乎没有任何控制权,比如,常常不允许他们上传内容,甚至是不能对内容进行评论,不能发起或结束讨论,不能增添或删除功能,对考核没有发言权,无法左右课程的学习方向或过程。学习管理系统这些方面的能供性赋予教师(或课程开发者、行政管理者、学习设计者或管理者)很大的控制权和拥有权,但几乎是不考虑学生的。澳大利亚有一项研究发现“学习管理系统在以教师为中心的教学模式中用得非常多,最主要的用途是作为向学生提供学习内容以及学生阅读教师发布信息的平台”(Phillips, 2006, p. 663)。如果我们考虑到学习管理系统的设计理念,我们会觉得这种情况不足为奇。

除了主要用于提供内容以外,学习管理系统的另一个重点是“课程”(course)。几乎所有学习管理系统都以“课程”为单位划分其虚拟空间。有一些学习管理系统(比如Blackboard的大多数版本)甚至只能用course这个名称,不允许用别的名称,虽然国际上不同国家对于“课程”有不同用语,比如unit、module或paper,而且course在不同教育背景有不同所指。由此可见,只能用course会给一些用户带来很大不便。学习管理系统的模式不但建立在传统教育的结构和过程的基础上,而且常常局限于在课程内容和课程学习方面发挥作用。传统的教育体验并非只是学习一系列课程而已,而是还得益于即景的、并非课程安排的私下交流互动和互动中学到的深层次知识;这种交流互动发生于同学之间、社区熟人之间、师生之间、家庭成员之间和同事之间,而且基本上是在课堂之外进行的。高等教育一直以来所面临的诸多挑战之一是提高教育的现实性和真实性,显而易见,如果学生仅生活在高等教育机构为他们划定和营造的世界里,现实性和真实性的目标是不可能实现的。

当今世界随处可见继续和用户驱动的教育机会,人们需要这种教育机会(Selwyn, 2010)。“蜗居”在机构控制的空间,学生只不过是(付费)客户,这样的教育既没有给学生赋权也没有鼓励他们创造性管理和指导自己的学习。正是由于有这些担忧,一些研究者(Bogdanov, Ullrich, Isaksson, Palmer, & Gillet, 2012; Brown & Peterson, 2008; Mott, 2010)历数并驳斥各种以学习管理系统为中心的学习形式,提出用社交网络或个人学习环境(Personal Learning Environment)代替学习管理系统。下面我们将对社交网络展开讨论。

三、社交网络

与学习管理系统相比,社交网络的特点是开放性、数字认同、合作和协作。我们可以把社交网络看作是个人学习环境的一个组成部分。约翰逊、莱文和史密斯(Johnson, Levine, & Smith, 2009)认为,个人学习环境是指“组成学习者用于指导自己学习和追求教育目标的个人教育平台的工具、社区和服务。”有学者提出一个界定社交媒体的框架,即社交媒体包含七个功能模块:认同、对话、分享、临场、关系、声誉和群(Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011)。根据上述两种观点,我们可以找到大家都很熟悉的社交网络工具,比如LinkedIn(领英)、 Facebook(脸谱)、搜狗问问、新浪微博和微信。目前,全球仅有极少数大学生不是一个或多个商业性社交网络的用户。然而,这些商业性服务极少被融合到高等教育正规课程的学习中,即使有的话也只是试验性使用而已。这样做是有充分理由的。这些系统存在泄露隐私的风险和无法控制的变化,这些问题足以抵消或颠覆它们的价值。此外,使用这些系统也会造成教师控制的机构需求与学生想控制自己社交空间的需求相悖。

虽然有这些风险,但是我们有充分的理由探索学习管理系统这个受到保护和控制的环境以外的其他网络系统。首先,给这些新兴空间一席之地,认真探索这些空间,以便学生(和教师)能够提高网络素养和自我效能感。其次,在此过程中所掌握的自我导向技能对于培养公民意识和领导才能有重要作用。瓦希德认为校外的社交网络工具“能够提高学习者自主能力、促进平等,技术辅助的教育最终能够分别培养学生批判性自我反思以及颠覆性思维和行动的能力”(Waghid, 2015, p.298)。再次,把学习与生活人为分开是我们的教育系统设计所致的结果,而不是教育系统应该以此为原则进行设计。在实际应用的真实环境下开展学习,效果最佳、持续时间更长(Barab, Squire, &Dueber, 2000; Herrington, Oliver, & Reeves, 2003)。最后,教育最基本的功能模块是交互,生生交互、师生交互与内容的交互(Anderson, 2003),也许正因如此,具有促进交互潜能的系统应该得到教师、研究者和理论家的高度关注。

如同学习管理系统一样,社交媒体工具通常把各种工具整合成一套,一次登录便可使用整套工具。这些工具包括但不局限于博客、维基、个人资料、照片、微博、日历等。与学习管理系统不同,大多数社交网络系统不是以班级为单位组织的,而是建立在相互连接模式的基础上,即每一个用户都与各种群建立连接(这些群可以是以课程为基础,也可以是围绕兴趣而建立起来的);社交网络也可以是以同学关系、朋友关系和熟人关系以及有共同兴趣的人组成的群组为基础进行组织。因此,社交网络允许、鼓励和授权每一个用户(包括学生)建立正式和非正式联系,分享、推荐和评论作者允许他们浏览的东西。由此可见,从根本上讲,社交网络不是由教师或机构组织和控制的,而是用户自我定制以满足自己个人需求的系统。

社交网络远比学习管理系统更加开放和具有渗透力。这是社交网络的一个关键特点。典型的社交网络人脉关系跨越各种界限,可以是密切的关系,也可以是一般的关系,并允许知识在正规教育环境以外发展。诚如《2011地平线报告》所指出的,这种“社区即课程”的开放性很可能给全球正规教育环境下的教与学带来重大影响,估计4-5年之后会被大规模采用(Johnson, Adams, & Haywood, 2011)。

四、远程教育的独特要求

校园学习有丰富的面对面社交、正式和非正式交互机会,这种学习体验往往能够产生社会黏着剂(social glue),把学生紧密联系在一起,共同承担社会责任,并融入他们的目标学术、机构和学科社区。但是,这些机会往往不可能出现在远程学习环境中。正因如此,研究者致力于在学习管理系统环境下营造各种临场感——社交临场、教学临场和认知临场,现在被广泛应用的探究社区(Community of Inquiry)模式便是早期的代表作(Garrison, Anderson, & Archer, 2000)。如果一个环境是为了服务临时学习群体而设计的,要在这个环境中创建增强型社区虽然有可能但充满挑战。地理意义上的社区不是建立在一户住所的基础上,而是往外延伸,与很多家庭的居民开展基于网络的交往。学习社区也需要一定的空间和诱惑力,以突破某一门课程或某一个机构的牢固藩篱向外发展。方丹和库克回顾了目前有关专业发展和融入机会的文献,认为“创建虚拟社区和设计虚拟校园体验的确有希望给非传统/远程学习者提供一种全人教育的体验”(Fontaine & Cook, 2014)。

除了时间和地点的灵活性外,我们感兴趣的还有学习者如何通过控制和掌握自己的讨论、发帖和可能的协作进一步掌控自己的教育空间。这些交互性的自由使学生更有可能参与到课程内容、作业和考核等方面的建设中。因此,社交网络不但提高了学习者的主观能动性,而且也可能促使他们更加积极参与“强调把掌控权从教育者或设计者转移到学习者”的活动(Buchem, Tur Ferrer, & Holterho, 2014)。

五、学习管理系统与社交网络

系统融合的可能路径

学习管理系统和社交媒体有一些共同之处:它们都是数字平台,具备为教与学设计或可用于教与学的读/写功能。然而,如前所述,它们也有重大区别,它们的很多不同点直接影响其社会交往、社区和网络建设的潜能。一些研究者提出使用互操作标准、混搭应用和微件融合学习管理系统和社交网络的技术方法,至少在用户界面这个层次实现这个目标(参见Wild, Kalz, & Palmér [2008]列举的例子)。比如,一项研究使用了一套开放社交应用程序,教师可以有选择地把它们添加到Moodle学习管理系统中(Bogdanov, et al., 2012)。

然而,很多教育技术研究者终于明白,每一种技术对于它原来的开发者而言都有特定用途,扩大技术原来的用途充满挑战,更有甚者,学习提升工具往往在其自身的设计用途上都没有被有效应用和采纳(Kirkwood & Price, 2014)。我们也看到商业性的Web 2.0越来越多地被用于正式学习管理系统环境以外的教与学上。这些尝试通常由早期采用者(early adopter)(对新技术感兴趣并懂技术的人——译注)领导并由教师个人所控制,比如利用Facebook、Twitter和LinkedIn等社交网络开展教学(比如,Kent & Leaver [2014]这本书收录了支持和反对使用Facebook进行教学的例子)。再比如,把学习管理系统外的数据采集并聚合起来,使它们能在安全的学习管理系统环境下为教师所用,也可能用作学习评价的证据(Conde, et al., 2014)。上述两种方法都要比单纯使用学习管理系统好,因为学生常常已经是社交网络的活跃分子,所以社交网络和学习管理系统的融合能够把“真实生活”的兴趣、动力和现实意义融入正规的学习中。但是,融合商业性社交媒体工具也有不足之处,比如,校外商业机构挖掘学生行为的数据,一般说来不管是学生还是教师都无法控制这些工具。再则,学生身不由己地被卷入这些风险,哪怕他们不愿意。最后,诚如多伦多大学的网页上所说的,(相对于教师自己选择的各种工具而言)仅使用机构的系统能保证“一致、安全、负责任和可持续”(http://www.english.utoronto.ca/Page2272.aspx ND)。

我们自己的做法更大胆、更全面。我们研发了一套社交媒体工具,寄存在学校的服务器上,换言之,在学校的保护范围之内,但是这些工具给学生最大的自由权、选择权和机会。我们正在建设的是程序员常说的“有围墙的花园”,但“围墙”上有很多“窗户”,因此外面的人可以看到里面的“花园”,里面的人可以看到外面的“世界”。下面我们着重阐述这种尝试。

1. 一种融合模式:The Athabasca Landing

我们开发了一个基于Elgg的社交媒体和网络平台,供阿萨巴斯卡大学(Athabasca University)的教师、行政管理人员或学生使用,可用于代替学校的学习管理系统,也可用作提升学习管理系统功能的工具。阿萨巴斯卡城是阿萨巴斯卡河原来的码头(landing)发展起来的,为此我们把自己的系统命名为Athabasca Landing。Elgg是一个开源框架,专门用于支持自定义社交网络的开发。它有几个核心成分和数以千计主要由Elgg社区开发的插件,以不同方式对这些插件进行组合便可创建自定义社交网络。Elgg有各种教育、商业和健康保健应用程序,可以从联网的移动和桌面设备登录网站下载。比如,有研究介绍了研究人员如何研发并在中国农村地区试用一款非教育用途的移动应用程序(Wang, Liu, Lei, & Wang, 2014)。在教育领域,全世界大大小小的教育机构都在广泛使用Elgg。

我们基于两个方面的原因选择Elgg平台。第一,Elgg允许每一个用户(包括学生)自行设置每一个帖子的开放度:从仅向朋友开放到向教师、全校,甚至是整个网络(包括搜索引擎)开放。这一点跟大多数学习管理系统不同,后者根据用户角色进行授权,能否浏览任何帖子取决于用户在系统中的角色。我们曾经指出,没有任何一种隐私设置适合所有人和所有内容(Dron & Anderson, 2014);同一件事在有些人看来是保护了个人的隐私权,而在另外一些人看来则是限制了他们的自由。第二,Elgg允许我们研发者和我们的用户开发和整合相关功能与插件,因此可以作为各种学习社会模式(social models of learning)理论发展的试验床。

欢迎访问Athabasca Landing!

这是你自己的网站。你可以使用这个网站分享、交流和建立人脉关系。创建和加入群,发布博客,创建维基,跟任何人或所有人分享文档,分享书签,分享照片,参加讨论,发表评论……这是一个在你自己控制之下的分享空间,一个你自己拥有你分享的东西的空间。

The Landing的内容要比你现在看到的还要多。你只能看到允许你看的帖子,这是由发帖人决定的。如果想看更多的帖子,不妨加入一些群。欢迎你发表自己的帖子。分享越多,从彼此身上学到的越多。

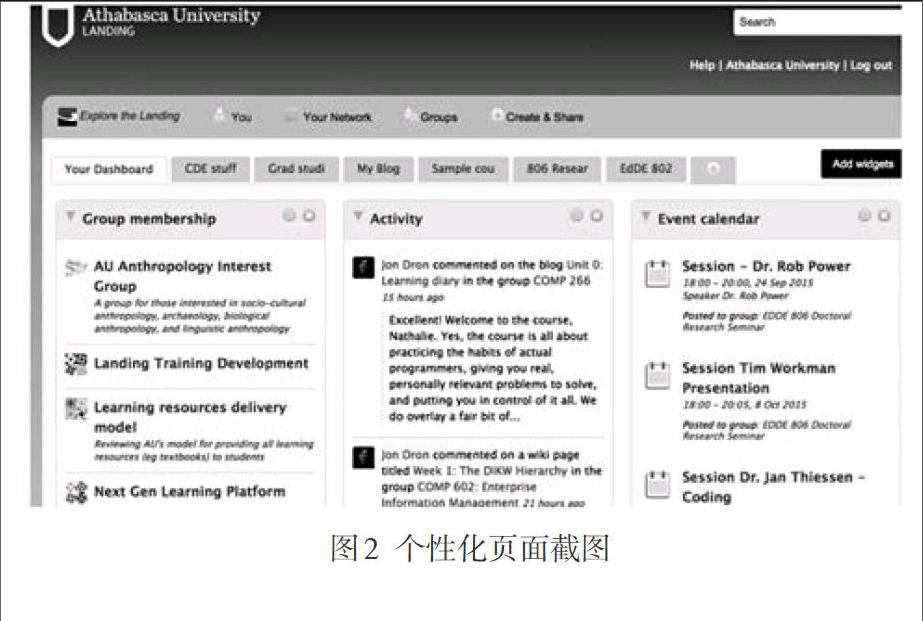

图1显示,主页欢迎和鼓励用户登录网站。如果没有登录进入系统,访客只能看到小部分内容和帖子。进入系统后,用户可以定制自己的页面以显示自己感兴趣的人、日期、事件和链接等个性化列表(见图2)。

2.“胡萝卜加大棒”

正式课程的学习表现通常受到教师的期望和要求的严格控制。一般说来,交互式在线课程要求学生发帖和参与互动,通常对每一个学生在一定时间内的发帖数量和回帖数量都有具体要求(教师可能会对其内容进行评分)。这种强制性奖惩并举的做法虽常见却备受批评。学生常常抱怨并非有感而发帖,因此这不是真正的讨论,难度很大(Vrasidas & McIsaac, 1999),而理论研究者早已注意到受外部动机影响的活动常常对学习产生不利的、适得其反的影响,其效果不能持久(Kohn, 1993)。相比之下,我们在Athabasca Landing致力于创建一个学生拥有最大选择权的环境,制订相关规则,比如不把用户编入群,不强制性要求学生建立人脉关系网,不强制性规定他们必须发多少个帖子。当然,这种自下而上的方法允许用户修改我们的规则,因此,学生和教师自己组群,制作工件(artefacts),开展活动,他们通过各种激励和惩罚措施激发大家参加互动的热情。正如学者所指出的:“同伴学习平台适合教育环境,不适合社会环境,前者有自己的激励逻辑:胡萝卜和大棒一个不能少,这样才能使大家都活跃起来”(Kotturi, Kulkarni, Bernstein, & Klemmer, 2015)。我们曾对一个使用Athabasca Landing系统的班级进行个案研究。这是一个自定进度的本科生班级,我们允许教师自定课程目标。调查发现84.2%的学生觉得制作一个有注释的书签或在班级群发表一条博文占期末成绩5%最为合适,有利于鼓励学生参加到活动中(Anderson, Upton, Dron, Malone, & Poelhuner, 2015)。一些教师则采取不同的策略。本文第二作者从来没有强制性要求学生参加活动,在他任教的所有课程,虽然分享是默认的期望,但是如果与全班同学分享使学生感到不自在,他/她可以调整设置,只允许教师看到他/她提交的东西。他们想在多大程度上保护隐私和独处都可以。只向教师开放和向全世界任何人开放的学生人数相当,而多数人走的是默认途径,跟全班分享。我们的考核设计和个性化活动能保证学生以独特的方式对课程做出贡献,因此我们的方法行得通。学生可以把任何跟课程有关的证据装入最后的档案夹里,证明自己的学习情况,包括向他人提供什么帮助,分享了哪些书签,参加了哪些讨论,等等。由此可见,除了能满足社交这种内在需要外,参加平台活动还能获得奖励,尽管这种奖励不是跟分数一样直截了当或为了满足外部要求。这可以看作是“胡萝卜”,但是它仅是“自助餐”的一道菜,学生如果想得到其他方面的奖励,比如满足内在需要或出于其他动机,他们可以选择不为课程成绩而参加平台活动(Dron, 2012)。

另外,一个把社交需求和教师激励结合在一起的例子是柯图里、古尔格勒尼、伯恩斯坦和克莱默开展的研究(Kotturi, et al., 2015)。该研究给一门基于社交媒体的课程的一些学生发送电子邮件,告诉他们说同学们正在等待他们的参与。“没有给学生发送提醒邮件的时候,报名参加讨论的学生中只有21%实际参加了。给他们发送提醒邮件后,参加的人数提高到62%”(Kotturi, et al., 2015)。培育一个社交平台不能像对待丛林一样让其杂草丛生,而是要像对待花园一样精心打理。温格、怀特和史密斯(Wenger, White, & Smith, 2009)用“技术管家”(technology stewardship)指技术支持者在发展社交社区方面所扮演的丰富、多面的角色。这些角色模糊了社交、技术和教学法的边界。柯图里等采取的干预措施不是简单社交性质的干预,而是与他们学术社区的结构、权力关系、技术和过程紧密联系在一起。因此,我们鼓励教师和用户使用Athabasca Landing平台(同时鼓励他们的同事一起使用),创建和发展他们所希望的学术、行政管理或社交用途的人脉关系。鼓励这样使用Athabasca Landing平台,我们就是平台的一部分,如同所使用到的插件、硬件和协议是平台的组成部分一样。

典型的学习管理系统无法长期保存学习活动数据,通常在课程结束后清零,相比之下,Athabasca Landing平台能为这些数据提供永久保存。在Athabasca Landing平台,班级群可以一直开放,欢迎新同学,因此,新同学在学习过程中可以利用此前的活动档案(讨论、博客、维基和书签)和成果(论文、课题和研究报告等)。贝里(Berry, 2014)研究了一门远程教育研究生课程的学生如何使用Athabasca Landing越来越丰富的档案和对学习的影响,结论是这个平台“作为一个虚拟教室能制作工件并对这些保存下来的工件进行注释、评价和评论,因此能使用户获取丰富和开放的资源”。这种永久保存档案的服务还延伸到已经完成本课程学习的学生,给他们继续使用Athabasca Landing平台的权限,甚至是当他们完成本校的正式课程学习之后。

3. 研究结果

准确评估一个一直处于变化之中的学术和社交环境的影响是一件富有挑战性的工作。然而,伯尔辛(Bersin, 2008)提醒我们,“这些工具从本质上讲是用户驱动的,因此成功与否的衡量标准是参与度”。Athabasca Landing平台至今已经运营五年了,有 7,500多名师生登录使用平台,平台上建有数以百计的群,共产生约15,000条博文、11,000个文件夹、5,000个书签、5,000个维基页面和4,500条Twitter信息。很多用户是学生,他们使用Athabasca Landing平台完成课程相关的任务。根据与课程相关的群的人数统计,我们估计这一类用户占总用户的25%以上。但是,也有很多其他的学生和教师设计了其他的方法,借助这个平台提升自己的教学或学习体验。有些用户创建了跨学科的群,涉及广泛学科,比如计算机程序、人类学和僵尸研究等。很多这一类的群几年后仍然非常活跃。所有这些成功的例子都是富有浓厚兴趣的人努力推动的结果。然而,面对不断变化的学生群体和转而负责其他工作的教师,我们碰到的不可回避的问题之一是:一旦这些充满热情的人不再参与了,他们创建的群可能进入休眠期,偶尔如果有人接管的话可能会复活。这种复活的情况只发生过几次,主要是那些支持学生会活动的群。在没有正式程序使一个群能长期保持活跃的情况下,一定程度的热情可能要比一定程度的规模更加重要。

阿萨巴斯卡大学是一所完全在线的学校,它没有校园和教室。所以,Athabasca Landing平台就是一个虚拟校园。传统校园式大学的学习体验得益于各种交互,包括课程计划安排的和不经意间的交互,而Athabasca Landing平台(至少在某种程度上)使这些交互在虚拟空间得以实现。

六、结束语

乍得·尤德尔(Udell, 2014)阐述了旧技术(博客、无线电广播、电子邮件)和与移动技术相关的新技术(照相机、运动检测仪、心率监测仪、地理位置定位、便携式储存器、麦克风、通知、触屏)的延伸用途和新的能供性。这些技术不但直接而且常常会明显地提升学习体验,同样重要的是,它们有助于我们更好理解考夫曼(Kauffman, 2000)所说的“临近可能性”(adjacent possible)。这些新的可能性常常是原来的设计者或开发者没有想到的,是使用者富有创新精神的洞察力和它们变化中的实际使用环境使然的结果。我们正是本着支持这些情景化创新(contextualized innovations)的理念设计Athabasca Landing平台的。这个平台并不完美,这是我们有意为之的,以便它的用户自行设计相关的过程和结构以达成各种各样的目的。这个平台是帕特尔(Patel, 2003)所说的“延缓”系统(‘deferred system),是一个环境和工具集,只有用户用它达成大量可能的目的时,它的价值才得以体现。

Athabasca Landing平台投入使用后,我们继续提升它的功能和易用性,但是从很多方面看,这个平台仍然是游离于学校战略性和操作思维与支持之外的一项创新。在过去将近七年的时间里,这个平台一直是一项具有创新意义的研究试验,今后也将继续保持这种性质。我们努力争取能获得官方使用的学习管理系统那样的机构支持,但迄今未果。没有得到官方的支持意味着这个系统不牢靠,并导致出现恶性循环:用户不愿意支持和进一步发展这项随时可能消失的创新。韦勒(Weller, 2013)认为教育机构已习惯一掷千金购买铁板一块的学习管理系统但却舍不得花上500美元支持员工的创新。格鲁姆和兰姆(Groom & Lamb, 2014)进一步指出:“维护学习管理系统所需的各式各样费用挤掉了本来可以用于支持员工自己开发、开源和用户驱动的创新的资金和时间。”

开发在线教与学环境既昂贵又复杂,不管什么类型的系统都如此。因此,所需的资源必须能得到大学管理层在政策和财政上的支持。巴塞洛缪和海斯(Bartholomew & Hayes, 2015)在讨论从政策层面支持技术提升的学习时指出,我们必须制定相应制度支持员工发挥人的主观能动性对学习工具和技术进行改造和配置。只有经过改造,系统才能满足个人、文化和学科等方面多样性的需要,这是优质教与学的保证。两位研究者还把这种情况与现行政策作对比,现行的政策向委托产品的设计和使用倾斜,这种产品的目的是提升技术能力,但通常没有得到充分利用。学习管理系统便是这样一个例子。

另一方面,当今大型商业性系统(比如Facebook和Beebo)能够满足用户很高的期望,在这种背景下,教育机构自己研发一个系统面临很大挑战。全球Elgg社区继续研发可供用户使用的工具,但同样没有得到机构支持。主要用于商界,甚至是政界的工具灵活、用户友好,这样的工具必然会对大学,特别是远程教育机构开发类似系统产生积极影响——我们继续等待这种情况的出现,虽不耐烦但仍然没有失去信心。

最后,变革本身也是一个挑战。范·哈默伦(van Harmelen, 2006, July)在一条博文中指出诸如Athabasca Landing这样的系统“只有对教学实践进行彻底改革才能物尽其用,成为最有用的系统。机构则可能会担心失去对教与学过程的控制权会造成损失”。的确,管理层和我们的一些同事生怕失去中央控制权。然而,学习从来就不是,也不能被局限在某一种系统或某一个机构指定的空间里进行的,任何系统或机构也不能只提供学习机会。作为远程教育开发者和倡导者,我们的职责之一是提倡并开发相应系统,使学生既能获取学习内容又能融入增强型社区,有社交机会。

[参考文献]

[1] Anderson, T. (2003). Modes of interaction in distance education: Recent developments and research questions. In M. Moore & W. Anderson (Eds.), Handbook of Distance Education (pp. 129-144). Mahwah, NJ: Erlbaum.

[2] Anderson, T., & Dron, J. (2012). Learning technology through three generations of technology enhanced distance education pedagogy. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 2. Retrieved from http://www.eurodl.org/?p=current&article=523.

[3] Anderson, T., Upton, L., Dron, J., Malone, J., & Poelhuner, B. (2015). Social interaction in self-paced distance education. Open Praxis, 7(1). Retrieved fromhttp://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/article/view/164.

[4] Barab, S., Squire, K., &Dueber, W. (2000). A co-evolutionary model for supporting the emergence of authenticity. Educational Technology Research and Development, 48(2), 37-62.

[5] Bartholomew, P., & Hayes, S. (2015). An introduction to policy as it relates to technology enhanced learning. In J. Branch, P. Bartholomew & C. Nygaard (Eds.), Technology Enhanced Learning in Higher Education(pp.17-29)). Faringdon, UK: Libri.

[6] Berry, S. (2014). Tacit knowing made visible: The use and value of an online archive. (Ed.D. Thesis), Atahabasca University. Retrieved from https://dt.athabascau.ca/jspui/bitstream/10791/42/3/SCBerry-EdD-rev2.pdf.

[7] Bersin, J. (2008). Social networking and corporate learning. Certification Magazine.-MediaTec Publishing Inc(10), 10.

[8] Bogdanov, E., Ullrich, C., Isaksson, E., Palmer, M., & Gillet, D. (2012). From LMS to PLE: A step forward through OpenSocial Apps in Moodle. In E. Popescu, Q. Li, R. Klamma, H. Leung & M. Specht (Eds.), Advances in Web-Based Learning - ICWL 2012 (Vol. 7558, pp. 69-78): Springer Berlin Heidelberg. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33642-3_8.

[9] Brown, G., & Peterson, N. (2008). The LMS Mirror: School as we know it versus school as we need it and the triumph of the custodial class. Journal of Online Learning and Teaching, 4(2). Retrieved from http://jolt.merlot.org/vol4no2/brown0608.htm.

[10] Buchem, I., Tur Ferrer, G., & Holterhof, T. (2014). Learner control in Personal Learning Environments: A cross-cultural study. Journal of Literacy and Technology, 14. Retrieved from http://www.literacyandtechnology.org/uploads/1/3/6/8/136889/ib1.pdf.

[11] Conde, M. ?., García-Pe?alvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J., Alier, M., Casany, M. J., & Piguillem, J. (2014). An evolving Learning Management System for new educational environments using 2.0 tools. Interactive Learning Environments, 22(2), 188-204.

[12] Dahlstrom, E., Brooks, D. C., & Bichsel, J. (2014). The Current Ecosystem of Learning Management Systems in Higher Education: Student, Faculty, and IT Perspectives: Research report. Louisville, CO: ECAR, September 2014. Retrieved from http://www. educause. edu/ecar. 2014 EDUCAUSE. CC by-nc-nd.

[13] Dron, J. (2012). The Pedagogical-technological divide and the elephant in the room. International Journal on E-Learning, 11(1), 23-38.

[14] Dron, J., & Anderson, T. (2014). Teaching crowds: Learning and social media. Edmonton, Canada: Athabasca University Press.

[15] Fontaine, S. J., & Cook, S. M. (2014). Co-curricular engagement for non-traditional online learners. Online Journal of Distance Learning Administration, 17(3). Retrieved fromhttp://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall173/fontaine_cook173.html.

[16] Garrison, R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 87-105. Retrieved from http://communitiesofinquiry.com/documents/CTinTextEnvFinal.pdf.

[17] Groom, J., & Lamb, B. (2014). Reclaiming innovation. Educause Review, 49(3). Retrieved from http://www.educause.edu/visuals/shared/er/extras/2014/ReclaimingInnovation/default.html.

[18] Herrington, J., Oliver, R., & Reeves, T. (2003). Patterns of engagement in authentic online learning environments. Australian Journal of Educational Technology, 19(1), 59-71. Retrived from http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet19/herrington.html.

[19] Joel, S. (2015). Learning Management System success: Increasing Learning Management System usage in higher education in sub-Saharan Africa. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 11(2), 51-64.

[20] Johnson, L., Adams, S., & Haywood, K. (2011). The NMC Horizon Report: 2011. Austin, TX: The New Media Consortium. Retrived fromwww.nmc.org/pdf/2011-Horizon-Report-K12.pdf.

[21] Johnson, L., Levine, A., & Smith, R. (2009). The 2009 Horizon Report. Austin TX: The New Media Corporation. Retrived from http://www.educause.edu/ir/library/pdf/CSD5612.pdf.

[22] Kauffman, S. (2000). Investigations. New York: Oxford University Press.

[23] Kent, M., & Leaver, T. (2014). An Education in Facebook?: Higher Education and the World's Largest Social Network. New York, NY: Routledge.

[24] Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business horizons, 54(3), 241-251.

[25] Kirkwood, A., & Price, L. (2014). Technology-enhanced learning and teaching in higher education: what is ‘enhancedand how do we know? A critical literature review. Learning, media and technology, 39(1), 6-36.

[26] Kohn, A. (1993). Punished by Rewards: The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A's, Praise, and Other Bribes. Boston: Houghton-Mifflin.

[27] Kotturi, Y., Kulkarni, C., Bernstein, M. S., & Klemmer, S. (2015). Structure and messaging techniques for online peer learning systems that increase stickiness. Paper presented at the Proceedings of the Second (2015) ACM Conference on Learning@ Scale.

[28] Mott, J. (2010). Envisioning the post- LMS era: The Open Learning Network. EduCause Quarterly, 33(1), 1-9. Retrieved from http://www.educause.edu/ero/article/envisioning-post-LMS-era-open- learning-network.

[29] Patel, N. (2003). Deferred system's design: countering the primacy of reflective IS development with action-based information systems. Hershey, NJ: IDEA Group.

[30] Phillips, R. (2006). Tools used in Learning Management Systems: analysis of WebCT usage logs. Retrieved from http://www.ascilite.org/conferences/sydney06/proceeding/pdf_papers/p208.pdf.

[31] Selwyn, N. (2010). Looking beyond learning: Notes towards the critical study of educational technology. Journal of Computer Assisted Learning, 26(1), 65-73.

[32] Strayer, J. F. (2007). The effects of the classroom flip on the learning environment: a comparison of learning activity in a traditional classroom and a flip classroom that used an intelligent tutoring system. Ohio State University.

[33] Udell, C. (2014). Storing preferences and inferring intent in mobile learning experiences. In C Udell &G. Woodill (Eds.), Mastering Mobile Learning (pp. 137-140). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

[34] van Harmelen, M. (2006, July). Personal Learning Environments make a step forward. Retrieved from http://fm.schmoller.net/2006/07/personal_learni.html.

[35] Vrasidas, C., & McIsaac, M. S. (1999). Factors influencing interaction in an online course. American Journal of Distance Education, 13(3), 22-36.

[36] Waghid, F. (2015). On the Democratisation of science education through Facebook: implications for autonomy, equality and teacher education at universities: articles. South African Journal of Higher Education, 29(2), 298-314.

[37] Wang, Y., Liu, H., Lei, C., & Wang, L. (2014). A health care social network based on mobile P2P in rural areas of China. Advances in Computer Science and Technology, 65, 159.

[38] Weller, M. J. (2013). Twitter Is Your IT Support. Retrieved from http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2013/01/twitter- is-your-it-support.html.

[39] Wenger, E., White, N., & Smith, J. D. (2009). Digital habitats: Stewarding technology for communities. Portland OR.: CPsquare

[40] Wild, F., Kalz, M., & Palmér, M. (2008). Mash-Up Personal Learning Environments (MUPPLE08). Retrieved from http://nm.wu-wien.ac.at/research/publications/b740.pdf.

收稿日期:2015-10-19

定稿日期:2015-11-17

作者简介:特里·安德森(Terry Anderson)博士是加拿大阿萨巴斯卡大学(Athabasca University)(加拿大开放大学)远程教育中心教授,加拿大远程教育研究所(the Canadian Institute for Distance Education Research)所长,曾任加拿大远程教育首席科研教授(Canada Research Chair in Distance Education)。安德森教授担任《国际远程开放学习研究评论》(International Review of Research in Open and Distance Learning)期刊主编长达十年之久。安德森教授2015年8月正式荣誉退休。

乔恩·德龙(Jon Dron)博士现任加拿大阿萨巴斯卡大学(加拿大开放大学)技术促进知识研究研究所(Technology Enhanced Knowledge Research Institute)研究员,计算机与信息系统学院(School of Computing and Information Systems)教授,英国高等教育学院(Higher Education Academy, UK)国家级教学院士,英国布莱顿大学教育与体育学院(Faculty of Education & Sport, University of Brighton)荣誉研究员。

译者简介:肖俊洪,汕头广播电视大学教授,Distance Education (Taylor & Francis)期刊副主编,System: An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics (Elsevier)编委。

责任编辑 池 塘