“勉斋之说,有朱子所未发者”

2016-02-25许家星

许家星

摘要:朱子《中庸章句》形成了一个新的典范,主导了后世《中庸》学的发展。其高弟黄干则以新的眼光,将《中庸》分为34章6大节,突出道之体用为全书主线,提出以戒惧谨(慎)独、知仁勇、诚为脉络的工夫论系统,在章节分析、义理建构、工夫系统上取得了新成就,深刻影响了弟子饶鲁、后学吴澄的《中庸》学,形成了《中庸》学上独树一帜的勉斋学派。尽管富有开创性的勉斋《中庸》学寂然无闻,然其上承朱子,下启饶、吴的继往开来之贡献,对朱子学和《中庸》诠释史的演变实具不可忽视之意义。

关键词:勉斋;朱子;饶鲁;吴澄;《中庸》

中图分类号:B244.99 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2016)01-0049-07

朱子对《中庸》分章别句,使之成为一个“支分节解、脉络贯通、详略相因、巨细毕举”的高度条理化、系统化的文本,形成了全新的《中庸》诠释系统。其女婿兼首席弟子勉斋在此基础上,就《中庸》的文本分析、义理建构、工夫系统皆提出了新的看法,形成了独具特色的勉斋《中庸》学,充分显示了勉斋对朱子学的继承创新,对此后的《中庸》诠释产生了深刻影响。但勉斋的创造性贡献和承上启下之地位,似乎未受到古今学者的注意,而深受其影响的弟子饶鲁、后学吴澄之《中庸》学,反而享有广泛影响,故就勉斋《中庸》学作一深入阐发,对于《中庸》诠释史和朱子门人后学思想研究。皆具有重要意义。

一、章节之分

勉斋根据对《中庸》的新理解,调整了《中庸章句》33章3大节的章节之分,提出全书应分为34章6大节。他的《读中庸纲领》(小字云:分六段授陈师复)详细阐述了他的想法(引文括号中文字为笔者所加):

(第一节)天命之谓性止万物育焉。此一篇之纲领。(1章)

(第二节)仲尼曰止圣者能之。此《中庸》明道之体段,惟有知仁勇之德者为足以尽之。(2-11章)

(第三节)君子之道费而隐,止十九章之半不明乎善不诚乎身矣。言中庸之道无所不在,无时不然。(12-20章上。按:十九应为二十之误,“不明乎善”属20章“哀公问政”。如勉斋认为该章当为19章,应有所交代、提示。)

(第四节)诚者天之道也止纯亦不已。道皆实理,人惟诚实足以尽道。至此,《中庸》一篇之义尽矣。(20章下-26章。据勉斋“十九章之半”说,他把“哀公问政”章分割为上、下章,分属于第三、四节,可见此处他较《章句》多分出一章,即21-27章。)

(第五节)大哉圣人之道止孰能知之。此后六章,总括上文一篇(疑为“节”之误)之义以明道之大小,无所不该,惟德之大小,无所不尽者,为足以体之。中间“仲尼祖述尧舜”,再提起头说,仲尼一章,言大德小德无所不尽者,惟孔子足以当之。此子思所以明道统之正传,以尊孔子也。至圣者,至诚之成功,至诚者,至圣之实德。此又承上文称仲尼而赞咏之也。(27-32章,即28-33章。)

(第六节)《诗》云“衣锦尚炯”止无声无臭至矣。末章言人之体道,先于务实,而务实之功有浅有深,必至于“上天之载、无声无息”而后已,至此,则所谓“大而化之,圣而不可知”之谓也。(33章,即34章)

可以看出,勉斋对《中庸》前三节的理解基本同于朱子。朱子对首章的阐发受到勉斋推崇,《章句》引杨时说指出首章为“一篇之体要”,勉斋亦以“一篇之纲领”述之,认为此章言简意赅,包括本原、工夫、效验三方面,“此一章字数不多而义理本原、工夫次第,与夫效验之大,无不该备”。勉斋认为第二大节主旨是知仁勇三达德,第三节阐明了中庸之道的普遍性和永恒性,费隐章对道的存在流行作了极显著的揭示,学者于此对道应有所领悟,否则即为文义所束缚,而无法见道。“看《中庸》到此一章,若无所见,则亦不足以为道矣。充塞天地间,无非是理,无一毫空阙,无一息间断,是非拘牵文义者之所能识也。”

勉斋分章与朱子最大不同是将“哀公问政”章一分为二。朱子认为,本章内容丰富,实为承上启下之章。上承舜文武周公数章以阐明圣贤所传道统一致,对诚的论述则下启此后各章主题,故本章具有某种综合性,兼道之体用、大小,呼应本节之费隐章。“此引孔子之言,以继大舜、文、武、周公之绪,明其所传之一致,举而措之,亦犹是耳。盖包费隐、兼小大,以终十二章之意。章内语‘诚始详,而所谓诚者,实此篇之枢纽也。”尽管朱子特别提到本章所论之诚,乃全篇枢纽,下文皆以诚为重点,但仍主张对诚的阐发须置于道的背景下,没有必要单独突出、独立。此是勉斋与其不同处。本章历来为《中庸》诠释争议的焦点,朱子当时即因此与吕祖谦、南轩等往返辩难。朱子去世后,承担传道重任的勉斋仍在此问题上产生异议,显示出“不唯朱子是从”的为学态度。勉斋对此章抱有极高评价:

哀公问政一章,当一部《大学》,须着反复看。干旧时越看越好。

此章语甚宏博,其间语意若不相接,而实伦理贯通,善读者当细心以求之,求之既得,则当优游玩味,使心理相涵,则大而天下国家,近而一身,无不晓然见其施为之次第矣。勉斋将本章与最为朱子重视、被视为整个儒学纲领的《大学》相比,认为其不仅阐释了明德修身之方,且论述了新民治国平天下之道,义理无穷。就本章文本论,其用语广大,所论话题似时有跳跃,缺乏内在连续整体性,但其思想则明畅条达,精密有序而互为贯通。故须以精细之心来探究之,在求得内在文义基础上,再从容涵养、反复把玩,体会咀嚼其味,最终达到心理相涵,融化为一的境界,如此则可进乎内圣外王之道。

勉斋将本章划分为上下两章。且分别归属第三、四部分,意在突出“诚”的地位。下章自“诚者天之道”始,与“诚明”、“至诚尽性”、“曲能有诚”、“至诚如神”、“不诚无物”、“至诚不息”章构成以诚为中心的第四部分。他认为《中庸》一书,至此其意义已经穷尽。也就意味着,前面分别论述了一篇纲领、三达德明道之体段、费隐明道之普遍存在,至此“诚以尽道”处,为《中庸》全部意义所在。

在大节之分上,勉斋与朱子最大不同在于是否将“诚”论独立为一个单元。《章句》视哀公问政章为一整体,归于费隐节,自诚明章直至篇末,统为一大节,其主旨乃是天道、人道。这种安排显然并没有突出“诚”而仍在强调“道”,认为诚内在于天道人道中,乃是道的应有之义。这表明朱子是从“道”的立场来看待《中庸》全书的,在《中庸》是一篇还是两篇的质疑中,这种安排很好地保持了《中庸》一书的内在完整性和一体性。

勉斋以六章篇幅构成以“诚”为主的第四节后,又将“大哉圣人之道”以下六章划为第五节,此亦与朱子不同。他认为本节与上节关系密切,是围绕道、德两个概念展开对上节“诚”论的总结概括,论道无所不在、无所不包,只有穷尽德之大小、无所不至者方能体道。前三章论道之大小,后三章以仲尼为例论德之大小与天相合,《章句》则认为前三章论人道,后三章论天道。

与许多朱子学者一样,勉斋将最后一章独立为一节,引《诗》论述体道工夫及其境界。他曾对《中庸》下半段关系有一整体论述:

《中庸》前面教人作工夫,中间又怕人做得不实,“诚者天之道”以后,故教之以“诚”。后面说“天下之至圣”,是说其人之地位,“至诚”是说其人之实德,到“衣锦尚炯”以后,

又归“天命之谓性”处,此四段最好看。

在勉斋看来,《中庸》以论诚为界限,似可分为前后两大部分,前以戒惧慎独、三达德工夫为中心,包括一、二、三节;后以诚的境界为中心,包括四、五、六节。天下至圣、至诚章分别论述圣人之地位和德性,末一章则重新呼应首章“天命谓性”说。而他认为自“诚”论一节后,“《中庸》一篇大义尽矣”,正有此意。

二、道之体用

勉斋《读中庸纲领》明确从道的角度论述中庸,认为第一节言道之纲领,第二节“明道之体段”,第三节言中庸之道无所不在、无时不然,第四节论“道皆实理,人惟诚实足以尽道”,第五节明道之大小,第六节言人体道之境界。勉斋曾讨论学习《中庸》的方法,以程子、朱子说为基础,得出以体用论中庸之道的思想,充分表明了体用论在勉斋思想中的主干地位。《中庸总论》对此有详尽阐发:

苟从章分句析而不得一篇之旨,则亦无以得子思著书之意矣。程子以为“始言一理,中散为万事,末复合为一理”,朱先生以“诚”之一字为此篇之枢纽,示人切矣!

《中庸》一书具有不同于《论》《孟》的特点,故从总体上通晓全篇旨意,较之具体的章句分析更为重要,程子理事说、朱子诚之枢纽说,精密、确切地点出了全篇要旨,是学习《中庸》的指南。勉斋由此进一步提出道之体用说:

窃谓此书皆言道之体用、下学而上达、理一而分殊也。首言性与道,则性为体,而道为用矣;次言中与和,则中为体而和为用矣;又言中庸,则合体用而言,又无适而非中庸也。又言费与隐,则分体用而言,隐为体费为用也。自道不远人以下,则皆指用以明体;自言诚以下,则皆因体以明用。大哉圣人之道一章,总言道之体用也,发育万物峻极于天,道之体也;礼仪三百威仪三千,道之用也。仲尼一章,言圣人尽道之体用也,大德敦化,道之体也;小德川流,道之用也,至圣则足以全道之用矣,至诚则足以全道之体矣。末言上天之载无声无臭,则用即体、体即用,造道之极至也。虽皆以体用为言,然首章则言道之在天,由体以见于用,末章则言人之适道,由用而归于体也。首先,体用是贯穿全书的主线,全书皆围绕它展开。书中诸多重要概念皆具有体用相对关系,如性道、中和、费隐,中庸则体用兼具。全书文本结构的内在联系亦为体用关系,如“道不远人”章以下是“指用以明体”,“言诚以下”则反过来“因体以明用”。此是受《章句》影响,朱子认为“道不远人”章所论,“皆费也。而其所以然者,则至隐存焉”。“诚则明”章是论述天道、人道,此后12章皆反复交错论及天道、人道这一主题。但勉斋不认同此说,指出《章句》认为“言人道”的“大哉圣人之道”章其实总言体用;《章句》认为仲尼祖述及至圣、至诚章“言天道”,勉斋则主张仲尼祖述章言圣人尽道之体用,至圣、至诚章则是分别全道之用、道之体。首章命性之说,是由天到人、由体及用,末章则是由下学上达,以人达道,由用归于体,乃是体用为一的最高境界,二者首末恰相呼应。体现了体用概念对全书的贯穿始终。

其次,《中庸》论道之体用对于工夫修养具有重要意义。

子思之著书,所以必言夫道之体用者,知道有体用,则一动一静,皆天理自然之妙,而无一毫人为之私也;知道之有体,则凡术数词章,非道也;有用,则虚无寂灭,非道也;知体用为二,则操存省察,皆不可以不用其力;知体用合一,则从容中道,皆无所用其力也。

如果知道有体用两面,则可以实现日常动静之间,达到自然纯乎天理而无人为私欲的境界,则可以辨析小道、异端之学的不足,或有用无体、或有体无用。一方面,既知道之体用是有分别的,则须始终于操存省察之上用功;又知道之体用是合一的,体即用、用即体,故有自然从容的中道境界。中庸以体用论道,实现了对道的最高论述。既然如此,为何孑L孟不言体用而子思言之?

孔子之学传之曾子,曾子传之子思,子思传之孟子,皆此道也。曾子曰“夫子之道忠恕而已矣”。忠即体恕即用也。“维天之命于穆不已”,非道之体乎?“乾道变化各正性命”,非道之用乎?此曾子得之孔子而传之子思也。孟子日……恻隐羞恶辞让是非,非道之用乎?仁义礼智,非道之体乎?此又子思得之曾子而传之孟子也。道丧千载,濂溪周子继孔孟不传之绪,其言太极者,道之体也;其言阴阳五行男女万物,道之用也。……圣贤之言道,又安有异指乎!

勉斋基于孔曾思孟及周子的道统立场论述道之体用,既突出了体用论在儒家道统中的地位,亦彰显了《中庸》的传道性,是对朱子道统论的推进。他认为,曾子得自孔子的忠恕即是道之体用,而“维天之命于穆不已,乾道变化各正性命”则是曾子传给子思的道之体用,四端说又是孟子得自子思的道之体用。道丧千年之后,濂溪以太极、阴阳说重新接续道之体用说。道之体用作为儒道核心内容,是一以贯之而传衍不息的。

勉斋进而解释了三个问题,一是天人体用的分合关系。

或曰以性为体,则属乎人矣。子思……乃合天人为一,何也?曰:性即理也。自理而言,则属乎天;以人所受而言,则属乎人矣。属乎人者,本乎天也,故曰“万物统体一太极”。天下无性外之物:属乎天者也,“一物各具一太极”,性无不在,属乎人者也。

天人合一是《中庸》的重要主题。勉斋以太极说来解释天人分合。指出性来自天,是理、体,同时又为人禀受,则转为人之用。天人无间,人所具有者本源于天,统体于太极,天下万物皆在性理之内。反之,万物各具一太极,故在天者同时又内在于人,此为天人合一、体用一如也。二是体用之分与程子性气、道器之合的冲突。

或曰《中庸》言体用,既分为二矣,程子之言性即气、气即性,道亦器、器亦道,则何以别其为体用乎?曰:程子有言“体用一源、显微无间也”。自理而观。体未尝不包乎用,冲漠无哄、万象森然已具之类是也;自物而言,用未尝不具夫体,一阴一阳之谓道,形色、天性之谓是也。

勉斋据程子体用一源说,指出分合不同之解乃是基于不同的理论视角,当灵活观之,其中并无不合。从理的角度论。则体始终包有用,未有脱离用而独立存在之体,程子冲漠森然之说即是此意。从物的角度言,则用始终内在具有体,没有脱离体的用,如《易》之阴阳即是道,《孟子》形色即天性说,即是指出体用之合。

其三,既然体用不离,又如何区别费隐?

道之见于用者,费也;其所以为是用者,隐也。费,犹木之华叶可见者也,隐,犹花叶之有生生理不可见者也。小德之川流,费也;大德之敦化,隐也;然大德之中小德已具,小德之中大德固存,此又体用之未尝相离也。

费为道之发用,隐为用之根源。费是显现于外的可见之花叶。隐是潜伏于内无法目睹的生生之理,可见体用确实有别。大德敦化与小德川流分别为隐、费,但又互相包容、彼此相涵,可见体用未尝相离。勉斋不仅以体用为中庸之道的根本,而且视为他对儒家之道的根本体悟,反复以之来剖析《中庸》。《复叶味道》书言:

道之在天下,一体一用而已;体则一本,用则万殊;一本者,天命之性;万殊者,率性之道。天命之性,即大德之敦化;率性之道,即小德之川流。……“语大莫能载”是万物统体一太极也;“语小莫能破”是“一物各具一太极”也。“万物统体一太极”,此天下无性外之物也;“一物各具一太极”,此性无不在也。……自性观之,万物只是一样;自道观之,一物各是一样。惟其只是一样,故但存此心而万事万物之理,无不完具。惟其各是一样,故须穷理、致知而万事万物之理方始贯通。以此推之,圣贤言语更相发明,只是一义,……世间只是一个道理也。

道在天下的呈现,无非是体用而已。体只有一个,用则是无数,体用是一多关系,是理一分殊。《中庸》开篇性道即是一本万殊关系,大德与小德亦然。他将之与朱子的《太极图说解》紧密结合,体现出《易》与《中庸》(四书)、儒家元典与道学经典相融合的理学特色。他指出,语大是一本万殊的万物统体太极,表明性外无物;语小是万殊一本的一物各具太极,指性无不在。从性的普遍视野看,万物皆同,正因万物之理皆同,故只要存心、把握住固有良心,则事物之理无不具备,即孟子万物皆备于我之义。自道的分殊角度,万物各异,故需要事事逐一穷理,以达到万物之理的贯通。故圣贤或就道之体的理一言,或就道之发用的分殊言,说虽不同,义则为一,皆言道之体用也,此乃为世界普遍共有之理。勉斋此处特别突出了“一”,如一体、一用、一义、一理。

勉斋体用论以朱子《太极图解》“统体太极、各具太极”说为基础,由此悟出体用的分合、兼统关系,指出当以朱子太极统体各具说与《中庸》尊德性、道问学注比照合观,一方面统体太极、各具太极各自兼有体用,但二者之间却又是统体为体、各具为用的体用关系。语大、语小虽然皆是指用,但二者又当以语大为用,天命谓性与率性谓道、大德与小德关系亦是如此。体用概念是普遍的,但在具体指涉中则是相对分层而言,既有自身内部分别之体用,又有与他者相较的对待之体用。作为“上位”的体用内在蕴含了构成“下位”的体用。“统体太极、各具太极则兼体用,毕竟统体底又是体,各具底又是用。有统体底太极,则做出各具底太极。”

三、“八字”大旨

在《中庸总论》中论述道之体用时,勉斋即提出求道的工夫问题,认为戒惧谨(慎)独、知仁勇、诚八字是实现中庸之道的工夫,也是全书大旨所在。“其所以用功而全夫道之体用者,则戒惧谨独与夫智仁勇三者,及夫诚之一言而已,是则一篇之大旨也。”为此,他专门撰有《中庸续说》一文论述之。

至于学者之所以用功者。又必反复包罗而极其详且切焉。……首言戒惧谨独,因天命之性、率性之道,固有而无不善者而为言,欲人防其所未然,而察其所以然也。其言要而易知,其事简而易行,学者于此而持循焉,则吾之固有而无不善者,将不待他求而得之也。次言知仁勇三德者,因君子之中庸、小人之反中庸,皆生于气禀之清浊,物欲之多寡而有异也。故必知之明、行之力而终之以勇,而后气禀、物欲不能以累其固有而无不善也。末言诚之一字者,又因天道、人道之分,以见天下之理无不实,欲人实用其力,以全天理之实也。此即子思子所以教人之大旨也。

这里,勉斋论说虽以朱子理论为根基,然亦有着鲜明的创造性。他指出首章戒惧谨(慎)独工夫,针对性、道本为人所固有而纯善无恶而发。工夫要领在于防止未然之不善的侵蚀而审察所以然,此工夫具有易简特点,只是自然而发的当下一念。“戒惧谨独,不待勉强,不假思索,只是一念之间,此意便在。”实质是静时存养、动时审察的动静不离工夫,以此实现性道的当身存在。知仁勇三达德。乃针对克除气禀、物欲而发,需要明知、力行、勇猛工夫,以保持固有之善,实质是知行并进工夫,以做到由体至用的展开皆合乎中庸。最后言诚,针对天道、人道之分,天理本是真实无妄的,故人当真实用功,以保全真实无妄之天理。它始于择善固执工夫,终于无声无臭。

勉斋认为,《中庸》对此八字工夫有着详细、紧切论述。

日戒惧谨独者,静存动察之功。能若是,则吾之具是性而体是道者,固已得之矣。又曰知仁勇者,致知力行之功也。能若是,则由性以达夫道者,举合乎中庸而无过不及之差也。曰诚者,则由人以进夫天,圣贤之极致也。是非其言之极其详乎。戒惧于不睹不闻之际,谨独于至微至隐之中,则所谓静存动察者,切矣。曰知矣而继之以仁,曰仁矣而继之以勇,加之以弗措之功而勉之以已百已千之力,则所谓致知力行者,切矣。其言诚也,本于择善、固执之始,而成于无声无臭之极……岂非又极其切者乎!

戒慎工夫的实质是静时存养、动时省察,如能做到此,则能实现天命之性、体验率性之道。知仁勇则是致知力行工夫,如能做到此知行工夫,则由天命之性落实于率性之道过程中的种种行为,皆能合乎中庸之道。诚则是下学上达、由人而天的圣贤最高境界,即此已显出《中庸》论述之详尽。“戒慎不睹不闻、谨慎至微至隐”显出静存动察工夫之紧切;言知而紧接以仁、勇,可见致知力行工夫之紧切;言诚而始终于择善固执、无声无臭,更见其紧切。如此详细紧切,是为了防止学者安于偏见、止于小成。此八字工夫事关道之传承,故子思对之加以紧切阐释。

勉斋反复指出,此三节八字工夫次序严密,环环相扣,先是戒惧,其次知仁勇,最后是诚,三者之间具有内在有机联系,缺一不可。工夫始于戒慎,知仁勇则是对戒惧的实行,知仁勇又需守住其诚方能落实。但此关系并非拘泥,反过来讲亦然,戒惧的实行须先之以知仁勇,知仁勇的实行又以诚为前提,最终又落实于戒惧谨(慎)独工夫可谓始于戒惧,终于戒惧。

始之以戒惧谨独,次之以知仁勇之三德,终之以诚之一字。

《中庸》一书,第一是戒谨恐惧,然戒谨恐惧亦须是先有知仁勇以行之。然知仁勇固所以行之,又须是守之以诚后可,其终又归于戒谨恐惧。此《中庸》之大略也。

戒惧可谓三节工夫之核心,对此工夫时刻不可离开,乃工夫主干所在,知仁勇是具体做知行工夫,包括读书穷理,诚是对工夫的最后实现,有此则工夫完满无遗,它兼有工夫与形上义,尤其是至诚诸说的形上境界义极其突出。如上文所引,勉斋认为全书至第四节“诚”论,已穷尽一篇之义,即居于此工夫论立场而发。“《中庸》戒惧谨独是大骨,顷刻不可忘,知仁勇是做工夫,读书讲明义理,后面着个‘诚字锁尽。”

在给饶鲁的信中,勉斋对此八字评价更高,认为它们不仅是《中庸》大旨所在,更是囊括穷尽了千古以来圣贤的教法。

《中庸》之书首言戒惧谨独,次言知仁勇,终之以诚,此数字括尽千古圣贤所以教人之。戒惧以致夫中者,居敬之谓也;谨独以致乎和者,集义之谓也;致中和,岂非检点身心之谓乎。知,求知夫此者也;仁,行夫此者也;勇,勉夫此者也,亦不过求所以致夫中和者也。如此而加之以诚,则真知实行而其勇不可及矣。故学者立心,便当以持养省察为主……不以持养省察为主,而曰吾惟讲学穷理者,皆务外者也。

勉斋从两方面来论证此点:首先,将戒惧、慎独与致中和、居敬、集义等重要工夫对应起来,戒惧是居敬,是致中工夫;慎独是集义,是致和工夫,故致中和不过是检点身心之学。知、仁、勇则是达到致中和的途径,在此基础上再贯注以诚,则能做到真知实行、勇猛不懈。居敬是把持养护此心,集义是反省审察此心,此八字工夫无非是持养省察、检点身心。其次,将戒慎工夫与讲学穷理比较论之,强调为学当以戒慎存养省察为主。如上所述,戒慎是八字工夫“大骨”,故常以之为工夫代表。以戒慎还是讲学为主,直接关系到为学方向是切己向内还是务外为人。勉斋尖锐批评了凡是不以戒慎为工夫之主而只知讲学穷理者,皆是务外之学。戒惧慎独为终身事业,不可有丝毫放松,讲学穷理不过是讲明道理使之不误而已,并未进入到实践层面,只能起到工夫的辅助作用,“须是如《中庸》之旨,戒惧谨独为终身事业,不可须臾废,而讲学穷理,所以求其明且正耳。”

勉斋以戒慎、知仁勇、诚作为工夫要领,一方面显然受《章句》影响,如静存动察来自《章句》“存养省察”说,自“君子之中庸”章始言知仁勇,诚字因天道、人道之分等皆来自《章句》说。另一方面,通过对戒慎、知仁勇、诚三项工夫的突显,使得原本以深奥著称的《中庸》有了一条非常简洁清晰的工夫线索,确为自身独到之见,是对朱子《中庸》工夫论的概括提升与补充深化。

四、后世传承

勉斋中庸学“发朱子之所未发”的内容及精神,深刻影响了后世朱子学者。弟子饶双峰、双峰再传吴草庐皆对勉斋中庸学作了新的继承阐发。总体看来,双峰受勉斋的影响很明显,二者可谓大同小异,但这小异却影响甚大。

在章的划分上,双峰亦将全书划分为34章,将“哀公问政”章一分为二,但在具体划分上却与勉斋有所不同。他视“哀公问政”至“不可以不知天”为孔子之言,将之独立划为一章,即第20章;自“天下之达道”至章末“虽柔必强”是子思推衍孔子之意所成文字,另划为一章,即21章。深受双峰影响的草庐在《中庸纲领》中亦提出了自身看法,干脆将哀公问政章一分为四,并独立为一节,刻意突出本节特殊地位,认为其主旨为“论治国之道在人以行其教”而非诚。在大节划分上,双峰与勉斋亦有同有异。同者,皆分为6节,皆将第四节单列为诚,异者在于对哀公问政章的处理,双峰虽亦将其一分为二,却皆归入第四节“诚”论,勉斋则分别归于三、四节,如此,本节双峰较勉斋多出“哀公问政”一部分。在各节主旨及其关系认识上,双峰颇有创见。他以简明扼要之语概括了各章要旨:首章中和节,2-11章的中庸节,12-19章的费隐节,20-28章的诚节,28-33章的大德小德节,末章的中和节。特别是指出全书是一个具有高度联系的有机整体,各节之间彼此照应,首、末两章皆自成一节,中间四节则是两次开合。第一次开合是由中和而中庸而费隐的打开,再由费隐而诚的闭合。第二次开合是由诚而至道至德的放开,再由至道至德到末节无声无臭的合拢。两次井然有序的开合显示了《中庸》结构的完整性和节奏性。双峰六节说影响盖过勉斋,得到后世主流朱子学者的认同,而勉斋之说几乎湮没无闻,不为人所知,恐与双峰对各章节关系的精密论述不无关系。

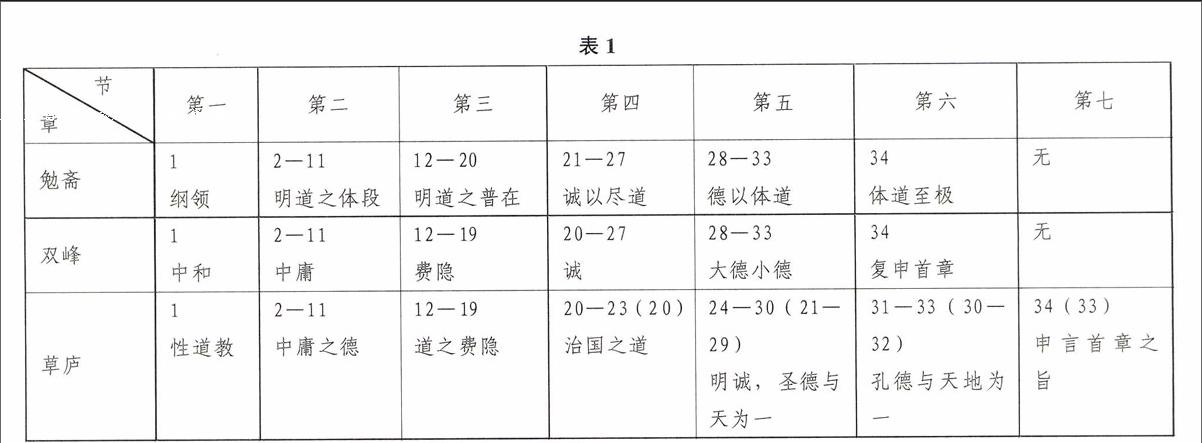

如果说双峰是在勉斋基础上“后出转精”,那么草庐则显然更具针对双峰的意味,他无疑受到双峰思想的影响,数次提及对双峰《大学》、《中庸》的看法,批评其章句说过于分析。草庐在《中庸纲领》中将全书分为7节34章,在章的划分上,他对朱子《章句》采用了合并、拆分法,颇不同于前人。把《章句》22章“唯天下至诚尽性”与23章“其次致曲有诚”合为一章,构成他的25章;把“不诚无物”章与“至诚无息”章之“故至诚无息”至“无为而成”部分结合起来组成他的27章。而“至诚无息”章剩下部分“天地之道可一言而尽也”以下则单独组成28章。在节的划分上,除将哀公问政章独立为一节外,首节、次节、第三节、第七节与前人相同,差异在于把24-30章划分为明诚、圣天一节,突出“诚”在全书中的中心地位。且把31、32、33章划为第六节,论孔圣之德与天为一。勉斋、双峰、草庐三人《中庸》分章差异见表1。其中,勉斋、双峰20、21章为朱子《章句》20章哀公问政章之拆分,具体所分有所不同;草庐一行,括号中数字为朱子《章句》之分,但草庐四、五节的各章之分已与朱子不同。

关于《中庸》主旨,勉斋认为《中庸》是论道之书,尤其阐发了道之体用说,双峰亦明确提出,“《中庸》一书大抵是说道”,突出了中庸之道与物不杂不离的双重特点。勉斋对《中庸》三项工夫的阐发,在双峰那里得到进一步的回应,双峰认同朱子、勉斋的戒慎解,但亦有新的见解,对《章句》颇多批评。特别突出了第二节“中庸”节变化气质的自修工夫,突出了知仁勇的重要性,认为“《中庸》大抵以三达德为体道之要”,主张“尊德性而道问学”五句当以首句为纲,其余四句为目,皆言道问学之事,尊德性居于为学主干地位。提出了“必先尊德性以为之本”这一带有浓重心学意味的命题。这一看法得到草庐的认同,并获得进一步弘扬。草庐强调应以尊德性为体。道问学为用,二者具有相互促进、互为一体的关系,并由此被视为元代朱陆合流的代表。

综上所述,勉斋在《中庸》分章、主旨(体用)、工夫方面皆对朱子《章句》有所改造和突破,形成了自成一派的《中庸》学,并得到后学双峰、草庐的进一步推阐。尤其是双峰的章节之分,更成为后世理学代表性见解,显示出勉斋学派的创新能力。元人程钜夫已道出此点,他说:“勉斋之说,有朱子所未发者,双峰之说,又有勉斋所未及者。”令人奇怪和遗憾的是,双峰、草庐的《中庸》学皆有相当影响,作为二者源头的勉斋《中庸》反默默无闻,不为学界所熟知,一冷一热适成对比。此外,勉斋所著《论语通释》虽已散佚,但诸多重要条目为后世《四书》著作所引述,影响甚大,至今不绝。这与其《中庸》学之冷遇又成比照。事实上,勉斋《中庸》诠释确具卓然之识,有力推动了后世《中庸》学和朱子学向前发展,其内涵和意义值得进一步深入研究。