一个人在山沟里走,走着走着唱了两句

2016-02-23

艺术家总需要做艺术的理由,从自己出发是个最可靠的角度,没有凌驾于一切特殊性之上的普遍性,每每和艺术家聊天的时候,都会思考一个问题,就是个人化的情感视角,如何转换为更广义的分享。在当代艺术的概念里,不仅仅是艺术家的作品,甚至艺术家的行为方式,也包含在艺术概念里,佐证着艺术家自己并不能说清的艺术的实质、艺术的价值这些问题。

闫冰来自西北农村,用当代艺术的语言创作,但对农业时代的精神怀想始终贯穿整个创作历程,我理解他当然不会再回去种地,他所诉诸的这种情感的现实中的普适意义在哪里?闫冰几乎是用本能在维护着一些东西,几近执念,在我看来他并不严密的艺术有种异常纯洁的属性。如同选择人生道路一样,行动常常连带着“我们是不是贴切着自己的真实天性”这样的问题,本性会在或一意孤行或犹豫挫折的行动实践中逐渐更清晰地显现,它会告诉我们,我们选择了怎样的人生道路,这条路该怎么走。而本性,会是现代人迷途中的一盏救赎的灯。

向:先从这次展览的作品开始聊吧。金属材料你用得不算多,这次大量地用了钢铁,你选择金属材料的想法是什么?

闫:这和我对铁与农业社会的理解有关,在我们的感觉里,土地和粮食都是软和温性的,而铁是锋利的,人们走向土地,通常肩上都会扛着一件农具,大部分农具都是铁打制的,我们经常会拭擦农具让它变得更好用。而打制铁器是一件手艺性很强的活,所以几乎所有人手里的农具都出自同一个铁匠之手,铁匠是很古老的职业。我舅舅就是这么一名铁匠,我从小看他在黑烟滚滚的铁匠铺里敲打烧红的铁块,火花迸溅。就在前几年,农业突然地没落了,田地开始荒芜,农具都挂在了墙上,舅舅虽然不甘心,但还是犹犹豫豫地关闭了铺子。前两年我回去,想和他合作打一些铁器,可是舅舅已经老了,打不动了,铁匠铺也已经改做了别的用途。一个老迈的社会方式结束了,历史感骤然出现,对于我来说,有很多事要想说,我之前使用泥土,这次使用铁,它们在我的经验里都有迹可循。

向:和一些亲手操作的创作者不同,你还是找人“加工”了你的作品,你有两个个展的名字就叫“我的劳动”,你真的是个擅长劳作的人吗?还是只是你对劳作有感情、有象征意义放在里面?

闫:我算得上是一个劳动者,我也喜欢动手,尤其之前做的泥土作品,我只信赖我的手感和经验,所有的作品都独自完成,因为那些作品和农业劳动有着千丝万缕的对应关系,所以曾经起名为“我的劳动”。这回“爱”这批作品,有些技术要求我自己达不到,只能求助技术工人,比如说电焊,我总能弄伤自己的眼睛。

向:你曾说过叙事还是隐藏在你的语言里的,在这批作品里,叙事的部分在哪里?

闫:在“爱”这批作品里,“铁”和“麦子”就像两个词,经由敲打·焊接·打磨·切割·封合等一系列动作而走到一起,构成了叙事的可能性,黑的表面是我提供的底色和气质,对我来说,这就够了。就像我观察两个人说话,却并不想知道他们说了什么。

向:那象征呢?感觉你所用的材料都有隐喻或象征的意味,可以列数一下你常用的材料吗?

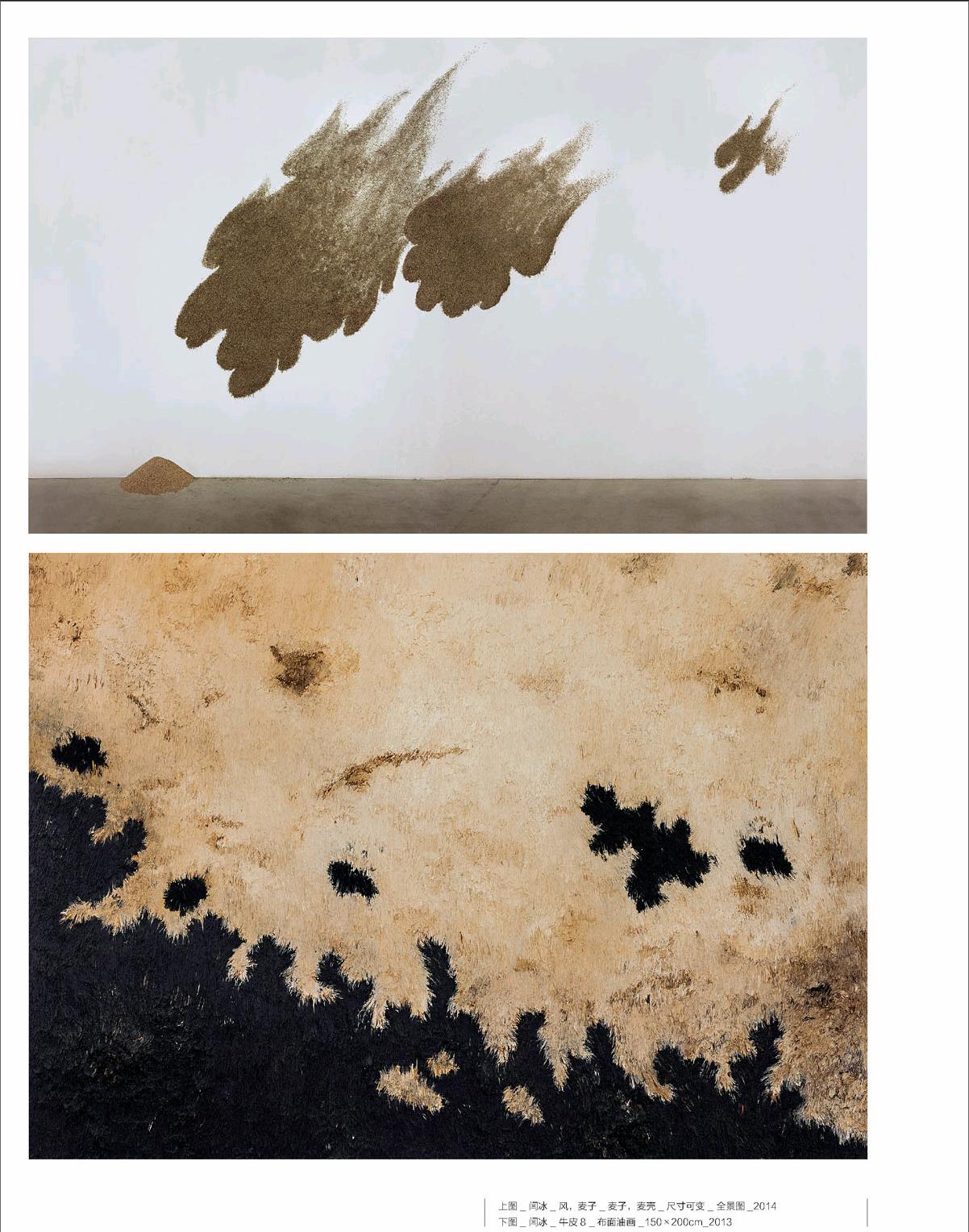

闫:常用的材料有:泥土,粮食,麻丝,皮毛,麦草,木头,铁等,都是生活里常见的材料,它们的共同点是原始普通未升级的,或者说都是趴在地上的。象征是不言而喻的,比如,阴天的黎明和黄昏如此相似,在那个临界点上,我们的体会非同寻常,但随着时间和光线推移,这个平衡就打破了,黎明走向白天,黄昏走向夜晚,大家该干嘛干嘛了。材料也是,恰当的方式能把它推到那个临界点上,让人觉得既熟悉又陌生,于是激发出新的意味。这种意味中自己会带有象征性,往往不是特意设定的。

向:为什么要用“爱”来命名你的新系列?

闫:完成的作品更像一个凝固的姿势,它对应了作者最为复杂和隐晦的体会。当完成这组作品时,我发现我很难有效的解释它,它的指向庞大又虚无,有悲悯的底色,而最接近这个词的,只有“爱”了。

向:听你的讲述,像是对农业社会的歌咏,或者是由对农业时代人的痕迹的回想,反省现代性?你离开农村,在城市已经生活了很多年了,为什么还固执地怀想着乡村?

闫:可能正是因为时空上的距离才成全了我对乡村的判断,如果我继续留在乡村做一个农民,肯定会和大多数人一样疲于奔命,不太会有时间反省。农业社会和现代商业社会反差确实很大,大到把相互的特质映得清清楚楚。在中国,现代社会和农业社会其实是一个互为表里的关系,很难完全剥离开来谈的。比如说我每年回家,其实就是回到农业社会,它在我生命中的比重至少在一半以上,它既是我的历史,也是我的现实。乡村社会正在经历改变和退化,原来自足的体系正在瓦解,但这一切都正在过程中,还没有彻底成为历史,这改变中的种种不堪,只要你愿意回头,就能撞个满怀。

向:与其说你的作品的原始动机来自于你的个人经验,勿如说来自于个人情感,情感在当代艺术里是比较被压榨的成分,你为什么一直试图保持着一个农民立场的思考?一个对农民命运的悲悯?在你眼中,农业生活的消失、农民阶层的消失意味着什么?

闫:个人经验保证了我作品的可靠性和完成度,情感则是我创作的原初动力。“当代艺术”也是一个狭隘的词,其实又是画地为牢,我不太在乎它。“一个农民立场的思考”可能出于本能,我十九岁之前一直是个农民,我在劳作中形成了我的价值判断,而这种价值判断是人们在时间中生存的结果,也无形中塑造了我的性格。在我们的语境里,“农民”是一个阶级性的词,好多东西给一言以蔽之了,变成了一个过去了的落后的代名词。所以看来乡村的崩溃是必然,悲惨的是没有选择的权利,这不是自然生长的结果,我们必将彻底忘记,就像抛弃一只跟不上队伍的瘸腿的羊一样。时代有点像春运,人潮涌向车站,但只有一部分人能买到票。人大多数时候很难站到岸上。

向:我想你虽然保持着一个对农业社会充满了认同感的立场,但身份毕竟是个艺术家,一般来说,你还是用一个艺术家的头脑来思考社会的这些问题,在你不断地挖掘思考和农业社会(农村生活)相关的话题中,你究竟想表达什么?

闫:与其说认同,不如说同情。人处在正在经历的社会,很难有认同和确定,而同情其实是一种反思,能形成相对整体的关照。我们各自承担自己的世界,只是姿势不同。何况我们只是看见问题,并不能形成有效的思考,面对社会问题,艺术家更多的是无可奈何,但这“无可奈何”有时候也是一种力。很难说我想表达什么。不停地面对这些问题,思考这些问题,是因为存在的焦虑,这样看来,农业社会(农村生活)相关的话题其实并非我作品的主旨,但这种焦虑会促使我面对自己,希望在最简单朴素的地方求得安放,我觉得需要不停的观看,城市和农村是一个此消彼长的复杂状态,我恰好身在其中,顺手拿起了与农村有关的素材。就像一个人在山沟里走,走着走着唱了两句,很难说他对这山沟表达了什么,我觉得是一种回应,也是对自我的一种确认。

向:也许我在逼迫一个答案,就是你如何划分所谓你的私人情感和能转换成公共话题的作品之间的区别?在不断地诉诸你对农村的真挚感情的同时,你希望观者在这里面回应什么?我相信所有的创作者都不能坚持说,我的表达只和我想表达的有关,我不关心别人的想法。

闫:对我而言这个很难划分得清,也无需去划分,我们的感受是对于世界的综合体验,无论在城市还是乡村,在不同时间和场域获得的体验是相互交织又相互刺激的,它形成了一个整体。我们做出任何判断,都是这个整体在起作用。当然作品的核心内容是有选择的,一定是某种感受大到迫使我去面对的时候才有可能成为作品的准备,就像面对一片沙地,跳入你眼睛的通常是最大的石头。这种选择往往不是来自刻意区分,而是本能反应,哪里疼只有自己知道,很多时候,“性格”“审美”等等这些捕捉不住的词往往更能说明问题。人会形成一种主要的感受,形成的原因复杂而独特,因人而异。我只是使用了我认为尽可能简单的结构来对应这复杂的感受,这种结构便携带了我个人的判断和审美倾向,再隐秘的情感也会不经意流露在作品里,我也无心细究,所以我个人中意的作品应该是性感的,有一些说不清道不明的意味在里面,但又可以感觉得到,这意味又不是来自于设计,而是自身携带的某种天成,是和身而上的结果,这正是艺术吸引我的地方。我想我的作品总体还是偏内向的,我只能通过创作来凝结我的一些感受,并借由作品把我带到一个新的境地,给予我启发。根本顾不上观众,我也不知道观众是谁,所以我确实无从预期观者的回应,所以才会每当作品拿出去展览时都会尴尬,如果恰好有人共鸣,那真是欣慰了,真的。

向:一直以来,你一直用物—和农村生活相关的物—作为材料工作,因为和艺术所发生的场所—城市—有一定的经验距离,而经由艺术家的手它们呈现了一种诗性,这时,物品那些原本的属性都不重要了,已经转换成了对人精神性的抒写,这样的转换你在做的时候就意识到吗?

闫:一般情况下,物都按约定成俗的样子呆在自己的状态里,当我们注目它的时候才有可能看出新的意思来,这时,它才有可能构成一个词,就像一把麦草或一堆土,当它对我有精神指向时才闪光,这没法预设,就是一瞬间的事 ,作品只是完成了个载体,也有些情况是作品完成后出现了别的意想不到的意思。之所以经常使用与农村生活相关的物,一部分原因是我对他们足够熟悉,同时我喜欢简单朴素有时间感的物体,它既是我的材料,也可以是我的主题。

向:再回到你最早的那些创作,能讲讲你怎么开始你的创作的?最早的动机?还有你的几个创作阶段?

闫:对于我这是一个艰难的过程,我是从小喜欢画画,最早的吸引来自乡村庙宇,画人鬼风物,后来考学,慢慢过渡到造型拟物,大学期间,我也试图丢掉原来的审美喜好,几乎把看到的风格都试了一遍,这样的结果就是,毕业后三年我都没动手画画,脑子里很乱,觉得没什么是我能画的了。但我也没有间断对于艺术的思考,当时觉得无所适存,自己掌握的技术不能表达自己,其实是对自己要做什么并不清楚,对艺术有误解,对技艺的追求大于对艺术本身的认识。这时候艺术其实跟我无关,是两张皮的,虽然看上去我一直在做和艺术有关的事。这样的煎熬很痛苦,直到我有一年回老家,正好赶上打麦子,看着熟悉的劳动场景,那么纯粹而又古老,我被深深打动,心里头突然有一种回应,明白我要做什么了,觉得以前一直焦灼的情感有了落脚点,而且就在我的身边,于是就开始了。我先是用当地常见的泥土做了一些作品,感觉到多年学习的艺术方法和自己关心的事真正有了结合,获得了表达的快感,以往的经验都活了起来,慢慢有了别的材料和方式进来,比如皮毛,粮食等等,后来又开始画画,感觉越来越自由。

向:很感兴趣你的画,土豆是你一直在画的题材,它们和梵高的土豆有关吗?

闫:土豆是我熟悉的果食里最普通动人又最不鲜艳的一个,就像它的名字一样,正因为如此,它总能和贫穷联系在一起。贫穷把世界简化了。我画了一些切开的土豆,并赋予它肃穆和仪式感,画面最后散发的是一种情感氛围,把我带入了现场。我猜梵高也对土豆很有感受,所以看他画得人也个个像土豆。

向:你对动物是什么样的感情?比如你经常表现的牛、马?

闫:人类对动物有着漫长的驯化史,这里面有控制和爱,被驯服的动物很温顺,对人来说是个弱者可供驱使,但人又要借它的力,人经常会用尽它的力气。在农业劳动中,像是家人和朋友,人会对动物产生相互依赖的感情,某些时候还会有命运相连的错觉,我见有人善待它们,也见有人不善待它们,就像对待自己的哑巴兄弟。但当它们死了,人照样会食其肉寝其皮,所以人们赌咒发愿时总会说:下辈子给你作牛作马。

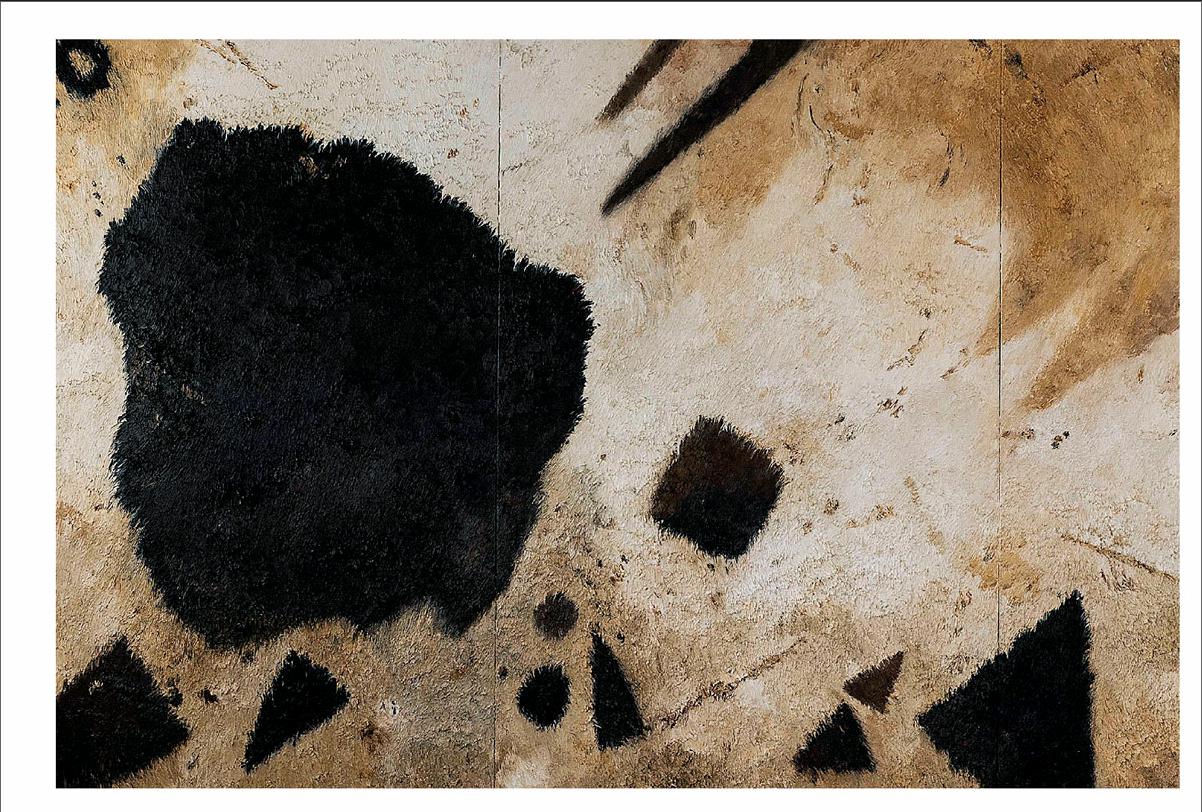

向:牛皮是你非常常用的一个素材(材料),我理解它和泥土、粮食这些材料还是有些差别,又或许,我多情了,对你来说,牛皮和泥土在你的世界里同理,都是私人情感里的某种寄托,都是“纯粹又古老的”的那些本源?但在牛皮为主题的绘画里,好像有更深入的语言的演化,不知我理解得对不对?

闫:之前一直都想画牛,它的颜色和形状都给人温暖敦实缓慢的感觉,我又熟悉它,想通过画牛来寄托和隐喻对于人的一些理解和生命体验。可能是这个形象太实,我又不想拘泥在现实形象的塑造里,不能让我从现实形象里飞出来,最终只选择了画牛皮,画牛皮的莫可名状的花纹和和可触摸的质感,我把对于牛这个动物的感受压缩成平面,通过反复叠加和描绘获得一种绘画的快感。从形式上看,它处在具体和抽象的中间状态。这批绘画经历了很多纠结和反复尝试,算是对我以往所学的重新认识和内化的过程,并且直接影响了我以后的绘画方式。

向:你后来把牛皮画得越来越抽象化了,也有“仪式感”的意图吗?你对抽象感兴趣吗?

闫:有。在一开始比较写实,逐渐不再特别依据牛皮的样子,而是自由构成画面,“画”的意思多了起来,这可能是逐渐和实物拉开距离的缘故。于是我尽量不去描绘实物的具体形象,而直接诉诸感受,这时画面上带出来的意思反倒更丰富了,但我同时又警惕“抽象”。我们说起抽象,一般会想到西方现代主义以来的抽象,我对那东西一直难以亲切,可能是内在逻辑的差异,虽然学习的是西方艺术史,但总觉不能勉强,所以一直保持距离。但作为一个画画的人,经常会敏于看见一些现实形物之外的意向形式,小到结构单位,大到命运图景,它从现实形物中来,和现实有一定距离,却又能回照现实,给人以启示。这看见的生成有知识积累的部分,也有个人生命直觉的因素,这东西吸引我,成为我绘画的开始,我不确定这是不是“抽象”,如果是,那也是根植于我的逻辑演化上的“抽象”。绘画语言的演化和推进会带动人的认识和感受,反之亦然,这可能是我一直要思考的问题。

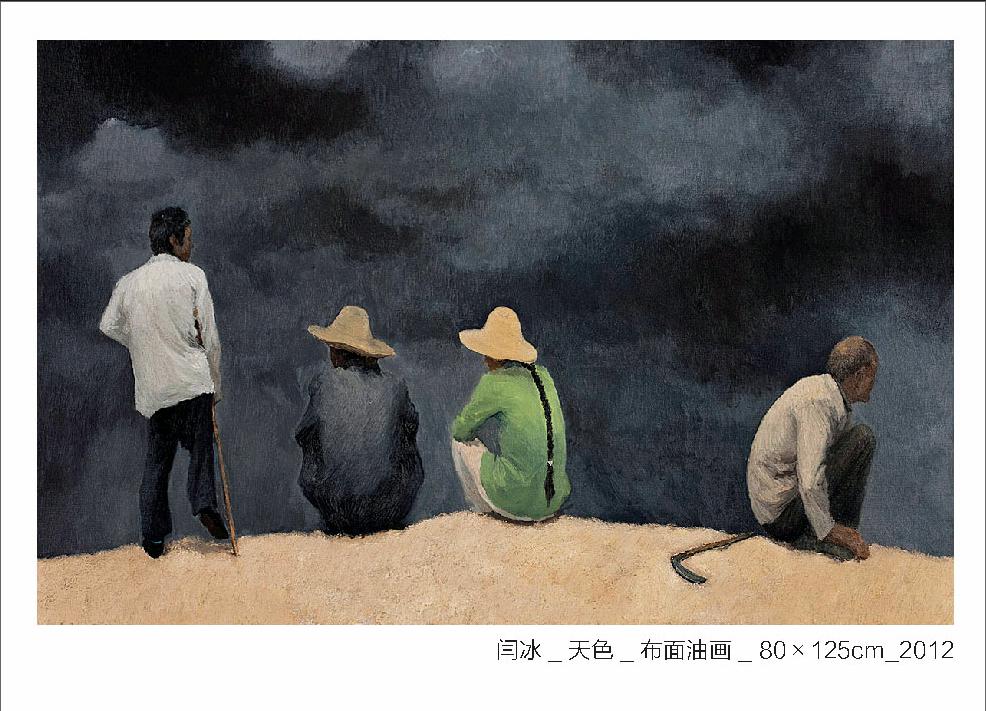

向:2012年你画了很多画,也不像一般系列有很清晰的脉络,那批绘画风格一致但题材多样,应该说在你的创作经历里,那是变化最多样的一年了,《西瓜红》《马背》都是神来之笔,也有很多很接近传统的质朴风格,在绘画这个你所学的专业里,你有哪些你自认为独到的思考?

闫:我大学上的是油画专业,毕业后好几年都没画画,好多知识没有消化反倒成了桎梏,11年12年有所体悟,感觉轻松了些,从牛皮系列开始,绘画又重新回到我手上,也没多想,随手就画了那些画,很即兴。呵呵,还谈不上有什么独到的思考,我只是一定要确认我每一件作品的来源,它一定得是我自己的逻辑和愿望,这一点很难。

向:那我要问问怎么画出《西瓜红》《马背》这样的作品的?还有《一块石头》《一条驴腿》《一块煤》《两堆土》,这些和土豆、《天色》《野菜》《荒火》这类带有八十年代伤痕气质的作品有点差距,而且这一年里的画头绪很多,你所说的来源、逻辑和愿望指的是什么?

闫:2011年我画了几幅关于牛皮的画,恢复了一些画画的手感后,就迫切的画了以上你列举的这些画,算是比较全面地面对了我记忆,它们的面貌和内容肯定不是单一的,但回过头来看,它们有一个共同点,就是我把我描绘的对象几乎全部置于一个阴晴不定的背景里,所有的形物都处在一个普遍却又不确定的时间点里,更像是对记忆的印象,也是对现实的比喻。有了这个角度,我就不会去画出完全写实的画来,画里都有具体的形象,但都有我主观处理的成分,对我而言,这些画的情境是一样的。每一张画的内容都有不同的故事背景,只因为时间的距离,我在表达时都意象化了,他不再是复原记忆中的景象,而是记忆的结果,它必然有现在时的影子。一个人回忆,一定是在现世生活中遇到了困境,他需要确认价值,在过去了的生活里重新获得面对当下的勇气和力量。

向:我恰好感兴趣你的工作逻辑是什么,为什么有的线索后来一直延续,比如土豆、农具、牛皮(牛皮系列比较多),而有些却没继续下去?比如像《马背》这类在你作品里算有点“妖娆的方式?

闫:这些画开了一些头续,有很多我接着画的理由,但当时更偏爱牛皮和土豆给我的启发,也许某天我会继续这些线索,不过当时顾不上。这不是理性的规划,只是兴之所至,我总是被最强烈的感性直觉驱动,这也许是没有逻辑的逻辑。而且享受这种状态,逼迫自己整理出一个逻辑,就像面对一个美艳的苹果要分析出它的维生素比例来一样令人头疼。《马背》在我的作品里的确是件特例,它如此美,说来奇怪,画完这幅画,我好像告别了某种情怀,随着年龄和心态的变化,我估计我不会再画出这种感觉的作品了。

向:你的作品名字都挺有意思,比如数字,一块石头、两堆土、四块土豆……还有五头系列;还有《馒头房》《分土豆》《藏刀》《家庭》这类的,有农耕时代气息和智慧的语言,和一些《伤树》《疼痛的重量》《疼痛坡》《白天到黑夜》等等带有文艺和诗歌气的名字,你起名字都是随机的吗?

闫:我喜欢诗歌,画画有时候也像写诗,我都是依据作品的气质来起名称,尽可能去掉修饰,朴素直接就行。

向:《分土豆》系列油画我也非常喜欢,它也有着介乎于抽象和具象之间的语言,把静物画成了有构成意味的风景,《西瓜红》也有类似的思维,语言独特,这样的语言为什么比较独立?没有在你的装置里延伸出去?

闫:《分土豆》系列算是之前好多尝试的一个聚合,都有把一些微不足道的东西放到天地间的意思,并且通过画面的结构和颜色强调了这种意思。这个聚合并不是终止,它又引出了另外一些线索,是我正在着手的工作。《分土豆》系列和《牛皮》系列算是我的绘画部分里并行的两条线。从强调普通之物的仪式感这个角度来说,绘画《分土豆》和我大部分装置作品有共通之处,但绘画有虚拟的情境,装置我更侧重它赤裸裸的材质感以及与人身体的对应关系。不过也许正是我画画的缘故,在最近的《爱》这个展览里,有观众还是看出了我的装置作品里的绘画审美习惯,这对我来说,也许是在无意中把两种语法做了一些调和。

向:有些把家用电器用泥土糊住,不仅改变了它们的形状功能,甚至改变了它们的属性,工业产品更像个有生命的自然物了,还有《粮食》《无名塔》一类的作品,都涉及一种类似原始崇拜的痕迹,作品的精神性很饱满,这也几乎是你作品的一贯所求,你觉得这会是一直支持你的力量吗?

闫:我在意作品里的精神性,前几年的作品里体现的直接一些,我现在希望能隐晦一些。但这东西没法刻意,也无需刻意。做过的作品反过来都在促成和滋养新的作品,在这几年的创作过程中,我能感觉到一些变化,也能体会到到相对恒定的部分。我想作品里的精神性和作者的气息有关,随着时间的推移,不会永远一成不变,也不会变得过于陌生,但它会一直在,应该是如影随形的东西。

向:《疼痛的重量》也是一组非常有感性力量的作品,今年的《爱》里,你有涉及那些锋利的形状和含义吗?

闫:切身才会感性,《疼痛的重量》源自我自己的一次手术带来的疼痛体验,它对我自己非常重要,有移情的意义。在《爱》这组作品里,我把铁板敲打成一些容器,在里面装满麦子,再永久性封死,它是对于铁与土地,冷酷与温情的。作品的外形提示了世界的基本元素形态,以及我们的一些心理感受,比如说,方形,锥形,圆形,沉重的,疲惫的,锋利的,冷酷的等等。

向:《泥土与镜子》系列和《新泥》系列,有接近的镜框形式,为什么用镜子?镜框在你作品的用意是什么?为什么把泥土这样的东西放进镜框里?

闫:这就更接近绘画了,在绘画中,为了达到某种质感,会画很多遍,尤其是牛皮系列,有些局部厚到模糊了绘画和雕塑的区别。由此引出了《泥土与镜子》和《新泥》系列,相较于我之前使用泥土的装置作品,这两个系列更趋于平面化,而镜框的使用,提示了平面性。把泥土糊在镜子上和嵌入画框里,可能还有一层“唐突”的意思,因为我执意地把一块泥土放在了视觉的中央。

向:说到移情的意义,你的作品里一直延续,同时你的作品里那个主体始终鲜明,你觉得在你未来的方向里,你会继续这样的线索吗?你觉得有哪些方面你很感兴趣,但并没有足够充分地展开过?

闫:在绘画方面,《分土豆》和《牛皮》系列凝结了我的很多感受,但目前我更关心它们引发出来新的感受和形式可能,我不愿意重复一种形式,但愿意重复一个主题,希望通过不同角度的表达把一个主题深入化。所以后面我可能会出现一些面貌不同的画,或者又跳回之前的某张画重新开始,现在都不能确定,但我知道背后的核心会是一致的。画画还有一个有意思的地方是,虽然每幅画都出自我的感受,但同时每幅画都在悄悄改变着我的感受和认识。这么说来,作品背后的核心命题并不是死的,而是随着不断的再认识而流动生长的。装置由于材料性质的缘故,每个尝试看上去差异会比较大一些,但无论绘画还是装置,对我来说,都是沿着同一条河流在走。

向:对于你这些年在城市的生活,你有什么要在作品里说的吗?

闫:我只是寄居在城市。这里对我来说太新,太快,不够坦然,一切都是临时的,缺乏恒久时间感的古典魅力,我对它毫无表达的兴趣。然而我在这种临时状态里生活了这么多年甚至必将在这种临时状态里度过一生,而且这好像也是大部分人所处的状态,这种焦虑造成一种反作用力,让我回过头去,凝视时间和历史。