建立健全中小学教育质量综合评价指标体系

2016-02-19姚春艳张勇

姚春艳 张勇

建立健全中小学教育质量综合评价指标体系的设计思路

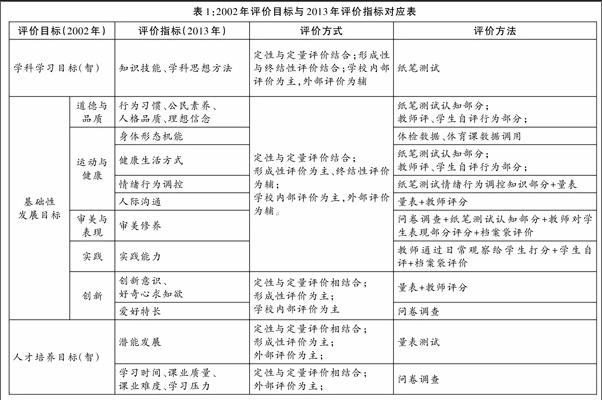

到2013年为止,对我国中小学教育评价改革任务有明确论述和界定的文件主要有两个:教育部2002年颁发的《关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》(以下简称《通知》)和2013年的《关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》(以下简称《意见》)。两个文件的精神有共通之处,最终的目的都是指向评价要促进素质教育以及学生的全面发展、教育质量的提高,因此,中小学教育质量综合评价改革指标体系的细化与完善,应考虑在《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发[1999]9号)、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》(国发[2001]21号)、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、教育部《关于2013年深化教育领域综合改革的意见》(教改[2013]1号 )、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(2013年11月12日)、教育部《关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见》(教基二[2014]4号)指导下,参考《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、教育部《关于普通高中学业水平考试的实施意见》(教基二[2014]10号)、教育部《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》(教基二[2014]11号)。在本轮评价改革之前,各地依据2002年的文件要求,做过不少有益的尝试,新一轮的改革不应是“另起炉灶”的建设,而应该是将已有的成绩有效地纳入新一轮改革中的“承接与发展”式建设。

我们认为,对2013年的评价指标框架细化以及各指标对应的评价方式、方法的设计可以遵循以下思路:

一是使2013年发布的《中小学教育质量综合评价指标框架(试行)》(以下简称“《指标框架》”)与2002年《通知》文件有机地融合并匹配,并紧扣核心素养和学业质量。

二是评价指标体系的设计应最大程度地与各个学科课程标准相结合,评估方法以学科教师完成对学生日常行为的观察、评估和阶段性测试为主,以尽可能减少评价给教师及学生造成新的负担;同时辅以定期的区域抽样测试,以抽样测试的结果校正并核查学校教师自评、学生自评的结果,从而确保评价结果的真实性及有效性。

三是对于以往的教育质量评价中被忽略的评价内容,如审美与表现、健康生活方式、实践能力等,应建设学校督导评估指标体系,通过评估学校在硬件投入以及课程改革方面的情况,促进学校改善办学条件,转变教育观念,办学由单一的以学业为重心转向德、智、体、美、实践、创新并重,以落实《意见》中“以评促建”的精神。

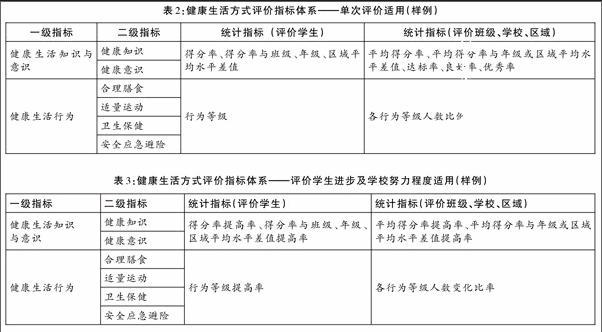

四是评价指标的设计既要覆盖学生、班级、学校和区域,以落实2013年《意见》中的“要通过直接考查学生群体的发展情况评价学校的教育质量”的要求,也应包括单次评价指标和多次评价结果的增值指标,以落实文件中的关于“注重考查学生进步的程度和学校的努力程度”的精神。

表2、表3中的内容,是依据上述设计思路得出的指标体系的样例。

建立健全中小学教育质量综合评价指标体系的方法及步骤

研读国家颁发的关于各评价内容的相关政策法规,为细化评价指标框架寻找政策依据。在2013年《指标框架》中给出了包括课程标准以及各种政策法规的评价主要依据。这些文件不仅是评价的主要依据,也是细化评价指标框架的重要依据之一。

以对学业发展水平中的实践能力指标细化为例,我国颁布的多个相关政策文件,可以为实践能力指标细化提供重要参考。如1999年《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中强调“中小学要鼓励学生积极参加形式多样的课外实践活动,培养动手能力”;2001年《基础教育课程改革纲要(试行)》指出“倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力”;2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出“实践能力是学生应用知识、检验知识和发展知识的能力,是未来将知识转化为生产力的重要素质”,坚持以人为本的重点是“面向全体学生、促进学生全面发展,着力提高学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力”“给学生留下动手实践的时间”。所以,对实践能力的评价至少应该包括解决问题能力、动手能力、搜集与处理信息能力、交流与合作能力等方面。由此,可初步得到关于实践能力的细化指标,即解决问题能力、动手能力、搜集与处理信息能力、交流与合作能力。

查考国际著名教育理论,为细化评价指标框架提供理论基础。在细化评价指标框架基础上建立的中小学教育质量综合评价指标体系,不应是仅仅由多个指标零散地堆砌而成的指标群,而应该是一个内在逻辑严谨、外在结构清晰的结构化的指标体系。这种结构化指标体系的构建,一方面可以深刻揭示所要评价的对象的本质,另一方面也为评价结果提供合乎逻辑的解释基础。要想建立这样一套教育质量综合评价指标体系,必然离不开理论的支撑和指导。因此,查考国际知名的教育理论,为细化评价指标框架提供理论基础,是建立健全教育质量综合评价指标体系又一重要方法。

以2013年《指标框架》中学业发展水平中的“知识技能、学科思想方法”关键指标细化为例,依据布鲁姆教育目标分类学理论(2001版),学科思想可以归为概念性知识,学科方法可以归为程序性知识,因此,对知识和学科思想方法的两个指标的评价将转化为对学科事实知识、概念知识以及程序性知识的评价;根据布鲁姆教育目标分类学理论(2001版),理解与掌握可以细化为认知过程向度中的理解(含7个次类别)和应用(含2个次类别)。根据教育目标分类学理论,可以将学业发展水平中部分指标加以细化直至可测量。

参考国内外相关研究领域内的研究成果,为细化评价指标框架提供学术研究的依据。就国内外学术研究而言,很多研究是与中小学教育质量综合评价指标框架的5大方面20项关键指标有关的。这些研究成果,有的是从思辨角度来阐述问题,有的是从实证角度来论证问题,都为细化评价指标框架提供了非常有益的参考。以对学业负担中的作业时间评价要点为例,西方有研究证明:学生家庭作业时间存在两种水平,一种是班级作业水平,指班级全体学生在作业上所花费的平均时间,是班级变量;另一种是个体作业水平,即个体完成作业的情况及速度,是个体变量。而家庭作业对学生成绩的影响在这两个层面上的结果也是不同的。高质量和高数量家庭作业班级内的学生会获得更好成绩;但同一班级内,个体不同的家庭作业行为(如家庭作业时间和完成量)会有不同结果:在作业上花费更多时间的学生数学成绩相对更低;而在班级水平上,有较多家庭作业任务的班级则有较高成绩。由此可知,即便是作业时间这一个简单的指标,也可以再细分出班级作业时间和学生个体作业时间两个层次,而作为评价学校教育质量的指标,显然应该考查和评价的是班级水平的作业时间。有了这样一些学术研究成果作为细化评价指标框架的依据,将有利于评价指标的进一步细化。