生灵为画亦为诗—访国务院研究室信息司司长忽培元

2016-02-17院萍

文│院萍

图│山鸟

生灵为画亦为诗—访国务院研究室信息司司长忽培元

文│院萍

图│山鸟

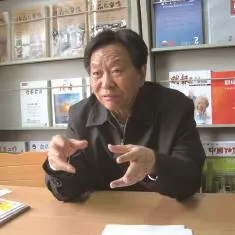

◎国务院研究室信息司司长忽培元

忽培元,国务院研究室信息司司长。中国书法家协会会员,黑龙江省书法家协会理事,大庆和延安书协名誉主席,中国书画宝库艺委会副主席;中国作家协会会员,中国传记文学学会副会长,中国红色文化研究会副会长,中国散文学会理事。长期从事文学创作、书画评论和书法研习。文学作品曾多次获全国大奖,书法作品数次参加国展。先后发表作品30多部计千余万字。堪称图文并茂,得到评论界热议。

认识忽培元先生,起因是无意间看到他的几幅画,画里的猪、驴、鸡、羊等,栩栩如生,跃然纸上。我自小在农村长大,现在又在畜牧行业工作,对这些家畜家禽有很深的情感。而且,这些画,不仅把这些家畜家禽的形状、比例、动态掌握得恰到好处,更把它们朴实无华的性格和充满泥土味的特色,惟妙惟肖地刻画出来。看着它们,我恍惚回到了乡村世界。进入到这样的世界里,产生的心灵感受是强烈的,让我激动高兴,又让我泪水潸然。

每个人都有自己落地生根的家乡,骨子里自然也就不会少却乡情醇浓。这些画激起共鸣的根本原由,就是乡土,就是乡情。也可以说成是世故人情、村言俚语,以及在乡土上生长发芽的理想与追求、审视与反省。

这些画,表达了忽培元以畜禽为师、以自然为师,刻苦进取的艺术追求。不仅如此,他还是集书法、诗文于一身的大家。他的诗文书画里也体现出“性本爱丘山”的不俗情怀。虽然知道他的职务是国务院研究室信息司的司长,但是想着他肯定与农村、与农民、与农业,有着血浓于水的感情。因为,这些不同类型的作品,很显然是深入生活、静观默察的结果,是长期打磨历练出来的。这样,便萌生了采访他的念头,约了两次之后,忽培元很痛快地就答应了。

在一间整洁干净的办公室里,本刊执行社长唐国策、我及网络部主管鲍承辉,见到了忽培元。他幽默健谈,眼睛很亮,处处张扬着个性的灵光。坐在那儿,能感到他很足的气场。他有着惊人的记忆力,而且思维非常敏捷。与他的交谈中,我们感受到的是他冲淡谦和、恂恂儒雅的风范;感受到的是他忧国忧民、持重方正的情怀。

忽培元贪恋着故土的山山水水,不仅是那里的一草一木都倾注着他的情感,更是因为赋予了他辽远朗阔的精神高原

◎忽培元的文学作品

忽培元祖籍关中朝邑(今大荔),生命中有29年生活在陕北山区。他说父亲叫忽聚田,是水利工程师,1948年西北农学院毕业,学水利的,土木工程系毕业。那时候的陕北没有水利设施,完全是贫瘠干旱的黄土地。父亲是第一代水利人,在陕北40多年,现在还埋在那儿的黄土地里。父亲参与设计的水利工程很多,如果用雕塑来比喻的话,大大小小的雕塑布满延安十几个县。水利工程建到哪里,他们的家就搬到哪里。所以,忽培元一直和农民在一起,和农村孩子一起长大。1973年,忽培元在延安插队期间入党,19岁时当了延安县川口公社川口大队的党支部书记,带领着500多户一千多人的大队热火朝天地搞生产,同时开始发表文学作品。

在20世纪70年代初期那1500多个艰苦而又充实的日子里,忽培元与这些贫下中农一道白天大干,晚上夜战,勒紧裤带,艰苦奋斗,朝夕相处,心心相印。忽培元的许多作品中都有那段生活经历的回忆和描写。忽培元说:“关中称农民上地劳动为做活,而陕北则叫受苦,春天播种,夏季早出晚归除草耕耘,与干旱抗争不止,秋天收获了,弓着身子把沉甸甸的庄稼由山里背到庄里的场上碾打,一二十里路也不休息一次,扣在肩头的麻绳,深深地勒进肉里,每个人都仿佛被五花大绑一样……这片干旱贫瘠的土地上,一代人接着一代人,就是这样背负着沉重的生活和奉献的欢乐,自觉或不自觉地耐着苦痛走过来的……这就是我记忆中的陕北农民,这就是我所敬仰着的陕北人民。”

对于那时的养殖业,忽培元说,那时属于集体经济,不允许个人发展,但养几只猪鸡倒是可以的。他说那时川口有两千多亩川地,在延安县都是少见的。他那时就在地中间修了个百头猪场,有几百头猪。每天晚上和老队长陈万喜睡在猪场。之所以把猪场建在地中间,忽培元认为有这样的好处:一是村里没有气味,干净卫生;二是给地上肥容易,所有的高粱秆、玉米秆打碎还田,拌上人粪尿、猪肥,秋季封起来,经过一个冬季的沤制,第二年打开撒到地里,水浇后种田。“这样的田是高产田,那时延安县的种子都是由我们生产大队供应的。”忽培元很自豪。

1977年恢复高考,忽培元考入延安大学中文系。1983年后,忽培元历任延安地区专员秘书、综合科长,中共陕西省委政策研究室处长,中共潼关县委副书记,全国政协副主席马文瑞秘书;1996年起任延安地委副书记、延安市委副书记兼市政协主席;2004年调国务院研究室工作;2005年,被中组部选中,下派东北任大庆市委副书记。“当书记除了分管宣传文化、城市经济,还分管农业。那时在大庆推广沼气项目,做得很好,黑龙江沼气现场会就在大庆召开。农业部1991年开始推广沼气,我是积极的推动者。曾经跑遍大江南北,撰写过《小沼气大文章》的调研报告。”忽培元笑得很质朴感人。2009年他再次回京,任国务院研究室信息司司长。

时光荏苒,世事的经历,纷呈的滋味,更充盈于赤子之心。不管何时,忽培元都能持守着自己的理想、自己的梦、自己的底线和态度,都在展现着真实的丰富的思考的行动的自己。他说这一切,是因为有了那一段陕北农村的艰苦生活垫底,才使他找到了可以固守一辈子的精神家园。

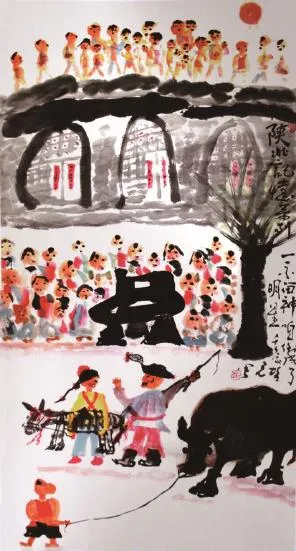

◎忽培元的绘画作品

他画中对农村的迷恋和敬畏,流露出灵魂自觉回归的自然情怀

目前为止,忽培元画了一百多幅画,他统称为“陕北记忆:黄土风情系列”。笔者觉得,这些画面意象林林总总,但审美焦点始终未曾偏离人物的靶心。他力求通过多变的造型和技法表现各式人物的生活层面、精神层面,故而在当代画坛学术界引起较大的反响。它所产生的震撼是前所未有的,因为人们在他的画里找到了痴情与乡愁。

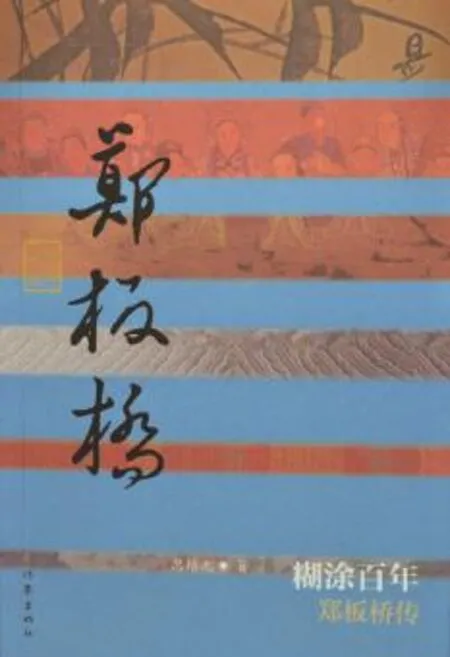

忽培元说自己没专门学过美术,画是自学的。真正是“中得心源,师法自然,”他说。他从小爱画画。“小时候爱临摹画,比如照着书上的雷锋像画,我母亲看见了,说这个娃的画画得好。我母亲表扬我了。”说到这儿,忽培元笑得很开心,仿佛母亲才刚刚说过这个话。“母亲一般不表扬孩子,这句话给我留下了深刻印象,影响了我一辈子。”上小学后,忽培元用三合板刻五角星,刻完后,弄点红墨印到纸上。他说自己以后还刻过各种各样的毛主席像,等于是搞过版画,写过画评。他写的《耕耘者—木刻家修军评传》《郑板桥传》影响很大,总之,“比较杂。”他说。

但也正因此,形成了他标新立异的独特风格。他的“黄土风情”系列画,表现出对农村的迷恋和敬畏。比如《民以食为天》《春耕》《秋收》《黄土腰鼓》《打夯》《压饸饹》《迎接命运》《光棍汉的中国梦》等,或墨或彩,不拘一格,在造型、构图、色彩等方面不断涌现新的创造。在墨若浮云的变幻中,散发一股鲜活的力量,不仅具有强烈的视觉冲击力,而且构建了耳目一新的审美图式,厚重质朴而不失灵动,古朴中透着与众不同的气韵。

忽培元把对乡村深深的情爱,融入充满诗意与激情的叙述,表现出一种令人敬叹的守护者姿态

大自然是忽培元最早的启蒙导师,而农村里朴素的民风就一直陶冶着他的性格和情操。他的身上,散发着一股中国最朴素、最敦厚的土地气息。

“我是土生土长的延安人,从小喜欢文学,很小的时候就立志,长大了一定要当作家,一直有这个梦。”忽培元说。如今他的这个梦已经实现了。“为老百姓立言,替普通劳动者树碑立传”,也成为忽培元文学创作的基本动机和永远主题。

忽培元走到哪里,写到哪里。著名作家王汶石如此评价忽培元的文学创作:“作者是同陕北山村的人同呼吸共命运的,即使写那些老实巴交的角色,也不无亲切地赞赏他们心地的善良……”

他的长篇文学传记《群山》《耕耘者—木刻家修军评传》先后获得第一、三届中国优秀长篇传记奖。长诗《共和国不会忘记—大庆人的故事》获第三届中华铁人文学奖,并由北京大学和大庆石油管理局排演成了大型诗乐朗诵剧,由殷之光、虹云、张家声等老艺术家和莘莘学子在北大百年纪念堂联袂表演朗诵。长篇小说《雪祭》被评论界称为近些年来反映农村现实生活的力作,曾由中国作协创研部和《文艺报》联合组织专题研讨,并以整版发表专家评论推介。其古体赋文《大庆赋·铁人铭》,作为大庆精神与创业历史文化结晶被铸成铜质巨鼎,陈列于大庆世纪文化广场。他先后主编完成《新延安文艺丛书》(十卷)、《大庆文艺精品丛书》(十八卷)等影响深远的浩繁文学工程。并长期关注和从事西北革命历史及人物的研究与写作,除《群山》《长河》《浩海》之外,还著有《刘志丹将军》《谢子长评传》《难忘的历程—习仲勋在陕北》《阎红彦将军传》和反映陕北将军贺晋年、吴岱峰等大量的军事人物特写。

著名的红色诗人贺敬之这样评价忽培元:“他对文学事业的热爱、对革命前辈及其业绩的崇尚以及刻苦努力学习写作的精神给我留下了深刻的印象。他是一个热情勤奋、思想坚定、很有责任感和使命意识的党员作家,在他的人品和作品中,洋溢着崇高理想和坚定信念的力量。”

忽培元的创作一直根植于生活和人民的厚土,延续着传统文脉,裹挟着陕北家乡的泥土,律动着诗性、情趣、火花与骨气。也许,就是那一股土地气息,使他用笔率真而洒脱,却又那么沉静、寂寥而不失滋润。

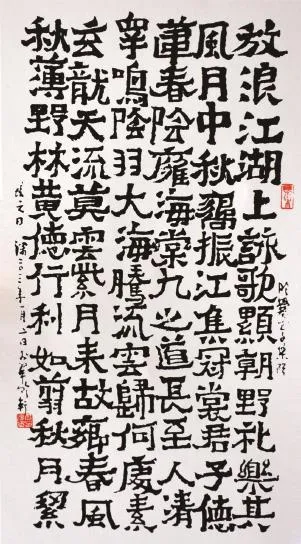

◎忽培元的书法作品

每一个笔触之间,蘸满忽培元记忆里延绵不绝的风俗人情、历史风物,还有他一路走来的精彩片段

浓浓的乡土情,激励着忽培元画画、写作,不仅如此,他还有很深的书法情结。他认为书法是中国的国粹,应当弘扬和探索。他在繁忙的工作中,坚持利用一切空余时间,潜心研习书法,在孤独中享受着其中的乐趣,可以说达到如痴如醉的境界。

古往今来的书法家无不以“淡泊宁静、勤研苦习”为要。所以,书法家在锤炼艺术的同时,磨炼自己的意志、心性、思想情感和心灵境界。忽培元无疑也不例外,忽培元数十年坚持临帖,凭专业实力成为中国书法家协会会员。他的书法严谨凝重,骨力遒健,自成一家。

艺术评论家李勇认为:“忽培元是一位功力深厚的书法家,他的书法作品常见的面目有两种:一是连绵的行草,风格略近王铎,雄浑酣畅;一是以《爨宝子》为根基的正书,古雅质朴。他在书法上的取法非常广博。例如写正书,在《爨宝子》之外,他精心临摹过多年《龙门二十品》,功力极深。而更早的时候,他学习的是与魏碑不同系统的唐楷,尤其是颜真卿楷书,《东方朔画赞》《颜勤礼碑》《麻姑仙坛记》等名碑,他下过很大的工夫。直到现在,他还常以林散之晚年习楷的精神自励,坚持做楷。守住奔涌和凝重的两极,是忽培元书法的艺术自觉。”

采访结束后,忽培元还现场给我们刊物题词:槽头兴旺,鸡鸭成群,农家之福。内容是他自己想的,或者说想也没想,拿起笔就写,可以说是出口成章。有人说,书法作品,唯如此方能出神入化。仔细阅读忽培元的题词,就像是无彩的画,单个字是图,整篇则是画。不仅通篇布局合理,干净利落;而且字与字之间留白清晰,过渡自然,恰到好处,就是一幅好画。就其单个字而言,下笔沉稳,思路清晰,收笔果断;笔画流畅,骨力内敛,看似温文尔雅,实则柔中带刚,确是一帧美图。

简单地说,忽培元的书法作品,既饱含文人气息,凸显了个人风格,又充满政治家的豪情,体现了大家风范。看着看着,仿佛那素白的纸面已被唤醒,其点画荡漾空隙,回互成趣,在不整齐不规正中自成呼应避就,情理交融。在他的笔下,高妙的技巧超越了僵硬的形式主义,高蹈放任浑然天成。我想,这也是业界争相收藏他的书法作品的原因之一吧。

内心深处永恒的乡村情结,其中对自然生态和谐家园孜孜以求的坚忍态度,展示出忽培元创作思想和审美意识中浓郁的地域文化特征及生态价值取向

忽培元说:“我的根在陕北农村的土地里。”

正因如此,他有着炽烈的家园情结。他是从乡村出发的,质朴的乡村养育了他善美而敏感的情怀。乡村风景宛若一粒粒丰满的种子,深深地植入了他的记忆之田。这种不解的乡村情结,缔结着他独特的人文情怀。他以自己的方式,回馈着乡村的恩德。

他是正业、闲业均务,主业、副业并进。上天偏爱忽培元,让他圆了各种各样的梦,但丰收的景象后面,人们往往忽视了吃苦耐劳的付出。这幸运是天道酬勤的恩赐;是靠那锲而不舍的执着和努力!

他跟唐国策交流新农村建设时,提出了很多切实可行的观点。他建议制定农村政策时,不要急功近利,要有长远性、务必统筹兼顾,充分考虑到眼前和长远两个利益;他认为乡村是中国社会最基本的单元,在乡村发展中要留住哪些东西,需要重新梳理;他提议开展乡村建设时,既要注重经济效益,又要注重生态效益和社会文化效益,需要多方面全方位的综合考虑。他还语重心长地说,民俗和文化不能分开,离开文化就不叫民俗,叫“俗”;农村的文化建设,就是要实实在在留住“文化”啊……

每个人的心里,都有一方魂牵梦萦的土地。得意时想到它,失意时想到它。逢年逢节,触景生情,随时随地想到它。海天茫茫,风尘碌碌,秦岭秋风,巴山夜雨,都会情不自禁地惦念它。这就是—故土。孩提时代的梦想和纯真,青年时代的进取与思考,人到中年的淡定和睿智,再到回首一顾时的回忆与感慨,都交给身边的老街、脚下的小巷,面前的峻岭高原,大江大河,都刻进青石方砖、沙滩山崖。

不管时间如何流逝,风云如何变幻,愿我们都像童心未泯、乡情愈浓的忽培元这般,拥有深厚的内心积淀和抹不掉的家园情怀,从而用我们的真情、我们的笔墨,为深爱着的家乡、为深爱着的事业、为深爱着的祖国,献上我们最激荡昂扬的赞歌!

采访结束后,忽培元欣然为本刊题词:槽头兴旺鸡鸭成群农家之福,表达了对畜牧业和本刊的祝福与期待。右为本刊执行社长唐国策。