品德教学效益提升四“精”

2016-02-15姚冬兰鲁剑锋

□姚冬兰 鲁剑锋

品德教学效益提升四“精”

□姚冬兰 鲁剑锋

在品德课堂中,教师不可避免地面对着难于把握的生活实际、难于了解的学生意识、难于沉淀的教学目的、难于筛选的课程资源、难于评价的课后作业的情况,这些都是导致品德教学低效的原因。教师必须把握住四个“精”,即对教材的精巧解读、对学情的精准了解、对活动的精妙安排、对作业的精心布置,才能向品德教学要到更多的效益。

品德教学 精巧解读 精准了解 精妙安排 精心布置

在课改浪潮的推动下,小学品德教学愈来愈接地气,愈来愈注重与学生生活的对接,教学效果得到明显提高,这是一个福音。不过,听过不少品德课之后,笔者发现,即便教师采用了学生喜闻乐见的教学形式和教学资源,仍然有一些新的问题在制约着品德教学效益的进一步提升。

回眸:一个人两张皮的尴尬

笔者在执教苏教版四年级下册《媒体连着我和你》一课时,组织了一个活动。在幻灯片上,教师出示数张电视节目的图片,旁边放着一张垃圾桶图片,要求大家给电视节目归归类,把适合学生看的节目列为一排,尽量不看的归至另一排,不适合学生看的则直接“扔”进垃圾桶。

在活动中,学生兴趣高涨。他们的认知能力极强,生活经验也很丰富,纷纷“正确”地表达了自己的意见,把理由说得头头是道。但是活动结束之后,笔者却对这一环节的真实性和有效性产生了怀疑。因为在课前氛围轻松的聊天里,笔者了解到有个别学生不假思索、眉飞色舞地诉说着对暴力片恐怖片的热衷。可是课堂上,他们居然以出乎意料的“驯服”,把这类节目扔进垃圾桶。他们课后是会远离这些影片,还是会把他们的选择抛诸脑后?

可以看到,本环节的教学资源取材于生活中常见的电视节目,而教学形式也受到了学生的欢迎,但是在一定程度上,活动沦为虚妄的形式,成了徒具花哨毫无实质的“屠龙术”,何尝不是一种遗憾?知是而言非,言是而行非,课堂里道理一套套而课外我行我素,一个人两张皮的行为令人惋惜。

诊断:导致教学低效的痛点

此类现象在日常的品德教学中并不鲜见。究竟导致教学低效的痛点在哪里?需要教师在教学诊断中反思前行。

一、迷茫在应然与实然之间——难于把握的生活实际

品德课堂需要将外部真实世界和内部心理世界、学生行为世界的三维结构系统统一起来,这制约着课程实施的质量。鲁洁先生说过:“假如学生在课堂学的、说的是一套,却根本不准备在生活中去实行,这样的课堂也就脱离了生活。”因此,以上案例中的活动看似扎根生活,实则蜻蜓点水。品德教学必须使学生在生活情境下得到情感态度的体验熏陶、认识水平与思维能力的同步发展、学习方式与行为规范的有效训练,其品德教育价值才能最大化——这是教学的应然理想。但是由于学生生活的“实然”具有复杂性和弥散性,教师普遍反映很难把握和测量,提高教学效益就成为无奈的口号。

二、困顿在真念与标答之间——难于了解的学生意识

不只教师会研究学生的心理,学生亦善于掌握教师的心理,从而表现得言行不一。以美国心理学家哈茨霍恩等人为代表的学者通过研究发现,在诚实问题上,人们可以言行二致,诚实行为与情景特点有更密切的关系。在活动中,学生往往会根据教师的态度进行作答,以求得出“正确答案”,得到教师的表扬,否则他们将“沦为异类”。所以,“教师想要什么,学生就给什么”,这样怪诞的现象在课堂中屡见不鲜。这与学生的真实念头并没太大关联,教师与学生交流的仅仅是“标准答案”而已。可这“标准答案”的得出却常常被教师误解为道德意识已被强化,甚至是道德行为已然养成。

三、徘徊在目的与技巧之间——难于沉淀的教学目的

有些教师在“怎么教”的反复斟酌上费尽心机,用尽多媒体等手段制造“看点”,却忽略了“为什么教”的根本问题。就拿导入环节来说,教师通过利用各种媒体,收集各种资料,创设学习情境,激发学生兴趣,手段不能说不到位,但学生主动体验、积极参与的能力却降低了。然后,整堂课的教学在如同集市般的热烈气氛中草草收场,各奔东西,本就微薄的教学效果也随之烟消云散。

四、彷徨在泛滥与抉择之间——难于筛选的课程资源

在大数据时代极端泛滥的数据中,如何精准选择教学资源是一道难题。我们常常发现有的教师过分依赖教学资源,给予学生庞大的感官刺激,可是学生却不能因此获得深层次的情感体验和思想感悟,更有甚者采用这种高耗低效的设计,走向“丢弃教材”的极端,可谓得不偿失。对此,教师普遍感受是:品德课真烦琐!

五、走失在形式与实用之间——难于评价的课后作业

有教师在执教《心中有“规则”》一课时,在课堂的最后请学生拿出课前发的一张“遵守规则在行动”的活动记录表,首先要求学生自评互评,然后要求他们在接下来的三周里接受同桌和家长的监督和再评,看看是否取得进步。此处有一疑问:一项作业维持三周,三周里又将上至少6课时的品德课,类似的作业堆砌起来,学生怕是要眼花缭乱了。而这样的作业又有多少的实用价值呢?是需要教师思考的。

策略:提升教学效益的四个“精”

为了进一步提升品德教学的有效性,向品德教学要效益,教师必须务实追求,抓住教学中的“四个精”。

一、拿捏厚薄分寸,精巧解读教材

在“如何使用教材”的问题上,鲁洁先生说过:“教师的智能要在一定程度跟教材同构,教师要理解教材,将教材同化为自己的智能、智慧结构,才能使用这个工具。”在如何“用教材教”的问题上,教材需要“同构”和“异构”。“同构”,即了解编者的编写意图,了解教材呈现的内容及要体现的目标,“异构”即教者和教材产生了同构之后,再根据学生当下的生活,根据自我的教学设计,重新增添、删除、调整教学内容。

教师须把握教学内容的厚薄分寸,不但要在钻研中走一个来回,将课本读厚,也要抓住学生实在的教养,将课本读薄。一节品德课,教师应结合教学目标、学生实际进行创造、统筹,再从有利于学生谈感受、体验,有利于学生探究出发,作取舍或拓展。这是对教材精准而巧妙的掌控。

二、把握学习起点,精准了解学情

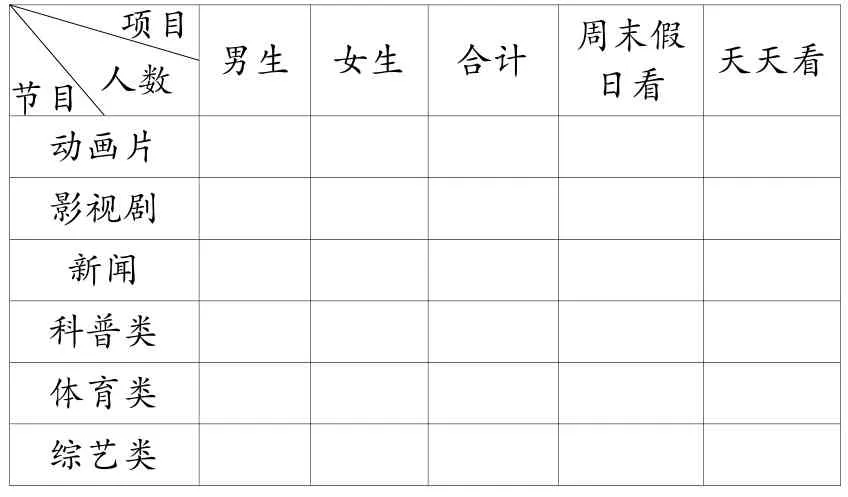

对学情的精准把握是保障品德教学实效的前提。日本著名学者佐藤学在《静悄悄的革命》一书中指出:“在教室里并不存在‘大家’,存在的只是有自己名字和容貌的一个一个的学生。”学生琐碎零散杂乱的生活经验正是最为宝贵的课程资源,允许它们进入教学,意味着教学过程将成为凝聚着真实的对话与交流、交织着理解与感动的过程。同样的,只要教师能很好地把握学生的学习起点,加以正确引导,上文所述“一个人两张皮”的遗憾是完全可以弥补的。如可以设计这样一张表格(如表1)。

根据以上的调查结果,教师可以进一步了解学生喜欢看的电视内容,及时调整教学目标,然后确定一个大家都感兴趣的沟通点,探讨突出的实际问题,并最终建立一种关注生活、认识生活的态度,发挥教学对生活实践的指导作用。

表1

三、采取适宜形式,精妙安排活动

在设计活动时,首先,教师应明确该活动要达到什么目标,要解决教学中的什么问题;其次,教师必须清醒地认识到,活动形式为内容服务,不哗众取宠,不追求表面。重庆沙坪坝区教师进修学校的马锦老师说过:“一堂好课不是看它的热闹程度,也不必是现代教育技术集中展示。一堂好课在于学生从中学到了什么。只有形式、手段服务于内容和目的,才能让生动的情景激发学生内心深处情感的共鸣。”

有教师在执教《中国人民站起来了》一课时,为了使学生快速进入教学情境,感受“中国人民站起来了”,先出示灰色的中国地图(如图1),使学生自然关注到颜色的黑暗,揭示“这是1949年10月1日前的黑暗的中国”。一段引语后呈现出颜色鲜艳的中国地图(图2),问学生想到了什么,让学生自然地感受到“中国迎来了光明”。这个方法虽然简单,但却给予学生巨大的感官冲击,初步获得了一种自豪的体验。

图1

图2

四、探寻生活本原,精心布置作业

品德作业的布置需精心,需具备可操作、易评价的特性,让学生真正能在生活背景中活动、体验。笔者在执教《媒体连着我和你》一课时,布置的课后作业是请学生与家长商量,拟定一份看电视的协议,目的是落实对学生的家庭闲暇生活的指导。考虑到闲暇时间要求学生制订合理看电视的计划并不合理,所以笔者要求学生拟定一份看电视协议,让家长参与到学生的闲暇生活指导中,确保教学目标的达成。

结语:有效教学的理想之境

引用现在的一句网络流行话:“生活不只眼前的苟且,还有诗与远方。”品德教学的诗与远方,就是有效教学的理想之境。去往远方的路,需要有务实的脚步,需要有对教材、对学情、对活动、对作业的“四个精”的深刻认识,如此才能向品德教学要效益,让品德学习成为学生生命实践活动建构的主渠道、主阵地,实现对学生生活经验的发展与改造,开辟出真实的、灵动的、富有积极向上的生命之旅。

[1]叶柳欢.试论影响小学品德与社会教学的因素和有效解决方案[J].学周刊,2013(10).

[2]高健.浅谈小学品德与社会课的有效教学[J].学周刊,2011(31).

[3]崔锡孝.初探小学品德与社会教学新途径[J].新课程学习(下),2011(12).

[4]杨鸿雁.关于小学品德与社会课程有效性教学的思考[J].生活教育,2016(05).

[5]钱军.浅谈如何教好小学品德与社会[J].读书文摘,2015(24).

(江苏省无锡市新区坊前实验小学 214111)