英语影响下的汉语生态状况

——以上海汉语生态为例

2016-02-15潘前颖

潘前颖

(安徽工程大学外国语学院,安徽芜湖 241000)

英语影响下的汉语生态状况

——以上海汉语生态为例

潘前颖

(安徽工程大学外国语学院,安徽芜湖 241000)

语言生态环境直接影响着语言的发展,当下,英语国际化已经对汉语生态产生了一定的影响.作为开放度排名连续10年第一的上海,其汉语生态状况最能反映英语对汉语生态所造成的影响.研究建立在自然生态PSR(Press-State-Response)机制的基础上,依照语言生态理论,用权重法确立语言生态指标,把既定“状态”因素通过问卷调查的方式进行量化,旨在反映英语影响下的汉语生态状况,以便采取措施来加强汉语自身的免疫和改善汉语生态,使汉语健康进化和发展.

汉语生态;语言生态指标;语言相互作用

随着全球化的深入,英语逐渐进入汉语领地,影响汉语生态,而一切引起语言生态变化的因素都应该引起重视,因为语言生态的优劣直接影响语言发展乃至存亡.

谈及语言生态,不得不提自然生态.自然生态是德国生物学家Ernst Haeckel根据达尔文进化论于1866年提出的,而语言生态(Ecology of Language)则是Einar Haugen[1]在1971年以暗喻的方式首次明确使用以研究语言与其使用者之间的相互作用.语言生态学确立后虽有多角度深入,如Haarmann[2]、Mühlhausler[3]、Leather[4]、Mark Garner[5]等以不同的方式和侧重将生态学应用于语言研究领域;如荷兰学者Swaan[6]、美国学者Mufwene[7]、英国学者Ostler[8]等,但归根到底都是从生态角度研究语言习得或学得或语言演变;虽然Haarmann和Edwards关注到语言生态因素,但并非是从语言生态视角研究语言间的相互作用.关于汉语生态,李国正[9]对其系统内的物质能量流动、结构和功能以及语言生态系统各影响因素进行了系统分析;冯广义[10]虽然未专门就汉语语言生态深入,但对世界范围内的语言生态理论做了很全面地梳理和综述;肖自辉[11]等则尝试把语言生态学理论应用于汉语语言监测实践,提倡对语言生态状况进行动态的、有代表性的持续监测,以揭示语言生态在时间进程中的变化规律及变化因素,并明确了语言生态监测的评估等级,大大提高了语言生态理论的可操作性;郭鸿杰[12]、潘文国等曾专门就英语对现代汉语的影响深入研究,也有人从生态位角度研究英语对汉语的影响[13].众学者各有侧重,但从语言生态视角审视英语对汉语生态造成影响的研究并不多见.

1 英语对汉语生态的影响

1.1 英语与汉语的相互作用机制

在自然生态中,为了深入地研究人类与环境的相互作用从而引入了PSR理论,即压力(Pressure)—状态(State)—响应(Response),该理论是加拿大科学家David J.Rapport和Tony Friend于1979年提出,后由经合组织和联合国环境规划署于20世纪80、90年代引入环境研究.其中,压力即指人类活动对环境的作用;状态就是环境在人类活动作用下所呈现出的状态;响应则是指人类如何行动来减免或预防人类活动对环境产生的不利影响.

语言与语言之间会相互作用,汉语和英语亦是如此.为明确英语冲击下的汉语生态,必须先清楚“世界语言生态系统”中作为“物种”的个体语言之间的相互作用机制.英语进入汉语生态圈后使汉语生态环境或多或少或有或无地发生变化而呈现出一定的状态,而汉语人为应对汉语生态发生的不利变化,作出相应的反应,因此完全符合自然生态的PSR框架理论.而在汉语生态中,英语作为外力施加于汉语,汉语作为受力方会呈现一定的状态,只有掌握了汉语生态状况,汉语人方能作出适当地调整来改善汉语本身的生态状况,即作出响应,这就是英语与汉语的相互作用机理,如图1所示.然而,为了衡量汉语生态状况,必须先确立图1中汉语在英语作用下所呈现的状况,用以标示汉语生态状况的指标.

图1 英语作用于汉语的PSR机制

1.2 汉语生态指标的确立

生态指标的概念可以追溯到17世纪,那时提出用指标概念来衡量植物和动物群落;到20世纪初, Kolkwitz和Marsson开始采用“物种指标”来描述水生生态系统的状况;到20世纪20年代,Clements使用“植物”作为指标来表征土壤物理过程和变化;同样,语言生态也有相应指标来标示其状况.为此,Haarmann、Edwards、肖自辉等曾对语言生态指标进行了探索,如表1所示.

上述研究不乏权重较高的揭示性要素,为研究提供了思路.针对研究目的,选用PSR体系,将语言生态所有可能涉及的因子(见表1)全部列出,分别让10位专家给这些因子打分(即利用权重法来权衡各个指标在语言生态的相对重要程度)、排序和归类.

表1 语言生态指标探索

语言生态状况指标的确立如表2所示.根据10位专家权重,即语言人数、语言态度(语言人的心理)、语言能力;语言格局、语言标准化程度、语域、语言产品;地理(聚居度及开放度)、语言教育政策指标皆因较高的权重值而都被保留,但与肖自辉研究所不同的是,根据10位专家的分类,语言教育、语言态度、语言能力被分别纳入“状态”系统,因为它们都是英语冲击下汉语或汉语人为所作出的反应(也就是说,汉语人在受到来自文化、经济、社会、政治等方面的英语冲击而改变小到语言态度和语言能力、大到国家语言教育政策后而呈现的状态),这些变化或有利或不利于汉语的健康进化,但它们都是汉语生态的一个方面.因此,根据多数专家的建议,语言态度和语言能力统归“语言人”层面,而语言教育则被纳入“环境”层面,但都从属状态系统.在语言本身层面,语言结构因被语言标准化程度指标覆盖而被舍弃,因此,最终确立的可以反映语言生态状况的指标如表2“语言人、语言、环境”所示的9个指标.

也就是说,英语通过文化、经济、社会、政治、宗教、媒体、科技等“压力”因素对汉语产生作用,在这一“压力”作用下,汉语人(会英语的人数、会英语人群对英语和汉语的语言态度、汉语能力)、汉语本身(汉语格局、汉语标准化程度、汉语语域)和汉语生存环境(会英语人群的地理聚居度和所在城市的开放度、语言教育政策)则会呈现一定的“状态”,而面对不利于汉语生存和正常进化的“状态”时,应作出“响应”对不利状态进行调节和改善,英语作用于汉语的PSR的过程机制及汉语生态状况指标如图2所示.希望能辅助建立良性汉语生态措施,这也是研究的现实意义之所在.

表2 语言生态状况指标的确立

2 英语冲击下的汉语生态状况调查

2.1 研究思路与方法

为方便操作,按照既定的9个语言生态状况指标(即图2“状态”所列的9个),以调查问卷和Likert五级量表实现对英语影响下的汉语语言生态状况量化,从而反映汉语生态状况,以便采取措施来加强汉语自身的免疫和改善汉语生态,使汉语健康进化发展.

2.2 受试

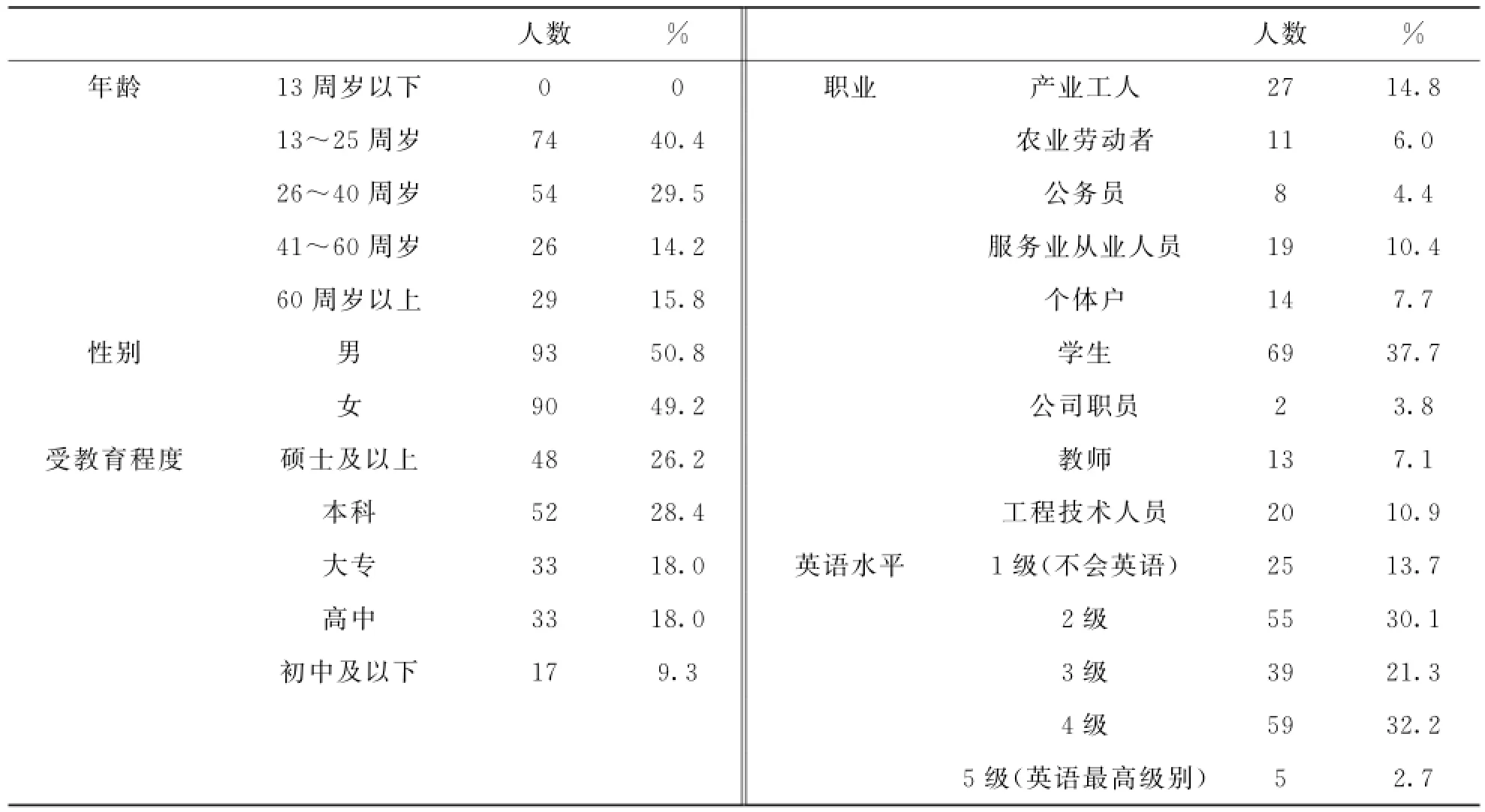

城市或地理开放度越高,就越能反映英语对汉语造成的影响,根据申小林[14]的《中国区域开放度指标体系的构建与测算》中关于开放度的研究,上海作为开放度城市连续10年排名第一位,因此将其作为采样点.研究共发出240份调查表,收回227份,回收率为94.58%.受试者的描述性数据如表3所示.受试者的学历分布如图3所示,会英语受试者的行业状况分布如图4所示.

2.3 调查结果及讨论

图2 英语作用于汉语的PSR的过程机制及汉语生态状况指标

图3 受试者的学历分布

图4 会英语受试者的行业状况分布

从收回的227份问卷中剔除无效问卷,剩余有效问卷共计183份,有效率为76.25%.因研究针对英语对汉语生态的影响,故舍掉“不会英语”的25名受试者的问卷,共余158份目的问卷.分别从语言生态的9个状态指标(见表2)来考量英语影响下的汉语生态状况.

(1)人口.在所调查的158份有效问卷中,大专学历27人(17.1%),本科51人(32.3%),硕士或以上46人(29.1%);其中13.3%是产业工人,3.2%是农业劳动者,3.2%是公务员,11.4%是服务业从业人员, 5.1%是个体户,45%是学生,8.2%是教师,10.8%是工程技术人员.可以说,各行各业的汉语人都一定程度地掌握英语.

表3 受试的描述性数据

研究显示,在所有的183位有效受试者中(含不会英语的受试者),对于“我希望我的亲朋好友或下一代学好英语”这一问题,32人选择了“有点赞同”,122人选择了“极赞同”.也就是说,不论会不会英语,有84.2%的受试者都有想学好英语的倾向,这一定程度地反映会英语的人数是处于增加趋势的.人们的趋利性无所谓对错,也不能简单地得出英语导致汉语下降的结论.单从语言生态角度来说,这样的语言人因素对汉语发展而言绝对算不上良好的生态环境.

(2)语言态度.研究显示,共有49人(31.0%)认为“汉语比英语重要些或重要得多”,82人(51.9%)对此问题保持“中立”,仅有27人(17.1%)认为“英语比汉语重要些或重要得多”.对于汉语语言生态来讲,这一点还是稍稍令人欣慰的,但共有89人(56.4%)认为“英语对汉语语言有较好或极好的影响”,这必然不利于汉语生态健康.

另外,在所有183名受试者中,看到别人说英语随即会羡慕或愉悦的受试者有71人,占到38.8%,“极羡慕或极愉悦”的有43人(23.5%),也就是说62.3%的汉语人对英语还是心存好感.研究反映出的语言态度间接映射英语影响下的汉语生态,可以看出语言人对英语和汉语的情感倾向程度.

(3)语言能力.研究针对英语对汉语生态的影响,故而没必要对受试者的英语能力和汉语能力进行全面测试,仅靠测试受试者对“英语化的汉语”的理解能力便可获得目的信息.在所有158位会英语人群中,对于“在APEC记者招待会后,我邀请了几位CCTV和MBA朋友来讨论中国加入WTO后的IT前景和对GDP的影响”这句话,有72人(45.6%)认为“能看懂且觉得这是很正常的语言现象”,有40人(25.3%)选择“能看懂且喜欢这样简单明了”,还有19人(12.0%)“能看懂但不喜欢这样”,24人(15.2%)虽然“没完全懂但能猜出点意思来”.如此看来,能大致看懂的人就占到98.1%,而这种“转基因语言”已经深入70.9%的人心,认为这就是很正常的语言现象或很喜欢这样.不得不说,在英语冲击下,上海的汉语生态有“被感染”的趋势.

(4)语言格局.在所有183份有效问卷中(含不会英语的受试),认为“汉语声望极高”的达到46人(25.1%),认为“汉语声望较高些”的有47人(25.7%),中立人数为43人(23.5%);而认为“英语声望较高些”的人数为31人(16.9%),选择“英语声望极高”的有16人(8.7%).研究显示,虽然汉语略占上风,但这种比例发生在汉语本土,共有25.6%的受试者认为英语声望高于汉语,不得不说,这样的语言格局会威胁到汉语生态.

(5)语言标准化程度.汉语标准化已受到挑战,比如汉语语素字母化、汉语词汇单词化、汉语里英音译词泛化、汉拼音与英语混淆化、汉语语法英语化、汉笔语修饰翻译化,有人戏称其为“转基因语言”,这些层面的量化见文献[13].长此以往,是否会出现断层导致只能“开来”而无法“继往”还不可知.不敢预测未来的汉语会怎样,但汉语规范化使用绝无矫枉过正之嫌.

(6)语域.在所有会英语的158名受试者中,日常生活中“偶尔用英语”的人数为100人(63.3%),“偶尔不自觉用英语”有60人(38.0%),“经常这样”的有28人(17.7%),中立人数为50人(31.6%);在国人不经意接触到的各种媒体中(包括电视、网络、报纸等),认为“偶有英语”共113人(71.5%),认为“有较多英语”的有19人(12.0%);而对于各种商贸场合,92人(58.2%)认为“偶尔用到英语”,18人(11.4%)则“经常用到英语”;在行政事务中用英语的频率,72人(45.6%)认为“偶尔用到”,6人(3.8%)认为“经常用到”,中立的36人(22.8%);英语在宗教领域的使用情况,有83人(52.5%)对此问题保持中立,而认为“偶尔用英语”的有26人(16.5%),“经常用英语”的有6人(3.8%).

从日常交际、媒体、商贸、行政(尤为明显)、宗教5个主要语域看英语对汉语的影响仅作参考.虽然变化微小,但不得不承认汉语生态已经悄然地发生了变化.

(7)语言产品.语言产品包含5个层面,即核心语言产品(如汉语课程)、形式语言产品(如配套教材与练习)、附加语言产品(如课后补充)、期望语言产品(如增加就业机会或就业技能的语言教程)、潜在语言产品(如有可能发展为汉语产品的语言形式)[15].由于其特殊性,有的语言产品有形,有的无形,有的潜在,有的既成,没有统一的标准,更谈不上统计了,所以研究无法收集到这方面的官方数据,故只对此因子做了粗量化.其中,选择“汉产品比英产品多得多”的受试者有37人(24.2%),选择“汉产品比英产品多一些”的受试者有21人(13.7%),选择“汉英产品几乎一样多”的受试者有26人(17.0%),选择“汉产品比英产品少一些”的受试者有47人(30.7%),而选择“汉产品比英产品少得多”的受试者有22人(14.4%).总体看来, 158名有效受试者中共有69人认为汉产品比英产品少,58人则持相反意见,相差7.2%.究其原因,汉语学习阶段较短(多限于小学阶段),而英语则伴随一个人的小学、初中、高中和大学甚至研究生阶段,相应的语言产品相对较多.从调查结果可以看出,汉语语言学习类产品有待大力开发.

(8)语言所处的地理环境.地理因素对语言生态的影响集中体现在某地的开放度和该语言人的聚居度.研究以上海为例是因为上海连续10年在开放城市排名中位居第一,也就意味着这个城市会高概率地接触到英语;而聚居度则是决定一种语言生存的决定性因素,若外来个体被置入某一环境中,根本无法与该环境中的人群进行沟通,那这一个体的语言很快就会被同化[16];但如果会英语人群的聚居度较高,那么英语的生存几率会大大提高;由“不会英语的受试占比13.7%”可推算出会英语者的百分比为86.3%,这在一定程度上体现会英语者的聚居度,因此,86.3%的会英语人群的聚居度对英语在汉语圈内的生存来说绝对是一个很乐观的数字,英语越易生存,就越易放大英语对汉语生态的不利作用.

(9)语言教育政策.汉语人为了应对英语从文化、政治、经济等各方面的冲击而呈现目前的教育政策,对于“我觉得我们的政策对英语和汉语的倾向程度”一题,有33人对此问题保持“中立”,而43人(27.2%)认为“稍微倾斜英语些”,44人(27.8%)认为“对英语倾斜得多”,也就是说,55.0%的会英语者认为目前的语言政策偏向英语.

另一方面,语言效益会驱使汉语人把较多时间花在英语上.研究显示,对于“粗略比较自己学英语和学汉语的时间”的题项,选“几乎一样多”的31人(19.6%),有21人(13.3%)觉得“学汉语时间多些”,认为“学汉语时间多得多”的有7人(4.4%).如此看来,认为英语学习时间较多或多得多的受试者合计共有99人(62.7%),这也许是语言政策偏颇的另类体现.

3 应对汉语生态圈不利状况的措施建议

调查结果通过量化已经一目了然地反映出汉语在英语冲击下的生态状况,语言与语言的相互作用已经无法避免.在与英语的接触中,汉语本土范围内,良好的发展氛围大大有利于提高汉语自身免疫力,因此,希望汉语正在发生的这些微小变化或趋势能够引起足够重视,使汉语能够在本位生态圈内进行正常的新陈代谢和自然进化.

3.1 汉语人层面

在汉语本土,汉语人数占绝对优势,地位不可动摇,语言态度和语言能力则可以通过考试的杠杆力量,提高汉语水平测试和汉语交流能力测试的价值(比如加大高考语文分值),撬动全社会对汉语学习的时间投入,通过趋利性修正汉语人对汉语的态度,同时也直接提高全社会的汉语能力,这些都可以一定程度地改善汉语生态.

3.2 汉语本身层面

发掘国学魅力,尽显汉语风采,加速对外传播,多渠道扭转目前汉英不相宜的语言格局;与此同时,加强汉语的规范化使用,尤其是对各种媒体语言使用规范的监督,同时大力扶持媒体纠错软件的开发,促进汉语规范化;对于语言使用的主要领域,应视情况予以引导,比如宗教领域的英语使用应加以限制;另外,除了加大对5个层次汉语产品的投资以外,还应加大各类汉语活动、汉语竞赛、汉语节目、汉语游戏等的开发,为汉语演进营造健康的汉语氛围.

3.3 环境层面

会英语人群的聚居度和城市开放度是英语在汉语生态圈内生存能力的反应,二者虽是汉语生态状况的指标,但不会直接影响汉语生态,因此聚居度和开放度可以不必考虑太多.而制定语言政策却是非常有力的指挥棒,甚至直接决定了一种语言的存废,可以从根本上改善汉语生态,因此,它应当成为调节汉语生态的主要手段.

4 结语

无论东方还是西方,不论这个民族还是那个民族,其语言都是该民族认识世界、阐释世界意义和价值的体系,是万物在人头脑中的“像”,都打上了“人”的印记,而“汉语”已经或多或少被打上了“英语”印记.不可否认,语言是发展变化的,也会因新事物的产生或国际交往的频繁而产生新词或借词甚或出现“火星文”,但这些新新文字随着普及就被正常化,但这些“英语化了的汉语”还是汉语吗?拥有最大人口基数的汉语和世界霸语英语这两大语言的“博弈”取决于它们的综合实力,汉语语言的纯洁性和标准化受威胁只是汉语生态受到了英语冲击后作出的反应之一,但英语对汉语生态所造成的负面影响,汉语人在警惕之余有必要对汉语生态进行监测,以采取有效措施来加强汉语自身的免疫和改善汉语生态,从而有利于汉语发展及其文化的传承.

[1] E Haugen.The Ecology of Language:Essays by Einar Haugen[M].Stanford:Stanford University Press,1972.

[2] H Haarmann.Language in Ethnicity:A View of Basic Ecological Relations[M].Berlin:Mouton de Gruyer,1986.

[3] P Mühlhausler.Linguistic Ecology:Language Change and Liguistic Imperialism in the Pacific Region[M].New York: Routledge,1996.

[4] J J Leather,D Van.Ecology of Language Acquisition[M].Neitherland:Kluwer Academic Publishers,2003.

[5] Mark Garner.Language:An Ecological View[M].Bern:European Academic Publishers,2004.

[6] A D Swaan.世界上的语言:全球语言系统[M].广东:花城出版社,2008.

[7] S Mufwene.The Ecology of Language Evolution[M].Cambridge:Cambridge University Press,2001.

[8] Nicholas Ostler.语言帝国:世界语言史[M].上海:上海人民出版社,2011.

[9] 李国正.生态汉语学[M].长春:吉林教育出版社,1991.

[10]冯广义.语言生态学引论[M].北京:人民出版社,2013.

[11]肖自辉,范俊军.语言生态的监测与评估指标体系[J].语言科学,2011,10(3):270-280.

[12]郭鸿杰.英语对现代汉语的影响——语言认知研究法[M].上海:上海交通大学出版社,2005.

[13]潘前颖.英语冲击下汉语语言生态位微变化分析——一项基于大学生汉语运用英语化现象的调查研究[J].外语电化教学,2015(2):66-71.

[14]申小林,张玉杰.中国区域开放度指标体系的构建与测算[J].统计与决策,2012(8):119-123.

[15]姜竹.汉语语言产品推广模式研究——基于BtoC型电子商务的分析[D].济南:山东大学,2014.

[16]Ludwig Von Mises.Nation,State and Economy[M].Sumerian:Liberty Fund Press,2006.

Investigation of English Influence on Chinese Language Ecology——Taking Shanghai's as an Example

PAN Qian-ying

(College of Foreign Languages,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000,China)

Language ecology has influence directly on the language development while the international spread of English has actually had effects on the Chinese language ecology.Shanghai,ranking the topest city in China due to its openness for ten consecutive years,whose Chinese ecology typically reflects the impact from English on the Chinese language.Based on the biological PSR(Press-State-Response)system and the related eco-linguistical development,the thesis sets 3 aspects as the"state"parameters through method of weighting,including the speakers aspect by way of questionnaire to be quantified so as to reflect the status(state)of the Chinese ecology under the impact(pressure)from English.Consequently,subsequent measures(response)are to be taken to improve the immune and ecology of the Chinese language and to facilitate its natural evolution.

ecology of the Chinese language;language ecology indicators;language interaction

H319

A

1672-2477(2016)06-0080-07

2015-12-18

安徽省教育厅上海外语教育出版社委托研究基金资助项目(SK2015 A781)

潘前颖(1974-),女,山西运城人,讲师,硕士.