基于景观基因理论的传统村落的传统功能研究

——以党家村为例

2016-02-13段普

段 普

(山西大学 美术学院,山西 太原 030006)

基于景观基因理论的传统村落的传统功能研究

——以党家村为例

段 普

(山西大学 美术学院,山西 太原 030006)

传统村落具有较强的历史价值和文化价值,是中国传统文化的重要载体。本文结合景观基因理论,研究传统村落的传统功能,选取陕西省韩城市党家村作为典型个案,应用结构提取法,通过对其民居建筑、公共建筑文化景观基因的识别与提取。透过乡土建筑在历史上曾发挥过的居住、经济、政治、服务、教育、文化、军事等功能的分析,以期为新时期村镇社区功能的提升提供借鉴。

景观基因;传统村落 ;传统功能;党家村

1 引 言

1887年德国社会学家滕尼斯(Tendinanel Tonnis)提出社区(community)一词。社区通常指以一定地理区域为基础的社会群体[1]。作为居民生活的社会共同体,社区通常包括四个要素:地域、人口、组织机构和文化[2]。费孝通先生讲过:“村庄是一个社区,其特征是,农户聚集在一个紧凑的居住区内,与其他相似的单位隔开相当一段距离(在中国有些地区,农户散居,情况并非如此),它是由各种形式的社会活动组成的群体,具有其特定的名称,而且是一个为人们所公认的事实上的社会单位”[3]。中国传统村落(以下简称传统村落)即是一种社区系统,各个部分相互联系,相互影响,为其成员履行着各种社区功能,在社会生活中扮演着重要角色。周宏伟基于传统功能视角,将我国的历史文化村镇划分为农耕、工贸、行政、军事、交通、宗教、纪念等七种类型[4],于村镇保护和发展规划的编制颇有裨益。国内学者根据景观基因理念,借助聚落形态学的方法,遵循地学中的内在唯一性、外在唯一性、局部唯一性和总体优势性等原则,从民居特征、布局形态、主体性公共建筑、参照性环境因子、局部装饰、建筑脸面、建筑色彩、墙头造型等方面识别出传统聚落的景观基因特征[5]。这与传统聚落的社区功能、乡土建筑、自然环境、历史文化交融等因子有着密切的联系。然而,对传统村落从社区功能角度进行探讨的论文尚不多见。

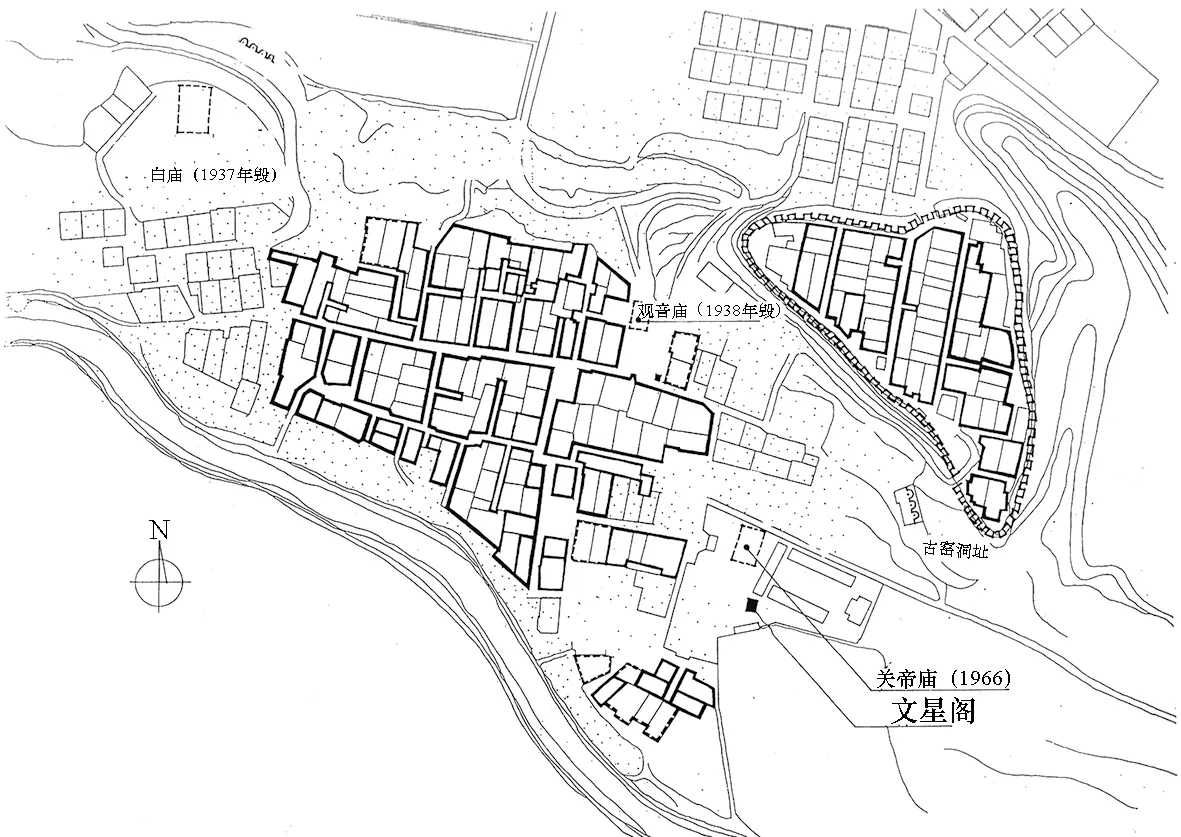

党家村的传统功能非常健全,村落有保存完好的明清四合院123座,还建有宝塔、暗道、祠堂、看家楼、节孝碑等,工艺精良,是一座保存完整,颇具历史和艺术价值的古村落。借鉴社会学家们对社区功能的分类,本文尝试以党家村乡土建筑为切入点,探究其居住、经济、政治、服务、教育、文化、军事等传统社区功能,以期为新时期村落社区功能的提升提供参考与借鉴(图1)。

2 党家村乡土建筑的景观基因识别

党家村位于韩城东北9公里的泌水河谷中,东距黄河3公里,南北狭长,塬高约40米,东西向呈“宝葫芦”状。村南有泌水绕行,形成依塬傍水之势,因整个村落处于低洼之地,俗称“党家圪”[6]。乾隆年间韩城曾被称为陕西的“小北京”,而党家村被誉为“小韩城”。由于村落格局与乡土建筑基本保存完好,2003年党家村入选首批中国历史文化名村。民居宅院、祠堂、庙宇、场、广场、戏楼、私塾、小学、节孝碑、惜字炉、文星阁、水井、潦池、当铺、马房、油坊、磨坊、看家楼、哨门等构成党家村的乡土建筑文化景观,在历史时期村落社区功能的发挥中均起过相应的作用(图2)。

图2 党家村村落平面图,来源:《陕西民居》

聚落景观是指一定人群长期聚居的场所,除包含所有民居建筑之外,还包括公共配套的其他设施如广场、桥梁、宗祠等公共设施,以及相关的土地附属内容。因此,区域聚落景观的识别主要是从宏观上和整体上的识别,主要识别那些特征性强、具有可识别性、特别是具有标志性意义的景观。聚落景观的宏观识别大致可以从如下方面进行:①识别民居特征(如四合院系列、土楼系列、干栏系列等);②了解布局形态(如八卦形、文房四宝形、丰字形等);③识别主体性的公共建筑(如宗祠、鼓楼、石拱桥等);④参照环境因子(如大榕树、芭蕉林、凤尾竹、水网地、山地、临湖地、临河地等等)[7]。

民居景观要素往往是区域景观要素的典型代表。就一栋民居来说,其景观要素可大致分解为六个方面:一是屋顶造型(如平屋顶或坡屋顶,歇山顶或硬山顶等);二是山墙造型(如规整的土字形或起伏有致的波浪形等);三是屋脸(正立面)形式(如一层或二层,干栏式或过廊式等);四是平面结构(如单列式或四合院式等);五是局部装饰(如各种特定图案、雕刻或者绘画等);六是建筑用材(如石材、木材、青砖、土墙等)[7]。

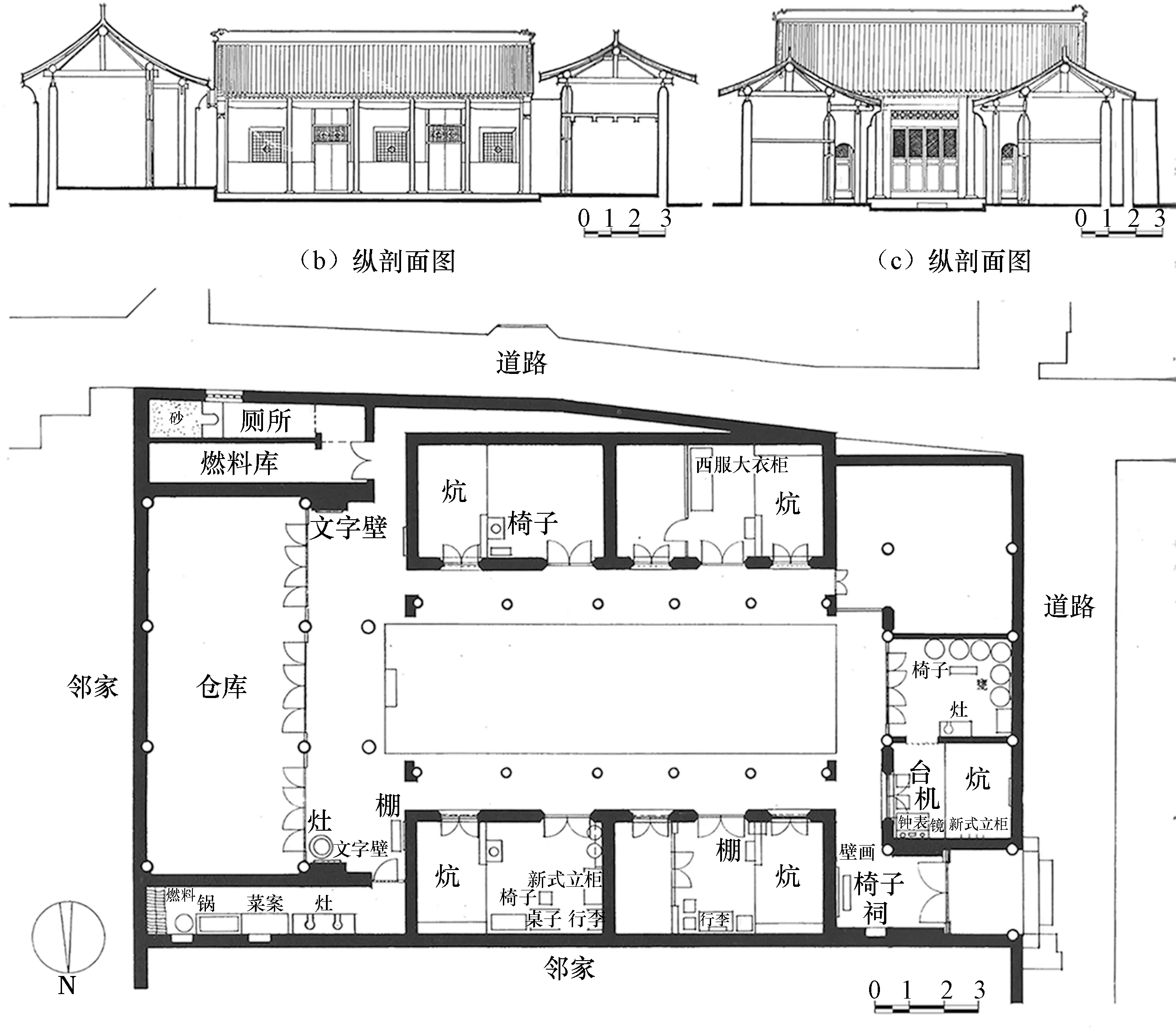

2.1 民居建筑特征的识别

元代聚落初成,党氏先祖在东阳湾北塬壁上挖窑洞栖,随后窑居转为房居。明清之际经商富裕起来的党家村建造了大量建筑精良的居住建筑。现今所见的党家村的传统民居,四合院居多,亦有少量三合院(三合院即东北西三面建房,南面开门),在老村东头还有一些窑、房结合型宅院。据《韩城市文物志》统计,党家村现今保存完好的明清四合院有123座[8]。这些建筑精良的四合院诠释着党家村昔日的繁华,据黄德海估算,这些四合院的总造价在当时应耗银540万两左右[9]。这些四合院呈窄长形,宽约10米,长则在20米以上,每院占地约260平方米左右,由厅房、东西厢房、门房围合而成,中间为砖铺庭院。厅房建在有几级台阶的基座上,高大宽敞,多为三间,每间装四扇格扇门。东西两侧为厢房,多四间,东厢房往往比西厢房高。门房与厅房相对,多为小五间。党家村有两三代人共同居住的习惯,“居室老人居上(左为上),兄东弟西,长幼有序”[10]。房屋均为木构架外围青砖墙,屋顶式样以硬山式居多,院墙均由青砖砌筑。院门设置考究,“走马门楼”高大气派,檐下置卷草纹样的挂落,门廊两侧耳墙多用方型面砖镶砌,门前有上马石、青石踏步、抱鼓石或门墩,门匾内容多表达主人的志趣抑或功名,例如“笃敬”、“清白家”、“太史第”、“世科第”等(图3)。

图3 典型四合院民居建筑,来源:《陕西民居》

2.2 主体性公共建筑的识别

2.2.1 祠庙建筑

党家村党、贾两姓各有一座总祠,党姓三门各有分祠,贾姓亦有一座分祠。祠堂型制类似于四合院民居,但要富丽堂皇得多,祠前往往竖立有“旗杆斗子”,祠内供奉列祖列宗牌位,并设有议事厅。传统社会的中国农村,可谓村村有庙,党家村亦不例外。党家村寺庙建筑由观音庙建筑群和关帝庙建筑群组成。观音庙位于老村东北,庙院正殿为观音庙,两侧为送子娘娘殿和土地庙,对面为戏台。关帝庙建筑群位于村落东南,院内正殿为关帝庙,东殿供奉着马王爷、法王房寅、药王孙思邈,庙院东北角为火神殿,庙院外东南处有财神庙。如今这些庙宇均已经被拆毁。

2.2.2 商业建筑

清中叶以前,党家村以农耕为主业,明代经营“山庄子”,清中叶随着财富的积累,在村落主要街道两还建起了一些商业建筑。自党贾两氏族经商之后,村内曾设有钱庄和当铺,在老村和上寨还有马房院27处[6]。

2.2.3 文教建筑

戏楼、广场、私塾、小学、节孝碑、惜字炉、文星阁(图4)等皆为党家村的文教建筑。党家村曾有私塾十余处,常借用祠堂或私家宅院举办。1940年代,拆掉关帝庙部分建筑建起了小学,校舍所用木材粗壮,明显为昔日庙宇建筑所用。节孝碑(图5)系教化性建筑,碑身为青石质,高19米余,宽1.6米,深1.6米,碑楼为悬山顶,檐上筒瓦包沟、五脊六兽,碑身题有颂扬文字,两侧楹联为“矢志靡他克谐一孝;纶音伊迩载锡其光”,竖立于老村东北部。在老村的东哨门、西哨门外、关帝庙前、上寨二门祠堂前曾有多处惜字炉。文星阁位于村落东南的小学院内(原关帝庙南),始建于清雍正三年(1725年),光绪二十二年(1896年)重修,是一六层六角形砖塔,塔高37.5米,一至六层分别供奉孔圣人及七十二贤人、朱熹、韩文公、文昌帝君、吕祖、魁星爷。

图4 文星阁,来源:自摄 图5 节孝碑,来源:自摄

2.2.4 公益建筑

水井、潦池、油坊、磨坊等皆为党家村的公益性建筑。据《韩城市文物志》统计,党家村有明清古井四处:村西古井位于大巷西头、村中古井位于汲书巷、村南古井位于六行巷、上寨古井位于寨子西南,村中古井凿于明代,其余三处凿于清代,并且都设有井房[8]。

2.2.5 军事建筑

在党家村,看家楼、哨门、泌阳堡等构建了完整的军事防御体系。看家楼,位于老村中央,为民国初党天成家所建,四层,高20余米,便于及时掌握安全信息。因其与整个村落的安全防卫息息相关,所以视其为具有军事功能的公共建筑物。村落紧要地点有防御性哨门25座,村子被分成若干防区单元。清咸丰年间,为防捻军骚扰与地方匪患,村中36家富户集资修建了泌阳堡(上寨),“御灾一时之变,安居乐业,百世之长。”

2.3 聚落布局形态的识别

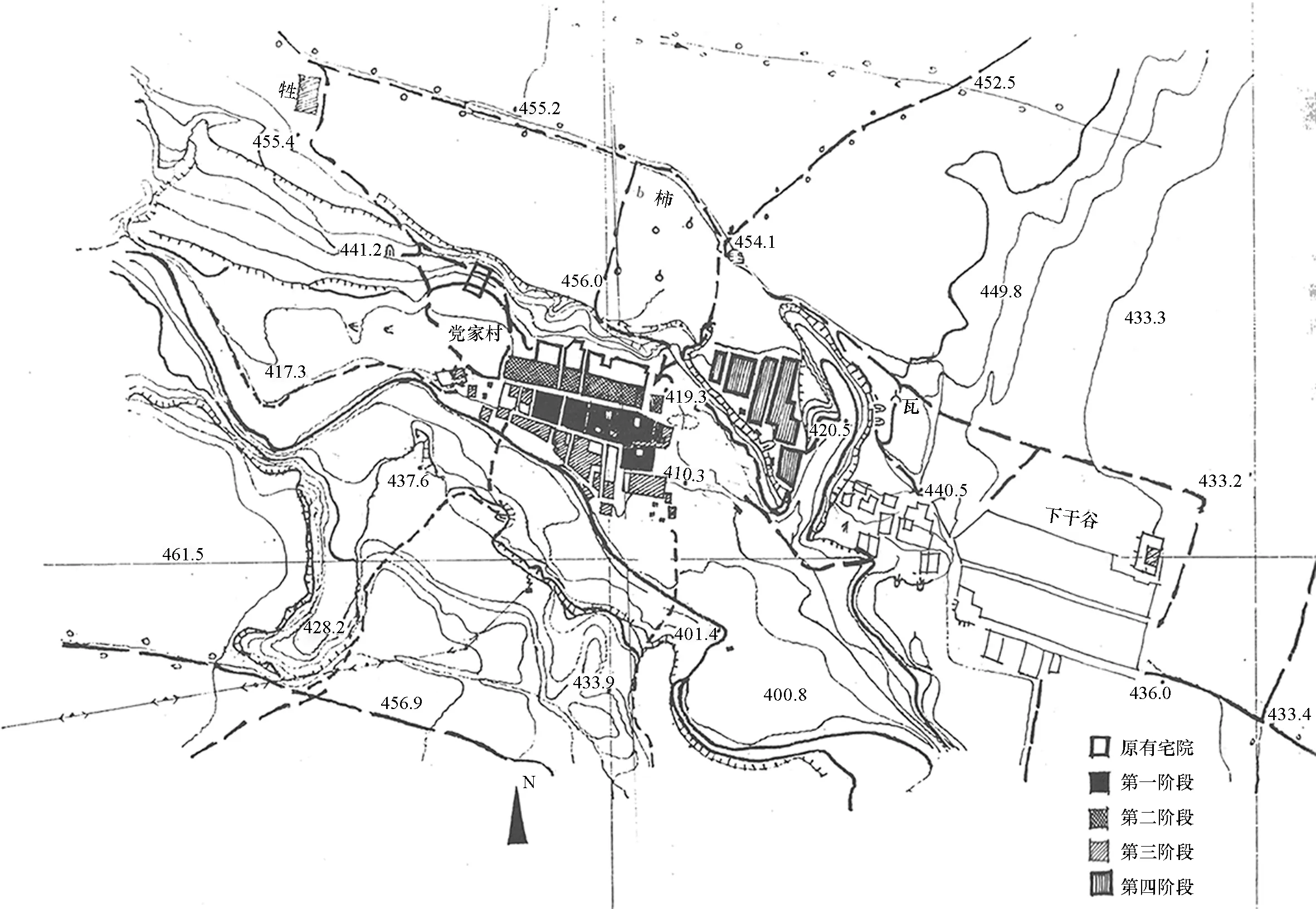

党家村南北有塬,塬高约30~40米,两塬呈东西向,所夹川道似“宝葫芦”状,是典型的谷地型传统村落。党家村兴衰盛落历经数世,传统聚落形态经历了数次演变,分为以下四个不同阶段。

2.3.1 演变的第一阶段

黄河支流泌水河于党家村南面绕行而过,形成了依塬傍水、避风向阳的分水格局。原北塬上有一座白庙,庙宇供奉着三皇五帝。元时香火盛旺,庙广且有农田。元至顺二年(公元1331年),党姓一人由陕西朝邑(今陕西大荔)逃荒至此,以佣耕庙田为活(主要是种菜),在北塬崖壁上原有庙中窑洞安居成家,繁衍生息[6]。

在元至正二十四年时,村名改东阳湾为党家河,当时村落仅有五六户人家,居住建筑以窑洞和简陋房屋为主,就此形成了村落的雏形,至今有六百余年。从定居至立村名改为党家河这段时期,称为党家村村落形态发展演变的第一阶段[6]。

2.3.2 演变的第二阶段

明朝期间,党家村重农开荒,二百多年中逐渐扩大,村落发展到二三十户,人口约一二百人(据党氏、贾氏家谱推算)[6]。随着人口的增多,居住地由原来北塬崖上狭窄的选址下迁至河滩东部的农田边。明中期,贾姓人迁入后,在党姓宅院的西侧建房定居。为方便取泌水河水,此时的建筑布局中宅与宅之间留有南北通道,呈现出合理的空间功能布局。当时居住建筑多为木架土坯结构,根据生产需要,北为宅院,南为牲畜院和杂院,现今村落中仍然留存有这种形式的房屋。这一阶段包括整个明朝和清朝初期,历时约二百余年,为村落形态演变之第二阶段[6]。

2.3.3 演变的第三阶段

清初,党贾两姓外出经商,恰逢乾隆盛世时期,生意兴隆,经济空前发展。这就促使了村落大规模的建设,村落形态由带形发展的村落向南展开成面的发展,是村落建设的鼎盛时期,可称为党家村村落形态发展演变之第三阶段,共历时近百年,跨清乾隆、嘉庆、道光、咸丰四朝,使党家村村落的形态完全形成[6](图6)。

图6 党家村发展演变的第三阶段,来源:《陕西民居》

2.3.4 演变的第四阶段

1979年以后,农村大规模试验各种农业生产责任制,农业经济政策得到落实,从而经济飞速发展,促进了农村建设的进一步发展。这一时期,党家村在村落建设中主要是采取扩张和开辟新区的做法。建设分为三片,一是沿村落西端向西延长大巷,在巷道两边新建宅院;二是沿村东端,北塬壁下新建宅院;三规模最大,在上寨北面的耕地中划出宅基地,新辟一区。建设的宅院紧靠乡村大道,对外联系方便,但布局散乱,但党家村传统村落形态仍完整地保留了下来[6]。

3 功能解析

3.1 居住功能

在村落的传统社区功能中,居住是最原始最基本的一项。自从村落出现以来,以氏族、家族和个体家庭为基本居住元素的村落,在院落选址、房屋布局、房屋朝向、房屋大小、房屋高低,以及院落布局与传统生产、生活方式的关系等方面,伴随着时代发展和适应各地不同地理环境,在时间和地区上都发生着明显的变化。

党家村是典型的宗族化乡村,村民由党、贾两姓构成,贾姓多住在村子西北部,党姓长门多住在东南部,党姓二门、三门集中在村落中部。居住建筑是建筑的原型,其主要功能空间就是休息和活动两大部分,分别对应“房”和“厅”这两类功能空间[11]。居住建筑为人们提供了适当的居住空间和居住面积,提供与之相适应的配套设施和房间数量。党家村四合院中,厅房不作日常生活空间使用,是礼仪中心,相当于一个具体而微的小祠堂,是宗法制度的象征。厢房、门房常作起居之室,两层居多,一层供日常起居所用,屋内多盘土炕,二层作贮藏空间。党家村有两三代人共同居住的习惯,家庭成员在价值观念、生活习惯、行为方式等方面都有所不同。家庭成员除需要有共同的活动场所和情感交流之处,还需分室而居,以保障亲代和子代私生活的隐秘性,促进家庭成员人格的良性发展。在党家村,“居室老人居上(左为上),兄东弟西,长幼有序”[10]。门房多由长辈居住,通常一侧为门道,另一侧为厨房或库房,中三间为住处。厢房为晚辈居室,既满足了共同的生活需要,又保持了相对的独立性。

3.2 经济功能

村落既是一个居住单位,也是一个生产、生活单元。经济功能,即村落通过生产、分配、交换和消费体系,向其居民提供生活与生产资料生产、交换场所的功能,为其他功能发挥的物质基础。“在田赋征收的几乎所有重要环节,从税款征收、契税稽查,到粮银催收和黑地清查,清代及民国早期的国家政权,皆委之于非正式的基层职能人员,而不是由衙门官员直接控制。”[12]

聚落初成,党家村以农耕为主业。历史时期,党家村村民的活动范围远远超出了村落本身。明代,分出一部分村民来经营山庄子,山庄子是有明一代党家村农业商业的集中代表,在农业生产的基础上兼营林业与畜牧业。据村中年长者回忆,党家村人自己担任庄主,由家庭出钱在山区购买或租赁林地和耕地并雇人经营,分成办法是论亩,或三七开,或四六开,或五五开不等。顺治年间,党德佩来到了河南南阳瓦店镇,开设了“恒兴桂”商号,划出了党家村人商海扬帆的第一桨,也开启了党家村近三百年的兴盛与辉煌[9]。清中叶,贾翼堂加入赴河南经商的队伍中,在赊旗镇创立“合兴发”商号[9],迎来了党家村外出经商的又一次高潮。有清一代,党家村的产业结构是这样的:党姓长门多单纯从事农业,党姓二门、三门和贾姓则以经商为主。有了农田、山庄子、晾晒农作物的“场”以及前文所述的诸多商业建筑,党家村的经济功能才得以实现,村落才拥有生机与活力。

3.3 政治功能

今天的社区,设有各种机构与组织来维护自身秩序,保障居民生命和财产的安全,为居民创造安全、稳定的生产、生活环境。村落作为社会的一级组织单位,承担着自身的生存、安全管理和运作等政治功能,对外“保境”,对内“安民”。其实,在中国古代的血缘村落,家族组织实际上是一种政权机构。家族祠堂起着团结宗族、维护封建人伦秩序的作用,是中国传统村落中等级最高的类似于现代行政办公的公共建筑[9]。

传统中国的乡村,是一个相对独立的社区自治单位。费孝通先生认为,中国传统的农业社会“君权不下县”,皇权政治“在人民实际生活上看,是松弛和微弱的,是挂名的,是无为的。”[3]党家村是典型的宗族化乡村,以血缘关系为纽带,家族祠堂的地位是至高无上的,祠里供奉列祖列宗牌位,并设有议事厅,决定宗族重大事务。据村中老人回忆,关帝庙曾是“村直会”所在,“村直会”由村中德高望重的“公直老人”组成,对村落的各种大事拥有裁断权,惩治偷盗,维持秩序,调解邻里纠纷。在今天,社区成员如有偏离社会规范的行为发生,既可能受到正式的法律途径或行政管理途径的处罚,也可能受到社区舆论和群体压力的约束。古代亦然。可以说,党家村是中国古代基层自治的范例,其政治功能发挥时,场所为祠堂和庙宇,组织为“村直会”,遵循的法则则是传统的伦理道德与乡规民约。

3.4 文化功能

文化功能,即社区担负着组织开展文化娱乐和体育活动、群众性精神文明创建活动的功能。在中国古代,村落的大型文化活动主要是祭祀,地点多在祠堂和庙宇。党家村的祠堂、庙宇、四合院的厅房、戏楼、广场承载了其文化功能。据说,旧时党家村还是西庄法王庙轮值祭祀圈的一部分[13]。历史时期,戏剧是党家村村民的主要娱乐方式,老村的戏楼(1988年被拆毁)是逢年过节或红白喜事之时上演秦腔的地方。与戏楼紧接着的广场则是村民们的社交场所。

3.5 教育功能

教育功能,即社区承担着为自己居民提供各种学习与教化机会的功能。党家村素有耕读传家的优良传统,有自己的文教体系。私塾、小学、节孝碑、惜字炉、文星阁等建筑,承载着村落的教育功能。历史上的党家村有私塾十余处,1940年代,拆掉关帝庙部分建筑建起了小学。节孝碑为旌表“党牛氏”的孝道、贞节而立,本身虽无具体的使用功能,却对乡民们起着教化作用。惜字炉折射出党家村“敬惜字纸”的优良传统。中国古代的村落常建文峰塔以激励村落出人才。《相宅经纂》卷2云:“凡都、省、府、州、县、乡、村,文人不利,不发科甲者,可于甲、巽、丙、丁四字方位择其吉地,立一文笔尖峰,只要高过别山,即发科甲。或于山上立文笔,或于平地建高塔,皆为文笔峰”[14]。文星阁就是党家村的文笔峰,丰富了村落的建筑文化景观,既弥补了地势西北高东南低的不足,也发挥着保佑当地出人才的重要功能。过去有一种说法,“下了党家塬,秀才比鱼多”。另外,家家宅院大门匾额题字多为反映传统伦理道德或耕读文化的吉祥字词,亦可从教育功能的角度进行理解。

3.6 服务功能

社区服务功能的基本要求是通过基础性保障和福利性照顾,来满足社区居民的日常生活需求。就目前的社区而言,社区服务的内容已涉及生活服务,对孤、老、病、残、幼等社会弱势群体服务、优抚服务、家庭服务、治安服务、就业服务、文化服务等许多方面。历史时期,村落社区同样具有为自己居民的生产、生活提供各种服务的功能。

水井、潦池、油坊、磨坊等承载了党家村的服务功能。水井在村民日常生活中的重要性不言而喻,而井房的修建使得村民打水时免遭日晒雨淋,也保证了用水的安全。上寨的潦池保存完好,曾用于洗涤衣物、排涝、非饮用水备用、消防等。各个民居宅院均有专门的排水孔道,且每条巷道皆由河石砌墁,中间低两面高,雨水可由巷道顺势排入泌水。所以,虽无地下排水系统,党家村却能做到“晴天无尘、雨天无泥”。磨坊、油坊与村民的生活紧密相关,为村民粮油的加工提供了方便。而且明嘉靖年间党家村的“山庄子”还扮演过协济族众的“义庄”的角色,某种程度上亦可从服务功能的角度进行理解。

3.7 军事功能

军事功能,即村落担负着维护居民生命和财产安全的功能。安全是全体村民共同的基本需求,聚落营建之时,“安居”尤为重要。防御意识作为一种心理积淀,长期影响着中国古代村落的空间布局。

在党家村,看家楼、哨门、泌阳堡等构成了完整的防御体系,承载了村落的军事功能。看家楼便于村落及时掌握安全信息。党家村的巷道皆呈“丁”字形,形成很多“死巷”,外来人员很难明辨方向[15]。村落紧要地点有防御性25座哨门将村子分成若干防区单元,在兵荒马乱、盗贼蜂起的年代里曾实行宵禁[16]。泌阳堡又称上寨,可以说是党家村的“卫城”,是坚固的军事堡垒,军事防御功能是其主要功能,可谓“一夫当关、万夫莫开”,上寨内备有水、粮食、弹药等军用物资,从老村逃往上寨一般不超过5分钟路程。此外,四合院高大的走马门楼、坚固的砖砌院墙等在客观上皆具有抵御土匪、强盗的作用,可从军事防御功能来理解。

4 结论与启示

传统村落是一个具有相对完整社区功能的综合体。党家村是典型的宗族化乡村,本研究基于聚落景观基因理论,运用结构提取法通过对其民居建筑、公共建筑等乡土建筑文化景观基因的考察,分析了村落在历史上曾发挥过的居住、经济、政治、服务、教育、文化、军事等功能。社区建设最直接的表现就是社区功能的提升与创新,所以对传统村落的传统功能进行保护与弘扬是有现实意义的。

近年来,传统村落快速消亡。一些传统村落由于建筑破败不堪无法修复,加上大量年轻劳动力外出务工导致的空心村现象加速了传统村落的凋敝和损毁;一些传统村落由于外出打工的村民见识了城市宽敞明亮的高楼大厦和方便快捷的现代生活,于是想急切改变居住条件,无序地新建与翻建住房,造成新建筑与历史建筑、乡土风貌极不协调,破坏了传统村落的古风古貌。此外,过度旅游开发导致盲目拆旧建新、拆真建假,破坏了传统村落。在这样的特殊历史时期,抓紧摸清传统村落的基本情况,加强传统村落保护,避免因错误的观念、短期的开发利益等各种原因破坏传统村落,使传统村落在传承历史文化、保障国土安全、振兴旅游业、促进农村地区可持续发展等方面发挥重要作用,无疑是一项十分重要的工作。做好新时期村落社区功能提升,必须加强对村落传统功能进行系统地整理、分析与研究,坚持传统功能与现代功能兼顾。

[1] 中国大百科全书总编辑委员会《社会学》编辑委员会编.中国大百科全书·社会学卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1991:356.

[2] 徐永祥.社区发展论[M].上海:华东理工大学出版社,2006:34.

[3] 费孝通.江村经济:中国农民的生活[M].戴可景,译.南京:江苏人民出版社,1986:5.

[4] 周宏伟.基于传统功能视角的我国历史文化村镇类型探讨[J].中国农史, 2009(4):92-101.

[5] 刘沛林,刘春腊,邓运员,等. 客家传统聚落景观基因识别及其地学视角的解析[J]. 人文地理,2009(6):40-43.

[6] 周若祁,张光.韩城村寨与党家村民居[M].西安:陕西科技出版社,1999.

[7] 刘沛林.家园的景观与基因:传统聚落景观基因图谱的深层解读[M].北京:商务印刷书馆,2014.

[8] 韩城文物旅游局.韩城市文物志[M].西安:三秦出版社,2002.

[9] 黄德海.变迁:一个中国古代村落的商业兴衰史[M].北京:人民出版社,2006.

[10] 韩城市志编纂委员会.韩城市志[M].西安:三秦出版社, 1991:876.

[11] 李百浩,万艳华.中国村镇建筑文化[M].武汉: 湖北教育出版社,2008:71.

[12] 李怀印.中国乡村治理之传统形式:河北获鹿县之实例[M]//黄宗智:中国乡村研究:第1辑.北京:商务印书馆,2003:97.

[13] 周星.乡土生活的逻辑:人类学视野中的民俗研究[M].北京:北京大学出版社,2011:232.

[14] [清]高见南.相宅经纂[M].刻本.河南:中州古籍出版社,1844(清道光二十四年).

[15] 陕西省地方志编纂委员会.陕西省志·建设志[M].西安:三秦出版社, 1999:132.

[16] 王绚.传统堡寨聚落研究:兼以秦晋地区为例[M].南京:东南大学出版社,2010:186.

(编校 郑文武 实习生 郭齐旗)

On Traditional Function of Traditional Villages Based on Theory of Landscape Gene——Taking Dangjia Village as an Example

DUANPu

(College of Fine Arts,Shanxi University,Taiyuan Shanxi 030006,China)

The traditional village has strong history value and cultural value,and it is an important carrier of the Chinese traditional cultures.The paper studies the traditional functions of the traditional villages,based on the landscape gene theory,selected Dangjia village of the Hancheng city of Shaanxi province as a typical case by using the application structure extraction method and based on the residential buildings,public buildings,cultural landscape gene identification and extraction.Through the analysis of the vernacular architecture in history ever to reside,economy,politics,service,education,culture,military and other functions,the paper hopes to provide reference for rural community function improvement in the new period of times.

landscape gene; traditional village; traditional function; Dangjia village

2015-10-18

国家自然科学基金项目(41271167,41401148)

段普(1991-),男,汉族,山西祁县人,硕士研究生,主要研究方向为景观设计。

K928.5

A

1673-0313(2016)06-0030-07