回家吃一碗下南糊

2016-02-04陈旖旎

本刊记者 陈旖旎

回家吃一碗下南糊

本刊记者 陈旖旎

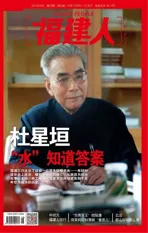

“不是我记忆力好,而是人在外面时间久了,就越来越会怀念家乡的事物和情景,越来越会想念家乡的亲朋和好友!这是乡愁!长期在外的人,哪能没有乡愁啊?”——杜星垣

我回去得作检讨了

1961年5月,阔别家乡26年的杜星垣第一次回乡探亲。彼时他已47岁,任国家经委副主任。

“在中央当了大官的杜星垣回来了!”消息在霞浦三沙不胫而走,邻里乡亲奔走相告,全镇都轰动了。

另一头,从北京到福州再到宁德,一路辗转抵达三沙,杜星垣穿着整洁的中山装,踩着灰旧的布鞋,身后只跟着一个助理。他们甫登三沙,就有县领导、区领导等闻讯赶来,提出要一路陪同,杜星垣拒绝了。

他说:“我是回家探亲的,不是回来光宗耀祖的。我们共产党人不搞那种前呼后拥、鸣锣开道的事。”

被热情的乡亲们围在中间,听着那熟悉的乡音,杜星垣十分激动。他连连问着家乡的情况,问收入怎样,问政策好不好,问土改后各家各户分了多少地、多少房……他还特意带了些糖果、香烟回来招待乡亲们。

杜星垣先后共回乡5次,每次都是轻车简从,没有警卫保镖,没有警车开道,没有前呼后拥,吃住也从不讲究。

1989年,杜星垣退居二线,卸下了所有行政职务,只保留了中央财经领导小组秘书长和中顾委委员的头衔。这年11月,他受中央委派,到福建了解基层情况。这是他第二次回乡。

他只叫省里安排了一辆小车,就与随行的张秘书风尘仆仆地往家乡赶。他们的午餐就安排在三沙镇政府食堂大厅吃,饭桌是简陋的木桌,凳子是老旧的条凳。

当时张秘书照例提前打好招呼,要求吃饭简单点。但食堂炊事员听说是“大领导”回家乡来,琢磨着不能太寒酸了,就做了几道拿手的家常菜,又悄悄上街买了些新鲜的小鱼小虾来加菜,并热了一壶本地特产的米酒。没料到,杜星垣一上桌就笑道:“今天中午的菜超标了,我回去得作检讨了。”

杜星垣其实也有“馋嘴”的时候。

他的妹妹杜赛婵好不容易盼到哥哥回来,便在霞浦城关家中摆了两桌,宴请一家至亲。她特地做了三沙的特色美食下南糊、鱼丸、薄饼卷等,都是杜星垣最喜欢吃的。“记得那次舅舅吃得很多,也特别高兴,聊得也最多。”杜赛婵的女儿杜小玲回忆说。

霞浦县历史文化研究会副会长陈永迁也记得一个关于杜星垣“馋嘴”的趣事。

那时陈永迁在霞浦县委党校学习。一天晚饭时间,杜星垣与霞浦县县委书记、县长等一拨人走进食堂大厅。杜星垣眼尖地看到陈永迁桌上摆着几只熻熟的大梭子蟹和一碗烙熟的下南糊,立马快步走到了陈永迁桌前,指着桌子上的梭子蟹对大家说:“咱们霞浦的梭子蟹真大!我在外面从来没有见过这么大的梭子蟹!”

他还说:“我出去五十几年了,最难忘的就是家乡梭子蟹的甜味和下南糊的乡味了!”

忆起当时的情景,陈永迁形容杜星垣就是一脸标准的“馋相”——“双眼发亮,凸出的喉结还上下活动了一下”。

而后那几天,杜星垣餐餐都少不了梭子蟹和下南糊,吃得那叫一个津津有味。

倾囊为家乡赈灾

“霞浦县三沙湾,系一渔港,面对马祖,有三万多人口,吃水极为困难,更难说台湾的渔民来三沙取水,因此,县里的人跑到我这里求援,原因之一,我是三沙籍……”这是1984年杜星垣给城乡建设保护部副部长叶如棠写的一封信。

那年,有乡亲向杜星垣反映,三沙工业用水与居民用水严重困难,新中国成立后建的周湾水库容量不够,加上泥沙淤积,库容锐减,更是雪上加霜。一旦几个月不下雨,各家各户烧饭、烧水都得用咸水,饭吃进嘴里又咸又涩。当地政府也知清淤乃当务之急,然而没钱,工程只好搁置。杜星垣获悉后,当即找到相关部门协调,反映了三沙水库清淤急需资金的情况,不久,专款就批下来了。

杜星垣常年在外,一旦捕捉到了与家乡挂钩的,他的耳朵就竖得比谁都长。

2006年8月,“桑美”超强台风在福鼎沙埕登陆。三沙众多渔船到沙埕港避风时被巨浪打翻,船沉人亡,损失惨重。远在北京的杜星垣得知消息后,二话不说就捐出自己仅有的3万元积蓄,并动员子女及孙辈捐款。

2007年,陈永迁在上海第二次见到已经93岁高龄的杜星垣。在外地遇上同乡,平日里沉默寡言的杜星垣,话匣子就一下子打开了。陈永迁是霞浦牙城人,杜星垣的奶奶也是牙城人,他就跟陈永迁聊起了少年时期从三沙到牙城的故事。大家听了都有如临其境的感觉,不禁赞叹他的记忆力特好。

“不是我记忆力好,”杜星垣笑道,“而是人在外面时间久了,就越来越会怀念家乡的事物和情景,越来越会想念家乡的亲朋和好友!这是乡愁!长期在外的人,哪能没有乡愁啊?”

杜星垣小时候家住西澳街头顶,在东澳读的小学,幼年的活动范围不大,但他对故乡的一草一木、一山一水,都有着难以割断的感情。

有一次,中科院的退休研究员林奇到北京探望表舅杜星垣,杜星垣问了他许多故乡的事情,问生产,问生活,甚至连东澳妈祖庙前石碑上的刻字都问。他问林奇:“那刻字还在不在?你们看过没有?”林奇回答说看不懂。杜星垣只是笑了笑,没再说什么。

玩“失踪”独访母校

武夷山青竹碑林,有人誉之为“武夷九曲第十景”,林内集有镌刻着名人大家书法墨迹的景石200余块,其中一块“景美人更善,人到胜似家”的碑刻,就是杜星垣赞美武夷的题字。

杜星垣的字常被专业人士夸赞,但他从不张扬自己的书法造诣,来找他求题索字者甚多,基本都被他婉拒了。他留下的墨宝,大多为家乡所题,其中有不少是题赠母校的。

1996年,三沙中心小学庆祝建校90周年,杜星垣这位69年前从这里毕业的老校友,欣然题赠“继往开来再续辉煌”的祝辞和锦旗,还为学校题写了校名。2009年,杜星垣听说三沙中心小学要筹办图书馆,立即让女儿寄去5000元,给学校添置图书。他的善举,加上家乡乡贤的合力,使母校的图书馆成为省农村学校示范图书馆。

杜星垣中学在霞浦第一中学就读。1961年返乡时,他曾专门回母校看望老师王景纯。1989年,他又重访母校。

那天中午,他独自一人从龙首山宾馆步行到一中校园内走走看看,正巧碰到一名青年教师。他以老校友的身份随那位老师回家,边看边关切地询问他家几口人、工资多少、是不是烧蜂窝煤、买菜方不方便、物价贵不贵……

而此时,张秘书正四处寻找杜星垣,急得满头大汗。原来,他是趁着午休“偷溜”出来的。为了不影响学校教学,他没跟当地领导和学校打招呼,连秘书也不晓得。

2002年元月,霞浦一中建校100周年之际,88岁高龄的杜星垣又回来了。

“杜爷爷好!”“秘书长好!”“欢迎杜秘书长回母校!”……听说杜星垣来了,学生们蜂拥出教室。“没想到杜秘书长这么平易近人,就是一位慈祥的长辈。”一名高三学生说道。

此次杜星垣又大笔一挥,题了“育人默滴血,尊师爱生是正道”赠勉母校。

2005年,回福建短期休养的杜星垣,又特地回了一次霞浦,这是他最后一次回乡。

一心牵挂母校发展的杜星垣,当天上午车子一下霞浦高速路口,就马不停蹄来到霞浦一中。听说母校将迁往新址,他又迫不及待地跟着校长前往新校区参观。他一边听着校方介绍母校的迁建计划,一边时不时地点头。“将百年霞中办成群众和社会满意的名校。”这是他寄予母校的厚望,也是他对故乡教育事业的期冀。

“父亲对母校感念很深,尤其在晚年,曾多次和子女及孙辈谈到母校,回忆老师和同学,并且对家乡的文化教育事业尽自己可能的支持和帮助。”他的女儿杜小真说,“这也是促使我安心做教师,40余年从事教育而无怨无悔的一个重要原因。”