浅析中国画艺术与生活

2016-01-29何晓云

何晓云

“艺术来源于生活而高于生活”。从事艺术工作的人都知道这句话并身体力行着,到生活中去挖掘素材成了很多人跋山涉水,到农村、山野去找寻“生活”的动力。这种现象本无可厚非,但如若为了所谓的“深入生活”,就像拿画笔的狩猎者一样,哪里有稀奇古怪的事和物,就去哪里猎奇的话,则是曲解了深入生活的含义。我们身边的现代文明同样也是生活,离我们更近,何必一味寻求相对落后封闭的风土人情?脱离自己的现实生活难免使艺术走向表面化。另外,以为记录下了丰富多彩的生活的画面,就认为有时代气息,有创新观念也是只看重内容的丰富性,忽视了艺术语言形式的重要性,而语言形式是和我们的社会生活、精神生活更为息息相关的。由此可见,好的艺术应当是时代背景下,人们的自然生活、社会生活、精神生活、思想观念甚至是社会心理的集中体现,而这些无一不是形成创作者语言形式及个性特征的基础。

中国画作为绘画艺术的一个类别,既具有绘画艺术的价值共性,又因为它植根于中国五千年文明历史的土壤,使得它更具有中华民族的哲学思想和审美价值,更贴近中国的文化脉络。

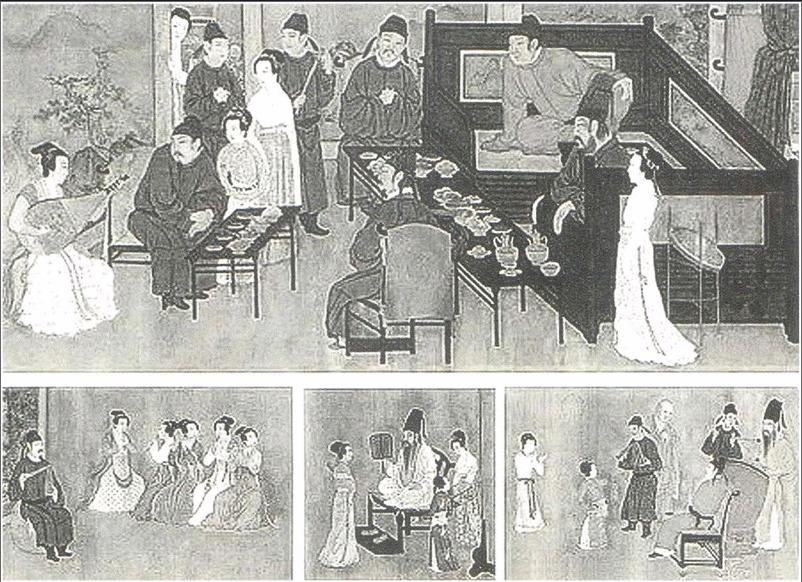

先说说时代背景。法国画家库尔贝说:“一个时代只能由它自己的艺术家来再现。”艺术的当代性是时代对艺术家的要求,是艺术家历史使命感在艺术中的表现,是时代生活和社会审美心理的体现。在中国画史上,体现时代特征的优秀画作不胜枚举。如顾闳中的《韩熙载夜宴图》,从人物造型到生活情趣无不体现着那个特定时代的风情,而男强女弱的主观造型也体现着当时男尊女卑的社会心理。反观当今的中国画坛,很多画家却无视社会的变迁,仍在以古为乐、大量生产与现代文明毫不相干的“当代古画”,从形式到内容都仍然停留在千百年前。我们都知道艺术是生活的反映,当不了解我们这个民族的人或是我们的后人看到这类标着生产日期的艺术产品,他们会怎样猜想我们所处的时代呢?如此,怎能实现中国画的现代性发展,怎能体现当今社会的整体面貌和时代精神呢?当然,作为中国画家,为体会笔墨,临习古人,作些与时代生活不相干的笔墨小品也无可厚非,但倘若将其作为毕生的追求,视现实的生活于不顾,则是没有出路的。

再来说中国画与自然生活和社会生活的关系。这实际上包含了中国画的三大传统门类:山水、人物和花鸟。对艺术而言,各种生活都有价值。比如:李可染画山水,张立辰画花鸟,刘大为画骆驼,田黎明画现代人,他们分别传达了不同的生活信息。在中国画史上,曾经有一个对“艺术反映生活”有着严格的范围限定的时期,换句话说,就是认为有些生活和思想感情适合用艺术手法来反映,有些则不适合。随着时代的发展,这种观念逐渐被抛弃,从越来越多的当代中国画家的艺术实践及众多的优秀作品来看,在不违背法律和无碍社会公德的前提下,艺术对生活内容的反映应该是包罗万象的。艺术中的“生活”并没有高低贵贱之分,有的画作表现伟人,却不一定成为经典,有的表现醉鬼或流浪汗,却成为传世名作。可见,艺术对“生活”的要求不同于社会教化,如果硬要划定一个可以表现的范围,只会造成艺术的千人一面或大量的雷同。中国画在改革开放前很长一段时间,所反映的题材单一,形式趋同。自改革开放以来,社会对艺术创作的包容程度越来越高,艺术的个性、精神逐步得到体现。然而。如果认为艺术创造可以脱离现实的生活,可以凭个人主观臆想来完成,也未免将艺术看得太简单了。艺术发展到今天,无论中外,固然可以不再担负记录社会生活和再现历史的任务,但也不能背离与真善美相关的艺术准则。就中国画来说,它本身具有的受中国传统文化和当代社会生活影响而形成的独有的审美准则永远不可取代,这种审美准则不是个人的力量所能决定的,它存在于人们的共识之中。真正的艺术创作,仅有一己之见还不够,个人创见要符合人间共识才有意义,这离不开传承的教养和现实的感受。人们身处相同的文化氛围,以大体相同的方式生活,久而久之,会产生相同的对于美和丑的判断,形成共同的审美理想。说到中国画,人们共同的审美判断从何而来呢?无疑是从共同的社会文化生活中来,一旦脱离了共同生活的这块土壤,中国画的传承和创新都无从谈起。

生活永远给予创作者取之不尽的源泉,而且从古至今,越来越多元的自然、人文环境和社会生活使中国画的多元化创新发展成为可能。今天的中国画坛可以说正在走向一个多元的局面,这种多元包含着不同的艺术观和形式手段同时并存、各显风采,不同艺术门类之的相互渗透也使原本的艺术形式冲出旧的格局而不断创新。譬如现在很多青年中国画家在创作时吸收了影像、多媒体等其他艺术门类的优势,这种尝试是否成功暂且不谈,这种创新的胆识却是难能可贵,这也是关注当代现实生活的一种体现。安于守陈,绝不会大有作为。只有在永远不满足的孜孜追求中才能开拓新的境界。对社会生活有着真正深入的关切,我们的作品才会有更大的历史含量和高度的现实感、使命感。

谈到精神生活。这里面包含的概念之广远远超过自然生活和社会生活,它关乎社会和个人,是个人的情感、观念以及对世界的感受等等。每个人身处的环境和成长轨迹的不同决定了这些概念的个体差异,同时它们的共性又形成了一种普遍的审美价值和社会心理。艺术家如若能准确地把握住这种打着时代烙印的社会特征,并运用独到的视角、语言进行传达,则可能产生意义非凡的深刻作品。所以艺术家在生活里能否感知美的存在,不能仅靠表面的“深入生活”,这样的生活人人都有,却未必人人能成为艺术家。鲁迅能写出《阿Q正传》,不是因为他比别人有更多当时的农村生活的体验,是因为准确地把握了时代特征并有着非同寻常的感受力,而这些正是精神生活的范畴。对于中国画来说,优秀的作品同样应该具备反映时代特征、彰显个人独特感受的超强能力,这正是“艺术来源于生活”的精髓。正是由于这种精神生活,画家们才得以找到自己用以表达的语言形式。塞尚说:“方法是从接触自然中产生的,随着情况而发展,它就在于给你的感觉找出适当的表现形式,并在这些感觉的基础上创造自己的美学。”一千五百年前,谢赫制定的“六法”及唐、宋、元、明、清历代大师的笔墨,无不与他们的时代社会封闭、社会生活单一历史背景下产生的审美情趣有关。今天的中国画家如果还是以这“六法”作为中国画的唯一法则,无疑将导致中国画艺术严重地滞后于现实,因为时代变了,人们的审美情趣也会改变。谁也不能否认,我们正处在一个从未有过的、日新月异的科技文明时代,因此,日常生活中的衣食住行及各方面的变化都成为我们创造新艺术的起点与归宿,否则艺术将游离于我们的生活之外,失去应有的价值。在我国古代绘画中,大多以文学性、叙事性为特征,这种创作手法有许多古典艺术的理论作为支撑,但这些理论却与现代艺术的创作规律相违背,现代艺术是图像性、信息性的,它更适合现代社会瞬息万变的生活,从而在与现代社会更融洽的语境中显现出艺术独立的品质与价值。中国画艺术是对民族、时代的感知与生存方式的艺术表现,中国画的独特正在于中国人的独特,并随着中国人思维方式的变化而发展。一方面,中国画有其不变的民族属性,在工具、载体上有区别于其他艺术门类的独特之处,但另一方面也应看到,任何事物都有自己最初的发生期、发展期和成熟期,也同样有它的衰落与自闭。如同河流,如果没有新的泉源的注入,必定会慢慢流于瘦小、枯竭。因此,在世界的横向联系如此广阔的今天,中国画也应面向更广阔的人类生活,从不同的渠道引入异质,从而壮大自己的势力。海纳百川所以博大深邃,但海的成味和蓝色却不会因此而改变。

艺术关乎精神生活,艺术创作源于个人内心世界的表现,但这个内心世界不会与生俱来,用来表现内心世界的形式手段也不会凭空出现,艺术感受来自于个人对生活的理解,人的头脑好比接收站、加工厂,却不是宇宙本原。无论从哪个角度说,艺术都不能与真实具体的生活无关。现代大工业化、商业化以及网络虚拟化的生活提供给画家的是与以往中国画完全不同的生活体验和感性经验,但这正是这个时代的特质,画家的所思所想、观念意识也必定要跟随这个时代,作品中才能体现对这个时代的精神关照。没有生活积淀与人文关怀的艺术必定是轻飘的。

中国画在目前看来虽然呈现出多元的局面,但也可以说鱼龙混杂,在许多方面既丢失了传统的技巧与学术,又不善于从现实生活中获得感悟和启发,造成了中国画的不伦不类。造成这种局面的关键原因,就是忽视从方方面面的实际生活中获取真实的材料和感悟,忽视中国几千年文明孕育的传统智慧对当代艺术发展的积极作用。没有此时此地具体生活的实感,艺术的个性与深刻将无处找寻。

责任编辑/兰宁远