以问题驱动探究,用变式推向纵深

2016-01-28凌峰

凌峰

摘 要:阐述新课程背景下高中物理教学设计要科学构建情境,以问题驱动探究,用变式推向纵深,凸现主干、横向展开、逐层推进,课堂教学实现目标高远、内容丰厚、实践充分、活动有效;实现教师对学生在知识与技能上的指导,过程与方法上的辅导,情感、态度、价值观上的引导,提高课堂教学效率,达到教学效益的最大化。

关键词:课堂教学;问题;变式;有效性

多年来的课题实践中,我以课堂教学为平台,努力实践“以问题驱动探究,用变式推向纵深”的课堂教学模式,取得了初步成果,但也有些许困惑,本文结合本人的实际教学,谈谈自己的体会。

一、问题的提出

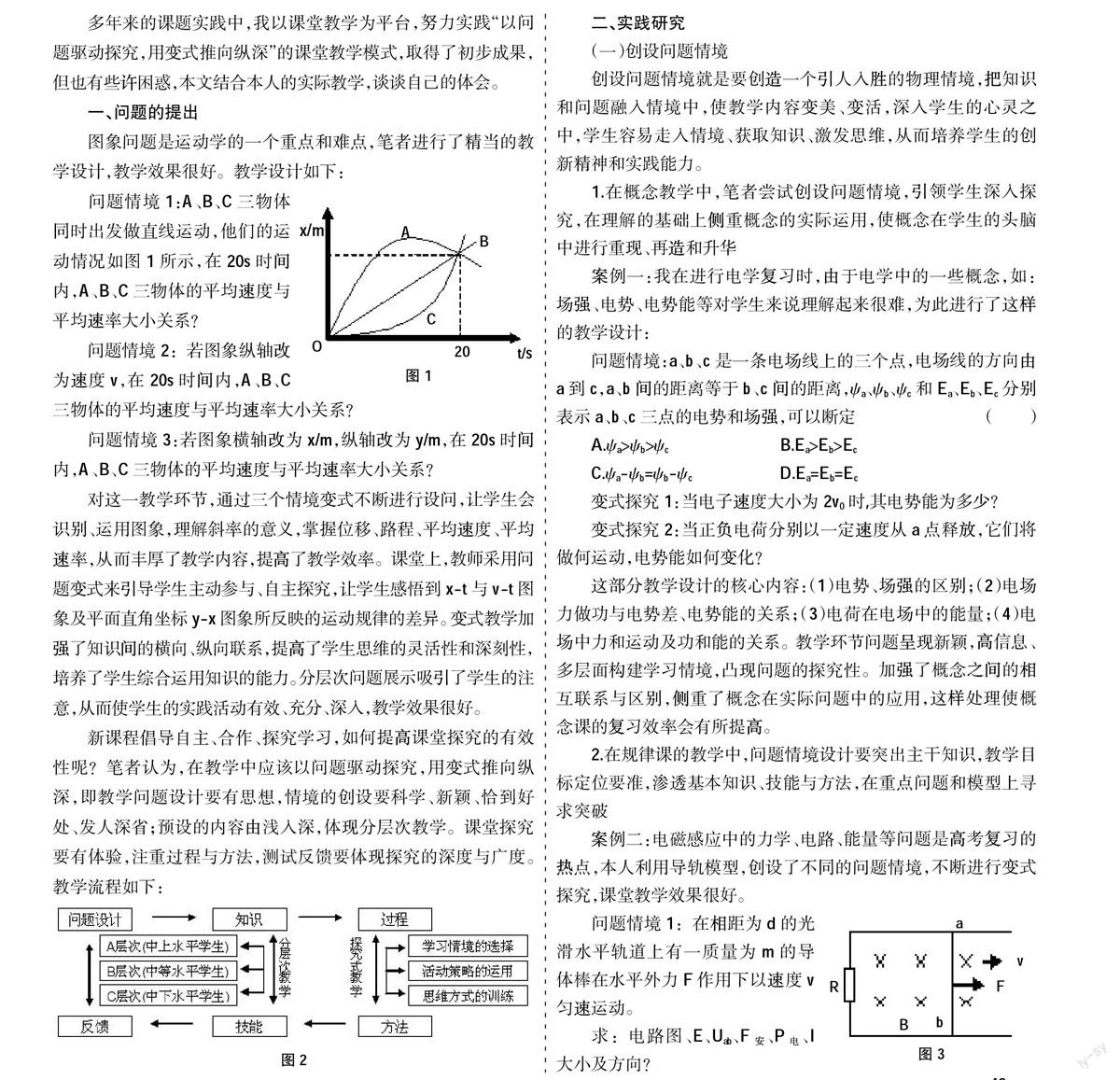

图象问题是运动学的一个重点和难点,笔者进行了精当的教学设计,教学效果很好。教学设计如下:

问题情境1:A、B、C三物体同时出发做直线运动,他们的运动情况如图1所示,在20s时间内,A、B、C三物体的平均速度与平均速率大小关系?

问题情境2:若图象纵轴改为速度v,在20s时间内,A、B、C三物体的平均速度与平均速率大小关系?

问题情境3:若图象横轴改为x/m,纵轴改为y/m,在20s时间内,A、B、C三物体的平均速度与平均速率大小关系?

对这一教学环节,通过三个情境变式不断进行设问,让学生会识别、运用图象,理解斜率的意义,掌握位移、路程、平均速度、平均速率,从而丰厚了教学内容,提高了教学效率。课堂上,教师采用问题变式来引导学生主动参与、自主探究,让学生感悟到x-t与v-t图象及平面直角坐标y-x图象所反映的运动规律的差异。变式教学加强了知识间的横向、纵向联系,提高了学生思维的灵活性和深刻性,培养了学生综合运用知识的能力。分层次问题展示吸引了学生的注意,从而使学生的实践活动有效、充分、深入,教学效果很好。

新课程倡导自主、合作、探究学习,如何提高课堂探究的有效性呢?笔者认为,在教学中应该以问题驱动探究,用变式推向纵深,即教学问题设计要有思想,情境的创设要科学、新颖、恰到好处、发人深省;预设的内容由浅入深,体现分层次教学。课堂探究要有体验,注重过程与方法,测试反馈要体现探究的深度与广度。教学流程如下:

二、实践研究

(一)创设问题情境

创设问题情境就是要创造一个引人入胜的物理情境,把知识和问题融入情境中,使教学内容变美、变活,深入学生的心灵之中,学生容易走入情境、获取知识、激发思维,从而培养学生的创新精神和实践能力。

1.在概念教学中,笔者尝试创设问题情境,引领学生深入探究,在理解的基础上侧重概念的实际运用,使概念在学生的头脑中进行重现、再造和升华

案例一:我在进行电学复习时,由于电学中的一些概念,如:场强、电势、电势能等对学生来说理解起来很难,为此进行了这样的教学设计:

问题情境:a、b、c是一条电场线上的三个点,电场线的方向由a到c,a、b间的距离等于b、c间的距离,ψa、ψb、ψc和Ea、Eb、Ec分别表示a、b、c三点的电势和场强,可以断定( )

A.ψa>ψb>ψc B.Ea>Eb>Ec

C.ψa-ψb=ψb-ψc D.Ea=Eb=Ec

变式探究1:当电子速度大小为2v0时,其电势能为多少?

变式探究2:当正负电荷分别以一定速度从a点释放,它们将做何运动,电势能如何变化?

这部分教学设计的核心内容:(1)电势、场强的区别;(2)电场力做功与电势差、电势能的关系;(3)电荷在电场中的能量;(4)电场中力和运动及功和能的关系。教学环节问题呈现新颖,高信息、多层面构建学习情境,凸现问题的探究性。加强了概念之间的相互联系与区别,侧重了概念在实际问题中的应用,这样处理使概念课的复习效率会有所提高。

2.在规律课的教学中,问题情境设计要突出主干知识,教学目标定位要准,渗透基本知识、技能与方法,在重点问题和模型上寻求突破

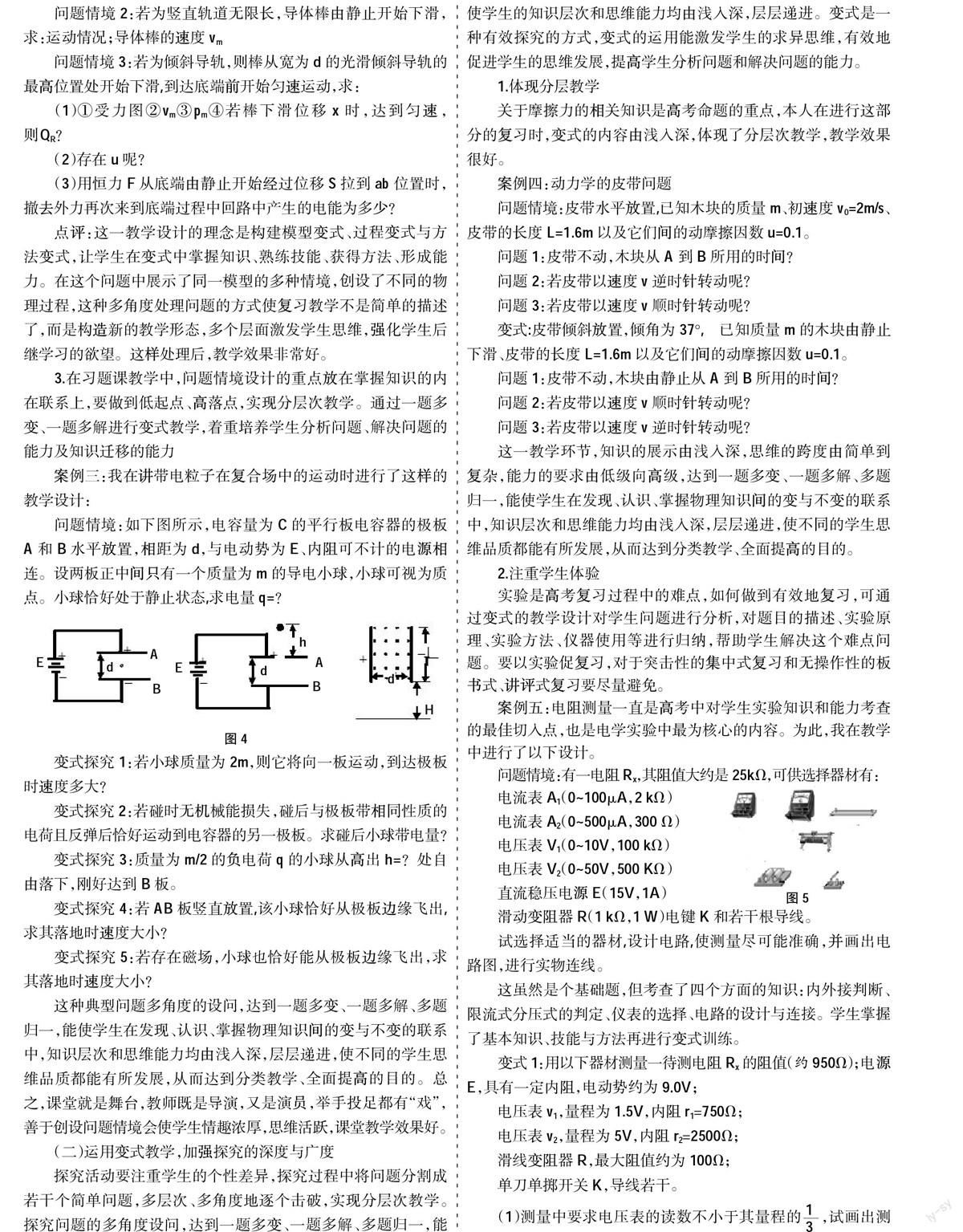

案例二:电磁感应中的力学、电路、能量等问题是高考复习的热点,本人利用导轨模型,创设了不同的问题情境,不断进行变式探究,课堂教学效果很好。

问题情境1:在相距为d的光滑水平轨道上有一质量为m的导体棒在水平外力F作用下以速度v匀速运动。

求:电路图、E、Uab、F安、P电、I大小及方向?

问题情境2:若为竖直轨道无限长,导体棒由静止开始下滑,求:运動情况;导体棒的速度vm

问题情境3:若为倾斜导轨,则棒从宽为d的光滑倾斜导轨的最高位置处开始下滑,到达底端前开始匀速运动,求:

(1)①受力图②vm③pm④若棒下滑位移x时,达到匀速,则QR?

(2)存在u呢?

(3)用恒力F从底端由静止开始经过位移S拉到ab位置时,撤去外力再次来到底端过程中回路中产生的电能为多少?

点评:这一教学设计的理念是构建模型变式、过程变式与方法变式,让学生在变式中掌握知识、熟练技能、获得方法、形成能力。在这个问题中展示了同一模型的多种情境,创设了不同的物理过程,这种多角度处理问题的方式使复习教学不是简单的描述了,而是构造新的教学形态,多个层面激发学生思维,强化学生后继学习的欲望。这样处理后,教学效果非常好。

3.在习题课教学中,问题情境设计的重点放在掌握知识的内在联系上,要做到低起点、高落点,实现分层次教学。通过一题多变、一题多解进行变式教学,着重培养学生分析问题、解决问题的能力及知识迁移的能力

案例三:我在讲带电粒子在复合场中的运动时进行了这样的教学设计:

问题情境:如下图所示,电容量为C的平行板电容器的极板A和B水平放置,相距为d,与电动势为E、内阻可不计的电源相连。设两板正中间只有一个质量为m的导电小球,小球可视为质点。小球恰好处于静止状态,求电量q=?

变式探究1:若小球质量为2m,则它将向一板运动,到达极板时速度多大?

变式探究2:若碰时无机械能损失,碰后与极板带相同性质的电荷且反弹后恰好运动到电容器的另一极板。求碰后小球带电量?

变式探究3:质量为m/2的负电荷q的小球从高出h=?处自由落下,刚好达到B板。

变式探究4:若AB板竖直放置,该小球恰好从极板边缘飞出,求其落地时速度大小?

变式探究5:若存在磁场,小球也恰好能从极板边缘飞出,求其落地时速度大小?

这种典型问题多角度的设问,达到一题多变、一题多解、多题归一,能使学生在发现、认识、掌握物理知识间的变与不变的联系中,知识层次和思维能力均由浅入深,层层递进,使不同的学生思维品质都能有所发展,从而达到分类教学、全面提高的目的。总之,课堂就是舞台,教师既是导演,又是演员,举手投足都有“戏”,善于创设问题情境会使学生情趣浓厚,思维活跃,课堂教学效果好。

(二)运用变式教学,加强探究的深度与广度

探究活动要注重学生的个性差异,探究过程中将问题分割成若干个简单问题,多层次、多角度地逐个击破,实现分层次教学。探究问题的多角度设问,达到一题多变、一题多解、多题归一,能使学生的知识层次和思维能力均由浅入深,层层递进。变式是一种有效探究的方式,变式的运用能激发学生的求异思维,有效地促进学生的思维发展,提高学生分析问题和解决问题的能力。

1.体现分层教学

关于摩擦力的相关知识是高考命题的重点,本人在进行这部分的复习时,变式的内容由浅入深,体现了分层次教学,教学效果很好。

案例四:动力学的皮带问题

问题情境:皮带水平放置,已知木块的质量m、初速度v0=2m/s、皮带的长度L=1.6m以及它们间的动摩擦因数u=0.1。

问题1:皮带不动,木块从A到B所用的时间?

问题2:若皮带以速度v逆时针转动呢?

问题3:若皮带以速度v顺时针转动呢?

变式:皮帶倾斜放置,倾角为37°, 已知质量m的木块由静止下滑、皮带的长度L=1.6m以及它们间的动摩擦因数u=0.1。

问题1:皮带不动,木块由静止从A到B所用的时间?

问题2:若皮带以速度v顺时针转动呢?

问题3:若皮带以速度v逆时针转动呢?

这一教学环节,知识的展示由浅入深,思维的跨度由简单到复杂,能力的要求由低级向高级,达到一题多变、一题多解、多题归一,能使学生在发现、认识、掌握物理知识间的变与不变的联系中,知识层次和思维能力均由浅入深,层层递进,使不同的学生思维品质都能有所发展,从而达到分类教学、全面提高的目的。

2.注重学生体验

实验是高考复习过程中的难点,如何做到有效地复习,可通过变式的教学设计对学生问题进行分析,对题目的描述、实验原理、实验方法、仪器使用等进行归纳,帮助学生解决这个难点问题。要以实验促复习,对于突击性的集中式复习和无操作性的板书式、讲评式复习要尽量避免。

案例五:电阻测量一直是高考中对学生实验知识和能力考查的最佳切入点,也是电学实验中最为核心的内容。为此,我在教学中进行了以下设计。

问题情境:有一电阻Rx,其阻值大约是25kΩ,可供选择器材有:

电流表A1(0~100μA,2 kΩ)

电流表A2(0~500μA,300 Ω)

电压表V1(0~10V,100 kΩ)

电压表V2(0~50V,500 KΩ)

直流稳压电源E(15V,1A)

滑动变阻器R(1 kΩ,1 W)电键K和若干根导线。

试选择适当的器材,设计电路,使测量尽可能准确,并画出电路图,进行实物连线。

这虽然是个基础题,但考查了四个方面的知识:内外接判断、限流式分压式的判定、仪表的选择、电路的设计与连接。学生掌握了基本知识、技能与方法再进行变式训练。

变式1:用以下器材测量一待测电阻Rx的阻值(约950Ω);电源E,具有一定内阻,电动势约为9.0V;

电压表v1,量程为1.5V,内阻r1=750Ω;

电压表v2,量程为5V,内阻r2=2500Ω;

滑线变阻器R,最大阻值约为100Ω;

单刀单掷开关K,导线若干。

(1)测量中要求电压表的读数不小于其量程的,试画出测量电阻Rx的一种实验电路原理图。

(2)若电压表v1的读数用U1表示,电压表v2的读数用U2表示,则由已知量和测得量表示Rx的公式为?

通过考题的变式训练,让学生明确考试方向,掌握考查的侧重点,提高应试能力,这样处理会使学生的实践活动有效、充分、深入,从而提高复习的效度。

3.要做到低起点、高落点,着重培养学生分析问题、解决问题能力及知识的迁移能力

案例六:电场力做功是电场的能的性质的重要内容,笔者进行了探究式教学,注重对学生的学习方法进行引领、同化和提升,效果很好。例题设计如下:

问题情境:质量为m、电荷为+q的带电小球用一根不可伸长的长为L的绝缘轻细线悬挂于O点且mg/qE=,电场方向水平向右,现将小球向右拉到悬线水平位置静止释放。求小球到达最低点时,受到绳子的拉力多大?

变式1:若电场水平向左,拉力为多大?

变式2:在方向水平的匀强电场中,一不可伸长的不导电细线的一端连着一个质量为m的带电小球,另一端固定于O点。把小球拉起直至细线与场强平行,然后无初速释放。已知小球摆到最低点的另一侧,线与竖直方向的最大夹角为θ,求小球经过最低点时细线对小球的拉力。

通过变式教学,使知识的展示由浅入深,思维的跨度由简单到复杂,能力的要求由低级向高级,不仅可以做到分层教学,使不同程度的学生得到充分的体验、实践,提高学生的课堂效率,而且可以培养学生的综合分析能力以及知识的牵引能力。

新课程倡导探究式教学,探究式教学的教学设计要注重过程与方法,营造师生互动、和谐的探究氛围,使课堂教学充满生机和智慧,努力培养学生的创新精神和实践能力。探究式教学能优化学生的学习方式和学习方法,给学生营造一种有效交流的氛围,让学生充分参与到课堂教学中,就会激发学生的学习兴趣,从而熟练技能、掌握方法、获得体验。

参考文献:

[1]成勇.关注高中物理教学中学生的学习体验.物理教学探讨,2009(03).

[2]陈文芳.谈体验式教学对高中物理教学的意义.新课程:上,2011(04).

编辑 张珍珍