福建土楼这么多,怎么保护与开发?

2016-01-28方锵锵

方锵锵

12月14日,平和芦溪镇芦丰村厥宁楼发生火灾。厥宁楼被称为世界上最大的圆形土楼。这场大火烧毁了连在一起的七户人家四层28间房。幸运的是,前两进的房子保住了,没有人员伤亡。据初步调查,火灾由其中一位住户在屋内烧纸钱引发。

1988年8月,同济大学考察队来此考察时,认定丰作厥宁楼是“迄今已发现的世界最大的圆形土楼”,文史爱好者近年在100多年前的四张英国明信片上,也发现了厥宁楼的身影。

此次厥宁楼的失火,不是偶然事件。以土木结构为主的土楼,经历几百年的变迁之后,建筑材料、建筑结构的老化,土楼居民的外迁,都是土楼逐渐走入历史的原因。

土楼,福建旅游的头牌名片。宏大的夯土建筑,或圆或方规整如军营的围合式结构,散布在福建西南部绿色的丘陵与盆地间,调动着人们关于生存不易的年代里,祖先们筚路蓝缕、聚族而居的传统生活的全部想象。

平和庄上土楼,是世界上最大的土楼。

这是一种在气势上很难让人不折服的民居形态。而与这种建筑形态相呼应的,是两种东西:一,是当人们仍旧居住在它里面时,生活的组织形态,其中,宗法社会的凝聚力与强悍的价值传承,足以让今天的人唏嘘感叹;二,是这种就地取材、经济实用的建筑,这种本质上是“穷人造房子”的营造方式,其中既蕴含着“以主观能动补物质不足”的生存生活智慧,也谦逊地体现了旧时乡人对自然环境的尊重与体恤。这两种东西,对于今天的乡村(空心化、原子化、价值失范如造房攀比等等)来说,尤其具有针对性的“愈疗”意义。

所以,当这座土楼倒下,那座土楼被烧,另外的更多的土楼少有人居,凋敝破败,我们会感到无比心痛、可惜。但在心痛过后,当问到“该怎么办”时,不管是村民还是城里人,不管是专家还是干部,似乎都有一种掉进了乱麻坑子的困惑与矛盾:被列入世界物质文化遗产的土楼,有46座;而在福建,符合严格定义的土楼,有3000多座;如果把这个定义再放宽一点,福建民间各种形式的土楼,有10000多座。

被列入世界物质文化遗产,意味着有保护的政策,也有保护的钞票,更有吸引游客从天南海北专程过来看看的底气。这46座土楼,从保护下来的角度看,问题不大,即便有问题,也是开发手段不高明、旅游产品设计不高级、重要的以建筑实物宣讲与教益的“公共功能”被商业消费抑制这些问题。

然而,在这46座之外,不够那么幸运的土楼们,面临的却是建筑的生命是完结还是延续的问题。就好比这个月刚刚被烧掉的平和芦溪镇芦丰村厥宁楼。它绝不是土楼中的“丑小鸭”, 实际上,它不仅曾经是“最大的圆形土楼”,它还早在100多年前就登上了英国的明信片。

一座土楼,倒了就是倒了,没了就是没了。不可逆转,无法穿越回去拯救。

然而还有更严重却相对隐性的:随着土楼这种建筑一并没落乃至消失的,是乡村中那些曾经可以凭着一手泥瓦活儿(夯土技艺、传统房梁屋架檐瓦营造修补)平衡生活的匠人,以及他们手上的技艺。这种技艺,属于前工业时代,难以被精确度量、拆解、记录,与经验、与长久训练之后身体对于“火候”的直觉拿捏紧密相关,一旦匠人不再被市场需要、技艺被荒废,同样不可逆转,无法穿越回去拯救。

那么,还有什么?曾经的乡村,自给自足的经济与生活形态中,一种模糊的分工:农人与匠人。农人靠斗米之资,所费不必很多,可以雇请匠人做些简单的修复与维护工作;匠人靠手艺游走方圆几个村落,亦能小富即安,妥善生活。这种在乡村经济体内部,圆熟的、小规模的、节制而质朴的供需平衡,不也同样是一旦被打破,便很难再被修复?

乡村的逻辑永远不同于城市的逻辑。乡村的尺度永远不同于城市的尺度。乡村的承受力、购买力、回馈力,都无法去套用一个城市的、大资本的、全商业的模板,在后者面前,乡村是脆弱的,仅凭一村之力很难自保的。

土楼的危机,不是几座夯土建筑的危机,它是整个乡村危机的一个外化表现,打个比方,乡村的机体正在衰竭,倒塌的或烧掉的土楼,是反馈在这具躯体皮肤上的坏死斑,这也意味着,头疼医头、脚痛医脚,仅就建筑说建筑,是既无法治标更无法治本的。

我们讲了危机,讲了严峻,那么言归正传,我们来看看,土楼保护这个事儿上,究竟有哪些乱麻?怎么来理顺?在21世纪的今天,是不是有什么开脑洞、挂外挂的保护思路、模式?

这个公益组织正在云霄修缮土楼!

陶淑楼座落于云霄县下河乡内龙村,据传为南宋所建,至今有六百多年的历史。陶淑楼是一栋高三层、由三十间独立房间围合而成的圆形土楼。民国十三年陶淑楼经过一次大修,直到如今,土楼的土木结构有了不同程度的损坏。今年十一月开始,致力于闽南地区的古建筑保护、社区营造的“好厝边”公益团队,着手在云霄县内龙村进行陶淑楼的修复工作。

“好厝边”是由返乡青年和建筑师共同发起的公益项目,专注于闽南土楼保护和乡村社区营造。图为“好厝边”公益项目团队与土楼当地居民。

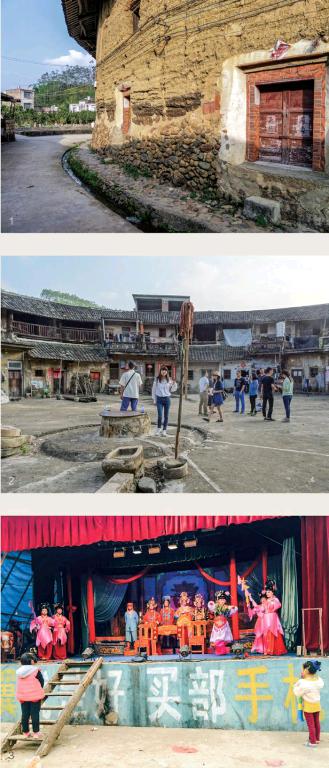

1/2. 陶淑楼的外部和内院。3. 每到年底村里还会举办“年尾福”的活动。

Q:介绍一下好厝边现在正在做的项目。

A:我们目前要修缮的陶淑楼位于云霄县下河乡内龙村。圆土楼是村庄的核心,是一个承载公共记忆和乡土文化的空间。我们希望通过公共空间的修复,将社区凝聚起来,继而带动周边其他设施的建设和环境的改善。

陶淑楼的修缮只是第一步。后续工作包括组织村民保护村庄自然环境,如推广垃圾分类,保护溪流、树木和野生动物等等。我们还计划开展自然教育和生态农业。

“好厝边”的核心,是生活方式的探索,是人心的重建。它包含发起人对“什么是好的生活,好生活的本质是什么”的反思。我们选择乡村,因为相比于城市,乡村与自然的关系更近。我们选择了土楼,因为这里非常适合营造一种有社区感的生活。

Q:目前的进度如何?

A:我们目前进行了三次考察。第一次考察做的是可行性分析,经过建筑师的评估,我们认为,陶淑楼完全值得修缮,村庄的整体格局、自然环境也比较理想。

第二次考察主要为屋顶修缮做准备,评估屋顶受损情况。我们组织村民起草了《陶淑楼修缮公约》,村民承诺承担部分修缮成本。村委、老人协会将协助我们众筹剩下的资金。我们还做了内龙村的航拍,为将来村庄整体规划做准备。

第三次考察,我们邀请了雷励中国,它组织青少年开展远征活动,最初是英国查尔斯王子在1978年发起的。雷励中国同意在内龙村设立站点,组织青少年志愿者来这里服务社区,参与土楼施工。我们计划在春节前完成资金筹集,并开始土楼屋顶的修复。

Q:土楼周边的环境如何?有没有其他的活动?

A:村子不大,是以土楼为中心的环形的村子,村民们在土楼周边建了一些房子,但是遇到大的节庆活动还是会回到土楼里。平时也会带着孩子去土楼看望长辈,找人聊天,做做饭,功能有点像城市的小公园。村子里还保有一些当地的民俗,像现在到了年底还有做“年尾福”的活动,请潮州的剧团来唱戏。这里的文化既有许多闽南特色又受到潮汕文化的影响,挺特别的,村子里每年还有“三山国王”“走溪”赛会,将“三山国王”神像从村子里的“龙兴庙”里抬到陶淑楼进行祭拜,然后再将神像抬出土楼“走溪”。这些都是很好的传统习俗,可以增加社区的凝聚力,我们也可以通过对陶淑楼的修缮把当地的传统习俗保护下来。

Q:除了土楼修缮以外,还有什么其他的配套?

A:我们打算成立陶淑书院开展自然教育。城里的孩子希望亲近大自然,我们就想让村里的孩子和城里的孩子一起玩。村里的孩子有野性,对自然的认知多,他们能够在这里互相学习,共同成长。城里的孩子来是要收费的,我们希望让这个村庄可持续的发展下去,因此不能总是依靠外来资金,而对乡村的孩子是一个半公益的性质。

另外,我们去考察的时候,发现村子周围的溪流没有工业污染,整体生态保存得还是比较完好的,但是居民环保意识比较弱,会把一些生活垃圾倾倒到小溪里。还有一些当地的桉树林,将来我们希望能以合作社的形式,让村民提供房产或是自家的果树林加入我们的陶淑书院,提供给我们做自然教育和文化传承。我们希望能够通过我们的带动,让村民积极地参与进来,通过切身的体会,将桉树改种成自然有机的果树,改善当地的生态环境。

Q:你们的这种模式适合什么样的土楼来借鉴?

A:我们针对的不仅是土楼,在我们的设想中,只要村子里面有遗留下来的有共同记忆的古建筑,都可以用我们这样的模式来进行社区营造。这种通过修复公共空间以提高社区凝聚力,然后通过合作社来带动村庄发展的模式,我觉得是可以推广的。总的来说,我们还是针对那些正在消失的古民居、古村落,但前提是村民需要有自觉,愿意通过自己的力量来建设自己的家园。

从乡建的角度看土楼保护

福建土楼主要分布在福建省漳州南靖、华安,龙岩市永定等地。土楼以土、木、石、竹为主要建筑材料,利用未经烧焙的并按一定比例的沙质黏土和黏质沙土拌合而成,用夹墙板夯筑而成的两层以上的房屋。福建土楼是分布最广,数量最多,品种最丰富,保存最完好的土楼。是客家文化的象征,故又称为“客家土楼”。

目前在中国,不仅仅是土楼,几乎所有的乡村聚落和文化遗产,都面临同样的严重问题:即全面的衰竭和坏死。土楼的倒塌并不是土楼本身的问题,而是我们整个农村社会机制出现了问题,这个问题从大的方面说,是随着近三十年改革开放的城市化过程,抽取了太多的农村资源,包括人口和土地,导致非常严重的城乡差异化,农村面临严重失血和缺氧。年轻的人离开了乡村,出外打工,原有的生产方式被彻底破坏,农民无法依赖传统农业维持生计,被迫进入城镇化的生产方式,由此而产生的一系列问题,根源其实都在于此。

土楼倒塌的问题,只是目前整个村落衰败的外在表现。所以村落的治理,不能单方面只从建筑的角度进行保护。土楼的保护,首先必须从村落的内在生存机制与自我修复功能着手,采用类似中医的综合治理办法,慢慢进行调理和护养,才能使其重新焕发活力。

Q:土楼保护,为什么不能单方面靠政府?

A: 首先,政府的资助是非常有限的。“历史文化名镇、名村”、“历史街区“、“传统村落”、以及“美丽乡村”等,尽管政府制定了各项保护政策,各市县往上报,定名挂牌,有一定的资助,但是这个资助十分有限,对于大量的村落衰败而言,也只能是杯水车薪。几栋保存尚好的老房子被列为文物,作为文物保护下来,一次性给到几百万进行修缮,但这之后呢?房子可能还是会塌。因为老房子没人住,没有人气,倒塌得更快,而且这种倒塌的速度可能比保护的速度还快。福建土楼有多少,整个中国乡村聚落中的传统民居有多少,那么大的量,政府不可能有那么大一个实力,通过输血的方式,把这些问题都解决掉。所以,土楼保护,不能单方面光靠政府的资助,也不能指望城里人的“帮忙”(有时甚至是帮倒忙),土楼保护的主体是村民自身,应该结合农村自身的土地制度、生态环境、产业模式、社会组织、公共系统、文化资源和工艺传承等几个方面进行综合治理。

其次,政府的钱是公共资源,是纳税人的钱,除非某栋建筑被列为文物,成为公共资源,否则政府去资助,从法律上讲是有问题的,不可能用公家的钱去给到私人的住宅进行修缮和维护。

政府的钱,更重要的是要投在公共服务和设施上,比方说村落的卫生设施改善,下水管道铺设、公共厕所修建、结构加固以及防火防灾等设施。此外,政府的钱,可以通过良好的制度的设计,制定一个既符合法律,又有利于村落集体公众利益的方法,以村民集体为单位,充分调动村民的积极性,恢复村民的文化自信心。我举一个例子,台湾的公共政策很好,他们有这么一种政策,民间如果有历史价值的老房子,可以向政府申报文化遗产项目,政府会基于公共利益的原则出资修缮。那么这个公共利益在哪里呢?政府会与当事人签订合约,你申请了政府的资助,这栋房子修缮好之后,你要拿出来面向公众参观展示,作为某种程度上的公共资源,每天白天开放,不可以锁门,欢迎民众来参观,这个私宅就变成了一个半公半私的财产。房子的主人也很愿意,因为修缮是要花一笔大钱的,他们去申请,解决了一部分钱上的压力,他所要做的无非是向公众开放,还能光宗耀祖,这就是一种良性的机制。

在我国现行的政策体系下,政府对于村落保护的资金补贴,往往由于对村落现状和内在机制缺乏基础性的研究,导致落实过程效果有所偏差,甚至会产生一堆莫名其妙的问题:比如统一做表面的形象工程,把老房子刷上颜色;或者对于“文物”类建筑给予了重点资助保护,制定了严格的限制条件,使得原村民无法进行正常的生产生活,导致村民的自我破坏文物的现象;或者以“撒胡椒面”的方式,把资金分配给重点几户人家,但由于利益分配不均,村民反而有意见等。可以说现有的制度设计是有缺陷的,制度其实是政府与村民的博弈,在这个博弈的过程中,设计得一旦有问题,不切合农村的实际,就会出现一些怪胎。所以我常跟地方政府干部说,你们不要老想着当父母官,不能凡事包办,要有限地进行帮助,重点放在公共利益和公共设施的改造上,更要依赖村民自身的力量,要让村民发展出自己的保护措施。其实,在历史上,村落都有自身的乡规民约,有着自己集体的对于文化遗产的保护措施,善加利用,因势利导,就能把事情做好。

闽西客家人依然保留着特有的中原遗风,有着浓厚的乡土气息。土如舞龙、舞狮、擂大鼓、“闹古事”、“迎花灯”、汉剧、木偶、“十番”演奏、民间艺人绝技、迎亲、客家山歌等,依然可以在现在的土楼大小节庆中看得到。虽然随着时代的变迁,土楼居民逐渐搬出土楼,但在有的村庄中,土楼依然扮演了一个公共空间的角色,大小节庆、民俗活动、祭拜仪式都会放在土楼中举行。图片来源/《海峡旅游》杂志图片库

Q:土楼保护,为什么不能依靠“城里人”?

A:我们所说的“城里人”,是指现在很多城市各种人群和资本力量,基于各种原因开始关注乡村。我们不妨分成几类:一类是慈善资助活动,对贫困村落进行帮助,这当然是一种正能量的体现,是社会良心的标志;第二类是城里资本运作,是基于获利的原则,对农村的土地资源进行投资;第三类是城里的“小资”,基于个人的情怀和利益,发展民宿和客栈等。

先说慈善,对于处于社会底层的乡村社会给予资助,这是良性社会的体现,无可厚非。但在具体操作层面,由于缺乏深入具体的研究和分析,容易导致资金落实过程中,可能会助长村民的依赖心理,而没有从根本上激发村落发展的内在机制,而呈现为短暂不可持续的效果。

再说资本,资本作用于乡村,前些年政府的“招商引资”,所带来的问题是明显的:资本对于利益回报的要求,实际上是以掠夺农村资源和剥削村民利益为前提的,彻底地破坏了农村的内在生产生活机制。随着旅游产业的开发,外面资本进入古城,原住民被赶走,在里面大搞房地产,拆老房子,盖上假古董民居;再说小资,也就是那些建客栈建民宿的群体,长期租赁村民的房子,利用老房子来做生意,或者再出租,形成越来越高的出租“顶包费”,导致原住民的毁约事件发生。所以,小资本有它的可取之处,但也有它的问题。“丽江模式”就是典型。

基本上,“城里人”到乡下去投资,并非出于真正的为了村民和乡村考虑,而是要赚钱,它对乡村有一个利润和利益的要求,无意也无法解决乡村社会的基本问题。另外,发展旅游,对于绝大部分的村落是没有可能的:纵然山清水秀,也因区位条件和交通问题,没有旅游资源和条件,游客去不了,没有办法依靠民宿、依靠旅游有所发展。

Q:土楼百年不倒,是什么原因维系了它原来的生命活力?

A:土楼只是整个乡村聚落问题的一个表象,实质问题是要修复乡村的自我恢复和生存能力,要找到他内在的机制和生存逻辑。我们一定要深入实地去看乡村,看看它的过去,它是怎么延续下来的,要去找到它内在的机制和生存的逻辑,然后再去思考怎么拯救乡村。

中国古代村落几百年下来能够维持生存的重要原因,是它有一种内在的保护和平衡机制。譬如乡规民约,譬如风水实际上就是协调人与自然的关系,譬如匠人与农民的关系,匠人修复老房子,只收取一点薄利,这使得农人和匠人都能负担得起各自的生活及所需。这个内在机制是让乡村可以存活下来最重要和根本的东西。

所以,老的村落和民居的保护,不能只靠单方面的力量来解决,不能单靠政府的资助,不能光靠搞建筑,也不能光靠搞旅游,必须要把所有力量都调动起来,各方专家集体做一个会诊,像中医一样,找到问题的症结,慢慢去调理。一刀切,或者外科手术的疗法,想让乡村重新恢复活力,这是不可能的。

乡建可能需要几代人的努力才可能实现,因为我们欠的账实在太多了,整体上的情况不容乐观。唯一的希望,恐怕在于政府的力量,国家现在开始关注乡村,有了政府政策的引导和支持,可以去撬动一些机制,引导各方力量从事一些正确的事情。在这个过程中,一定要依靠民间、村落本身的力量去做这件事,一定要明确村民的主体地位。

乡村聚落文化遗产

多因子遗产保护驱动机制

乡村聚落的保护是一项复杂和综合性的任务。一方面必须根据国家有关文物保护的原则制定相应的刚性保护规划措施;另一方面,则需要立足于村落自然生长与发展的适变性法则,发掘潜藏于村落结构中的生活逻辑——诗意栖居在山水之间的人文景观格局,从中寻找到重塑乡村记忆和可能性。致力于原有村落的空间原型和自组织系统,把对建筑的关注真正转向对乡村整体结构和文化属性的关注,实现文化景观价值的理性回归。通过实践总结,通过整体策略和多因子遗产保护驱动机制,把历史文化的断裂状态加以弥合。

·生态理念(自然之道)

·土地制度(国家政策)

·农耕产业(生产方式)

·生活场所(公共空间)

·社区营造(社会组织)

·工艺传承(手工技艺)

·文化遗产(节庆仪式)

保护土楼,怎么入手?

在我们的乡建实践过程中,我们从理论的层面和实践的层面,不断摸索出一些措施和方法,结合农村自身的发展规律,梳理出了土地制度、生态环境、产业结构、社区营造、公共系统、文化资源和工艺传承等几个方面要素,进行多元驱动的综合治理模式。

土地制度

为什么:农村以土地进行农耕,这是根本。村落只是附属于农耕产业的生活场所。我国土地制度从原来的私有化的土地体系,到解放后土地改革实行的集体土地所有制,再到改革开放后实行的分田到户制度。

怎么做:今后政府可能实施土地流转政策,关系到农民的切身利益,有待政府制定出符合农村发展现状的政策。

生态环境

为什么:中国古代的自然之道,实际是一种讲究“天人合一”的自然营造这个观念,人工的环境必须建立在以自然为先导的基础之上,不能随意地破坏。现在在乡村遭遇到很大的危机,因为基层的村民和干部,对自然都没有敬畏之心,对历史的东西弃之如敝履。没有对自然、对传统的敬畏,就不会有要保护自然和人文历史的想法。

怎么做:我们下乡时,很大一块就是做思想工作,要他们小心呵护以前乡村这种朴素的价值观,这个观念是很重要的。

产业结构

为什么:传统农业耕作的生产方式在今天已经面临无法持续的问题。要让村民发展自己的生计,找到生存所需要的产业模式,这是今天我们做事情的前提。

怎么做:专家们可以提供知识结构,提供各种资源和渠道,使得农村的生产方式得到提升,成立农业合作社,做规模化农业生产。

社区营造

为什么:在历史上,宗族是乡村社会组织的主体,如今宗族作为基层的社会组织,其功能已经退化,年轻人关于族谱、宗族,认识度已经极大下降;解放后农村实行了集体所有制下的人民公社、生产大队;改革开放后实行分田到户,实际上使得村民的社会组织被分散,无法形成集体公共的系统,这也是导致村落公共设施瓦解的主要原因。

怎么做:我们做乡建,实际上就是要恢复村民的社会组织,制定相互遵守的乡规民约,建立公共系统维系村民的生活福利,组织农村经济合作社,把原来自然经济的产业转化为适应规模化的产业模式,通过基层组织去实现,而真正能把村民带动起来。

公共系统

为什么:是指广场、茶馆、宗祠、庙宇等村落集体的公共空间和设施,它关系到村民的公共生活和文化自信心。帮助村里将这些公共设施修建起来,这对于村民建立文化自信心,建立自己对村落与家庭的感情,都具有良好的效果。

怎么做:在公共设施的建设方面,可以通过政府的补贴资助给予优先发展。现在农村社会老年化问题严重,村落空心化的主要问题是遗留老人的安置问题,可以通过建立养老院和社康中心使其得到良好的安置,这也是树立村民传统“孝道”观念的有效途径。

传统工艺

为什么:传统的营造工艺,原来是在工匠们薪火相传的手艺活儿,现在已经逐渐失传,这种非物质的文化遗产工艺,甚至是比物质空间的村落本身更为重要,因为没有了工艺,传统建筑保护只能是一句空话。

怎么做:要帮助当地的工匠,建立起一个传承机制,设立工艺传习所。工艺的传承,必须是匠人能够通过工艺谋生,才能传承得下去,既要把年轻人组织起来学习传统工艺,也要让他们有事可做,让他们利用这门手艺找到生计。

文化资源

发掘当地的非物质文化遗产资源,恢复村民传统文化的精神,激发和延续村落各种传统的节庆、活动和仪式,还有村落的历史档案、民歌民谣、宗族谱系。

叶林青

福建绳武楼旅游投资有限公司董事长,绳武楼位于漳州平和,为国家重点文物保护单位。叶林青目前在当地已经修复改造了七座土楼。对于土楼基于旅游功能的改造、运营有第一线经验。

Q:土楼的开发和保护,最重要的是什么?

A:拿芦溪镇来说,整个镇子总共有八十几栋土楼,数量很多。要改造土楼,只有企业的力量是不够的,还是要有官方的力量来介入,然后再由我们企业来牵头。民间只能说尽力而为,但是能做到什么程度就不知道了。我们已经开发了五六座土楼,因为规模形制不同,修缮的费用也不同,少则几百万,大的土楼则要上千万。我们一直在坚持做,但如果没有盈利的话,对我们来说也是难题。土楼的保护和开发,还是要征求政府的资金、以及全社会的共同参与。但最关键的,还是从民间开始就要树立保护土楼的意识。

Q:修缮一栋土楼的基本费用?

A:规模不同,修缮的成本也不同。小一点的土楼的修缮费用就要接近百万,其中包括修补屋顶、夯土的墙面、腐蚀掉的木头要重新制作。做完之后还要装监控等等后续工作。越大的土楼修缮费用越高,像厥宁楼的修缮费用就要非常高。

Q:土楼未来的发展前景?

A: 对于土楼的改造我们还是抱有信心。未来的开发可以有很多种模式,第一可以做成宾馆和民宿,比如这个厥宁楼,因为规模很大,如果能做起来一定非常漂亮。第二就是开发成旅游景点;第三也可以做成体验式的消费,在其中融入客家文化和乡村文化。政府其实一直也想做,但是它没有资金的支持。而对于我们有心开发的企业来说,要考虑最大的问题就是既要保护它,又要让它从中能够产生价值,因为没有产生利润的项目就不会长久。像我们福庆楼这么大的土楼,我们改造的成本大概要花五百万左右,如果像厥宁楼那么大的,就更不用说了。现在谁能拿这么大一笔钱出来呢,大家都很谨慎。

萧春雷

人文学者、作家、资深媒体人,早在十五六年前,他就曾深入走访过闽西南一带的上百处土楼,也曾数次造访引发本次话题的失火的厥宁楼。

Q:对厥宁楼的印象?

A:十五六年前我就去过厥宁楼,当时对厥宁楼的印象就是规模比较大,虽然有点破旧,但是还有人在那里生活,所以感觉多少还有人气。当时很多土楼已经开始荒废,如果十多年前就有很多荒废的土楼,那么现在的情况可能也不会乐观。

Q:土楼怎么开发更好?

A:即便只是做一些民宿的经营,搞一些其他产业的开发都是好的。闽西南那边很多默默无闻的农村土楼因为没人居住都荒废了,特别是经济发展起来之后,能搬走的搬走了,只留下很多老人。合理地去做一些经营就意味着我们会去做修缮,我觉得这是好事情,因为这样才会利用起来,比单纯作为一种标本去保护更好,因为这样它才会与生活真正结合在一起。

Q:不同的几种开发和保护土楼的模式,哪种更好?

A:能够作为景点的是很有限的,尤其是“世遗”的那一些才可以。大多数土楼不会有人专门为了去看它而去的,我觉得把土楼用现代的方式,改造成适合居住和旅游,是一种好的方向。我当时去考察土楼的时候,在永定、南靖都住在当地的土楼里,有些就是土楼客栈,云水谣那边也有,那种搞得也更成熟一些。我在河坑也住过几个晚上。那边的民宿更像是精品酒店,但是都算经营得不错,可以说也是一种发展的方向。

戴志坚

厦门大学建筑与土木工程学院教授,建筑历史与理论学科带头人。主要从事中国传统民居、闽台传统建筑理论研究等工作,有《福建土堡》等著作。

Q:对这次的厥宁楼失火,您有什么样的看法?

A: 厥宁楼年久失修,发生这样的事故其实也不算意外。福建的土楼,除了四十六个土楼作为“世遗”进行保护以外,有很多都是荒废的状态,没有荒废的有的老百姓拿来做旅游,各种东西,有的做农家乐,没有就没人住了。有很多的土楼已经残缺不全,缺乏管理和保护。

土楼本是聚族而居的宗族社会在民居建筑上的体现,为了抵御外来的侵略,由族人共同修建,到了现代社会反而丧失了抵御外敌的理由与环境,也就缺少了宗族之间的向心力,丧失了继续居住在土楼的理由。

Q:有没有良性的开发的方向?

A: 我认为还在探索之中。土楼的开发也要看条件,包括交通条件等等。而且现在土楼太多了,三个县(永定、南靖、华安)交界处有很多土楼。土楼做开发总是一把双刃剑,旅游有保护,但是一定也有破坏,改餐厅或是改民宿,就涉及水电、下水等等,其实也是破坏了它。做得好还可以,做得不好就是面目全非。

Q:没有评上“世遗”的土楼现状如何?

A:如果是“国保”、“省保”、“县保”还可以,如果没有的话就是很困难。政府也管不了,这个是个人的东西,人家也不听政府的。包括田螺坑等等几个世遗点,老百姓在里面摆摊设点,就是缺乏管理的表现。世遗点都这样,何况那些不是世遗的呢?

Q:修复技艺的失传,是否也是难以保护的一部分原因?

A:夯土墙和搭木架是土楼的根基,也面临技艺失传。现在这种东西,做是能做,但是谁来投资,谁来掏钱?因为没有市场。旧的、传统的东西,比做新的要麻烦,很多工匠不会做,也不愿意做。所以80%~90%的东西,要慢慢退出历史舞台,留下10%~20%的可以得到再生。“再生”就是有一个好的环境,能够让这些技艺流传下来。

Q:五年十年之后的未来,土楼的命运会怎么样?

A:一种是评上“文保”保护起来,另一种就是通过旅游产业化的开发,类似农家乐、酒楼、民宿。有的地方可能和旅游公司合作,也会有新的出路。如果什么都没有的话,那民间土楼可能就值得堪忧了,有可能就是被时代淘汰了。如果真的淘汰也没有必要都去保留,挑条件好的去保留也就够了。因为土楼是那个时代的东西,不适应当下时代的居住环境。土楼的核心在于宗族和向心力,为了抵御土匪的“聚族而居”。然而这种宗族联系和外部环境现在已经没有了。而且现在脏乱差,没有整治谁去?要整治的话谁来掏钱?包括一些投资者,他们也会观望,没有信心。