民艺还能复兴吗?

2016-01-28钟祥瑜

钟祥瑜

民艺复兴,眼下被当作一个口号提出来,《碧山》还为我们绘制了一份中国民艺复兴的地图,大小组织机构,或公益,或商业平台,都在积极促成民艺项目。诸多明星设计师们,也纷纷加入这个鼓舞人心的复兴行列,在传统民艺中汲取养分,再用现代艺术的表现形式,商业的运作方式,将民艺重新推出。也有人质疑,价值不菲的新民艺作品,还是我们的民艺吗?民艺应该被放在博物馆还是商场?什么才是民艺复兴的正确打开方式呢?

黄永松

良品与善心,一生守望

民艺复兴这个热潮是有前因有结果的。如今科技进步很大,但它却恰恰反过来让我们更需要自己文化的脉络。

谈“复兴”,必然是因为有低落,这是好现象。不管是乡村复兴,还是民艺复兴,都是有了觉醒才有这个复兴。觉醒后如果没有文化脉络的支持,不问病因,急于求得解药,会让事情变得糟糕。好比我们的身体受到伤害,要明白病因,根据不同体质进行有针对性的锻炼才能逐渐恢复。我们现在的社会结构,是西方强势的现代化模式,社会改造得也很好,但也让我们失去了很多传统美好的事物,百姓的衣食住行出现了问题。

先说住,古诗里说“安得广厦千万间”,现在的房子却盖得很快。房地产现象改变了社会,从村落到城市,人们紧密却陌生地住在一起。好的山水都被抢去盖房子了,破坏了风水,破坏了培养我们成长的优美自然环境。而食品安全问题,全世界都在吃基因改造食品,制造食品的厂商,也为了经济利益,用了有害的添加物。三说“行”。因为紧密的分工和高强度的工作,越来越多人假期出行。而唯一有救赎之道的就是春节返乡过年。春运很苦,政府也在积极配合,但是大家回家后,会不会过年?大家只是吃饭,睡觉,吃吃喝喝没几天又走了。“过年”只有表面,没有内容。最后说“衣”,现在成衣很多,物美价廉,千奇百怪,大家都喜欢个性展现,但得体与否,还需加强。网购给大家很好的服务,但也有抢购的现象出现,拼命买东西,买一堆不需要的东西再丢掉,造成浪费,养成贪心的习惯。

衣食住行,是民生的基本要素,新科技产品让我们便利,却无法阻止这些问题的发生。民艺关乎民生,贴近百姓生活,工业化太快,我们需要用民艺复兴来让大家发现文化脉络的重要性,从自然里去寻找办法。科技发达,船坚炮利,科技价值优良,但是同时它们也很“坏”。现在很多文化创意产品,设计需要从“技巧”变成“好的设计”,而好的设计,就是为人设计,为每日的使用而设计。“无印良品”,设计得很好,是良品,东西好用。这种好用的良品设计其实不难,只要有心。但是,有“良品”还不够,还要有“善”。这种善需要用一生守望,为百姓、为每天日用而设计,不是为了取得设计大奖、为了当教授而设计。现在的手机很方便,另一方面却也造成宅男宅女、低头族、不沟通——它们是良品,但没有善心。

现在也有很多设计师从民艺中汲取养分设计产品,这种模式是表面的。如果他是真心复兴民艺,就不会流于表面。民艺复兴不是掠夺式的,在民间采风看到了就学一点,拿一点东西装在成品上去卖,宣扬这是来自哪里的工艺。这只是第一步,接下来要沉淀,设计师对民艺有了感动就会沉淀,慢慢出作品。巧匠善巧,有善心则更好。设计是为更多可用他设计的人而设计,不是一味追求不同,今天很多学校的教学是错误的。高级设计师,高端产品,其实和大众并没有关联。有名的设计师,有的是“良名”,没有“善名”,他们得到的大奖和百姓没有关系。设计需要让学生面向生活,面向父母、儿女、邻居,而不是为小部分人的品味服务。民艺可以和商业结合,无印良品就做得很好。他们明确说明自己是良品,没有品牌。现在我们应该把品牌丢到黄河里去,关心,用心,善心,良心,这才是品牌。也有人担心复兴后的民艺还是传统民艺吗,其实大可不必。什么创造都逃不出传统——衣食住行,身体结构,脚要走路,嘴要吃饭,都是传统。

民艺复兴的出路在于,国家在做,企业家在帮忙,有识之士共同呼吁,形成一种氛围,并指导学校教育,让更年轻的朋友来传承。教育专家、文化单位的规划要长远,猛然推动“非遗”或者其他一些口号,很多从事工作的朋友们自己都没有想通,复兴工作只有断裂性,没有整体性。复兴是一个非常长远的规划,只有开始,没有结果,而狭窄的生涯规划则不允许这样。一个人要看得长远,长远了才有文化脉络,人性其实比民艺复兴还重要。所以,关键还要落在教育上,从孩子抓起。

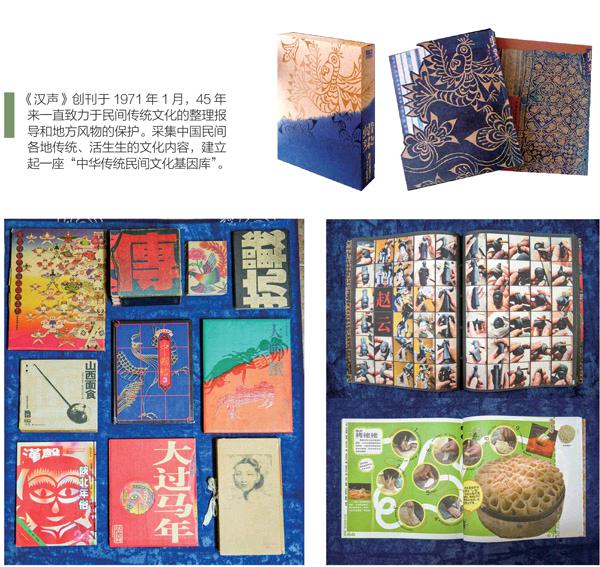

民艺复兴没有理想的状态,要好好地一直做下去,关键是方向要正确,我们没有重来的机会。我这45年,都用在“发现文化脉络的重要”这个小阶段努力,一生守望,收集整理那些现在还在使用的,生活上的传统民间艺术、民间文化、工艺智慧。当它们消失的时候,我们还有档案资料可以查询,可以学习检讨。我希望有衔接的人、有新的朋友出现,包括你们媒体,都可以从我这里重新发扬光大,这样文化脉络才能传承下去,往前走。

1. 中国结传习馆。2.“坐具文化展”展馆。3.“例外服饰展”展馆。4. 中国结传习馆。 5.“紫砂茶壶展”展馆。

我们团队在宁波慈城进行了七八年的民艺产业垂直整合实践——天工慈城。宁波代工加工业发达,从替老外代工,到自己制造,最后到自己创造,很感动于他们的用心。目前,有十几个手工艺展馆在运营。由于服装业发达,国内外品牌很多。我们就先从服装角度出发,从服装设计发展的文化脉络来组织展馆,共有6个。中国工艺文化强调“泥土”“木头”,西方则强调“金属”“石头”,我们做了陶器、木头坐具的展馆,展示工艺成就。总体规划模式就是“垂直整合”,把文化脉络立起来。而根基部分,就是工艺师们,他们管理项目,展览、制作、销售工艺作品,有跟随一生的学徒沿袭技艺,也有从各地来短期求学的学生,以教学为主,也有小的研究和出版机构。很多国际大设计工作室、大品牌、厂商等,都派设计师定期到这里观摩学习。天工慈城,有设计室,有材料商,有工具商,我们不要热门,而是以文化推动,形成产业链的配套,设计出的产品,让宁波周边相关产业生产。中国最好的品牌“例外”,内衣品牌“爱慕”等几十个品牌都在这里观摩学习。

我最近在慈城做竹工艺文化的展馆。国人的竹工艺经验和智慧非常优秀,大家却不知道,还请国外的人来设计。所谓的雅文化情调,小资情调,让竹子在硬邦邦的城市空间里展出,这不是城市复兴,是恶化。这样下去没有人种竹子。过去家里都是竹器、蒸笼、椅子、床,陪着我们的文明走过来。现在材料改变了,竹子成了配角,小资就是文化的配角,设计师为配角而设计。我们国家缺木,而现在科技发达,我们可以研发竹材,把竹子重新利用,让其变成具有刚强支撑力和韧性的重要材料,代替木头生产。设计是发明之母,好的设计可以引动大的发明,设计师别再玩弄杯子!民艺复兴,产业复兴,是为了造福大众,认识到这个出发点,就知道该怎么做。有这个觉醒,朝着这个方向做,把文化脉络组织起来,最后放在孩子的教育上,复兴才会有收获。

任何短期行为都是破坏地球。很多商业公益也都是短暂行为,虚有其表。若要真正扶植,那就是一生一世的扶植。工艺大师们没有办法进入西式学堂,他们守护公益,而我们责无旁贷要去帮助他们,用现代的方式帮他们整理技艺。我这45年就是这么一直守护过来的。事情难易只是价值观问题,观念端正后,相信我们的后辈们会比我们还要坚强。

左靖

如果每个县都有一本《百工》,中国民艺就算复兴了

《黟县百工》

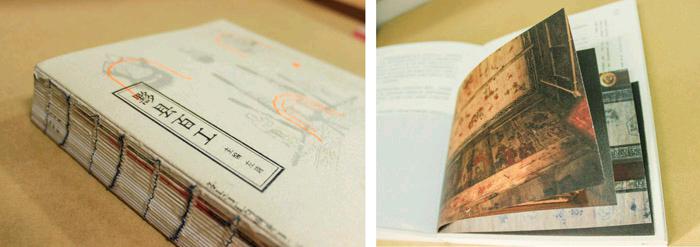

项目起源于左靖和欧宁于2011年发起的“碧山计划”。他们以黟县碧山村作为乡村建设实验基地,并计划将工作范围推及全县农村。在进入当地农村社会的过程中,左靖团队逐步明确以乡村传统手工业作为乡建的切入点,并发起了“黟县百工”调研项目,对黟县全境所有村庄现存或已消失的民间各行各业进行全面普查,通过走访和拍摄纪录,建立起一个黟县传统手工业的数据库,为引进外来力量激活当地生产提供一个基本资料,并出版《黟县百工》一书。

中国大陆的民艺热潮其实在前几年就已经初见端倪,这几年,特别是2015年,民艺“突然”成了一个热门话题。民艺复兴,本身就隐含了民艺已经衰落了的意思在里面。我们要知道,日本的“民艺复兴”是远远走在我们前面的,台湾也是。在历史上,民艺一直在中国人的日常经济生活中占据着重要位置。18世纪工业革命之后,整个世界都在走同一条道路,走着走着,各种问题开始出现。从总的趋势上看,农耕文明终究不敌工业文明,逐渐解体这是事实。作为农耕文明的产物,民艺的命运也随之急转直下,这一切似乎都显得顺理成章。费力耗时的传统手工制品在廉价方便的工业制品面前不堪一击,需求的急剧萎缩导致手艺人人才断档。

从我们进行的民艺调研情况看,民艺的衰落和逐渐消失,最核心的原因是传统生活方式的改变,是传统家园的迷失。工业时代或后工业时代的生活方式确实使人类在物质层面得到了极大的满足,但是,这种满足是需要付出成本的,谁付这个成本?是人类社会和资源环境。现在我们所处环境的情况大家有目共睹,说句不客气的话,有些方面甚至已经到了万劫不复的境地。我想,这是大家开始回过头来关注传统的一个重要原因吧,日常美学上的需求我觉得倒是在其次。

民艺只是我们祖先智慧的一个部分,它是构成当代人反思当下与传统的整体系统中的一个环节。至于什么才算复兴,有一个偷懒但并非没有道理的答案:我花了两三年时间带领学生做了一本《黟县百工》,我经常开玩笑,中国有2000多个县,如果每个县都有一本《百工》,那就算中国的民艺已经复兴了。

《黟县百工》是一个普查项目,严格地说,只是一个不成熟的田野调查。但是,它的意义在于,我们不仅是寻找那些散布于民间的日常手艺,也是在寻找我们记忆中的过去。很多人喜欢《黟县百工》是因为书中的叙述朴素平实,没有什么功利的目的。我们也无意为即将消逝的农耕文明唱一曲无奈的挽歌。因此,我们做这个项目,重点关注以下三点:一是做档案式的收集和整理,忠实地记录下每门手艺的时令、工序和用途;二是通过调研手工艺来了解手工艺人和他们的精神世界,他们对待生活的态度,以及当下徽州乡村的社会经济状况,其中包括,手工艺收入占家庭收入的比重、工业品的流行对于手工艺的影响等等;第三点,也是最重要的一点,向从事手艺工作的人学习,实现民艺再生——希望搭建一座设计师、艺术家与民间手工艺人进行合作的桥梁,改进相对落后的工艺和设计,使之适应现代生活的需求,让手艺以及手艺所承载的农耕文化传承下去。

目前,出版、展览都已经完成,与一些民艺设计师也开始有一些项目的合作,也就是上述的第三点的工作业已展开。另外,黟县百工的“扩大版”——“徽州百工”的调研马上就要开始,在汲取黟县百工调研的经验基础上,我们把调研的目的地扩充到古徽州一府六县,一个相对独立的文化地理范围(也即我国第一个跨省区的文化生态保护实验区——徽州生态保护实验区)。黟县属于古徽州六邑之一,但因为地狭人稀,民艺在六县中并不突出。所以,徽州百工调研将是对徽州最具代表性民艺的一次全面的普查。2015年,我的合作方上海汉室设计管理机构租下了黟县碧山村的供销社,希望能以“百工工销社”的方式,保留并激活这个有60多年历史的供销社在碧山当代乡村生活中的可持续性的经济、文化和社会功能。

黄永松老师创办《汉声》的时候,我才一岁。四十多年来,汉声为保护整理民间工艺做了大量的工作,面很广,也很细,不是我辈所能企及的,但“虽不能至,心向往之”“非曰能之,愿学焉”。我们现在才开始从事民艺的调研整理工作,说实话,是已经太迟了,日本人早在上个世纪20年代就开始了这项工作。这几十年,既是中国全面实现工业化的几十年,也是民艺衰落消失最快的几十年,是民艺的“数千年未有之变局”。但我们不能因为迟而有所放弃,反倒要更加努力。我经常举我一个朋友的例子,花了70多天就找到了40位技艺精湛的竹编手艺人,这些手艺人大部分已经放弃自己的手艺从事其他行业了,但我这位朋友找到他们,通过互联网,用市场的规律请他们重拾技艺。所以我也经常告诉自己和他人,我们民间的手艺没有消失,如果整天哀叹消失了,那是因为我们不够用心去找。收起哀叹,用心去找。

民艺的衰落是因为社会环境与生产方式改变了,特别是生活方式改变了。比如说,宗族活动的消失,直接导致了相关器具用品的消失。在《碧山06:民艺复兴》中,哲学家汪民安给了另一种解释:机器打败手艺,是因为手艺不够经济。于是乎,手艺制品在耗时、耗成本的先天不足的情况下,被残酷的资本主义铁律所淘汰。在今天,手工制品在当代社会越来越找不到自己的位置,乃是因为对手工艺的价值和意义的评判被当下的逻辑和术语所决定。我们也许可以做出这样一个判断,手工艺衰落和逐渐消逝的主要原因,在于文明的更迭带来的生活和生产方式的改变,以及由之而来的一系列观念上的变化。如何在后工业时代保护和发展民艺是我们需要面临的问题,我个人以为,没有“一劳永逸”的民艺,民艺也在不断更新发展,所以不存在“复兴后的民艺还是老的民艺吗”这个问题。有意思的是,越是技艺高超的匠人,越愿意尝试各种新的技术和设计,因为他们在技艺上有再上一个台阶的自我要求。而一般的匠人,可能只满足于重复劳作,拒斥新兴的事物。

1. 碧山书院的书房。摄影/ 彭程2. 碧山计划首个展览在广东时代美术馆。3. 碧山书局里的《碧山》杂志书。

随着乡村热,民艺成为城市的设计师、现代设计与创意回过头去调取资源的一个宝库。前两年,上海曾经有一本设计杂志叫《创诣》,出了一期专题,名字就叫“民艺拯救设计界?”。民艺在传统中国,大部分是满足家庭所需,或者是满足很小地理范围内的民众日常生活生产所需,所以基本上是缺乏“商业性”的。哪怕是今天,在西南偏远的一些地方,家家人都会纺织、染色、刺绣、做纸,但基本上只是自己家庭自用,很少进入所谓“市场”。但是,时代不同了,在商业社会,也许只有把民艺和商业结合起来,民艺才有明天。我们在碧山创建“工销社”,也是试图在这方面有所探索。

民艺的价值体现是多元而开放的,可以是艺术品,也可以是商品。关键是,无论是艺术品,还是商品,都需要有人来买单。对民艺的认可,是对一种生活方式的认可,也是一种价值观的体现,体现一种对手工的尊重,对自然之物的爱惜。

朱哲琴

看见造物,看见民生

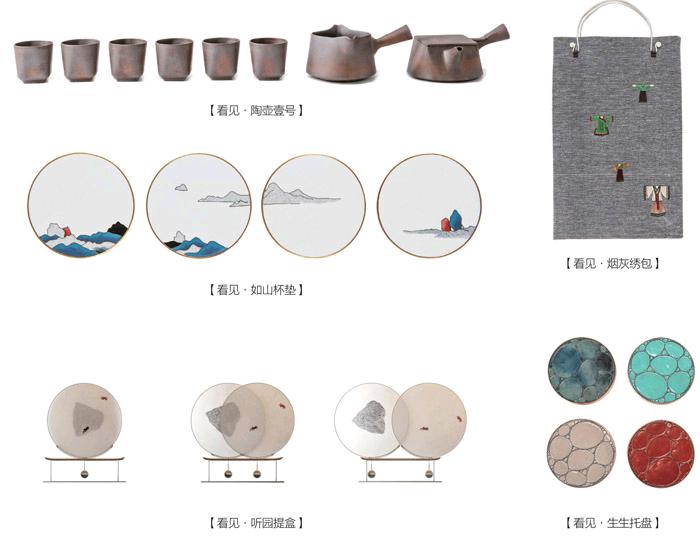

2009年,朱哲琴与联合国开发计划署(UNDP)中国代表处共同发起“世界看见·少数民族文化保护和发展项目”,包括音乐和民艺,这是朱哲琴初次正式进入民艺保护的工作。“世界看见”作为一个“公益性质开放式合作平台”,对民艺寻访的目的是重新连接传统工艺和当下大众生活,搭建设计师和手工艺师傅的合作平台,对工艺进行“再设计”,鼓励产品在当地生产,解决周边手工业者的生计问题。公益平台不能直接推动民艺产品设计,于是,2012年,朱哲琴成立“看见造物”品牌,联盟不同领域的专业设计师、生产工坊,通过平台的整合协作推出产品,摸索品牌的商业模式。2013年,“看见造物——米兰三年展特展”在米兰举行;2014年,在保利设计品专场春拍上以80万元价格成交了特别订制限量版的“看见·戏石屏风”;2015年,推出适合大众生活的实用设计良品“看见民生”系列作品并展示售卖。同时,发起“1+5传承计划”,将品牌商业所得的10%资助一个老艺人带5个徒弟。

经常有人问我,从音乐家到艺术家,再到“看见造物”平台,为什么要玩跨界?其实,我开始跨界的时候,还没有“跨界”这个词。

2000年,我就在北展演出,和马可、叶锦添以及一些雕塑家等共同完成一场跨界的现代演绎。根本上,因为我对艺术充满了向往,我从未把自己僵固在一个歌手、演员,或一个艺术家的角色,我认为它们是相通的。我们这个时代的艺术家对传统和解决现实问题的能力很差。我想深入地学习这些传统,我想动手学习解决现实问题。我想在现实和理想中不再被动地躲闪。

“看见造物”这个品牌,其价值核心为:上乘非奢侈,寄予了我们大家对重塑中国当代人的生活态度和品质的理想。中国人的造物,崇尚自然品质上乘,但追求的是以物寄情,是物质与精神的和谐统一。

中国人的造物思想渊源独到,它们奠定了中国美学和价值取向的基础,把情感意趣寓于造物之间,除了实用,还有意境、意念。物我传神,真是太高妙的智慧!这是中国造物最与众不同之处。为什么代表中国人审美价值的材质是玉,不是黄金,不是钻石,因为玉的内在品质和朴素无华是中国人精神和物质之间关系最集中的体现。黄金可以通过多少克来界定,但玉不能,它是无价的,是活的,会跟随生命和周围生长。还有,譬如茶,用价签来标榜茶的贵气的那些茶人有点滑稽。人如果没有茶的精神,通过在喝茶的过程来获得身体和心境的谐静节奏,茶是无法通过喝下去的品质和斤两来产生价值的。

这就是中国的美学。中国人的造物,品质上乘,通过物相追求精神的滋养,是那种所谓“醉翁之意不在酒”的妙意。中国经历了一个漫长的贫穷期,古代的中国人羞于庸俗和奢侈,希望当代中国人追逐奢侈只是暂时的迷失,贫穷期过后,最终会回归于品质和精神的上乘和意趣。“看见造物”是为这个理想而创造的。应该有更多人共同致力于此。

真正优秀的文化,是一代代人一视同仁地对传统推陈出新,使之成为一个健康的文化链条和传承的风貌;“看见造物”就是发现被遗落的文明,用当代人设计的智慧、诚实的生活态度,用中国人的美学观念、对价值的判断,重塑中国当代的生活方式。只有传承与创新得以发扬,中国新生代才能得到文化的滋养。当然,我看到越来越多人开始肩负这个使命,这是一种文化自觉性。(本文根据受访者提供的媒体资料编辑)