《光明日报》对国家形象的建构——以“光明调查”栏目(2013-2014)为例

2016-01-26李雪聪

李雪聪

(重庆工商大学 文学与新闻学院,重庆 400067)

《光明日报》对国家形象的建构——以“光明调查”栏目(2013-2014)为例

李雪聪

(重庆工商大学 文学与新闻学院,重庆 400067)

摘要:论文以《光明日报》“光明调查”栏目为研究对象,通过对2013年1月至2014年8月的61篇调查文章进行量化分析,运用框架理论,探讨“光明调查”栏目是如何设置新闻框架、建构国家形象、正面引导舆论并进而影响大众的认知的。论文认为,“光明调查”选取一些关乎国计民生的文化、经济、政治等事件,进行实地调查报道,建构以“中国梦”为中心的国家形象。在对国家形象的建构过程中,“光明调查”新闻框架形成了自己的特色,也存在一些不足,所构造的国家形象有些单一化,缺乏真实丰富复杂的内涵。总之,《光明日报》“光明调查”新闻框架在正面引导舆论方面具有重要的意义。

关键词:光明日报;光明调查;中国梦;国家形象;新闻框架 表六 关于表6中的“社会主义文化”和“核心价值观”,其实在调研报告中二者的关系是包含与被包含的关系,显然后者包含在前者之中。另外,在61篇调研报告中有7篇没有出现“十八大”、“十八届三中全会”、“中国梦”等关键词,如,《安全阀还是压力锅?》、《社会动员的新力量》、《扩大中等收入群体是个大战略》、《知音如见赏,雅调为君传》、《留住“读书的声音”》、《梨园春色别样红》和《呵护中华文明的历史见证》。这7篇如果从内容进行分析,其中4篇涉及文化方面,围绕中华民族的伟大复兴这个核心理念展开,它实际上是对十八大精神的阐释。另外3篇,或涉及舆论导向问题,或涉及收入问题,其实都是包含在十八大提出的各项任务的范围之内的。 篇数十八大十八届三中全会中国梦社会主义文化核心价值观其它6121111130107

本论文以2013年1月至2014年8月的《光明日报》“光明调查”栏目为研究对象,通过对近两年来的61篇调查文章进行量化分析,发现“光明调查”栏目有一鲜明的主题,那就是密切配合十八大以来的国家大政方针,采取各种传播手段,以“中国梦”为中心来建构国家形象。

实际上,“光明调查”创刊于2008年。在中共十七大闭幕后,根据中央精神,结合《光明日报》的特色定位,《光明日报》的 “调查报告”栏目在2008年1月22日创刊[1],这是中央媒体中首家刊发调研报告的专刊。该刊于2010年5月27日改版为“光明调查”,以“围绕中心、关注现实、反映社情、服务决策”[2]为办刊思路。自2011年1月4日起,“光明调查”由原来的双周刊扩版为周刊,在内容上进一步细化为“高端调研”、“权威报告”、“记者调查”、“一线报告”等不同系列。由此可见,“光明调查”的办刊思路与党和国家的方针政策密切相关。

对于“光明调查”栏目,本论文运用框架理论,探讨该栏目是如何设置新闻框架、建构国家形象、正面引导舆论并进而影响大众的认知的。

一、“光明调查”栏目的设置与报道特色

本文拟从栏目的设置方向、栏目的特色与表现角度以及报道手法三个方面分析“光明调查”栏目是如何建构国家形象的。

(一)栏目的设置方向

“光明调查”栏目是如何选择和重组新闻材料的?它的新闻框架是什么?也就是说,报道哪些事件,由谁报道,以何种形式报道,从哪个角度报道等等,这些问题在调查前都要进行精心的策划,以符合栏目的设置方向。从栏目的实际情况看来,此栏目的设置是为了配合国家重大方针政策的贯彻执行而进行的舆论导向。

(二)栏目特色与表现角度

“光明调查”栏目的精心策划与多方配合体现在报道人、议题范围、信息源、区域性、报道倾向等各个方面。

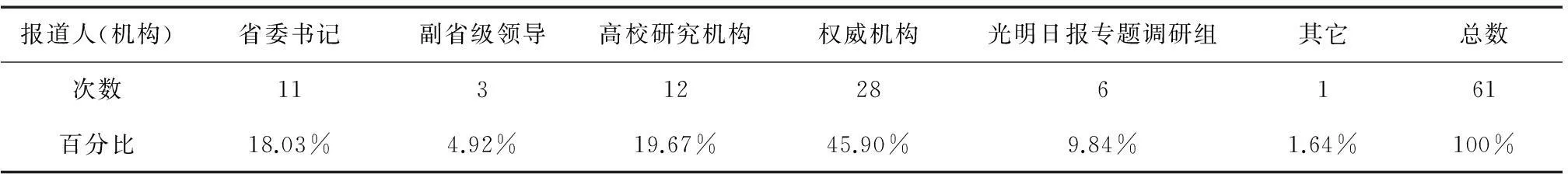

表一 报道人

从2013年1月至2014年8月共计61篇“光明调查”的文章来看,以中国社科院当代中国研究所、国务院发展研究中心、国家发改委城市和小城镇发展中心等为代表的权威机构的调研文章占比最重,其次是省部级领导的调研报告,排在第三的是高校的研究机构。民间投稿占比最小。另外,光明日报记者直接参与调研所占比重不大,调研报告主要来自所策划的对象。

“光明调查”曾在2011年9月20日开设“贯彻群众路线·高端调研”专栏,连续刊出了17位省部级主要领导同志在深入基层调研之后撰写的调研报告。两年之后,这个高端调研栏目再一次在2013年8月6日推出,截至2014年8月,先后有14位省部级领导深入基层调研。此次高端调研推出的背景为,当前,我党正带领全国人民奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦,正在开展以“为民务实清廉”为主要内容的党的群众路线教育实践活动。为此,光明日报决定继续推出“贯彻群众路线·高端调研”专栏,集中刊发省部级领导干部在经过深入调研之后亲手撰写的调查报告,以期推动调查研究之风的兴起,推动党的群众路线教育实践活动的深入。[3]可见,“光明调查”栏目配合中央精神,特邀省部级领导人撰写调研报告。

高校等有关机构的调研也是在“光明调查”栏目的约请下进行的。《光明日报》作为知识分子报纸,在高校影响广泛。《光明日报》与全国许多高校联系密切,对高校从事的重要研究比较熟悉,尤其是对承担国家社科基金项目的重点高校更是如此。如,关于“中华吟诵”的课题,“光明调查”栏目约请南开大学、首都师范大学的“中华吟诵的抢救、整理与研究”课题组进行调研。关于消费问题、中等收入问题以及城镇化问题,“光明调查”栏目约请中国(海南)改革发展研究院开展调研。事实上,该栏目系列调研都是该版编辑同有关部门、有关领导、有关机构不断沟通协商的产物。

总之,“光明调查”主要围绕党和国家的工作中心以及经济社会的热点问题,刊发由国内权威研究机构以及党和政府的高级领导撰写的调研报告,这些报告具有权威性。

十八大后尤其是2013年以来的“光明调查”主要围绕“中国梦”进行调查研究,从多方面建构国家形象。“光明调查”选取话题的原则即是对“中国梦”的阐释,这个原则就是“光明调查”的新闻框架。

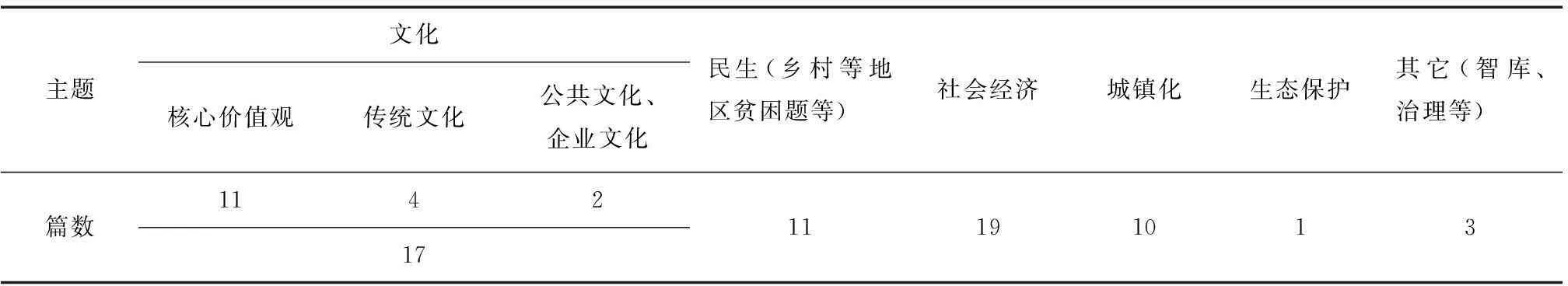

表二 主题范围

主题范围是指报道文章所涉及的主要内容,即文化、民生、社会经济、城镇化、生态保护、国家治理、乡村教育等7个方面,涵盖面非常广泛,涵盖了政治、经济、文化、教育、工业、农业等多个领域。报道关注的重点是社会经济领域、文化领域和社会民生领域,其中社会经济(城镇化包含在内)29篇,文化17篇,民生11篇。报道议题有三大特点:其一,关注的重点反映了“光明调查”的办刊思路,也符合该刊的新闻框架。其二,关注的领域都涉及到十八大以及十八届三中全会的会议精神。如,社会主义核心价值观、新城镇化、美丽中国、创新转型、国家治理、国家智库建设等等。其三,多个主题范围实际上反映了新闻媒体对于新闻事件的多角度观察。如从高层领导和基层百姓互动的角度、权威机构的角度、文化精英的角度进行报道。报道的角度越多,越能引起受众的阅读兴趣,也能达到引导舆论的目的。

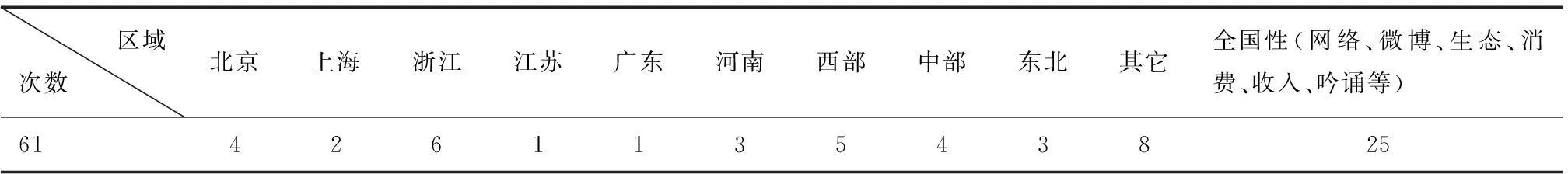

表三 信息源

《光明调查》栏目的信息来源主要依赖于官方权威机关、研究机构以及党的高级领导干部。尤其是《光明调查》栏目策划的贯彻群众路线的高端调查的当事人都是各省的主要领导。这些官方信源的亲历者在调研时,都是以十八大和十八届三中全会的精神为指导,并以此来框架新闻。民间信源只有一篇,即是对广州环卫工人的调研,其着眼点仍然在于环卫工人对城市的美化所作出的贡献。[4]因此,即便是民间信源,在框架新闻时亦是遵循“光明调查”栏目的办刊方针,按照栏目的要求进行选择取舍。

表四 区域性

从区域分布来看,全国性的抽样调研所占比重最大,从宏观层面对国家的经济文化教育进行分析,为中央决策提供服务。其次集中在北京和东南沿海地区,这些地区城镇化的规模相较其它地区要大,城镇化也走在其它地区前面。因此,相关调研聚焦这些地方以便使其经验为其它地方的城镇化起示范作用。另外,作为中原地区的省份河南,报道的比重较大,这主要是河南在物质文化遗产和非物质文化遗产保护方面具有十分重要的地位,在文化建设领域意义重大。

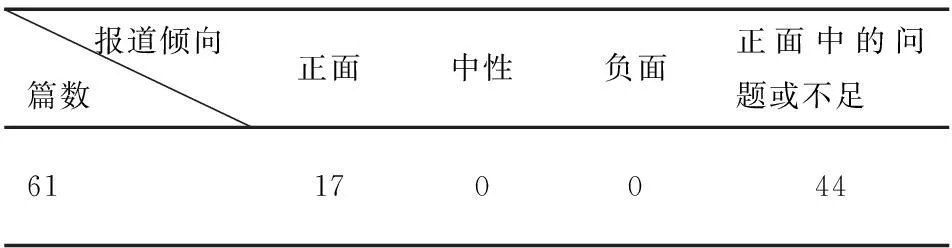

表五 报道倾向

一般而言,新闻报道态度分为正面报道、负面报道、中性报道等。“光明调查”的报道方式一般以正面报道为主。

其一,作正面的经验交流和舆论导向的有17篇。如,《城市社会管理创新的“丰台样本”》、《文化走亲,走出文化大繁荣》、《企业核心竞争力的“沈鼓密码”》、《“北大仓”如何让全国人民心不慌》、《放大道德资源“正能量”》、《新材料孕育产业发展新活力》、《呵护中华文明的历史见证》、《为国家治理提供高质量智力支持》、《打造海洋强国战略支点》、《如何激发特大镇发展活力》、《奏响转型升级与创新发展时代强音》、《真情可解“难中难”》、《老百姓得实惠、共产党得民心》、《梨园春色别样红》、《搭建基层群众工作新平台》、《在服务群众中加强党的基层建设》、《从校训看中国大学的价值追求》等调研文章,都是提供社会发展的正能量,起示范和标杆作用,引领社会朝向正面的方向发展。正如《光明日报》调研组所言,“从2010年开始,辽宁省组织开展了‘万名模范进校园’活动,通过各类模范的言传身教,放大模范效应,释放‘正能量’”[5]。

其二,主要以正面报道为主,但不回避各种社会问题,尤其是重要的民生问题,对这些问题的调查,不是去揭露,而是深入分析制约社会发展的问题的原因,力图找出解决问题的方法,并有决心、有信心通过各种途径去解决这些问题,以凸显政府的责任与担当。实际上,在正面导向的前提下,对各种社会问题的揭示,符合“光明调查”的办刊原则。2008年《光明日报》“调查报告”的发刊词就提出要发现问题:“我们希望,通过扎实深入的调查研究,能真正发现问题、解决问题,进而推动调查研究之风的兴起,促进新闻工作的‘三贴近’。”[6]2013年《光明日报》推出的“高端调查”同样强调发现问题的重要性:“这些报告出自党的高级领导干部之手,在推动相关问题解决的同时,让群众有机会以一种独特的方式走近高级领导干部,密切了党同人民群众的血肉联系。”[3]从2014年的调研报告中的“编者按”,我们也可看出该栏目对发现问题的重视的一贯性,“从本期起,《光明调查》将陆续刊发系列调研报告,聚焦新型城镇化建设中的重要问题,敬请关注”[7]。

总之,“光明调查”以正面报道为主,引领舆论的正面导向,服务于党的大政方针。

(三)报道手法

“光明调查”注重客观报道,有时还采取文艺性的表现方法,字里行间流露出情感色彩。通过对全部61篇调查报道的细读,笔者发现有两种基本的报道方法,一是统计法,二是图片的使用。

“光明调查”通过实地调查获得了大量的重要的数据,并对这些数据进行统计分析,深入地研究数据的变化,最后得出比较客观的结论。因此,这些一手的数据表明了调研的客观性和真实性。

大多数“光明调查”栏目的文章配发了调研的现场图片。如,在“高端调查”专栏,配发了省委书记在社区、田间地头、工厂车间等场景的照片,有的与群众倾心交谈,有的在田间与农民一起劳作,有的用心听取群众的建议,有的在认真考察工作中出现的问题。这些图片一方面记录了深入基层深入群众的真实的历史时刻,另一方面也表现了党的高级领导干部与基层群众之间的鱼水关系。这些都反映了调研报告的真实性。

许多调研报告还采用了文艺性的表现手法,如,直接表达自己的思想情感的“直抒胸臆”的表达方法。如,在“高端调查”专栏,有的省委书记在乡村调研时,在与村民的互动中,感触颇深,在报告中感情浓厚,并情不自禁地以诗抒怀*“我翻了翻住村手记,回忆起这一段时间的所思所为所感,我只采撷一些片断,把一些自己感受要紧的,如实写了下来,让读者能真实地感知我的心路历程、情感轨迹、行为缘由。”“沟壑如削百尺深,远山土梁杂草陈。/风起黄尘飞来急,几许村舍少鸡鸣。/……访东问西话富裕,群策群力脱贫穷。……”(《八进砖壁村——包村住村纪实》,《光明日报》2013年8月6日第15版)。有的省委书记,看到一个村庄的营养不良的儿童时,感到心酸。[8]有的被农民的精神状态所强烈感染,等等。当然“直抒胸臆”的方法是建立在调查的客观性与真实性的基础上的。

因此,“光明调查”栏目的报道具有客观性、真实性、文学性的特点。

二、“光明调查”建构国家形象的议题框架分析

(一)议题框架的特点

议题框架即用框架的理论方法去选择、取舍和重组议题,使所选内容与框架保持一致。也就是说,“光明调查”在建构中国国家形象时必然会选择特定的议题同时排除其它的议题来塑造国家形象及其意义。另外,读者在接受这些议题时也会受框架的制约和影响。本文运用 “十八大”、“十八届三中全会”、“中国梦”、“社会主义文化”、“核心价值观”等在调查报告中出现的关键词对61篇调查报告进行细读,其情况如下表。

“光明调查”栏目61篇报告中有21篇以十八大和十八届三种全会精神为指导思想来框架新闻,这21篇报告如下:《为非公有制企业凝魂聚魄》、《解决农村金融发展难题的有益探索》、《为人民提供更好更多精神食粮》、《新材料孕育产业发展新活力》、《如何让农民工真正“进城”》、《为国家治理提供高质量智力支持》、《“北大仓”如何让全国人民心不慌》、《走向消费主导是个大趋势》、《美丽中国,梦想还有多远?》等。这21篇报告除了出现关键词“十八大”外,其中11篇也出现关键词“十八届三种全会”,也就是说统计表六有交叉重复之处。“高端调查”专栏策划时就是以“中国梦”为指导,且省委书记在报告中以“中国梦”的精神内涵指导自己的工作。

综上所述,“光明调查”栏目的议题框架是以“十八大”和“十八届三中全会”的精神为指导来建构国家形象,而“十八大”和“十八届三中全会”的核心精神就是习近平总书记所概括的“中国梦”。因此,“光明调查”以“中国梦”为中心来框架国家形象。那么,“光明调查”建构了怎样的国家形象呢?

“光明调查”从内容上主要可分为三大类:文化、经济、民生。这些方面的调查夯实了实现中国梦的物质文化基础。

(二)文化形象

从表二可以看出,“光明调查”的文化框架是以“中国梦”为框架来塑造文化形象,涉及到对博大精深的中华文化、社会主义文化以及社会转型过程中的真实的文化生态的选择和重组。它是通过对中华文化的传承、社会主义文化的践行以及对时代精神的弘扬和文化生态的保护来建构国家形象。

1.对传统文化的传承。首先是对传统文化的“声音”的抢救[9]。“光明调查”先后约请南开大学和首都师范大学课题组对中华吟诵的传承与推广展开调查研究。吟诵曾是中国传统文化的重要组成部分,是传统文化的表现形式之一,在现代教育方式的冲击下式微甚至消失。因此,对吟诵的抢救是对传统文化“声音”的抢救,也是对包括吟诵在内的传统文化的推动与弘扬。其次是对传统戏曲文化的传承。许多研究机构展开对中国传统戏曲的调查研究,既有全国范围内的,也有针对某一地方剧种的调查。最后是对中华文化遗址的保护。文化遗址是中华文明的见证,是文化凝聚力的象征。因此,对中华文化遗址的调研,也就是对中华文化精神的发掘与传承,这对于文化强国的建设必将起推动作用。

2.对社会主义文化的践行。“光明调查”策划了许多专栏展开对社会主义核心价值观的调查。调查的范围涉及到在校大学生、高校教师、基层公务员以及社区工厂和银行等金融系统,调查发现,各个领域的人们总的趋向是拥护社会主义的核心价值观,具有责任和担当意识,把传统的美德与时代精神融合在一起。

3.对时代精神的弘扬与生态文化的保护。“光明调查”着力发掘创新精神、农垦精神以及百姓的生活精神。“光明调查”栏目调查了国有企业和非公有制企业的文化现状以及文化建设情况,大力弘扬文化创新精神。“光明调查”还策划了“创新驱动,转型升级”专栏,以推动企业的文化创新,并指出企业在转型的过程所面临的问题及存在的不足,展示了转型中的真实的国家形象。光明调查”推出农业综合改革专栏,报道了黑龙江在农业改革中所体现出的农垦精神。也推出了对“美丽中国”的报道,强调生态文化建设对国家形象建设的重要性。

因此,“光明调查”弘扬传统文化的精髓,同时又吸纳具有时代精神的现代文化,并把二者融合会通,塑造了民族精神与时代精神融为一体的国家形象。

(三)经济和社会形象

从“光明调查”的选题归属来看,调查的内容主要是经济社会方面的,尤其以城镇化和经济的发展最为突出。

“光明调查”关于新城镇化的调研报告共计10篇,其内容分为三个方面。一是调研报告显示出新城镇化对中国经济发展的巨大推动作用,也是解决“三农”问题的途径,带动农业、农村的发展。这不仅符合以经济建设为中心的国家大政方针,也是中国经济得以持续发展的重要平台。二是调研报告展示出如何解决新城镇化存在的问题及不足。如,六大问题:城市群的打造问题、农民工进城的人口市民化问题、提高城镇土地利用率问题、新城新区建设问题、特大镇发展问题、人口调控问题。这些问题都是城镇化发展过程中要面对的问题,一方面说明了中国经济的快速发展,一方面说明了存在一些亟待解决的问题。这些问题的凸显展示了转型中的真实的中国国家形象。三是新城镇化着重人的城镇化。如,《新城镇化,“化物”更要“化人”》这篇调研报告报道了浙江省诸暨市店口镇在城市化进程中坚持以人为本所取得的经验。可见,“光明调查”新城镇化专刊塑造了这样的媒介形象,即新城镇化的提出与实施为中国经济社会的发展提供了强大的动力,也展示出存在的问题*编者按:“从本期起,《光明调查》将陆续刊发系列调研报告,聚焦新型城镇化建设中的重要问题,敬请关注。”(《北京人口调控该往哪走?》,《光明日报》2014年05月27日第11 版),建构了活力四射、高速发展的以“中国梦”为核心的真实的国家形象。

“光明调查”关于经济社会的调研报告共计30篇,其中民生方面11篇,经济社会方面19篇。首先,在这些调研报告里,贫困村镇的发展,尤其是普通百姓的生存状态受到高度重视。11位省委书记深入基层,或住村调研,或考察工厂社区,或深入群众生活,寻找贫困村镇及提高人们生活的发展大计。在这里,省委书记们真实记录了社会转型期基层所存在的各种问题,以及政府为解决这些问题做出的努力,因此这里所建构的国家形象是真实的立体的,是以普通百姓为中心的国家形象。其次,还有一些是关于国家发展战略方面的调研报告,这些调研必将推动经济社会的全面发展,实现共同富裕的美好愿景。最后,也有一些关于消费、收入改革方面的调研,这些也必然引领经济健康快速发展。

(四)民生形象

“光明调查”建构了以人为本的国家形象。人的发展成为国家发展的重要基石。“光明调查”大量篇幅着眼于人的发展问题,所采取的视角或是党的高级干部,或是权威机构,或是高校知识分子。其一,“光明调查”策划了“高端调查”专栏,高级领导干部下乡住村调研,践行党的群众路线,密切了干群关系,记录了一群群普通百姓的生存状况、生活状况以及精神状态,这些都关乎对国家形象的认识和建构。其二,对大学生思想状况的调研,通过正面的舆论导向,引导大学生树立正确的人生观与价值观。其三,对社区、非公有制企业以及基层公务员的思想状况的调研。这些调研都强调对人的关怀,用社会主义核心价值观来塑造人的思想观念。

总之,“光明调查”栏目通过紧贴时代、关注热点、引导舆论的正面报道倾向,围绕十八大习近平总书记提出的“中国梦”,选取一些关乎国计民生的文化、经济、政治等事件,进行实地调查报道,弘扬持守中国精神、坚定中国道路、凝聚中国力量,建构以“中国梦”为核心的国家形象。

三、“光明调查”建构国家形象的框架总结及对其它纸媒的意义

(一)框架总结

根据框架理论,从新闻材料的选择与重组两个方面研究“光明调查”的框架特征,前者包括形式和内容两类,细分为报道数量、报道人、信息源、区域性、报道手法和报道倾向等六个指标,后者则包括报道主题一个指标。从以上的分析可以发现,“光明调查”的报道框架符合“宣传党的方针政策”的定位,以十八大和十八届三种全会的精神为指导,以“中国梦”为中心来框架新闻,形成了自己的特色:(1)报道的权威性;(2)报道的客观性;(3)报导框架的有效性。这些特点必然影响其它纸媒的报道方式,引领其它纸媒选择适合自身定位的报道框架和议题框架,形成具有自身特点的报道方式。

但是“光明调查”框架也存在一些不足。由于“光明调查”在新闻材料的选择和重组上表现出明显的倾向性,媒体框架与党和国家的大政方针政策议程表现出高度的一致性,因此,“光明调查”框架遮蔽了一些丰富真实的问题。

1.信息来源倾向于“官方”,来源于普通百姓的声音很弱,或者说,普通百姓的声音主要是权威机构和高级官员传达的,而不是他们自己发出的。权威报道与“为普通群众代言”的框架定位产生了一定的偏离,虽然报道中也有对民生问题的重视,但这里的重视是从权威的视角,而不是从基层民众的角度去凸显出问题的复杂性。这样在报道时会遮蔽普通百姓生活状况的真实性和复杂性。

2.报道的区域出现明显的偏颇,报道侧重于东南沿海等经济发达地区,对西部尤其是西北部贫困地区的关注明显不够。

3.没有出现负面报道,对社会转型中出现的各种问题关注不足,所构造的国家形象有些单一化,缺乏真实丰富复杂的内涵。

针对上述问题,笔者提出如下建议:“光明调查”应增加为普通群众代言的框架,积极构建报纸和普通读者的互动平台,注重普通群众意见的反馈;在新闻来源上,应兼顾不同地区,构造更为真实的国家形象;应直面当下问题,真实报道社会转型期的各种矛盾。

(二)引领舆论的意义

《光明日报》“光明调查”栏目充分运用报纸媒介的及时性、公共性的特点,面向国内外大众进行传播,有效地塑造融合传统与现代的以“中国梦”为核心的中国形象,在引领其它媒介正面建构国家形象方面具有重要意义。

参考文献:

[1]致读者[N].光明日报,2011-01-04(15).

[2]改版致读者[N].光明日报,2010-05-27(11).

[3]《光明调查》推出“贯彻群众路线·高端调研”专栏[N].光明日报,2013-08-06(01).

[4]美丽了城市,让他们也拥有美丽的未来[N].光明日报,2013-03-26(15).

[5]放大道德资源“正能量”[N].光明日报,2013-02-26(15).

[6]创刊致读者[N].光明日报,2008-01-22(05).

[7]北京人口调控该往哪走?[N].光明日报,2014-05-27(11).

[8]问计迤那镇[N].光明日报,2013-08-13(15).

[9]留住“读书的声音”——关于中华吟诵传承与推广的调研与思考[N]. 光明日报 ,2013-07-30(15).

(责任编辑:李莉)

The Establishment of the National Image in Guangming Daily

LI Xue-cong

(SchoolofLiteratureandJournalism,ChongqingUniversityofIndustryandCommerce,Chongqing400067,China)

Abstract:With the “Light Survey” section in Guangming Daily as the research object and through a quantitative analysis of 61 survey articles from January 2013 to August 2014 using the frame theory, this paper explores how the “Light Survey” section has set up the news frame, constructed the national image, given positive public opinion guidance andaffected the public's cognition. It is opined that the “Light Survey” has selected some cultural, economic and political events on national economy and people's livelihood and made some field investigation reports, thereby having set up the national image centered on “the Chinese Dream”. In the process of the construction of national image, while the “Light Survey” has come to form its own traits in the news framework, it still has some shortage such as the simplication of the national image and the lack of a real rich and complex connotation. Anyhow, The “Light Survey” section in Guangming Daily is of great importance in terms of positive public opinion guidance.

Key words:Guangming Daily; The light survey; The Chinese Dream; the national image; news framework

中图分类号:G216

文献标识码:A

文章编号:1674-5310(2015)-11-0115-07

作者简介:李雪聪(1994-),女,湖北浠水人,重庆工商大学文学与新闻学院新闻学研究生,从事新闻写作与研究。

收稿日期:2015-09-27