丁玲解放前小说语言变化研究

2016-01-24吴亮

吴 亮

(河南农业大学 文法学院, 郑州 450046)

20世纪,中国的文学语言经历了深刻的变革。在这场文学语言的转型中,丁玲具有重要的研究意义。她的创作孕育于上个世纪复杂的政治文化环境,具有鲜明的政治文化特色。“五四”运动、大革命、左翼文学运动、延安整风运动……这些标记是丁玲一生沉浮的写照。每个历史关头,每场政治运动,每次人生道路的转变,都酝酿着其创作的突变。汪曾祺说:“写小说就是写语言。”[1]217丁玲小说语言的变化体现了其创作语言观、文化价值观的转变,一定程度上,真实反映了上个世纪20—40年代语言的客观状态。她在文学创作中对特定语言形式的认同、改造与革新更是当时整个时代以及政治环境对语言引导、作用的缩影。语言、文学与政治紧密相连,如果忽略或脱离政治,仅从纯语言的角度来谈语言,很难对这一时期所产生的语言现象做出合理的解释。作为中国现代文学史上一颗耀眼的明星,丁玲的创作实践对我们认识现代汉语书面语言的发展变化具有重要的价值。邢福义曾指出:“如果把一个时代各种有代表性的专书的语言都研究清楚了,那么,在减去各专书中各个作者的个人因素(包括方言因素和偶发因素)之后,加合拢来就可以得到对这个时代书面语言的清楚的认识。”[2]15

立足于语言的发展演变,纵观丁玲的创作,1936年是个重要的时间节点。她在1936年底逃离南京,奔赴延安,成为苏区第一个来自“亭子间”的著名作家,其作品语言发生了显著的变化。丁玲在创作实践中,努力改造自己的语言,探索构建革命话语体系,这一过程为我们勾勒了现代汉语的发展轨迹。限于篇幅,我们只考察丁玲解放前的文学作品,即1949年之前的作品。以1936年为界,建立两个封闭的平行语料库,进行比较研究。研究方法采用共时与历时相结合,把1927—1936年和1937—1949年的作品分别作为两个共时单位,总结其特点和规律;从历时角度,比较这两个时期文学作品语言的差异,进而讨论现代汉语书面语的发展变化以及在这一过程中所隐含的文化价值观的演变。

“五四”白话文运动确立了汉语书面语系统从文言转向白话,但是几千年来文言垄断书面语,其权威地位的颠覆绝非易事。丁玲开始文学创作时,正值“五四”末期,文白交替之际,所处的语言环境是现代白话文形成之初,文言与白话并存。早期白话文像一个博采众家之长的混合物,杂采古语和今语、普通话和方言、中国话和外国话而成。作为新的表述符号虽有很多问题,但关键是它得到了主流文化的认同。整体而言,这一时期文言、白话、外来语等多种成分杂糅,欧化现象仍有较大影响。这些语言特点在丁玲1927—1936年作品中都有较为明显的表现。到了解放区后,丁玲小说中的欧化现象、文言成分减少,口头通俗语言增多。

一、欧化现象由多而少

“白话的欧化发展倾向从晚清开始经历了一个由书面语建构到文学作品语言的转移,不断为文学所捕获、赋形,并成为五四文学语言最为显著的外部特征。”[3]丁玲在回顾自己的创作时指出:“我是受五四的影响而从事创作的,因此,我开始写的作品是很欧化的,有很多欧化的句子。”[4]503—573

欧化现象减少是丁玲两个阶段作品在句法方面的显著差异。我们重点观察人称代词的重复使用与多项状语使用。

首先,人称代词的重复使用。丁玲1927—1936年作品中存在较多同一人称代词在同一语境中重复使用,从而造成指代不清、表义模糊等现象。这一现象到了1937—1949年呈现出逐渐减少的趋势。人称代词的重复使用,从指称对象的异同来看,又分为指代对象相异与相同两种情况。

先来看指代对象相异。以第三人称代词“她”为例,在1927—1936年作品中,“她”能够同时充当二价动词,诸如“爱、摸、服侍”等的施事主语与受事宾语,代替不同的对象。这种用法在1927—1936年作品中共有11例,1937—1949年减至2例。按照配价语法,二价动词多要求其前后项为指代不同人、事的名词,极少会出现主宾同指的情况。我们依据“她”使用的具体语境,可以推知该词指称的对象是不同的客体,这就意味着二价动词的前后项不可能是形式相同的词语,同样在缺少前置名词的情况下,也很少会使用两个代词。但是,丁玲1927—1936年的作品中却多次出现人称代词重复使用的例子,我们对“她”进行标记,用她1、她2来区分,例如:

(1)她1时时摸着她2的手,告诉她2一些她1的幸福。(《韦护》)

前一例中的她1指丽嘉,她2指珊珊。类似的用例相当多见。

再来看指代对象相同,例如:

(2)她很年轻,又美貌,自然在好久以前便为好多男人所注目了。她并不缺乏这方面的智慧,她了解这些,她都快乐地接受了。但她却什么人也不爱,她只爱她自己。她知道她是全凭她自己的青春赠给自己的荣耀。她要永远保持着这王位,她不愿自己让任何人攫去。她看过许多小说,也看过许多电影,她知道女人一同人结了婚,一生便算终结了。做一个柔顺的主妇5接着便做一个好母亲,爱她的丈夫,爱她的儿女,所谓的家庭温柔,便剥蚀去许多其余的幸福,而且一眨眼,头发白了,心也灰了,一任那健壮的丈夫在外面浪游,自只打叠起婆娑的慈心,平静地等着做祖母……这有什么意义,她不需要。(《一九三○年春上海(之二)》)

例(2)是由8个句子构成的句群,其中仅有一个人称代词“她”,共使用了17次。语篇中既无同义名词替代,也未见到空语形式。“她”在句群中被重复使用,能够充当句子的主语和定语。

1937—1949年作品中,尽管仍有指代不明的问题,毕竟这样的用例数量减少。“五四”以后,受印欧语的影响,汉语第三人称代词的使用频率明显增加。第三人称代词的高频使用逐渐改变了汉语回指时用人或物名称的习惯。由此引出一个问题,即表达冗繁、指代不明。

其次,多项状语的使用。丁玲1927—1936年作品中多项状语比较普遍,有三项以上状语的句子不在少数,例如:

(3)好容易才磕完,真是吃了很大的苦,却又得站得端端正正给知县官,给堂长,给管理员,给教员,甚至给来宾都要行礼。(《母亲》)

此例中四个“给……”构成的介词短语,形成排比式状语,形式上显得整齐,表义上也具有较强的铺陈描述性。多项状语与当时文人创作与年轻受众倾向于选择欧化句式密切相关,正如茅盾所指出的:“日常说话颇带欧化气的青年,现在已经很多。”[5]557这一现象在丁玲1937—1949年作品中已经较为少见,状语数量或层级减少,长度变短,更符合汉语表达习惯。

1927—1936年作品中多项状语的使用情况在句子中最直接的表现就是句子延长。我们随机抽取《莎菲女士的日记》第一章前3段,共计1123字,28个句子,平均句长为40字/句。《太阳照在桑干河上》第一章前6段,总共1055字,31个句子,平均句长为34字/句。1927—1936年作品句子显然比1937—1949年长,其原因应该是受印欧语的影响,“句子的延长也是欧化文章的一种现象。句子长的原因是有长的修饰品,而长的修饰品就是西文的一种特色”[6]347。丁玲1927—1936年作品欧化现象较多。这些不符合汉语规律的“欧化”现象以后逐渐减少甚至消失。

二、文言成分由多而少

丁玲1927—1936年作品中的文言成分,无论使用数量、用法类型都明显多于1937—1949年作品。

从单双音节词的使用情况来看,丁玲1927—1936年作品中,词的音节形式不固定,单音节较多。我们进行了两项调查统计来考察不同音节词语在两个时段作品中使用频率的差异。第一种是在1927—1936年、1937—1949年作品中各抽取1200个词来观察各种音节形式在这些词中所占的比例;第二种是随机选择5个双音节词考察其在不同时期作品中的使用情况。

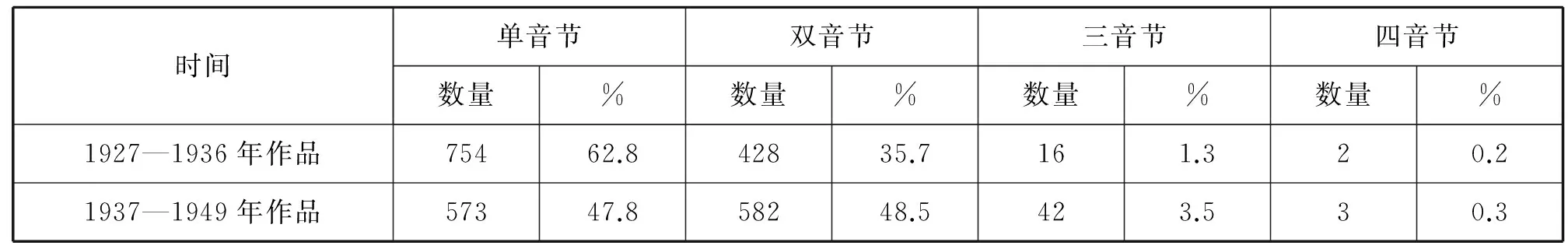

表1 各种音节形式所占比例统计表

由表1可以看到:第一,纵向来看,1937—1949年作品中单音节词的数量呈现减少趋势,双音节、三音节词的数量呈现增长趋势,四音节词变化不明显。第二,横向来看,1927—1936年作品中单双音节词的数量差异明显,单音节词数量明显多于双音节词,1937—1949年作品中单音节词与双音节词数量接近。在1927—1936年作品中,甚至同一篇作品里,我们可以看到不少单音节词和与之同义的双音节词并存的句子。这说明在大力提倡白话文写作的当时,作家们既保留着使用单音节文言词语的习惯,又在有意识地使用双音节白话词语。从大的方面来看,可以说丁玲的作品反映了这一时期文言与白话并存、交织的现状,例如:默—沉默

(4)两人又默着走下去,大家都不愿意说什么,张大憨子又看见他姊姊的脸相,那一副可怕的死人的脸。(《奔》)

(5)两人又沉默的走了一段路,这沉默使两人都焦躁了,都有点恨起对方来。(同上)

以上两组词语“默”与“沉默”“衣”与“衣服”完全可以互换,除此还有“映—放映”“挣—挣扎”“诧—惊诧”“愕—惊愕”“味—体味”“衣—衣服”等。但是从整体来看,1937—1949年作品中双音节词语的数量呈现增长趋势,单音节词语则与之相反。像“默—沉默”的数量在1927—1936年是4∶12,到1937—1949年变为0∶28。“味—体味”在1927—1936年作品中的数量为94∶1,在1937—1949年作品中则为48∶3。我们随机选取了5个双音节词,将其在两个阶段作品中的使用情况进行比较。

表2 双音节词的使用情况统计表

表2进一步证明了1937—1949年作品中双音节词数量变多,增长趋势较为明显。单音节词的文言性较强,双音节词则更接近口语。丁玲在修改《太阳照在桑干河上》的过程中曾经有意地把单音节词改为双音节词,例如将“本”改为“本来”,“害”改为“坑害”。[7]213单音节词变为双音节词后,词语表义也更加清晰、明确和精密。

书面语中欧化现象减少、文言成分所占的比例降低,取而代之的是白话、口头通俗语言的增多。正是通过这种自身调节,语言系统保持了动态的平衡。

三、口头通俗语言由少而多

丁玲1937—1949年作品大量使用熟语,不仅数量多,而且内容涵盖广。这与丁玲无产阶级文学观的确立、社会交际的需要有关,也真实地再现了文学语言的形象性和情境性特征。要塑造人物形象,要真实地反映社会生活,就不可避免地需要描写人物的语言,而农民语言的最大特点就是口语化。丁玲在比较自己与赵树理、孙犁等解放区本土作家创作时提到,“所以他们的作品显得生活底子雄厚,文章也比较口语化,把五四以来一些欧化的半文半白的文体改为生动活泼的语言,使我们感到新鲜亲切。”[4]并认为这是他们的优点。

首先我们看谚语。丁玲作品引用的谚语真实刻画了当时当地如火如荼的斗争生活。哲理类的有“天下无难事,只怕有心人”“人心同一起,黄土变成金”;修身类的有“没做亏心事,不怕见阎王”“不做亏心事,半夜敲门心不惊”“天上下雨地上滑,各自跌倒各自爬”;讽诫类的有“出头椽子先烂”“男不与女斗”“英雄难过美人关”“好汉不吃眼前亏”;农业类的有“描云绣花不算能,纺线织布不受穷”、“一籽下地,万籽归仓”;知识类的有“天无绝人之路”“话不投机半句多”“墙倒众人推”;社会现象类有“母鸡也叫明,男女平等”“日在炮楼下,夜观炮楼灯,出门必过路,天天跑敌情”。

其次来看惯用语。惯用语含义简明,形象生动,通俗有趣,富于哲理性和表现力,被人们广泛运用于口语和书面语之中,在传情达意方面起着极其重要的作用。1937—1949年作品中使用了大量的惯用语,如“夹尾巴、碰钉子、拖后腿、天晓得、胳膊肘子往外弯、吃柿子拣软的、好心当作了驴肝肺、好人不得好报、干响雷不下雨、赔了侄女却赚了兵、跳(掉)在黄河里也洗不清、为五斗米折腰”等。

最后来看歇后语。丁玲的1927—1936年作品中也有歇后语,但是数量较少,在1937—1949年作品中,为表现解放区的农民生活,大量使用了歇后语,如擀面杖吹火——一窍不通,泥菩萨过江——自身难保,干水池子里的泥鳅——能滑到哪里去,墨水吃到肚子里去了——一身透黑,后脑勺子上长疮——自己看不见、别人可看见,和尚念经——那么也是那么,见了火的蜡一样——软了,哑巴吃饺子——心里有数,六月里的梨疙疸——有点酸儿,没有根的浮萍——无依无靠,赖泥下窑——烧不成个东西,新媳妇坐在花轿里——任人摆布,等等。

这些熟语反映了解放区人民群众生产生活、精神观念的变化,具有典型的时代特征。除此之外,《一二九师与晋冀鲁豫边区》《民间艺人李卜》等作品中使用的大量民歌,更增强了语言的口语性与形象性。丁玲1937—1949年作品中的口语词大多是从农民口头语言中提炼而来的。她的作品以通俗易懂的语言形式向士兵、工农大众宣传中国共产党的政策,教育、鼓舞劳苦大众积极投身到时代大潮中。较之茅盾、冰心那种创作中沿袭30年代对口语的“不即不离”,即保持了口语格局但显然又不同于口语的作品语言,她的语言更通俗,更接近口语,可谓“真真的老百姓语言”。[8]27—29究其原因,可能是“在革命运动中做普及工作的,为了能够深入群众,笔下不能不通俗”。[9]314

丁玲创作不同阶段作品语言的差异与20世纪三四十年代的文学内容、语言形式、社会革命、思想革新密切相关。她的小说语言遵循了早期现代汉语的发展规律,发展趋势基本上与其相一致。上面对丁玲1927—1936年与1937—1949年小说语言差异的讨论,可以引发我们对以下几个问题的关注和思考:

首先,丁玲小说语言的变化揭示了文化价值的转变。作家创作作品时,选择某种语言就意味着他对某种文化价值的认同。“语言本身就包含了一套价值系统,而这套价值系统对作为个体的人的影响是强制性的。”[10]284“五四”建构的文学语言保留了传统话语,同时引进了西方话语,1940年代在解放区逐渐转换为民间话语系统。延安时期政治的介入和规约,使得知识分子在无产阶级话语模式中进行创作,其作品自然沾染上了意识形态的味道。以《在延安文艺座谈会上的讲话》的发表为标志,无产阶级文学观逐渐形成。“五四”以民主、自由为核心的文化价值体系发生了变化,从以个人为本位转向服务于工农大众,启蒙文学话语被革命文学话语所取代,精英文化转向大众文化,文学创作更注重追求民族文化与民俗文化。三四十年代无产阶级革命文学倡导语言大众化。这种语言的大众化是以对文言以及欧式白话的废弃、对口头语以及民间通俗语言的吸收为开端的,“提倡白话文就是提倡大众化,提倡大众化就是要更多的人看懂”[11]。受这种以广大群众为接收对象的无产阶级革命文学语言观的影响,丁玲1937—1949年作品语言出现了变化。这也意味着“五四”启蒙文学话语及其深层话语构成规则系统——现代启蒙“知识型”,必将而且正在为新兴的革命文学话语及其内在的红色革命“知识型”所取代。[12]

从另一个角度来说,丁玲文学作品语言的变化反映出文化价值的转变,这种转变的发生不是偶发的,而是政治干预的必然结果。毛泽东作为共产党的最高领袖,以政治的权威性,用具有较强政治功用的政论文干预语言,将语言的选择上升到政治立场与党性原则。他的文章作为重要的学习材料大量印发,渗透其中的语文政策和思想,推动了现代白话文的迅速普及。《在延安文艺座谈会上的讲话》中提出的“为工农兵服务,为工农兵所利用”,否定“党八股”,同样被视为一次较为全面彻底的对文言的否定。在这种语境下,丁玲、欧阳山等来自国统区的作家努力改造思想,一扫小资习气,从“五四”现代知识分子精英对传统文化价值体系的反思以及自我内在精神世界与个体人生、文化体验的个性化挖掘与传达,转向对社会底层工农大众革命斗争的观照,他们广泛深入生活,在创作中改造语言,纠正过分欧化现象,改变了文绉绉的腔调。

其次,丁玲小说语言的变化勾勒了国语的发展轨迹。丁玲作为新文学第二代作家,是一开始就以白话为起点的作家,因此较之鲁迅、胡适等第一代作家,其作品更能体现现代白话文的特点。[13]49但是通过比较,我们发现,较之1937—1949年作品,她1927—1936年作品中仍有较多的文言成分。除此之外,口语的大量使用是丁玲小说一个较为显著的特点,这一特点在延安时期所创作的作品中更加突出,1937—1949年作品口头通俗语言更多,欧化减少。作家的语言使用习惯具有稳定性,因此很难将她不同时期作品中出现的这种变化归因于个人文风的改变,这种现象很大程度上应该与当时整个时代背景下语言文字的使用情况紧密相关。1936年以后,丁玲的生活环境与创作环境都从国统区转移到了解放区,语境的变化带来的是语言导向的转变。延安文学语言纠正了“五四”以来“文”“言”分离、过分欧化的弊端。但是值得注意的是,这些弊端在当时的国统区书面语中仍然普遍存在,因此从另一个角度来说,我们从丁玲作品语言的变化,可以看到国语在共时层面上呈现出的差异。换言之,“五四”时期现代汉语最终形成并确立其地位。在政权分立、社会分化等因素的影响下,国语的主体部分,在国统区内基本上保持原貌,发展变化缓慢,然而,在解放区却经历了大众语文建设运动和民族形式建设运动,书面语言变化显著。两者特点鲜明,前者文言成分、欧化现象多,古旧色彩浓厚,后者白话成分多、口语比例大。1949年之前的国统区书面语风格在后来的台湾“国语”中很大程度上得以保留和延续,并成为它最重要的特色之一,此外也成为“港式中文”的构成要素之一;而解放区的革命话语正是今天中国大陆地区普通话的雏形,此后的发展都是沿着这一方向而不断演进、拓展和深化的。两个政治区域书面语差异的日益明显是国语分化趋势形成的标志,1949年后这种差异逐渐扩大。

[1] 汪曾祺.汪曾祺全集[C].北京:北京师范大学出版社,1998.

[2] 邢福义.毛泽东著作语言论析[M].武汉:湖北教育出版社,1993.

[3] 邓伟. “欧化倾向的五四文学语言”辨析[J].贵州社会科学,2012,(4).

[4] 陈明.丁玲论创作[M].上海:上海文艺出版社,1985.

[5] 陈天助.《莎菲女士的日记》的语言体式问题[A].中国丁玲研究会.二十世纪中国社会变革的多彩画卷——丁玲百年诞辰国际学术研讨会论文集[C].长沙:湖南文艺出版社,2004.

[6] 王力.中国现代语法[M].北京:商务印书馆,2011.

[7] 龚明德.《太阳照在桑干河上》修改笺评[M].长沙:湖南人民出版社,1984.

[8] 张中行.文言和白话[M].北京:中华书局,2012.

[9] 张卫中.汉语的变革与“五四”文学转型 [J].华文文学,2010,(3).

[10] 祝克懿.毛泽东语言对现代汉语成熟规范的影响力[J].毛泽东思想研究,2005,(5).

[11] 王瑶.赵树理的文学成就[A].中国赵树理研究会.赵树理研究文集[C].北京:中国文联出版公司,1998.

[12] 李遇春.话语规范与心理防御——论丁玲在延安解放区时期的小说创作[J].中国政法大学学报, 2013,(2).

[13] 张卫中.丁玲在现代文学语言建设中的意义[J].文艺理论与批评,2012,(2).