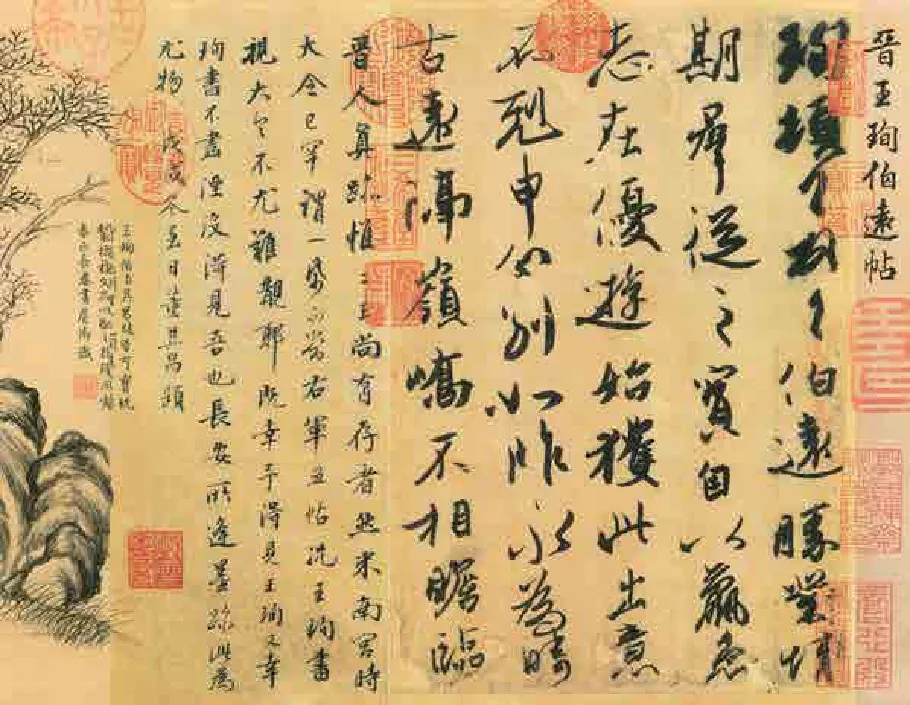

《伯远帖》是写给伯远的吗?

——王珣《伯远帖》

2016-01-24

《伯远帖》开篇赫然写着“珣顿首顿首”,据此至少可以确定两点:一是此帖作者为王珣,二是此帖与多数魏晋法帖一样,当初只是一通一挥而就用作“致暌离,通讯问”的信札而已。

然而,既成法帖,总得有个名称;名之曰“伯远帖”,是因为此信札正文首句,“伯远胜业情期”,前二字和其句主语皆为“伯远”。

那么,法帖名之“伯远”,是否就意味着王珣当初所写的这通信札就是写给伯远的呢,或者说伯远是不是就是此信的收信人呢?将首句“伯远胜业情期”读完,立即就可判断——非也!因为此句若翻译成现代汉语,大意是“伯远事业上正处于盛时而突然辞世已一周年了”——王珣是不可能给一个已不在世的人写信“致暌离,通讯问”的。除非他是写好后在伯远墓前宣读——魏晋人此等“行为艺术”并不鲜见,如王羲之,当年就曾在自己父母的坟墓前宣读一文,发誓从此不再留恋官场,而欲去过一种优游的隐居生活,将此题曰《誓墓》(亦作《誓墓文》),看作是他隔着阴阳两界写给父母的一封信,似乎也未尝不可。

那么此信会不会是王珣在伯远墓前宣读时所用的底稿呢?因为首句完全也可以翻译成:“(可怜的)伯远啊,(你)事业上正处于盛时而突然辞世已一周年了!”再顺着这样的语气将下文“群从之宝,自以羸患,志在优游。始获此出,意不克申”,用现代汉语翻译,完全也可以译作如下:“(你)在众兄弟中多受尊重,(只是因为)体弱多病,一直想过一种优游自在的生活,(谁知)刚刚有一点起色(指“过优游自在的生活”),竟然发生这样的事情,遂使人生愿望终没能完全达成。”

然而再看下文,我们便又基本可以对这样的翻译做出否定了。

“分别如昨,永为畴古,远隔岭峤,不相瞻临。”将之再翻译成现代汉语,大意为:“(我)与(伯远)分别好像就在昨日,而其却永远地作了古,(其与我)隔着远远的山道,再也不能来看我了。”如此语意,尤其是其中“远隔岭峤”一句,透露出王珣此语应该不会是立于伯远的墓前以第二人称所说,而似乎在边做着遥想边说话,因而只能是用第三人称谈论着伯远的一切;再回过头去,将上文中对伯远称谓的第二人称“你”,改为第三人称“他”,语意也完全通畅:

伯远事业上正处于盛时而突然辞世已一周年了!(他)在众兄弟中多受尊重,(只是因为)体弱多病,一直想过一种优游自在的生活,(谁知)刚刚有一点起色,竟然发生这样的事情,使他人生愿望终没能完全达成。与(他)分别好像就在昨日,而其却永远地作了古,(他与我)隔着远远的山道,再也不能来看我了。

既然是用第三人称在谈论伯远,自然可以断定,此信的收信人应该不是伯远,而是另有其人。

那么王珣为什么要在一封并非写给伯远的信中议论伯远呢?唯一可作解释的是,收信的这个人应该是伯远的亲人。而王珣与伯远到底是什么关系,或者说伯远是王珣的什么人呢?对此历来有所争论:一说伯远就是王珣的堂兄弟王穆,二说伯远是王珣的某个堂侄儿。然无论是“弟”还是“侄”,珣都长于伯远;而如果王珣此信是写给伯远的,作为长者,王珣应该没有必要向小者“顿首顿首”(即“叩头再叩头”),因为这显然太过礼重了。这也便可再次证明,此信并非是写给伯远的,而只能是长于伯远的——其父?其母?其兄?都有可能,又都无法确定。

据启功先生考证,此帖后面应该还有文字,只是在传世过程中被永远地弄残了;如果真是这样,答案会在那被弄残掉的文字中吗?谁知道呢!

当年,乾隆皇帝将三件在他看来为稀世珍宝的魏晋法帖收入内府,遂将御书房名之曰“三希堂”。然而,事实上此三者中,《快雪时晴帖》并非王羲之真迹,而“为唐摹本,且非唐摹中最佳者”(张伯驹言),甚至“是颇坏的临本”(熊秉明言);《中秋帖》亦非王献之真迹,而为宋人临本(十有八九出自米芾之手),甚至是清人伪造着忽悠乾隆皇帝的;唯《伯远帖》是王珣真迹,其从无争议。不仅如此,泛观今天所有我们能见到的所谓传世魏晋法帖,是否真是出自魏晋人之手,皆有争议,而唯《伯远帖》是一个例外。就凭这两点,《伯远帖》在中国书法史上之地位,不说至高,至少是可谓特殊。

▲ 《伯远帖》