再论《字汇》音切的来源

2016-01-24吴萍郑贤章

吴萍,郑贤章

(1. 湖南师范大学文学院,湖南长沙,410081;2. 中南林业科技大学政法学院,湖南长沙,410081)

再论《字汇》音切的来源

吴萍1, 2,郑贤章1

(1. 湖南师范大学文学院,湖南长沙,410081;2. 中南林业科技大学政法学院,湖南长沙,410081)

摘要:通过比对、分析相关辞书中的注音材料可知,《字汇》中的音切有多种来源:《洪武正韵》是主要来源,《字汇》中绝大部分反切源于此书,而很多直音则直接选用其小韵韵目;《重刊详校篇海》是补充来源,《字汇》中有而《洪武正韵》中没有的字,其音切主要来源于此;宣城方音是不可忽视的来源,《字汇》中部分反切与直音受到了梅氏方音的影响。

关键词:《字汇》;音切;来源;《洪武正韵》;《重刊详校篇海》;宣城方音

梅膺祚的《字汇》成书于明代万历43年,该书确立了笔画排字法,“采用反切、直音、四声互证、音近某等多种注音方法;分列音项、义项,随声释义;俗字异体下仅注‘同某’或‘同某,某音’,而不重复标列音义”,[1](474)是我国字典史上的一部承前启后的重要著作,在中国古代语言学史上占有重要地位。

在中国语言学史及中国古代语文辞书综合性研究类著作中,都有《字汇》体例及价值的介绍与评价。如何九盈《中国古代语言学史》指出《字汇》“吸收了17世纪以前字典编纂的经验,比以往的字典有很大的进步。”“检字方便”“收字适中”“注音详明”,“字的释义较为全面,而且尽量列出书证”。[2](225-226)而具体研究 《字汇》的现有成果并不多见,总括起来主要集中在编撰体例、部首系统、所收字形及音义来源等方面,少量涉及注音释义讹误辨析。

音切来源方面的研究成果主要有高永安的《〈字汇〉音切的来源》,他认为:“《字汇》反切的来源是《洪武正韵》;直音的来源则主要是《篇海》一系字书,最主要的是经过南京人李登校订的《重刊祥校篇海》;除此之外,则来自梅膺祚自己的方言。”[3](37)

笔者经过较详实的研究比对,认为高永安的说法存在一定的疑问与不足,并试图在下文进一步阐释《字汇》音切的来源。

一、《洪武正韵》——《字汇》音切的主要来源

《字汇》“字宗《正韵》,已得其概;而增以《说文》,参以《韵会》,皆本经史。通俗用者,若《篇海》所辑怪僻之字,悉芟不录”。[4](《凡例》)可见,《正韵》《说文》《韵会》《篇海》等历代辞书以及各类经史著作是《字汇》注音释义的来源。

《字汇》注音先出反切,再出直音。“经史诸书,有音者无切,有切者无音;今切矣,复加直音。”[4](《凡例》)高永安以此为由认为《字汇》的反切、直音可能有不同来源,并从韵书和字书两方面分别寻找二者的来源。笔者认为对于《字汇》编著者来说,这种做法既不方便也不科学。

事实上高永安提出的材料一方面证明了“《字汇》反切宗《正韵》”,却未能充分证明《字汇》的直音到底是来源于哪一本辞书。最后也只是提出“《正韵汇编》的直音是在《洪武正韵》同小韵里找的,但是其直音跟《字汇》差别比较大。这再次说明《字汇》直音跟反切来源不同。与《字汇》直音最近的是《详校篇海》,次之《直音篇》,次之《正韵汇编》,最远是《海篇》《篇海》。”[3](41)笔者将《字汇》与《洪武正韵》(下文简称《正韵》)的注音重新比对,发现《正韵》是《字汇》反切与直音的共同的主要来源,其中,直音主要来自《正韵》小韵代表字,若本身就是小韵代表字则采用四声互证的方式。下面以《正韵》麻韵(共22小韵130字)为例说明比对结果,并分析相关原因。

收稿日期:2015-10-12;修回日期:2016-01-30

基金项目:国家社科基金重大招标项目“中国古代语文辞书注音释义综合研究” (12&ZD184);国家社科基金项目“汉文佛典与历代字韵书疑难字研究”(12BYY081);湖南省社科基金项目“汉文佛典与中近古字韵书疑难字研究”(11JL05)

作者简介:吴萍(1979-),女,土家族,湖南慈利人,湖南师范大学文学院汉语言文字学博士研究生,中南林业科技大学政法学院讲师,主要研究方向:古汉语文字,训诂;郑贤章(1972-),男,湖南益阳人,文学博士,复旦大学汉语史研究中心博士后,湖南师范大学文学院教授,主要研究方向:汉语俗文字,词汇

(一) 反切

二书有120字反切完全相同,约占93.1%。仅有10字不同:茬挐化厓倪(未收麻韵音)、舥(披巴/把巴)、荼茶(锄加/直加)、伽(具牙/居牙)、汙(乌瓜/乌花)。可作以下分析。

挐,《正韵》女加切:“挐,同上(拏),又丝絮相牵。”又鱼韵女居切:“挐,同上(拏)。韩愈《圣徳诗》‘兽盾腾挐’。又莒挐,人名。”[5]《广韵》《韵会》皆收麻韵音切。查《说文·手部》:“挐,持也。从手如声。”“拏,牵引也。从手奴声。”[8]可见,挐拏二字本来形音义都有区别,后世盖形近混用而皆有两读。《字汇》挐字注释中未收麻韵音切,亦有一定道理。

化,《正韵》呼瓜切:“化,后汉《冯衍论》与时变化,章怀太子曰:叶韵音花。”[5]查《广韵》《集韵》《韵会》等皆无此平声音切。《字汇》未收此音,是。

厓倪二字皆属牙小韵,《正韵》注音牛加切,《字汇》注音分别为宜皆切、牛皆切。查《正韵》,涯有牛加、宜皆两种反切,且涯、厓、倪三字相邻分布。《字汇》注厓音涯、倪音厓。因此,此二处不同盖为传抄讹误。

舥,《正韵》注音披巴切,《字汇》注音把巴切,反切上字披、把分属滂、帮二母,音韵史上无混同,盖为形近致讹的传抄讹误。

“荼、茶”二字皆属槎小韵,《正韵》注音锄(崇母)加切,《字汇》改反切上字为直(澄母);“伽”独立为伽小韵,《正韵》注音具(群母)牙切,《字汇》改反切上字为居(见母);“汙”属窊小韵,《正韵》注音乌瓜切,《字汇》改反切下字为花。在近代汉语语音及梅氏当时的宣城方音中,澄、崇二母皆有合流趋势,据高永安(2006)研究,反映明末宣城方言的韵书《音韵正讹》中澄母“已经分裂了:一部分属塞擦音崇母,一部分属擦音禅(船)母。”[9](45)查《音韵正讹》麻韵,茶、查二字读音相同,就反映了这一语音现象。同时,具、居分属群、见二母,也符合全浊声母清化的语音演变规律。瓜、花皆属麻韵。因此,此三处不同盖为作者梅氏语感认同上的不经意改动。

由上可知,“茬挐化”五字读音的不同源于梅氏的主观判断,“厓倪舥”三字为传抄错误,仅有“荼茶伽汙”三字反切是梅氏对《正韵》反切的部分改动。

(二) 直音与四声互证

反切复加直音的注音方式在《重刊详校篇海》(下文简称《重刊》)中已有,然拿《字汇》与之相比较亦有不同。高永安选用两部书中的金部为比较对象,发现于52字中仅有13字直音用字不同,约占25%,相似性较高。同时与《直音篇》《洪武汇编》相比较,并由此得出“直音的来源是《海篇》一系字书,最有可能的是由赵新盘和李登编纂的《重刊详校篇海》,或者还有由章黼编纂、吴道长重订的《直音篇》。”[3](41)笔者认为此说欠妥,原因有三。

其一,从不同的辞书中分别选取反切和直音并不是科学的做法,会削弱反切与直音的对应性。如果说是从众多不同的辞书中杂取直音用字的话,《字汇》字音的系统性更加是大打折扣。因此,与其说《字汇》的反切与直音各有来源且直音来源不一,不如相信其有相同之来源,只是取字方式灵活。

其二,《字汇》的注音方式与《重刊》《直音篇》等也不尽相同。后两部辞书都仅采用“音某”的直音法,而《字汇》大量使用“某某声”的四声互证注音方式。以《正韵》麻韵(共22小韵130字)为例,便有20字采用此注音方式,其中有14字是《正韵》小韵韵目。具体如下:(带*的字不是小韵韵目)

麻(马平声);葩、舥*(帕平声);巴(霸平声);杷、琶*(罢平声);樝、柤*(诈平聲);槎、楂(乍平声),荼*、茶*(蜡平声);遐(下平声);鰕*(罅平声);鸦(亚平声);牙(雅平聲);华(话平声);花(化平聲);誇(跨平聲);瓜(寡平聲)。

其中,“麻巴杷槎茶遐鰕鸦牙华花誇瓜”等13字充当全部或部分同小韵字的直音用字。

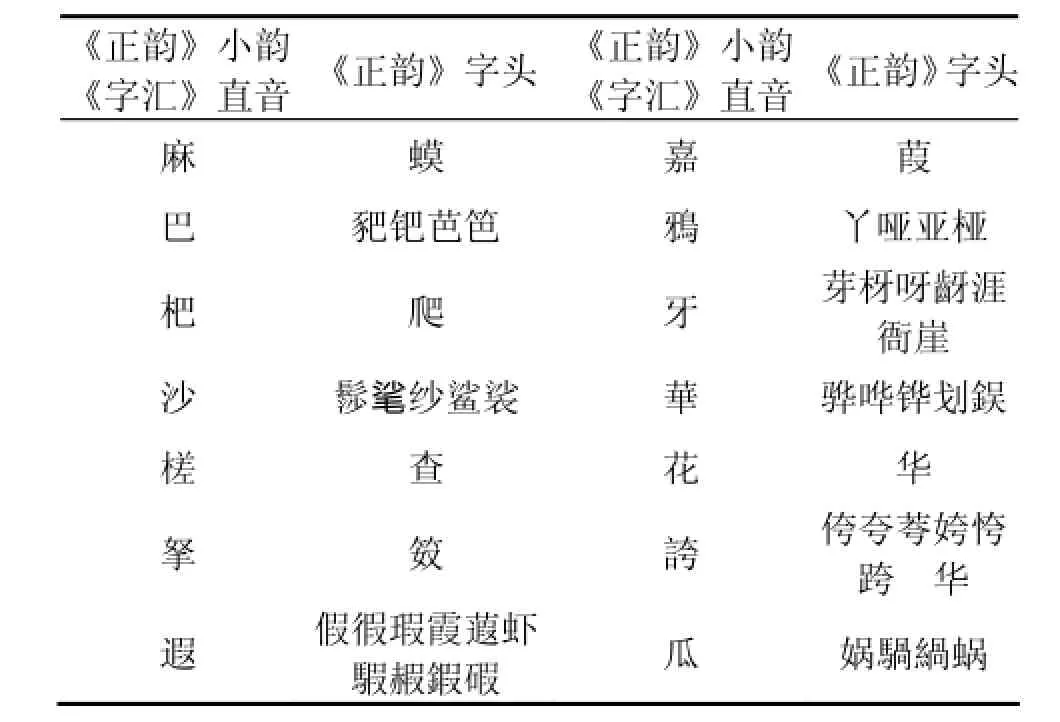

其三,《字汇》直音字都是《正韵》中同小韵字,大部分为小韵韵目。同样以《正韵》麻韵(共22小韵130字)为例,就有14小韵韵目充当全部或部分同小韵字的直音字。见表1。

查其不同于此者,盖为同小韵中有比小韵韵目更简易便用之字。现以嘉小韵为例将《字汇》与《重刊》及《直音篇》作直音用字比对。见表2。

表1 《正韵》麻韵各小韵字与《字汇》直音用字比对表

表2 《正韵》麻韵嘉小韵字在《字汇》《重刊》《直音篇》中的直音用字比对表

可见,《字汇》随手取字,灵活方便,也未必定被《正韵》小韵韵目或某部以往辞书直音用字所束缚。

二、《重刊详校篇海》——《字汇》音切的补充来源

李登、赵铭的《重刊详校篇海》早于《字汇》,王重民先生(1983)说“在《字汇》《正字通》未通行以前,是书盖为最通行之字典。”[11](61)那么,梅膺柞编纂《字汇》时参考此书是很有可能的。据笔者的比对研究,《字汇》中有而《洪武正韵》中没有的字,其音切主要来源于《重刊详校篇海》。

现以《字汇》人部四画字为例说明比对结果。《字汇》人部四划共43个字,其中有23个字未收录于《洪武正韵》,22字取于《重刊详校篇海》(仅“㐺”未见于此书),二书音切比对见表3,因为只考虑来源问题,《重刊》中的异读暂不作考虑。

由表3可见,《字汇》在注音形式上与《重刊》略有不同,音近注音前者用“音近某”、后者用“读如某”“声同某”,四声互证前者直接用“某某声”、后者用“音某某声”,等。如若将形式上的差异忽略不计,那么表3中则有“仱㐸□仺仴□仹仼仾伆伈伌□”这14字的音切在两部辞书中完全相同。同时,另有5字的音切差异皆可作出合理分析。

“仯仸”二字为直音差异,《字汇》将冷僻字“眇”换为常用字“藐”,将“夭”换成《正韵》小韵韵目“杳”;“仮伄”二字为反切差异,《字汇》将“府远切”“丁叫切”分别换为《正韵》中的反切“甫版切”“多啸切”;“伀”字反切、直音皆不同,《字汇》将“钟”换成《正韵》小韵韵目“中”,并采用《正韵》反切“陟隆切”。以上五字在音切用字上的调整都与上文中所提的以《正韵》为“《字汇》音切的主要来源”这一主要原则相符合。

另外,《字汇》中“伅”的注音“豚入聲”与反切“杜本切”在声调上存在矛盾,盖为传抄讹误。查《重刊》《字汇》可知,“㐹”“仡”确实具有某种同音(鱼乞切)同义(壮勇貌)关系。

表3 《字汇》人部四划非《洪武正韵》来源字与《重刊》音切比对表

值得强调的是,《字汇》注音为“音近某”的字皆来源于《重刊》。统计整本《字汇》,除去叶音不计,共112字有被注音为“音近某”,这些字未见于《正韵》,在《重刊》中注为“读如某”或“声同某”,《字汇》在收录这些字的同时,将注音形式统一为“音近某”。现以《字汇》页部字为例说明比对结果,见表4。

可见,《字汇》页部共有13字注音为“音近某”,而这些字的音切毫无疑问来源于《重刊》。

三、宣城方音——《字汇》音切的不可忽视之来源

《字汇》作者梅膺祚,明代安徽宣城人,在辞书《字汇》的编著过程中就很有可能会受到其宣城方音的影响。古屋昭弘在《〈字汇〉与明代吴方音》[12]中就详实考证了梅膺祚的家族、身世,并将《字汇》反切和直音与《洪武正韵》反切做比较,得出了《字汇》反映吴音特点的结论。

笔者立足《字汇》的反切与直音,发现疑问,并比对同时稍晚的宣城方音韵书《音韵正讹》,探讨梅氏方音对《字汇》音切的影响。现举四例以作说明。

例一,《字汇·一部》:“万,符谏切,音饭,数也。今作萬。〇又莫白切,音麦,万俟复姓。”[4]

《广韵·愿韵》无贩切:“万,十千,又虏三字姓二氏。”又德韵莫北切:“万,虏复姓,北齐特进万俟普。”[7]《集韵·愿韵》无贩切:“万,数也,通作萬。”[6]《正韵·谏韵》:“萬,无贩切。饭,符谏切。”[5]未收“万”字。《重刊·一部》“万,又莫北切,音墨。”[13]

按,相比以往辞书,《字汇》中“万”的两个反切都有一定调整。经查证,《音韵正讹》中贩、谏同属去声万韵,万、萬、饭同音,白、北、麦同属入声彻韵,麦、墨同音。因此《字汇》中“符谏切”“莫白切”实为梅氏方音影响之结果。

例二,《字汇·一部》:“且,……〇又象吕切,徐上声。恭谨貌。《诗·周颂》‘有萋有且’。”[14]

《正韵·语韵》慈庾切:“且,恭谨貌,《诗》‘有萋有且’。”[5]

按,《字汇》“且”字音义本《正韵》,“象吕切”源于《正韵》中的“慈庾切”,此音在《集韵》《玉篇》中分别注为“此与切”“七序切”。对应《广韵》音系来看,四个反切中的反切下字“吕”与“庾、与、序”等皆属上声语韵,反切上字“象”“此、七”与“慈”分别属于邪母、清母与从母。

《正韵》反切上字改用“慈”,体现了汉语语音浊音清化(精、从母合流)的演变趋势。杨嫦就在《〈洪武正韵〉与〈广韵〉音系的比较研究》中指出“《正韵》中虽然试图保留中古的全浊音,但是不可避免地受到浊音清化趋势的影响,并且《正韵》中浊音清化的所有浊塞擦音字、浊塞音字基本上都是按照声调的平仄有规律地分别改换成送气音和不送气音,符合‘平透仄戛’的演变规律。”[14](41)

据上文所论,《字汇》反切绝大部分来源于《正韵》,此处上字用邪母字“象”而非从母字“慈”,究其原因,则是受到了梅氏方音的影响。据高永安对《正讹》声母系统的分析,明末宣城方言中精组浊声母有清化现象,塞擦音声母有擦音化现象。并且“从母清化严重”,“与邪母同现(于同一个音节)共15次”[9](44)。查《正讹·上韵》,“象(邪母)”属“匠(从母)”小韵。可见,当时的宣城方音中“象、慈”二字声母已经趋同,反切上字改“慈”用“象”实为梅氏方音影响之结果。

例三,《字汇·人部》:“仍,时征切,音成。因也,就也,重也,频也。又姓。”[4]

《正韵·庚韵》如陵切:“仍,因也,就也,重也,频也,洊也。”[5]《广韵·蒸韵》如乗切:“因也,就也,重也,频也。又姓,出何氏《姓苑》。”[7]

表4 《字汇》页部“音近某”注音字与《重刊》音切比对表

按,《字汇》注为“时征切”,反切上字改“如(日母)”为“时(禅母)”。高永安指出《音韵正讹》中“日母分裂为两个部分:一部分归澄、船、禅,是浊擦音;一部分归泥、疑,是鼻音。”[9](46)查《正讹·阴韵》“仍”“成”同属“城”小韵,读音相同。可见,《字汇》注音实为梅氏方音影响之结果。

例四,《字汇·人部》:“仰,鱼两切,娘上声,举首望也。又心幕之辞。又姓。”[4]

《正韵·养韵》鱼两切:“仰,举也,反首望也。又青帝名灵威仰。又偃仰,仰卧也。亦作卬。”[5]

按,《字汇》反切本《正韵》,但反切上字“鱼”(疑母)与直音“娘”(泥母)不符,盖受梅氏方音影响。高永安指出在《正讹》中“以小韵为单位”,“疑母三四等细音跟泥母同现8次”。[9](44)查《正讹·元韵》[15]年小韵收字“年、严、嵒、妍、研、拈、鲇”等,疑、泥母字读音混同,是为确证。

参考文献:

[1] 张涌泉. 论梅膺祚的《字汇》[J]. 中国语文, 1999(6): 473-477.

[2] 何九盈. 中国古代语言学史[M]. 北京: 北京大学出版社,2006: 225-226.

[3] 高永安. 《字汇》音切的来源[J]. 南阳师范学院学报, 2003(1):37-41.

[4] 梅膺祚. 字汇[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1991.

[5] 乐韶凤, 等. 洪武正韵[M].《四库全书》本.

[6] 丁度. 集韵[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1985.

[7] 陈彭年, 丘雍. 宋本广韵[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2005.

[8] 许慎. 说文解字(大徐本)[M]. 北京: 中华书局, 1963.

[9] 高永安. 《音韵正讹》的声母系统[J]. 语言研究, 2006(12):43-46.

[10] 吴道长. 重订直音篇[M].《续修四库全书》本.

[11] 王重民. 中国善本书提要[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1983.

[12] 古屋昭弘. 《字汇》与明代吴方音[C]// 北京大学中文系. 语言学论丛(20辑). 北京: 商务印书馆, 1998: 139-148

[13] 李登. 重刊详校篇海[M].《续修四库全书》本.

[14] 杨嫦. 《洪武正韵》与《广韵》音系的比较研究[D]. 湖南师范大学硕士学位论文, 2014.

[15] 孙耀. 音韵正讹[M]. 《续修四库全书》本.

[编辑: 胡兴华]

中图分类号:H109.2

文献标识码:A

文章编号:1672-3104(2016)01-0254-05

Further comment on the sources of the Fanqie(反切) and Zhiyin(直音) in the Zihui(《字汇》)

WU Ping1, 2, ZHENG Xianzhang1

(1. Liberal Arts College, Hunan Normal University, Changsha 410081, China;2. College of Politics and Law, Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410018, China)

Abstract:Through comparison and analysis of the phonetic materials in relevant dictionaries, the following conclusions can be obtained. Firstly, Hongwuzhengyun(《洪武正韵》)is the main source, from which most words of Fanqie were copied by Zihui, and many words of Zhiyin were cited directly from Xiaoyun. Secondly,Chongkanxiangjiaopianhai(《重刊详校篇海》) is the supplementary source, from which words of Fanqie and Zhiyin appearing only in Zihui rather than in Hongwuzhengyun(《洪武正韵》) were mainly borrowed. Thirdly, the dialect in Xuancheng(宣城) can not be ignored, by which many words of Fanqie and Zhiyin in the Zihui were influenced.

Key Words:Zihui(《字汇》); Fanqie(反切)and Zhiyin(直音); source; Hongwuzhengyun(《洪武正韵》);Chongkanxiangjiaopianhai(《重刊详校篇海》); the dialect in Xuancheng(宣城方音)