藏族学生在第三语言习得中元语言意识研究

2016-08-06李增垠

李增垠

(陕西师范大学外国语学院,陕西西安,710062;青海师范大学外语系,青海西宁,810008)

藏族学生在第三语言习得中元语言意识研究

李增垠

(陕西师范大学外国语学院,陕西西安,710062;青海师范大学外语系,青海西宁,810008)

以“阈限”假设等四种理论为依据,在三语习得框架下,对藏族单语和双语学生学习英语之后的元语言意识在语音、词汇、句法以及语用四个层面进行综合系统的实证研究,其结果显示,单语学生、非平衡双语学生、平衡双语学生在学习英语过程中其元语言意识随着语言数量的增加、语言水平的提高、年龄的增长而不断发展。但影响其元语言意识的各项因素所起的作用却有所不同,且被试的语音、词汇、句法和语用意识各自呈现不尽相同的状况和发展特点。研究结果可对我国少数民族地区的双语和三语教育发展和研究提供有价值的启示。

藏族学生;三语习得;元语言意识

一、研究背景

第三语言习得(Third Language Acquisition,简称“三语习得”或 TLA)研究是随着二语习得研究的深入,尤其是语言迁移理论的产生和发展在 20世纪 80年代出现的一个语言学研究领域,主要研究诸如早期三语现象、影响三语习得的社会及心理因素、三语习得与普遍语法等方面的内容。元语言意识(Metalinguistic Awareness)是三语习得之“早期三语”研究中的一个重要内容,同时也一直是儿童认知发展研究的一个重要内容,在儿童语言功能的发展中起着重要作用。

西方学者对三语习得的系统研究始于上世纪 80年代末,至90年代进入高速发展阶段,步入21世纪后,三语习得研究日趋成熟,无论在纵向还是横向上都有了新的拓展,研究成果不胜枚举。相形之下,国内学者在三语习得领域的研究大致始于本世纪初且总体处在初创阶段,从现有的研究成果来看,以民-汉-英三语学生为研究对象的三语习得研究构成了国内在此领域研究的主要板块。

元语言意识也被称为元语言能力,西方学者对此作了多种定义,譬如,Cazden的定义是:元语言意识是使语言形式更为清晰和显现,并对语言形式给予关注的能力[1]。他进一步指出它是一种特殊的语言能力,并能产生特殊的认知需求,这种能力不像语言的听、说能力那样轻易且普遍地获得。Tunmer等人的定义是:反映与操纵口头语言结构特征的能力,把语言本身作为思维的对象,而不仅仅将语言系统运用于理解和产生句子[2](169)。这一定义似乎更加突出了该词的前缀“meta”(超越)的特性。Cummins对其的定义是:使语言形式成为注意的中心,不是通过语言原有的含义看待语言[3](58)。这个定义更为简洁,是把元语言意识看成了一种客观分析语言输出的能力。总之,这些定义各有不同,各有侧重。对此,Bialystok的总结最值一提,她指出,关于元语言意识定义的共同点至少有两个,一是注重语言的形式;二是注重语言单位的运用[4]。Kuile也指出,元语言意识能使我们用语言进行逻辑推理和应用[5](233)。

西方学者在元语言意识领域的研究远远领先于国内学者,尤为突出的是编制了多种有效的测试量表。然而,无论是国外还是国内,绝大多数有关元语言意识的研究仅针对语音、词汇、句法或语用意识的某个单项,而全面测定元语言意识四个层面的综合研究却极为鲜见。本研究在三语习得框架下,以语言水平、语言数量和年级(年龄)为主要自变量,拟对藏族单语学生和双语学生学习英语之后的元语言意识进行综合系统的实证研究,主要研究问题为如下四点:①平衡双语者是否比非平衡双语者和单语者表现出元语言意识优势?②非平衡双语者的元语言意识与单语者的元语言意识是否存在差异?③八年级双语者是否比七年级双语者表现出元语言意识优势?④三语习得过程中是否有“阈限”,能让二语(汉语)水平在三语英语学习中产生积极影响?研究旨在对比单语学生和双语学生在英语学习过程中元语言意识的发展状况及差异的基础上,进一步科学地了解少数民族儿童在双语语境下对第三语言学习的内在规律及认知的优势所在,为推进民族地区的三语教育发展提供借鉴。

二、理论依据

本研究的理论基础来自教育学、心理学和语言学等学科的成熟理论。主要理论依据有四,分别是Cummins提出的“阈限”假设[6]和语言相互依存假设[7]、Bialystok提出的分析和控制模式理论[8]以及Herdina和Jessner提出的多语动态模式理论[9]。

“阈限”假设被认为是解释双语者认知影响因素方面最出色的理论之一[6]。该理论提出了双语的两个“阈限”水平,第一个水平是为了不受到双语的消极影响,儿童必须达到的最低水平;第二个水平是为了从双语中获得积极的帮助效果,儿童必须达到的更高水平。双语儿童的语言水平只有在第二个“阈限”之上,其双语的认知优势方可显露,并能从两种语言的使用中获得正面的认知帮助。

语言相互依存假设理论最基本的观点是:在二语习得过程中,母语的某些知识可以正迁移到二语上,一个孩子拥有的母语语言知识和技能会对其二语发展的相应能力非常有帮助[10]。那么,双语中母语和二语水平相互依存发展的密切关系同样存在于三语习得中,儿童已习得的双语知识和技能对其三语能力的发展同样起到积极的帮助作用。Marguerite对该理论的核心观点进行了通俗易懂的解读:学习者学会的语言越多,另学一门语言时就更容易[11]。

分析和控制模式理论被认为是在双语者较之单语者所具有的认知优势的内在机制探讨方面做出突出贡献的理论[12](46),该理论把“分析”和“控制”作为双语者语言能力中的元语言成分或衡量元语言能力的尺度,即语言知识的分析和语言加工的控制,以此来解释双语儿童在元语言意识方面表现出的优势。它的核心思想是:双语儿童的元语言意识优势来自他们对双语的学习经历,正是这种学习经历和过程促进了双语儿童对语言加工的控制能力,从而使他们在需要控制的语言加工任务中表现得更为优秀。

多语动态模式理论认为学习者的多语系统不是相互独立的自治系统,而是动态的、相互依存的,语言属性在认知系统中也不是独立的,而是可以相互迁移、相互作用的。Herdina和Jessner指出,只有了解了多语系统的动态性,才能真正弄清楚多语现象,对更多令人困惑的语言现象作出更有力的解释[9](78)。Jessner在其后来的论述和研究中也明确指出,从多语动态模式视角来看,元语言知识和意识在个人多语发展中起着至关重要的作用[13](270)。

三、研究设计

(一) 测量工具

如前所述,国内外绝大部分关于元语言意识的研究仅是对语言某一层面的分项研究,由于测试任务、测试方法、计分方法等元素都不大一致,即便把各分项量表拼凑到一起使用和分析,也很难使其融合成为一体。相对而言,从事元语言意识研究近30年的意大利心理学家 Pinto在其专著《元语言意识:理论、发展和测量工具》中提供的三套针对不同年龄被试的元语言意识测试量表,称得上是迄今为止关于元语言意识的最全面的测试工具[14]。尽管Pinto在专著中论及了元语言意识的语音、词汇、句法和语用四个层面,但其测试工具中并没有语用意识的测试任务,不得不说是一个遗憾。本研究以 Pinto编制的元语言意识英语测试工具之 MAT-2为蓝本而自行修订、编制、设计和翻译了元语言意识测试综合量表,其中包括参照MAT-2的语体风格和计分方法且参考国内外现有文献中常用的测试方法编制而成的语用意识测试任务。为了最大程度地消除测试过程中被试对试题理解上的障碍,降低做题难度,依据 Pinto本人的建议在测试时一半被试者使用汉语译文试卷,另一半使用藏语译文试卷,但在两种试卷中对诸如主谓一致、歧义判断、音位辨异、音节划分、英语词汇合成等涉及英语语言独有的结构和特征的内容予以保留英文原语,只翻译相应的答题指令及所提问题。测试试卷包括背景问卷和元语言意识测试卷两大部分。背景问卷涉及被试学生的性别、民族、年龄、年级、出生地、学习模式、语言水平(包括三种语言的考试成绩)、二语和三语学习的起始时间等多方面的内容和因素。元语言意识测试工具包括语音、词汇、句法和语用意识四大部分共14项任务,其中语音意识任务4项、词汇意识任务3项、句法意识任务4项、语用意识任务3项,每项任务包含多个试题。为了确保测试结果的有效性,本研究对量表的信度和效度都做了检测。信度检测采用的是克伦巴赫信度系数法,以此来评价量表中各题项得分间的一致性和测试量表本身的稳定性。检测结果显示,总量表的Cronbach's Alpha系数达到0.880,语音意识、词汇意识、句法意识和语用意识四个分量表的系数分别是0.769、0.780、0.748、0.751,说明测试是可靠的、稳定的,有较高的信度。另外,效度检测通过KMO(值为0.838)和Bartlett(值为552.533)的检验、碎石图(特征值大于1的因子有4个)和解释的总方差(值为0.56401)来分析进行,检测结果说明测量工具的效度也达到测试要求。

(二) 研究方法

本研究的数据采集在青海省果洛藏族自治州久治县民族寄宿制中学完成。该校共有学生1 500多名,98%为藏族,学习模式既有模式一(除汉语文外其余课程皆用藏语授课)也有模式二(除藏语文外其它课程皆用汉语授课),是理想的样本学校。参加本次测试的学生共有200名,均为藏族学生,其中77%在纯牧区出生,分别为七年级114名,八年级86名。测试时共发放试卷200份,藏语版和汉语版各100份。为了最大程度地保证整个测试的信度和效度,要求所有被试者都在同一环境下完成测试任务。测试过程由笔者做主试,另有藏汉双语教师和其他人员协助,测试自始至终由主试通过麦克风给被试者发送统一口述指令,答题时做到要求统一、节奏统一、时长统一。

本次测试回收了全部200份试卷,笔者严格按规定的标准阅卷、整理后确定194份为有效试卷,所得数据用SPSS 17.0进行处理和分析。

本研究的目的是对不同语言水平、不同年龄、会不同数量语言的藏族学生的元语言意识发展状况进行对比,因而对被试语言水平即单语(藏语熟练,汉语几乎不会)、非平衡双语(藏语熟练,汉语不熟练)和平衡双语(藏语和汉语都熟练)的界定至关重要,而且必须客观细致。对此界定的主要依据是De Avila和Duncan提出的“语言评价尺度”,把双语按程度分为5个档次:①完全不懂(只能说少数几个词汇);②懂一点儿(有明显的语言缺陷,懂一些词汇,偶尔会一点儿简单的句子);③有限的听说能力(可以说一些完整的句子,但有明显的句法错误,且不断使用语码转换功能);④懂大部分(口语比较流利,偶有些错误);⑤具备完全的听说能力(口语非常流利,听说能力跟母语者接近或一样)。[2](170-171)这与本研究的第一条界定标准完全一致,即通过背景问卷被试对其藏语水平和汉语水平按5个档次进行自我评价。本研究中第一种被界定为单语者,第二、三种为非平衡双语者,第四、五种为平衡双语者。此外,另有两条标准作为辅助标准:其一,以被试的学习模式及对教师的访谈作参考;其二,以学校提供的考试成绩作为进一步的参考。最终,依据综合评价把被试分成了五个组别:一是藏语单语组,共29人,全部来自七年级;二是七年级非平衡双语组,共37人;三是七年级平衡双语组,共44人;四是八年级非平衡双语组,共34人;五是八年级平衡双语组,共50人。

四、结果与讨论

(一) 语音意识

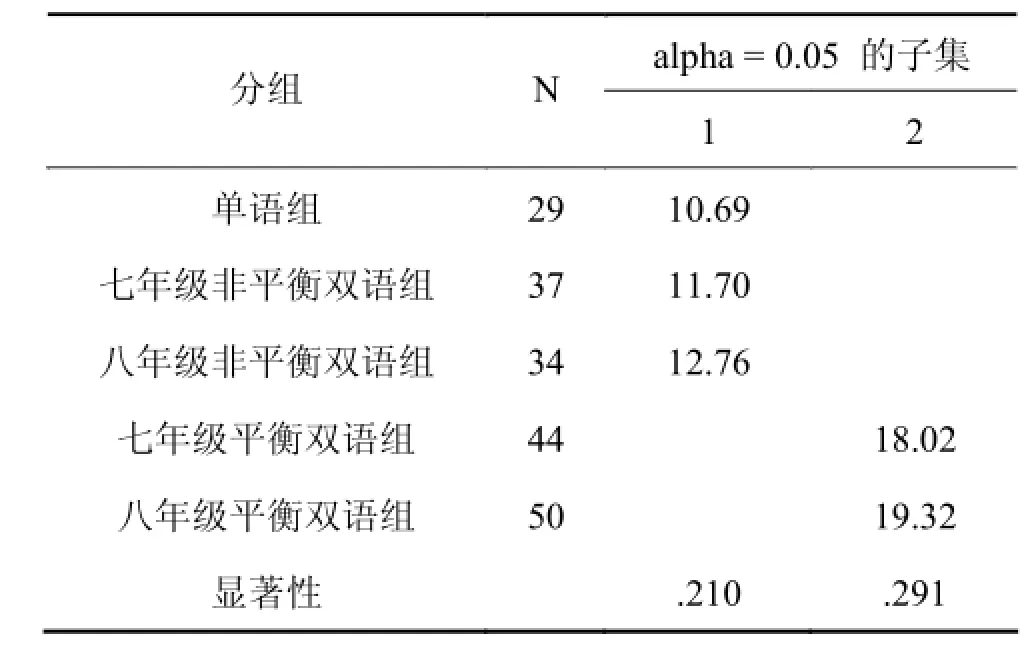

语音意识是一个人分析言语的声音和声音结构的一种元语言能力,它涉及对词汇单个音素的注意、思考或操作能力。语音意识是一个总称,它包含了涉及语音的各种技能,主要包括三个单位:音节意识、押韵和首音意识及音位意识[15]。从国内外对语音意识的实证研究来看,测量语音意识的方法很多,而且被试儿童的年龄不同所使用的测试任务也各有些不同。本研究在国内外语音意识研究的基础上,通过语音和音位异同辨别、音节划分和计数、音位重复计数和拼写意识四项测试任务对五个组别学生的语音意识进行了测试,测试结果的平均值及S-N-K多重比较见表1。

表1 语音意识的平均值及S-N-K多重比较

表1中的结果显示,五个组在语音意识水平上分成了两个维度,单语组、两个年级的非平衡双语组处在第一维度上,其P值为0.210,大于显著水平值0.05,表明三者之间的差异不显著;七年级平衡双语组和八年级平衡双语组处在第二维度上,其P值为0.291>0.05,表明二者之间的差异也不显著。

如上结果表明,平衡双语者较之非平衡双语者和单语者具有非常明显的语音意识优势,但非平衡双语者与单语者相比在语音意识上不存在明显的差异。整体来看,藏族学生从单语到双语再到三语的学习过程中,较之年龄(年级)、语言数量等其它因素,其双语水平在语音意识中起着决定性作用,表现出了明显的“‘阈限’假设”效应。

(二) 词汇意识

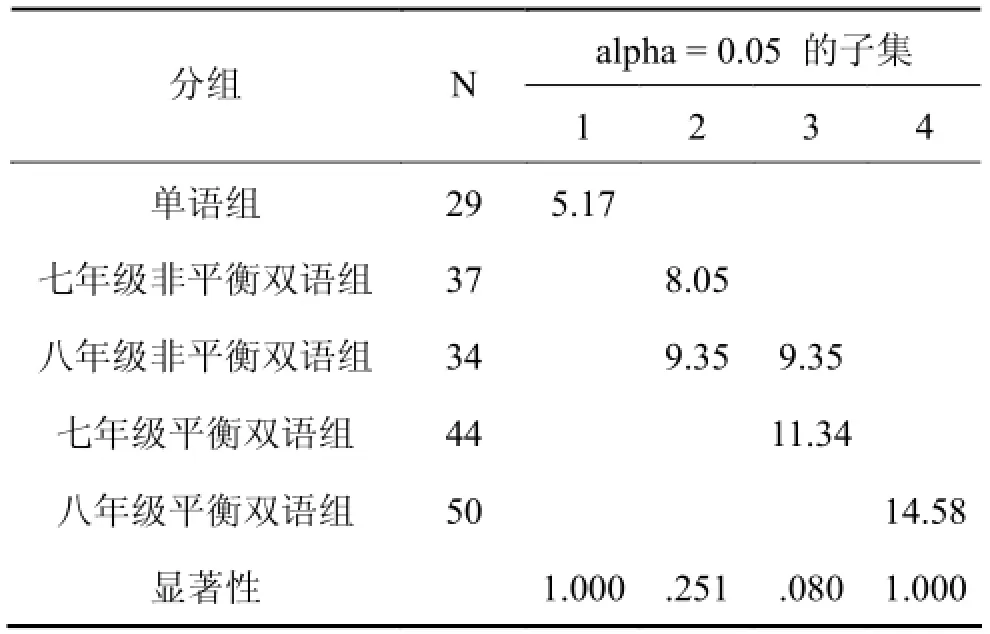

词汇意识指儿童能够理解词语是语言的主要构成单位并了解词的性质的能力[4]。进一步说,词汇意识是指儿童把词语作为一个独立的语言单位并对其加以分割的意识以及发挥词语作用并传递其意义的意识。词汇意识由三个基本成分组成:一是意识到词是一个语言单位;二是意识到词是一个任意的语音符号;三是理解“词”这个元语言术语[16]。儿童的词汇意识是一个逐步发展的过程,在这个发展过程中,儿童掌握的词汇类型和数量在不断增加,其词汇意识也在变化发展。测量词汇意识的方法依据被试年龄的不同而不同,例如,针对学前儿童和入学后儿童词汇意识的测试任务通常有较大差异。本研究在国内外词汇意识研究的基础上,通过歧义判断、词汇合成和构词三项任务对五个组学生的词汇意识进行了测试,测试结果的平均值及S-N-K多重比较见表2。

表2 词汇意识的平均值及S-N-K多重比较

表2中的结果显示,五个组在词汇意识水平上共分成了四个维度,单语组以最低分单独处在第一维度上;两个年级的非平衡双语组处在第二维度上,其 P值为0.251>0.05,表明两者之间的差异不显著;八年级非平衡双语组又与七年级平衡双语组处在第三维度上,其显著性P=0.080>0.05,表明二者之间的差异不太显著;八年级平衡双语组以最高分处在第四维度上,进一步呈现出与前四组之间的明显差异。

通过对比以上结果发现,双语者在词汇意识上比单语者表现出明显的优势,而平衡双语者较之非平衡双语者和单语者在词汇意识上表现出绝对的优势,不同年级的双语组之间也呈现了词汇意识上的明显差异。整体而言,双语学习对藏族儿童词汇意识具有明显的正向作用,且其词汇意识呈现随年龄的增长、双语水平的提高而明显发展的趋势。

(三) 句法意识

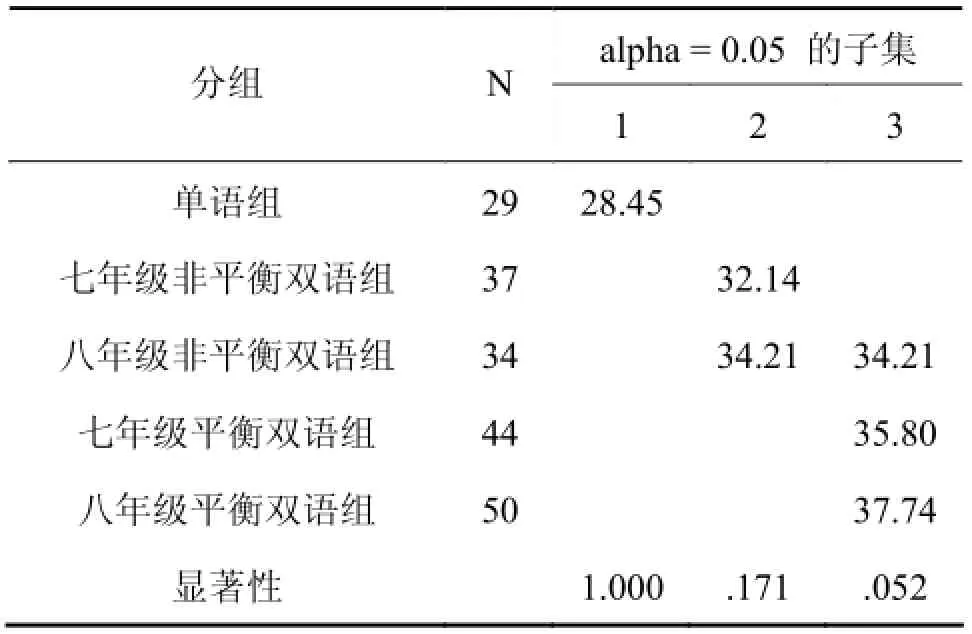

句法意识是“指儿童认知中所呈现出的反思句子内在的语法结构的能力”[17]或“一种有意识地思考和控制语法规则的能力”[18]。具备句法意识后儿童将从注意句子的内容转向注意句子的形式和语法,反映了认知特征的发展变化。在测试方法方面,早期研究主要采用口头完形填空,后来采用的测试任务越来越趋向多样,如,可接受性判断、错误模仿、句法纠正、同义现象、句法启动等类型。本研究在国内外句法意识研究的基础上,通过句法理解力、同义现象辨析、可接受度判断和语法功能等四项句法意识任务对五个组学生的句法意识进行了测试,测试结果的平均值及S-N-K多重比较见表3。

表3 句法意识的平均值及S-N-K多重比较

表3中的结果显示,五个组在句法意识水平上共分成了三个维度,单语组以最低分单独处在第一维度上;两个年级的非平衡双语组处在第二维度上,其 P值为0.171>0.05,表明两者之间的差异不太显著;处在第三维度上的分别是八年级非平衡双语组、七年级平衡双语组和八年级平衡双语组,其显著性P=0.052,非常接近显著水平0.05,这些数据表明三个组虽同处一个维度,但其句法意识存在较为显著的差异。

以上结果表明,较之单语者,双语者具有明显的句法意识优势,平衡双语者的句法意识又明显优于非平衡双语者和单语者,而双语儿童的句法意识虽然随着年龄的增长有所提高,但不明显。从整体来看,藏族学生从单语到双语再到三语的学习过程中,其句法意识呈现随语言数量的增加、年龄的增长、语言水平的提高而发展的趋势,而语言数量和藏汉双语水平的作用表现得更为显著。

(四) 语用意识

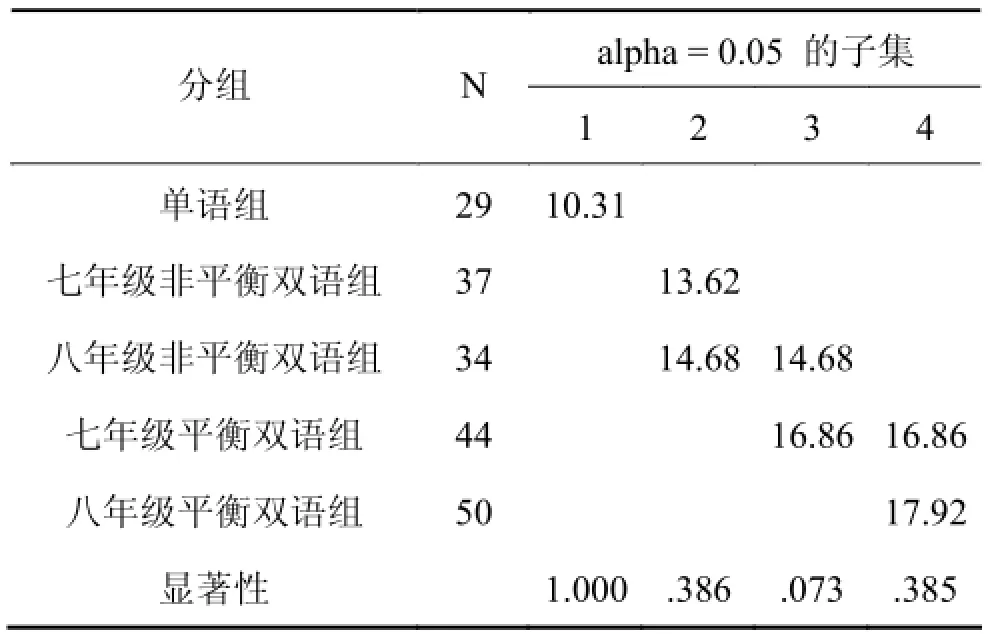

语用意识是“自觉、反思、显性的语用学知识”[19]。换言之,语用意识是指在一定语境下对语言使用的自觉性、反思性和显性的知识。[20]它涉及的是在特殊的交际场合,与特定的言语社区成员交际中恰当地运用语言的规则性和规约性的知识。在测试工具方面,国内外学者们研究编制了很多有效的方法或任务,常用的主要有书面语篇补全任务、在不同语境中恰当地使用称谓任务、系列表演短剧视频、角色扮演自我评估和访谈任务法等类型。其中,大多数任务是围绕学习者对礼貌手段和策略、语境等因素的认识和运用而设计的。本研究在国内外语用意识研究的基础上,通过话语补全选择、书面语篇补全和视频语用评价三项任务对五个组学生的语用意识进行了测试,测试结果的平均值及S-N-K多重比较见表4。

表4 语用意识的平均值及S-N-K多重比较

表4中的结果显示,五个组在语用综合意识水平上共分成了四个维度,单语组以最低分单独处在第一维度上;其它四组依次有重叠,即七年级非平衡双语组和八年级非平衡双语组处在第二维度上,其P值为0.386>0.05,表明两者之间的差异不显著;八年级非平衡双语组又与七年级平衡双语组处在第三维度上,其显著性P=0.073,稍大于显著水平值 0.05,表明二者之间存在一定的差异,但不太显著;七年级平衡双语组又与八年级平衡双语组同处在第四维度上,其 P值为0.385>0.05,表明二者之间的差异并不显著。

以上结果表明,双语者较之单语者具有明显的语用意识优势,而平衡双语者较之非平衡双语者也具有明显的语用意识优势。整体而言,藏族学生从单语到双语再到三语的学习过程中,其语用意识随着语言数量的增加、年龄的增长、语言水平的提高呈现明显的发展趋势,但较之年龄(年级)因素,语言数量和语言水平两个因素所起作用更为明显,且与语音、词汇和句法三个层面上的元语言意识相比,学生在语用意识层面获得认知帮助所要达到的双语水平的“阈限”明显更低。

总之,依据对以上数据的分析,本研究在一定程度上揭示了藏族学生从母语藏语、二语汉语到三语英语习得或学习背景下元语言意识的状况及发展特点。研究发现,虽然影响元语言意识的各因素在其发展过程中所起的作用有所不同,同时,元语言意识中的语音意识、词汇意识、句法意识和语用意识各自的特点和发展状况也不尽相同,但整体而言,单语藏族学生、非平衡双语藏族学生、平衡双语藏族学生在学习英语过程中其元语言意识随语言数量的增加、年龄的增长、语言水平的提高而不断发展。就此,本研究的主要结论如下:①平衡双语者比非平衡双语者表现出元语言意识优势,这在本研究中得到了相当充分的证实;平衡双语者比单语者表现出元语言意识优势,而且这种优势被证明是压倒性的;②整体来看,单语者与非平衡双语者的元语言意识不存在明显差异,但在句法、词汇和语用意识上的差异具有一定的显著性意义;③八年级双语者比七年级双语者表现出元语言意识优势,但在语音意识和语用意识上的优势并不明显。④依据测定的元语言意识状况,基本证实藏-汉-英三语习得过程中存在“阈限”,二语(汉语)水平能在三语英语学习中产生积极影响。

本研究赖以构建的四项理论可以为以上结论作出进一步阐释。依据“阈限”假设理论,本研究中七年级和八年级的平衡双语组学生能运用母语藏语和二语汉语两种语言无障碍地进行交际,表明他们的两种语言的水平都处在第二“阈限”之上,达到了从双语中获得积极帮助作用的效果,因而他们在语音、词汇、句法和语用四项意识上都超过了不具备双语认知优势的非平衡双语组和单语组。而控制和分析理论从信息加工的视角对双语和元语言意识的关系进行研究,其发现已得到普遍认可:双语能促进儿童元语言意识尤其是语言加工的控制的发展,简而言之,双语水平越高,注意语言加工的控制力就越高[21],这进一步阐明了本研究中平衡双语学生所具有的元语言意识优势,尤其在句法意识和词汇意识上表现出的分析和控制词汇结构及语法规则的优势能力。此外,依据语言相互依存假设的核心观点,学习者学会的语言越多,另学一门语言时就越容易。这就有力地解释了本研究中为什么双语者(包括非平衡双语者和平衡双语者)的元语言意识普遍优于单语者。从多语动态模式视角看,元语言意识在个人多语发展中起着至关重要的作用,本研究的结果与之相当吻合。语言系统是相互依存的,语言属性在认知系统中可以相互迁移、相互作用。正如 Jordá所述,将多语者的语言系统视为一个整体更有意义,因为多语学习不只是简单的语言数量的变化,更会引起学习者语言系统质量的提升,习得新的语言就会产生和发展一些新的语言技能,进而改进多语者的语言系统质量,并使元语言意识得到更快更好的发展[22](14)。

五、结语

元语言意识在儿童语言功能发展中起着重要作用,其中,语音意识的发展水平能够比较可靠地预测后续阅读能力的发展和水平[23];词汇意识与学习阅读和书写的关系十分密切,而且获得词汇意识的年龄在不同语言体系中不存在重大差异[24-25];句法意识与字词阅读及阅读理解能力之间也存在着紧密的联系,具备了句法意识,儿童将从对句子内容的注意转向对句子形式和语法的注意,可以对句子进行理解、接受和修正等方面的操作,反映了语言认知特征的发展变化[26];语用意识与言语交际密切相关,具备了语用意识,儿童能够在一定背景下的语言运用中理解关于交际者之间的社会距离、社会地位之类的社会知识,还有礼貌之类的文化知识,以及显性和隐性的语言知识,进而完成一个合乎语境的交际行为[27]。双语儿童的语言水平越高,在辨认请求言语行为的礼貌手段时表现更接近本族语者。本研究对藏族单语学生和双语学生学习英语后的元语言意识进行了综合系统的实证研究,并对被试的元语言意识发展状况及其优势做了基于多项理论的阐释,所得出的结果可对我国少数民族地区双语和三语教育发展和研究尤其是中、小学英语教学提供如下有价值的启示:①深入和拓展三语习得和三语教育的理论研究,为我国少数民族地区三语教育发展提供理论支撑;②认识多语者在学习新语言时拥有的认知优势,提高少数民族地区三语教育认同度;③制定适合少数民族地区的双语教育模式,推动民族地区的双语及三语教育的健康发展;④充分考虑各种因素,科学地规划少数民族地区的外语课程设置;⑤推进教材建设改革,编制符合少数民族学生语言能力发展规律的英文教材;⑥加大师资培养力度,为少数民族地区三语教育提供人才保障;⑦充分认识元语言意识在儿童语言功能发展中的重要性,提高外语课堂教学的有效性。

[1] Cazden C B. Play with language and metalinguistic awareness:One dimension of language experience [J]. The Urban Review,1974, 7(1): 28-39.

[2] Tunmer W E. Myhill M E. Metalinguistic Awareness and Bilingualism. In Tunmer W E, Pratt C, Herriman M. (eds.)Metalinguistic Awareness in Children: Theory, Research and implication [J]. New York: Springer-Verlag, 1984: 169-187.

[3] Cummins J. Bilingualism, language Proficiency, and metalinguistic development [C]// Homel P, Palij M, Aaronson D Childhood Bilingualism: Aspects of Linguistic, Cognitive and Social Development Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1987: 57-73

[4] Bialystok E. Metalinguistic awareness: The development of children's representation of Language [C]// Pratt C, Garton A F,(Eds.). Systems of Representation in Children: Development and Use. London: Willey, Chichester, 1993, 211-233.

[5] Kuile H T. et al. Bilingual education, metalinguistic awareness,and the understanding of an unknown language [J]. Bilingualism:Language and Cognition, 2011, 14 (2): 233-242.

[6] Lasagabaster D. The threshold hypothesis applied to three languages in contact at school [J]. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1998, 1(2): 119-133.

[7] Cummins J. Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children [J]. Review of Educational Research, 1979, 49: 222-251.

[8] Bialystok E. Metalinguistic dimensions of bilingual language proficiency [C]// E. Bialystok (ed.). Language Processing in Bilingual Children Cambridge: Cambridge University Press,1991: 113-140.

[9] Herdina P, Jessner U. A Dynamics Model of Multilingualism:Perspectives of Change in Psycholinguistics [M]. Clevedon:Multilingual Matters, 2002.

[10] Vrooman M D. (2000) The Linguistic Interdependence Hypothesis and the language development of Yucatec Maya-Spanish bilingual children [D]. Doctoral Dissertations Available from Proquest, 2014.

[11] Marguerite, (2011) Cummins' interdependence hypothesis [DB],http://www.educ.-ualberta.ca/staff/olenka.Bilash/best%20of%20 bilash/iceberg.html (downloaded 30-03-2014).

[12] Jessner U. Linguistic Awareness in Multilinguals: English as a Third Language [M]. Edinburgh: Edinburgh University Press,2006.

[13] Jessner U. A DST model of multilingualism and the role of metalinguistic awareness [J]. The Modern Language Journal,2008, 92(2): 270-283.

[14] Pinto M A, Titone R, Trusso F. Metalinguistic Awareness: Theory,Development and Measurement Instruments [M]. Pisa and Roma:Istituti Editroali e Poligrafici Internazionali, 1999.

[15] Wagner R K, et al. Changing relations between phonological processing abilities and word-level reading as children develop from beginning to skilled readers: A 5-year longitudinal study [J]. Developmental Psychology, 1997, 33 (3): 468-479.

[16] 祁文慧, 双语学习对儿童词汇意识的影响[J]. 南京邮电大学学报(社科版), 2013(1): 71-80.

[17] Tunmer W E, Grieve R. Syntactic awareness in children In Tunmer W E, Pratt C, Herriman M (eds.). Metalinguistic Awareness in Children [J]. New York: Springer-Verlag, 1984:92-104.

[18] Demont E, Gombert J E. Phonological awareness as a predictor of recoding skills and syntactic awareness as a predictor of comprehension skills [J]. British Journal of Educational Psychology, 1996, 66: 315-332.

[19] Rafieyan V, Sharafi-Nejad M, Lin S E. Effect of pragmatic awareness on comprehension and production of conventional expressions [J]. Theory and Practice in Language Studies, 2014, 4(7): 1352-1358.

[20] Cenoz J, Hornberger N H. Knowledge about Language [M]. Encyclopedia of Language and Education, 2008, 6: 193-204.

[21] Bialystok E. Majumder S. The relationship between bilingualism and the development of cognitive processes in problem solving [J]. Applied Psycholinguistics, 1998, 19(1): 69-85.

[22] Jordá M. Third Language Learners: Pragmatics Production and Awareness [M]. Clevedon: Multilingual Matters, 2005.

[23] Morton R J. (2011) Phonological Awareness and Reading Ability in Children [R]. Research Papers, 94.

[24] Homer B. Olson D. Literacy and children's conception of words [J]. Written Language and Literacy, 1999, 2(1): 113-140.

[25] 徐芬. 儿童早期字词意识的发展[J]. 心理发展与教育,2002(4): 31-35.

[26] Tunmer W E, Bowey J A. Metalinguistic awareness and reading acquisition [J]. Springer Series in Language and Communication,1984, 15: 144-168.

[27] Kasper G. Can Pragmatic Competence Be Taught? [DB](NFLRC Network No. 6). Honolulu: Second Language Teaching & Curriculum Center, University of Hawaii. 1997.

[编辑: 胡兴华]

A study on metalinguistic awareness of Tibetan students in Third Language Acquisition

LI Zengyin

(School of Foreign Languages, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062, China;Foreign Languages Department, Qinghai Normal University, Xining 810008, China)

Based on such four theories as Threshold Hypothesis, the present essay, in the framework of Third Language Acquisition, conducts a comprehensive empirical research on metalinguistic awareness at phonological, lexical,syntactic and pragmatic levels among Tibetan monolingual and bilingual students who have learned English. The result shows that there exists a general trend that monolingual, dominant bilingual and balanced bilingual Tibetan students have improved their metalinguistic awareness with the increase and development of subjects' number of languages learned, language levels and ages. However, the independent variables play quite different roles and their phonological,lexical, syntactic and pragmatic awareness present different status and developmental features. The findings of the research may provide certain useful implications for trilingual education and research in ethnic minority areas of China.

Tibetan students; Third Language Acquisition; metalinguistic awareness

Ho

A

1672-3104(2016)01-0247-07

2015-10-17;

2016-01-12

2012年度教育部人文社会科学研究基金项目“青藏地区双语语境下第三语言认知规律问题研究”(12YJA850014);2015年度国家社会科学基金项目“青海河湟地区少数民族语言态度及濒危语言保护问题研究”(15BYY157)

李增垠(1968-),男,青海湟中人,陕西师范大学外国语学院在读博士,青海师范大学外语系教授,主要研究方向:应用语言学,认知语言学,词典学