星载多轴联动系统载荷特性分析

2016-01-21赵志明

赵志明

(陕西科技大学 机电工程学院, 陕西 西安 710021)

星载多轴联动系统载荷特性分析

赵志明

(陕西科技大学 机电工程学院, 陕西 西安710021)

摘要:星载多轴联动系统是星载精密跟踪、定位及瞄准系统的关键组成部分,由于其动力学环境的复杂性,载荷特征的提取值得深入研究.分析了搭载于移动平台的多轴联动系统的摩擦力矩来源,提出了适合其的摩擦力矩改进模型;阐述了搭载于移动平台的多轴联动系统产生线绕力矩的原因,给出了基于样机试验的线绕力矩模型;全面分析了搭载于移动平台的多轴联动系统可能产生的陀螺效应,并给出了相应的模型;给出了多载荷耦合作用下的某型多轴系统力学模型,并针对上述三种载荷给出了响应的仿真分析结果.以某型星载多轴系统为案例,系统分析了摩擦力矩、线绕力矩及陀螺效应三种典型载荷,并建立了多载荷作用下的耦合动力学模型.分析结果表明,当摩擦力矩为驱动力矩8%左右时,所引起系统加速度突变值约为其峰峰值的10%;当系统存在线绕力矩时,系统的残余力矩出现突变,突变值约为无线绕力矩时残余力矩的60%;多轴联动系统俯仰轴扰动所引起的速度增量最大约为扰动速度的70%.本文工作可为建立多轴联动系统动力学模型的重要输入条件,为运动学及动力学仿真及试验提供了基础模型和基础数据.

关键词:多轴联动系统; 摩擦; 线绕力矩; 陀螺效应

0引言

多轴联动结构是一种典型的机械结构,其广泛应用于各种设备中,例如机床装备[1].星载多轴联动系统是星载精密跟踪、定位及瞄准系统的关键组成部分,而星载精密跟踪、定位及瞄准系统是星载ATP(Acquiring,Tracking,Pointing)平台的关键组成,主要用于搭载相关探测器,实现对空间及地面目标的扫描、捕获、跟踪探测的星载运动平台[2-4].

空间目标探测对相关载荷的探测性能要求越来越高,全天候、全天时、全天域信息获取为发展目标的空间目标监视系统,是夺取空间信息权的基础,是实现空间攻防能力的基本信息保障.随着外太空技术的不断发展,以及星载靶场的建设,星载目标探测及空间打击武器是未来发展的趋势,星载ATP平台技术势必将作为一项关键技术广泛应用于未来航天发展.

在微重力自由浮动状态下,星载多轴联动系统具有多个动力学上的新特点,如姿态干扰性、约束冗余性及非完整性等.在诸多复杂条件下星载多轴联动系统的运动学及动力学特性是一项典型研究热点,其中多轴联动系统对浮动平台输出的残余力矩或残余角动量是其动力学设计的关键目标函数.

而载荷作为运动学及动力学的输入条件,是动力学设计的基础条件.星载多轴联动系统由于其动力学环境的复杂性,载荷的确定及合理优化值得深入研究.本文针对此类问题开展深入研究,给出星载多轴联动系统的三类关键载荷及其特征,并以某型多轴联动系统为例进行三类载荷的性能仿真分析,给出动力学设计建议.

1摩擦力矩

地面的跟踪设备发展比较完善,在建模、仿真和实验方面研究较多[5-9],但机载、舰载和星载跟踪设备上存在一定的问题,重点是对低速目标难以实现平稳跟踪.因为在低速跟踪时,轴系轴承的启动力矩和运转力矩波动大,摩擦力矩的非线性,使得控制系统无法实现快速平稳的跟踪.星载多轴联动系统在捕获目标时需要大范围的精确运动,摩擦力(矩)是必须考量的关键因素之一.

1.1 摩擦来源

星载多轴联动系统的摩擦主要来源于以下几个方面:一是驱动及变速装置的摩擦,二是支承部件的摩擦,主要是滚动轴承的摩擦.目前对它们引入摩擦的处理方法一般有两种,一是从摩擦学的角度寻求更优的摩擦副、润滑材料等,二是从控制理论的角度采用各种控制策略对摩擦进行控制[10,11].前者已有大量的摩擦学基础试验的支撑,但对星载多轴联动系统来说,采用可靠的摩擦副及润滑材料是关系系统能否正常运行的关键.因此,更多的从控制的角度出发对摩擦力(矩)进行控制,以达到精密运动的目的.

1.2 摩擦力矩模型

摩擦力矩的模型准确程度关系到摩擦因素对多轴联动系统的精度影响分析.关于摩擦模型的研究在传统摩擦学中已有大量研究,提出了诸多的摩擦模型[12],工程上常用的静态模型有库伦摩擦模型、粘性摩擦模型、库伦及粘性摩擦混合模型、Stribeck摩擦模型,同时上世纪九十年代提出的LuGre摩擦模型是目前研究最多的摩擦模型,它能够较好的反映各种条件下的摩擦效应,从摩擦学的角度来看,它不失为目前考虑因素最多的一种摩擦模型.但是,从摩擦控制的角度来看,上述五种模型中的Stribeck摩擦模型和LuGre摩擦模型中由于存在较多的待识别参数,在实际的应用中显得略微不可靠.

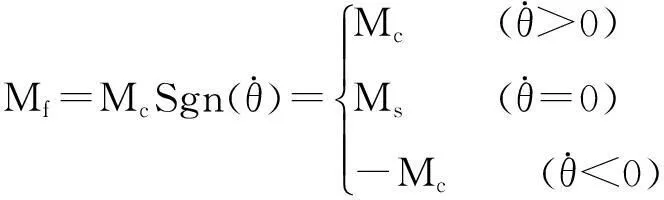

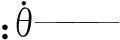

针对搭载于浮动平台的多轴联动,尤其是工作于空间环境中的此类系统,若利用较为复杂的摩擦模型,很难获得符合实际情况的摩擦模型中的待定参数.因此在工程中较为常用的摩擦模型仍以库伦摩擦模型或改进的库伦摩擦模型为主.库伦摩擦模型可表示如下:

(1)

根据多轴系统的运行特点及单项试验结果,提出了一种改进的库伦模型可表示为:

(2)

式(2)中:θ0——试验确定某一速度值;其他符号同式(1).

改进的库伦模型已用于某型多轴联动系统的典型应用案例二轴转台.

2线绕力矩

作为典型的机电一体化设备,多轴联动系统若搭载于固定平台上,各种电线及信号线对整个系统的影响有一些研究[13],但通常在实际中并不做考虑.但是,当多轴联动系统搭载于浮动平台,而且浮动平台处于空间运动状态,并且多轴联动系统与浮动平台的质量相差不大时,多轴联动系统的微小力矩或角动量输出皆会引起浮动平台运动轨迹的改变,甚至导致其不能正常运行,有文献[14]开展了空间光电跟踪系统动量平衡设计与试验的研究.线绕力矩就是这样一种能引起上述连锁反应的一种扰动力矩,必须加以考究.

2.1 线绕力矩的来源

线绕力矩主要来源于两个方面.一是,多轴联动系统在试验阶段或在轨运行阶段,均需要外界对其供电.以二轴转台的俯仰轴为例,该轴系上有两个电机,分别驱动两个电机,一个高速一个低速.当俯仰轴随方位轴联动时外界的供电线路势必会对二轴转台产生扰动力矩.

二是,多轴联动系统运行过程中外界需要监测其诸多物理量,例如角位移、角速度和角加速度等.这些物理量的监测由于其高可靠性的要求很难通过无线传输实现,因此信号传输线是必不可少的,这些线缆通常是通过固定于中空轴系内,在轴系转动时会对轴系的质量特征带来影响,引入扰动力矩.

2.2 线绕力矩模型

线绕力矩的研究目前较少,理论模型的建立尚需一段曲折的道路.在这种情况下,试验模型就显得尤为重要.

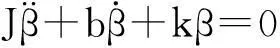

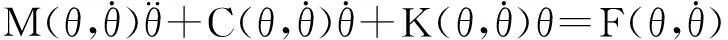

针对多轴联动系统的典型应用案例——二轴转台,课题组开展了线绕力矩模型参数识别试验,并从试验的角度基本确认线绕力矩的模型为二阶系统模型.从试验结果(如图1所示)可看出,整个线缆扰动为典型的欠阻尼弹簧-阻尼-惯量系统.可建立自由振动动力学方程为:

(3)

式(3)中:β为试验中气浮平台的角位移,b与x为根据试验数据确定的物理量.

图1 角度变化(实验值)

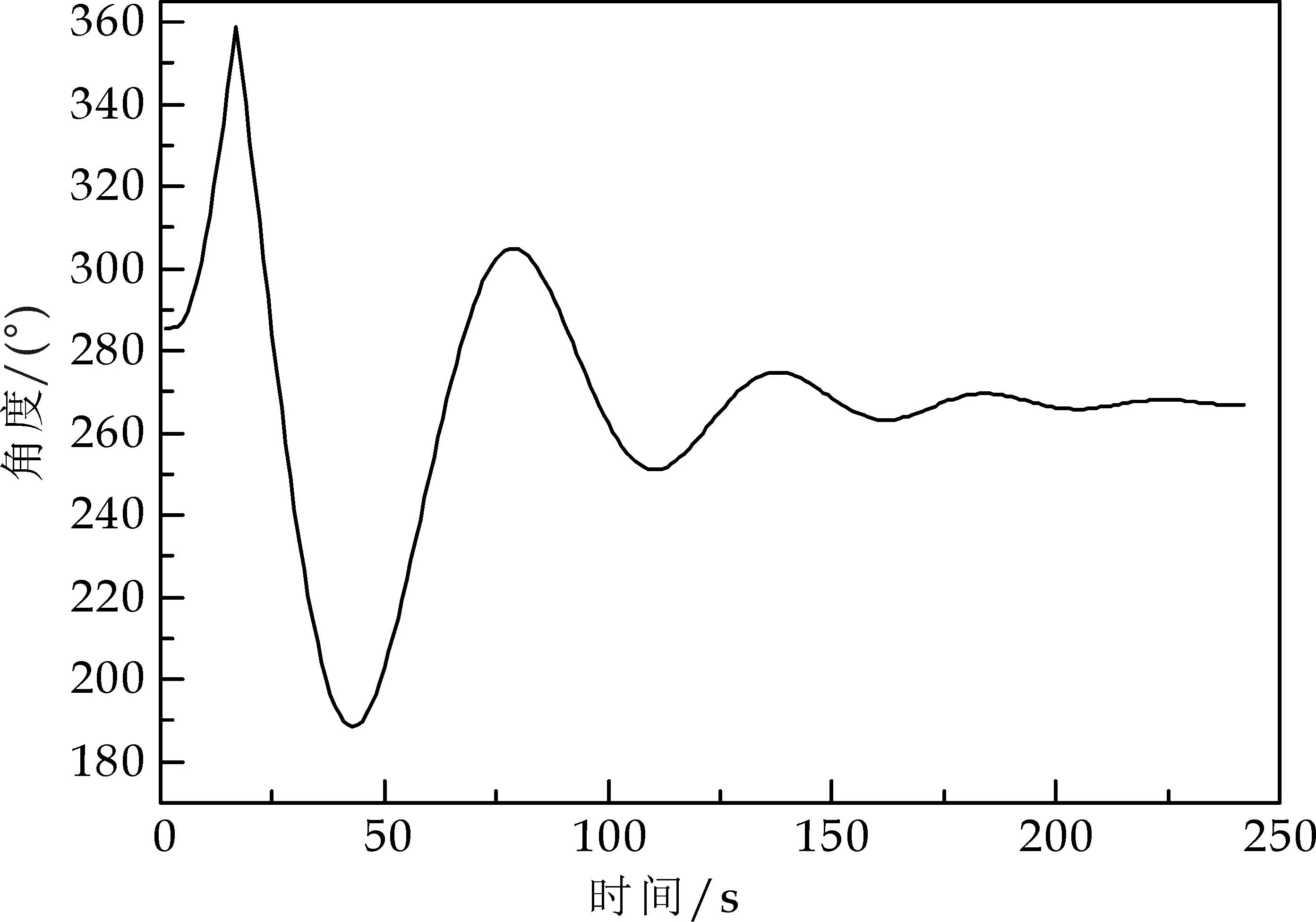

并且由实验结果可得阻尼、试验平台转动惯量,从而可得线绕非线性干扰的模型(如图2所示).对于这样的干扰力矩,它是随转速方向变换而周期变换的,它们对系统的作用亦好亦坏,需要对其进行控制,以消除其对系统的不良影响,从而提高系统的定位精度.

图2 识别的线绕力矩

3陀螺力矩

在多转子系统运动过程中,陀螺力矩是系统动力学建模必须考虑的因素.在多轴联动系统中,由于存在多个转子的运动,并且高速转子与低速转子共存,这正是陀螺效应产生的必要条件.因此,对多轴系统的动力学建模时必须考量可能存在的陀螺效应.

3.1 陀螺力矩的来源

针对搭载于移动平台的多轴联动系统,其陀螺效应主要来源于两方面,现以上述的二轴转台为例进行分析.其一,二轴转台两个轴系上装有动量平衡轮,它属于高速运转的部件,当俯仰轴系上的平衡轮高速自转的同时会受到方位轴的联动,则会产生陀螺力矩.其二,二轴转台搭载于移动平台上,当移动平台在调姿过程中,其存在三个方向的转动分量,且角速度较高.当二轴转台运动时,两个方向的角位移则构成了对移动平台的扰动,则会对移动平台产生陀螺力矩.

上述两种陀螺力矩的效应最终合成于移动平台之上,当积累到一定的程度势必引起平台的调姿失控.因此,在多轴联动系统动力学建模时陀螺力矩是不可忽略的.

3.2 陀螺力矩模型

当陀螺转子高速转动时,记转子运动的瞬时角速度为ωt,则转子自转的角动量H的矢端速度为:

u=ωt×H

(4)

根据莱沙尔定律,可以得到此时转子受到的外力矩为:

Mt=ωt×H

(5)

该力矩是其它部件作用在转子上的,根据作用与反作用定律,可以得出转子的反作用力矩应为:

M=H×ωt

(6)

这个力矩是作用在强迫陀螺仪转子轴运动的部件之上,故称为转子的陀螺反作用力矩,简称陀螺力矩.

针对上述二轴转台,在动力学建模时需分析两种陀螺力矩的影响.

4多载荷耦合作用下的建模

本文上述的分析,可以获得该动力学方程关于摩擦力矩、线绕力矩及陀螺力矩的输入条件,为后续动力学仿真奠定基础.

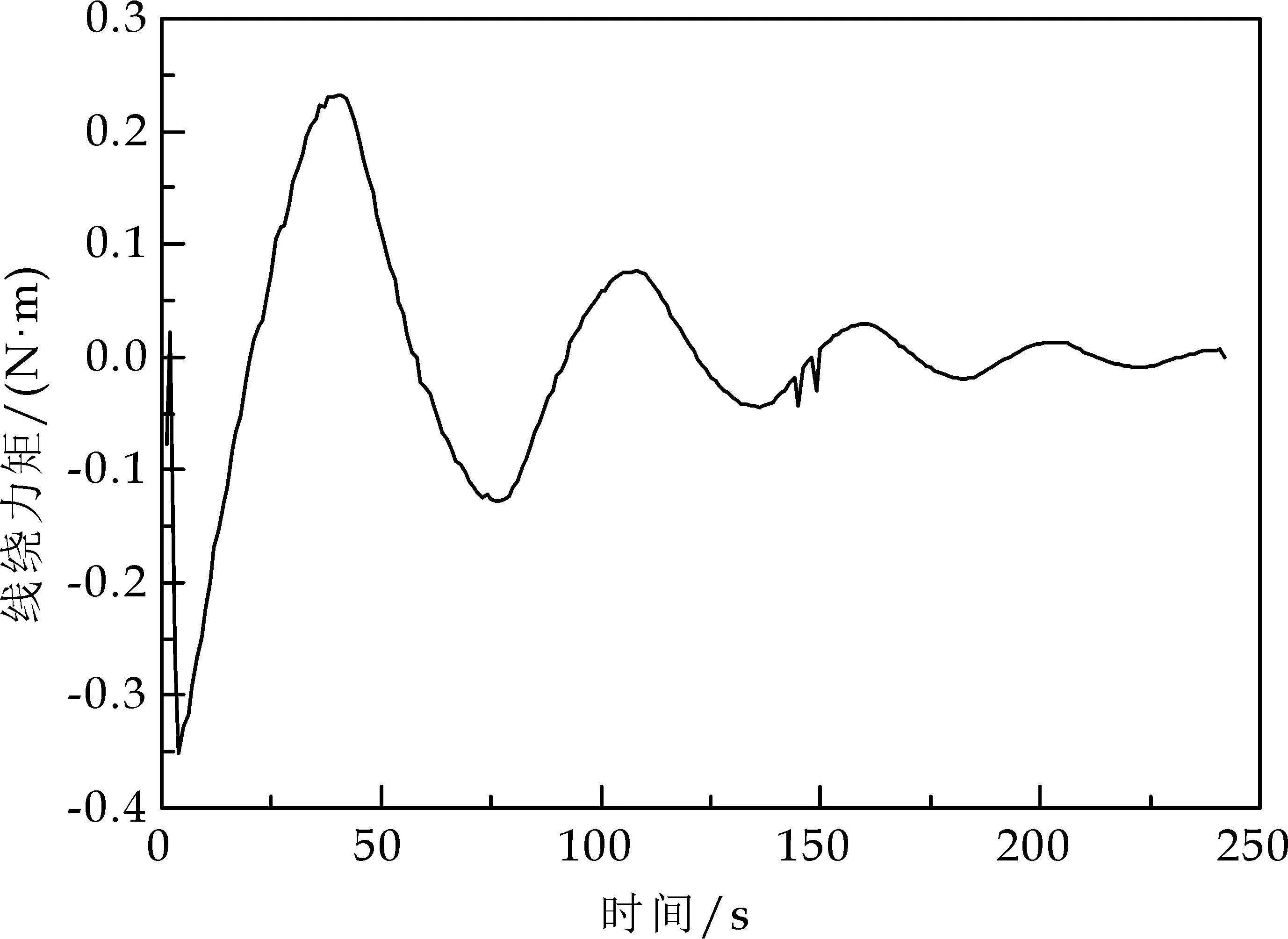

以某型二轴转台为例,讨论上述三种载荷对系统动力学行为的影响规律.该二轴转台基本结构如图3所示,是由俯仰轴和方位轴构成的两轴系统.其工作原理及过程为:直流无刷电机驱动俯仰轴和方位轴做旋转运动,两轴运动耦合实现对目标的精确定位;工作性能参数:在最大速度为6 °/s,最大加速度为2 °/s2的情况下,达到跟踪精度12′,同时到达跟踪稳定性36′/s;结构外观尺寸约为:300 mm×100 mm×450 mm.

图3 二轴转台示意图

根据Lagrange-Maxwell方程,可以得到系统的机电耦合动力学方程为:

(7)

该模型包含了前述的摩擦力矩、线绕力矩及陀螺力矩.

4.1摩擦力矩对指向精度的影响

根据建立的二轴转台模型,不失一般性,对其俯仰轴的若干物理量进行仿真分析,仿真结果如图4所示.

图4 摩擦力矩对系统的影响仿真

图4中显示了俯仰轴在一定驱动力矩作用下,并考虑摩擦力矩的情况下,其角速度与角加速度的输出情况.结果显示,摩擦力矩对角速度有影响,主要是在最大值处产生平顶现象;而对角加速度的影响,主要体现在摩擦力矩引起其突变,当摩擦力矩为驱动力矩8%左右时,所引起的加速度突变值约为其峰峰值的10%.

对于星载多轴联动系统这两个影响是值得考量的,前者反映了多轴联动系统对外输出的角动量,后者则反映了对外输出的残余力矩.此类对外输出值过大会引起多轴联动系统搭载平台的在轨运行姿态变化,而输出值的突变则会引起搭载平台的运行姿态突变.

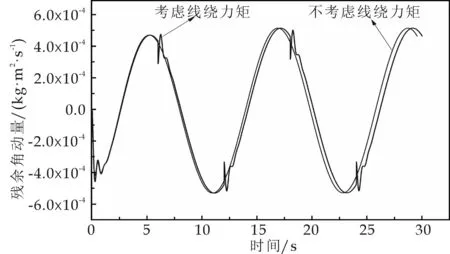

4.2 线绕力矩对残余角动量的影响

线绕力矩的模型更多地依赖于大量实验数据.根据某型二轴转台的试验结果,对线绕力矩对系统的残余角动量输出进行了仿真分析,其结果如图5所示.

图5 线绕力矩对系统的影响仿真

结果显示,当有线绕力矩时,系统的残余力矩出现突变,突变值约为无线绕力矩时残余力矩的60%,变化的大小及方向与速度的方向有关.也就是说,线绕力矩会引起残余角动量方向的多变,这对搭载于移动平台之上的多轴系统显然是不利的,需要通过机械和控制的手段加以抑制.

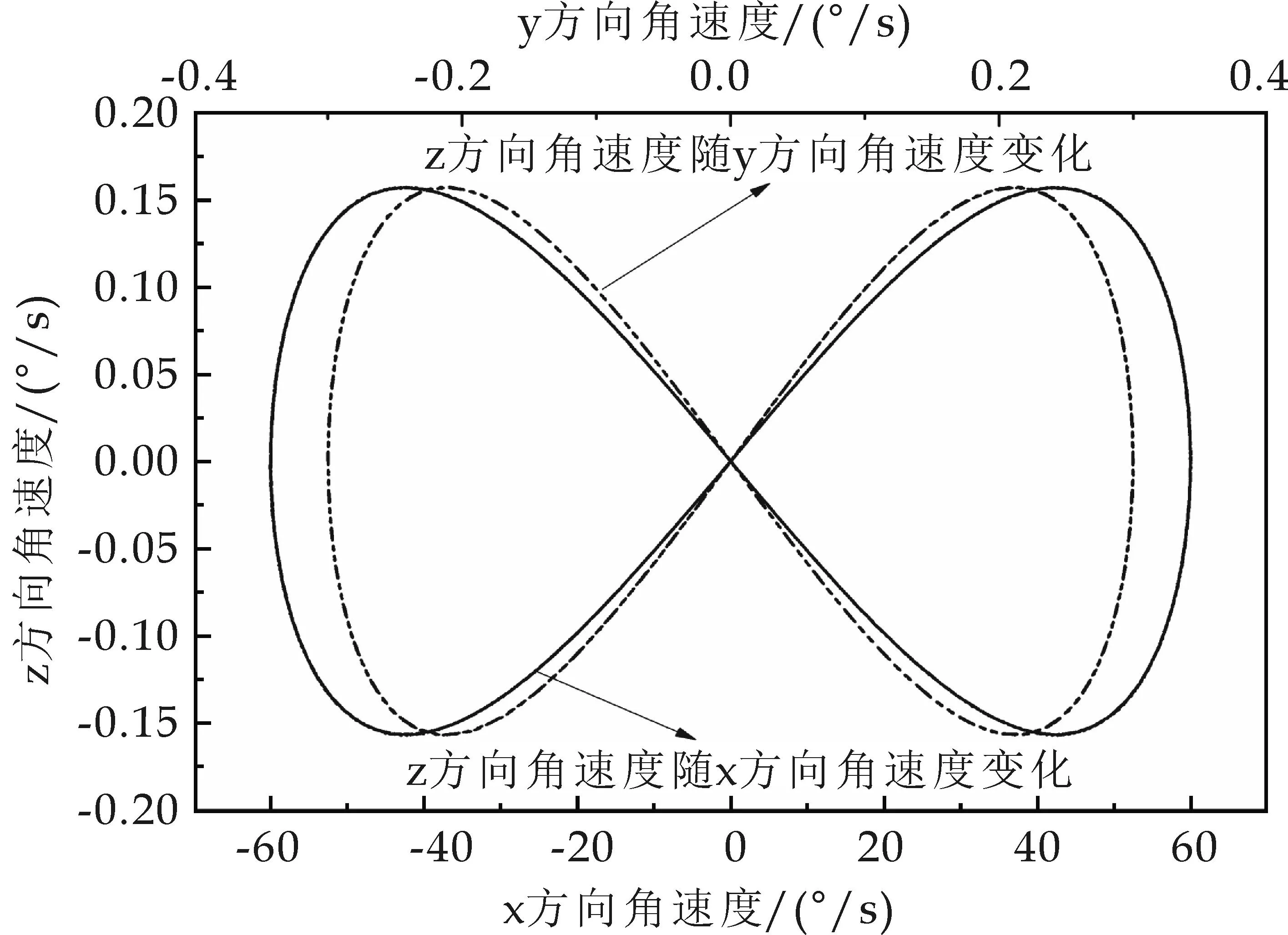

4.3陀螺力矩对残余角动量的影响

根据建立的二轴转台模型,假设俯仰轴对惯性主轴的转动为x方向,方位轴对其惯性主轴的转动为y方向,z方向由右手法则确定,仿真结果如图6所示.

图6 陀螺力矩对系统的影响仿真

结果显示,当x方向有较大角速度时,在y方向施加小角速度扰动,会引起z方向的角速度的变化;z方向角速度增量与x方向、y方向的角度均呈正比关系,且z方向角速度的变化是非单值函数,由于y方向扰动所引起的z方向速度最大约为扰动速度的70%.速度大小及方向的变化势必引起残余角动量的变化.

5结论

(1)分析了搭载于移动平台的多轴联动系统的摩擦力矩来源,提出了适合其的摩擦力矩改进模型.结果表明当摩擦力矩为驱动力矩8%左右时,所引起系统加速度突变值约为其峰峰值的10%.

(2)阐述了搭载于移动平台的多轴联动系统产生线绕力矩的原因,给出了基于样机试验的线绕力矩模型.结果表明当系统存在线绕力矩时,系统的残余力矩出现突变,突变值约为无线绕力矩时残余力矩的60%.

(3)全面分析了搭载于移动平台的多轴联动系统可能产生的陀螺效应,并给出了相应的模型.结果表明z方向角速度增量是非单值函数,由于y方向扰动所引起的z方向速度最大增量约为扰动速度的70%.

(4)给出了多载荷耦合作用下的某型多轴系统力学模型,并针对上述三种载荷给出了响应的仿真分析结果.

上述工作可为建立多轴联动系统动力学模型的重要输入条件,为运动学及动力学仿真及试验提供了基础模型和基础数据.

参考文献

[1] 赵希梅,郭庆鼎.数控机床多轴联动伺服电机的零相位自适应鲁棒交叉耦合控制[J].中国电机工程学报,2008,28(12):129-133.

[2] Hilkert J M.Inertially stabilized platform technology concepts and principles[J].Control Systems Magazine,2008,28(1):26-46.

[3] Marton L.On analysis of limit cycles in positioning systems near striebeckvelocities[J].Mechatronics,2008,18(1):46-52.

[4] Masten M K.Inertially stabilized platforms for optical imaging systems-tracking dynamic targets with mobile sensors[J].Control Systems Magazine,2008,28(1):47-64.

[5] 车双良.高精度光电测控系统及控制策略研究[D].西安:西北工业大学,2003.

[6] 陈武晖,毕天姝,杨奇逊,等.机电耦合对轴系扭振动态特性的影响[J].中国电机工程学报,2010,30(4):49-55.

[7] 江华,刘利.三轴仿真转台系统的动力学建模与耦合分析[J].弹箭与制导学报,2007,25(1):255-257.

[8] 李慧,沈湘衡.光电经纬仪的机电动力学建模与耦合[J].光学精密工程,2007,15(10):1 577-1 582.

[9] 刘延斌,金光,何惠阳.三轴仿真转台系统模型建立及解耦控制研究[J].哈尔滨工业大学学报,2003,35(3):323-328.

[10] Zhao Z M,Yuan X Y.Backstepping designed sliding mode control for a two-axis tracking system[C]//ICIEA 2010.Taichung:IEEE,2010:1 593-1 598.

[11] Zhao Z M,Yuan X Y,Guo Y,et al.Modelling and simulation of a two-axis tracking system[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part I-Journal of Systems and Control Engineering,2010,224(12):125-137.

[12] Brian Armstrong H,Dupont P,De Wit C C.A survey of models, analysis tools and compensation methods for the control of machines with friction[J].Automatica,1994,30(7):1 083-1 138.

[13] Yano Y,Takagawa S.Theoretical study on rotation of doubly layered torque balance cable[C]//MTS/IEEE Conference on Celebrating the Past-Teaming Toward the Future.San Diego,CA:Marine Technology Soc,2003:1 342-1 347.

[14] 李治国,高立民,张博妮,等.空间光电跟踪系统动量平衡设计与试验[J].光学精密工程,2013,21(1):62-68.

【责任编辑:陈佳】

Research of loading characteristics for satellite-based multi-axis system

ZHAO Zhi-ming

(College of Mechanical and Electrical Engineering, Shaanxi University of Science & Technology, Xi′an 710021, China)

Abstract:Satellite-based multi-axis system is the key part of precise system for Acquiring,Tracking,Pointing (ATP).Because of its complex dynamic situations, the characteristics identification of loading is worth studying.The contents include analysis on the resources of friction torque,improved friction torque model,the cable torque model based on certain experiment,research on gyroscopic effect of satellite-based multi-axis system and its model,establishing the dynamic model considering coupled loads and simulation results.The work can supply the input data for dynamics modelling of multi-axis system.Taking certain satellite-based multi-axis system for example, the friction torque,cable torque and gyroscopic effect are studied, and the coupled dynamic model is also given.There are three results as following:the accelaration alteration is 10% of the peak to peak when the friction torque is 8% of driven torque;the residual torque alteration with cable torque are 60% of the residual torque without cable torque; the max incresment of voloctiy results by disturbance of pitch axis is 70% of disturbance volocity.The foundational model and data for the simulation and experiment of multi-axis system are also can be provided by this research.

Key words:multi-axis system; friction; cable torque; gyroscopic effect

中图分类号:TH745

文献标志码:A

文章编号:1000-5811(2016)01-0138-05

作者简介::赵志明 (1981-),男,山东威海人,讲师,博士,研究方向:运动控制、旋转机械动力学和故障诊断

基金项目:国家自然科学 (51305246); 陕西省教育厅专项科研计划项目(14JK1107); 陕西科技大学博士科研启动基金项目(BJ13-07)

收稿日期:*2015-12-07 *2015-12-10