椎动脉起始处闭塞患者缺血性卒中的发生率分析

2016-01-19张焱磊石进张英谦张卫清吕强张晓敏

张焱磊,石进,张英谦,张卫清,吕强,张晓敏

椎动脉闭塞是脑后循环缺血的重要原因,25%~40%的缺血性卒中位于后循环,9%~20%的后循环卒中与椎动脉起始部动脉粥样硬化性病变有关[1]。单侧椎动脉起始部闭塞(vertebral artery origin occlusion,VAOO)能使后循环的血流灌注减少而发生后循环梗死,但其预后报道不一致[2-4],本文前瞻性单中心随访单侧VAOO患者缺血性脑卒中的发生率及任何原因死亡率。

1 对象与方法

本研究经空军总医院伦理委员会批准,受试者均签署书面知情同意书。

1.1 对象 2007年1月至2012年1月在我院神经内科住院连续登记的患者。纳入标准:对患者均行颈部血管超声检查,并经脑血管造影证实一侧VAOO。排除标准:①非动脉粥样硬化性闭塞,如动脉炎、放射性血管损伤、肌纤维发育不良等;②有前循环缺血症状并确诊为前循环卒中的患者;③静脉系统梗死的患者;④颅内出血患者;⑤数字减影血管造影术(digital subtraction angiography,DSA)提示合并无名动脉、颈总动脉、颈内动脉、大脑中动脉M1段、大脑前动脉A1段、锁骨下动脉、基底动脉、大脑后动脉P1段、对侧椎动脉严重狭窄(≥70%)或闭塞;⑥不能完成随访或随访资料不完整者;⑦不能完成脑血管病二级预防者。共有160例患者入组,156例完成随访,其中男118例,女38例,年龄37~83岁,平均(64.60±10.87)岁。按入院时有无后循环脑缺血症状和神经功能缺损体征分为有症状组(98例)和无症状组(58例):①有症状组,VAOO侧症状性后循环不同程度的缺血症状和体征,如语言障碍、肢体无力、眩晕、呛咳、呕吐、意识障碍、行走不稳及吞咽困难等症状,包括脑梗死起病的80例,其中25例多次发生缺血性卒中,短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)起病的18例,其中11例为反复发作;②无症状组,无后循环缺血症状及神经系统定位体征。

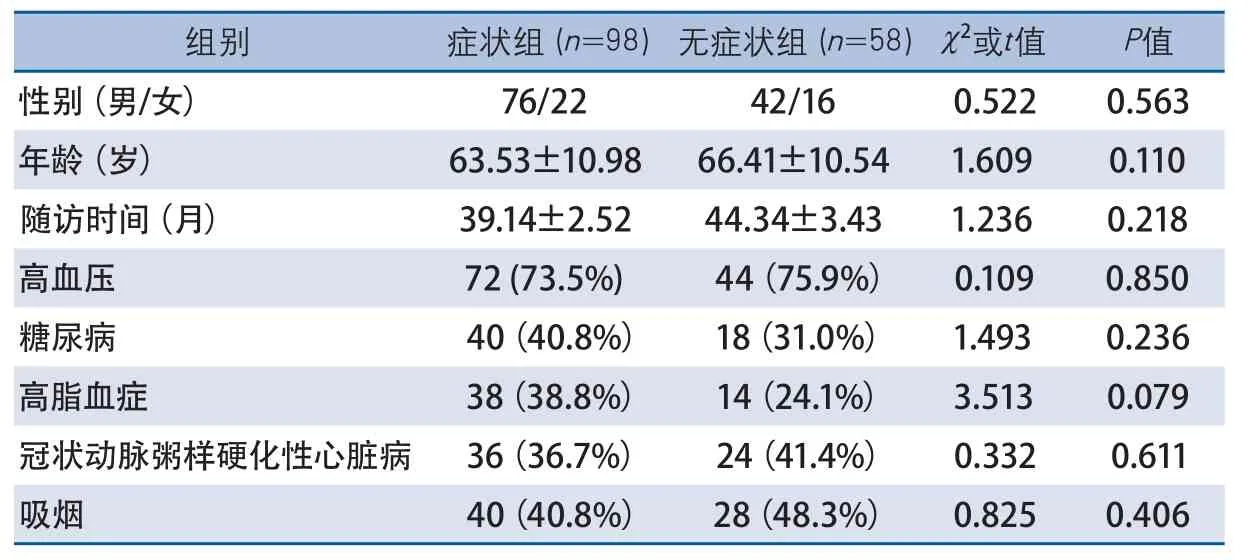

1.2 登记VAOO患者一般临床资料 包括性别、年龄、高血压[既往有高血压病史,正在服用降低高血压药物;或连续非同日3次测量血压,平均收缩压≥140 mmHg和(或)舒张压≥90 mmHg]、糖尿病(既往有糖尿病史,正在服用降糖药物,或空腹血糖≥7.0 mmol/L,餐后2 h血糖≥11.1 mmol/L)、高脂血症(胆固醇≥5.72 mmol/L,甘油三酯≥1.7 mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇≥3.64 mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇≤0.92 mmol/L)、冠状动脉粥样硬化性心脏病、吸烟(每天吸烟超过1支,持续时间1年以上)史。两组患者一般临床资料见表1。

1.3 侧支循环开放类型 后循环常见的侧支代偿途径记录参照Agarwal归纳的途径[5]:①枕动脉与闭塞侧椎动脉V3段吻合支开放;②甲状颈干的颈升支、颈横支或对侧椎动脉通过吻合支与闭塞侧椎动脉V2、3段交通;③脊髓前动脉血流逆向并向闭塞侧椎动脉V4段代偿供血;④对侧椎动脉通过节间支向闭塞侧椎动脉代偿供血。

1.4 随访 每3个月电话、信访或门诊1次,每半年至少访视1次。观察新发症状性脑梗死、任何原因死亡率,至少2年,新发症状性脑梗死、任何原因死亡为终点事件。新发症状性脑梗死经头磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)证实,且发生了神经功能缺损,美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分≥1分,诊断符合第四届全国脑血管病学术会议修订标准。所有患者随访期间进行脑血管病二级预防。

1.5 统计学方法 用SPSS l3.0统计软件进行分析,计量资料以均数±标准差表示,两组间年龄、随访时间比较用t检验;卡方检验比较两组之间其他一般临床资料、新发脑梗死及侧支循环开放情况,应用Kaplan-Meier生存曲线分析两组的预后情况。P<0.05为差异有显著性。

2 结果

2.1 有症状和无症状两组间一般临床资料的比较 两组临床资料差异无显著性(表1)。

2.2 有症状和无症状两组患者缺血性卒中及死亡的发生情况 对156例患者进行了随访,最长随访了84个月,症状组平均随访(39.14±2.52)个月,无症状组平均随访(44.34±3.43)个月,两组随访时间差异无显著性(P=0.218)。新发症状性脑梗死28例、死亡2例,累积脑梗死发生率为17.9%,年梗死发生率为5.1%,累积死亡率为1.3%、年死亡率为0.4%。

症状组患者新发脑梗死18例(18.4%),死亡2例(2.0%);其中以脑梗死起病的患者脑梗死复发12例(15.0%),死亡2例(2.5%);以TIA起病的患者发生脑梗死6例(33.3%),无死亡病例。年脑梗死发生率为5.6%,年死亡率为0.6%。

无症状组患者新发脑梗死10例(17.2%),无死亡病例。年脑梗死发生率为4.7%。卡方检验,两组累积脑梗死发生率差异无显著性(P=0.859)。

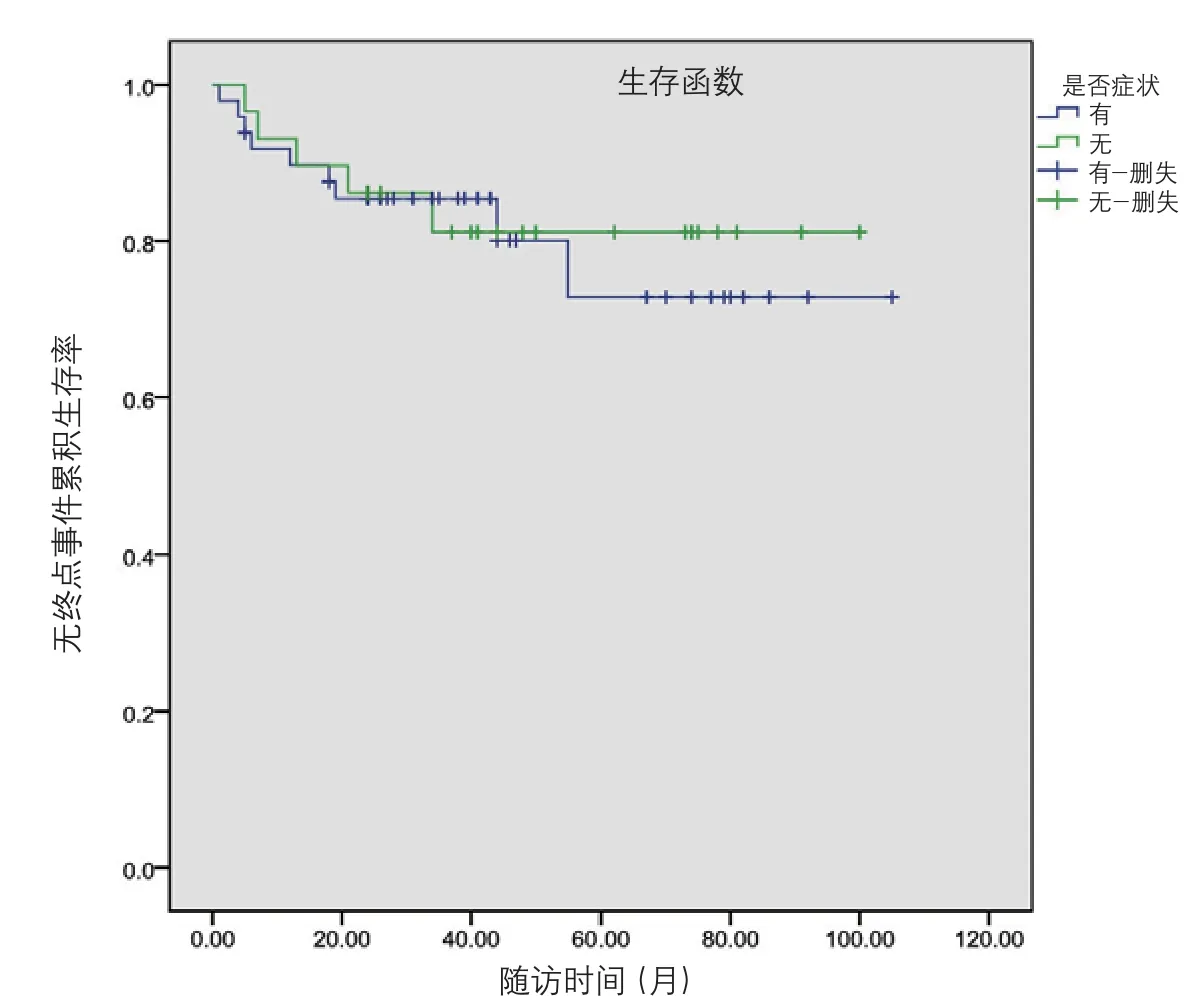

2.3 两组患者终点事件的Kaplan-Meier分析两组患者无终点事件累积发生率的Kaplan-Meier曲线显示,有症状组无终点事件生存率与无症状组差异无显著性(χ2=0.159,P=0.690)(图1)。

表1 两组间一般临床资料的比较

图1 两组患者终点事件的Kaplan-Meier分析曲线图

2.4 两组间动脉侧支代偿开放的比较 有症状组和无症状组经DSA证实建立侧支者分别为23.5%(23/98)和27.6%(16/58),两组间侧支代偿建立的患者比率差异无显著性(χ2=0.329,P>0.05)。

2.5 新发脑梗死与无新发患者侧支代偿开放的比较 新发脑梗死组有侧支循环者为35.7%(10/28),无新发者的开放比例为22.7%(29/128),侧支循环两组差异无显著性(χ2=2.089,P>0.05)。

3 讨论

Carrera等[6]通过对5759例卒中患者进行了长达25年的随访后发现,1/3的后循环卒中患者有椎动脉的起始处狭窄或者闭塞。动脉粥样硬化是引起VAOO最主要的原因,椎动脉颅外段尤其是与锁骨下动脉交界处,其血液流动速度慢且易发生湍流,是最容易发生动脉粥样硬化的部位[1]。一项对美国卒中人群进行的大样本调查显示,每年大约有700 000例卒中患者,其中椎动脉起始部动脉粥样硬化性病变引起的卒中患者为10 000~20 000人[1]。Mazighi[7]对259例致死性卒中患者进行尸检后发现,椎动脉起始段狭窄或闭塞与后循环缺血性卒中明显相关。因此,我们有理由认为,动脉粥样硬化性椎动脉起始处狭窄甚至闭塞是引起后循环缺血事件的主要原因之一。Caplan等[8]研究发现30.05%的后循环缺血性卒中是由椎动脉颅外段闭塞引起的。但是临床研究中对VAOO的预后及其影响因素的研究明显不足。

新英格兰医学中心后循环登记(the New England Medical Center Posterior Circulation Registry,NEMCPCR)显示,对椎动脉闭塞性病变的患者随访30 d,18%死亡或严重致残,对出院3年的患者进行随访发现,38%未再发生缺血性卒中,78%没有或仅有轻微的残疾[9]。2013年Thompson单中心回顾性研究对54例椎动脉起始部严重狭窄或闭塞的患者随访5年后发现,患者无终点事件(脑梗死或死亡)生存率为67%[3]。Compter等[4]对282例动脉粥样硬化性椎动脉重度狭窄甚至闭塞的患者平均随访4.6年后发现,仅有5例(1.7%)患者发生了后循环缺血性卒中,年卒中率为0.4%。本文结果与以上研究有一定的差异,显示随访累积脑梗死发生率及死亡率分别为17.9%和1.3%,年脑梗死发生率及死亡率分别为5.1%和0.4%,症状组患者新发脑梗死18例(18.4%),死亡2例(2.0%),年脑梗死发生率为5.6%,年死亡率为0.6%;无症状组患者新发脑梗死10例(17.2%),无死亡病例,年脑梗死发生率为4.7%。本研究纳入研究对象均为VAOO患者,观察其预后主要为新发脑梗死发生率及死亡率发生情况。由于后循环TIA的诊断缺少客观依据,难以和其他发作性疾病鉴别,因此本研究未将后循环TIA纳入观察。目前国内外关于VAOO随访的样本量均不大,且均为单中心随访观察,且观察时间长短不一,从30 d到25年不等,且入组患者的卒中严重程度及其合并疾病不甚明确,这些原因均有可能产生偏倚。

本文随访结果也显示,症状性椎动脉起始处闭塞患者的卒中复发风险与无症状者差异无显著性(P=0.859),同时Kaplan-Meier曲线显示,两组间终点事件发生率差异无显著性(χ2=0.159,P=0.690),提示症状性单侧VAOO而对侧椎动脉没有严重狭窄的患者与无症状者的卒中及死亡风险相当,可统一管理。

脑血流代偿包括侧支循环、脑代谢储备和脑血管储备力3个要素[10]。椎动脉的侧支循环代偿以颈升动脉、甲状颈干及颈外动脉分支如枕动脉和咽升动脉为主要途径,脊髓前动脉等也可能参与血流的代偿供应[11]。本研究显示症状组和无症状组侧支循环开放的比例分别为23.5%(23/98)和27.6%(16/58)。过去研究表明,有良好侧支循环者的预后较好,侧支循环的评估可以一定程度上评估急性缺血性卒中的预后[12]。本研究中侧支循环开放对新发脑梗死无影响(35.7%vs22.7%,P>0.05),与以上研究不完全一致,表明后循环侧支开放代偿对预后所起的作用远远不及前循环。可能为健侧椎动脉管径出现代偿性增宽,减少了后循环缺血的发生[11],本研究未能将椎动脉代偿性扩张作为主要代偿方式的研究对象进一步统计,存在不足之处,可在随后的研究中进一步分析。

本课题组此前的观察表明,单侧颈内动脉闭塞的患者脑梗死发生率及死亡率分别为20.8%和2.8%[13],初步认为单侧VAOO的患者卒中及死亡风险相对前循环较低,可能与解剖结构有关。本研究存在一定不足,首先为单中心登记的随访观察,并且入选者只是行脑血管造影的患者,其次,随访患者的脑梗死发生率未按严重程度进行分级,且样本量偏小,上述问题将在后续的研究中进行改进。

1 Afshin BH,Randall CE,Salvador CF,et al.Vertebral artery origin stenosis and its treatment[J].J Stroke Cerebrovasc Dis,2011,20:369-376.

2 Caplan LR.The intracranial vertebral artery:a neglected species[J].Cerebrovasc Dis,2012,34:20-30.

3 Matthew CT,Mohammad A,Issa MA.L,et al.The natural history of vertebral artery origin stenosis[J].J Stroke Cerebrovasc Dis,2014,24:1-4.

4 Annette CH,Bart W,Ale A,et al.Prevalence and prognosis of asymptomatic vertebral artery origin stenosis in patients with clinically manifestarterial disease[J].Stroke,2011,42:2795-2800.

5 Agarwal S,Scoffings DJ,Jones PS,et al.Interaction of age with the ischaemic penumbra,leptomeningeal collateral circulation and haemodynamic variables in acute stroke:a pilot study[J].J Neurol Neurosurg Psychiatry,2013,84:271-276.

6 Carrera E,Maeder-Ingvar M,Rossetti AO,et al.Trends in risk factors,patterns and causes in hospitalized strokes over 25 years:the Lausanne Stroke Registry[J].Cerebrovasc Dis,2007,24:97-103.

7 Mazighi M,Labreuche J,Gongora-Rivera F,et al.Autopsy prevalence of proximal extracranial atherosclerosis in patients with fatal stroke[J].Stroke,2009,40:713-718.

8 Caplan LR,Wityk RJ,Glass TA,et al.New England Medical Center Posterior Circulation registry[J].Ann Neurol,2003,56:389-398.

9 Caplan LR.Posterior circulation ischemia:then,now,and tomorrow.The Thomas Willis Lecture[J].Stroke,2000,31:2011-2023.

10 陈予东,石进.脑血管储备力检测方法的比较[J].中华老年心脑血管病杂志,2011,13:382-384.

11 Sakamoto S,Ohba S.Transient headache related to enlargement of the contralateral vertebral artery after vertebral artery occlusion[J].Surg Neurol,2008,70:463-465.

12 Chng SM,Petersen ET,Zimine I,et al.Territorial arterial spin labeling in the assessment of collateral circulation:comparison with digital subtraction angiography[J].Stroke,2008,39:3248-3254.

13 张焱磊,石进,张晓敏.颈内动脉闭塞患者缺血性脑血管病的随访结果分析[J].中国脑血管病杂志,2015,12:17-21.