基于BDS的废气处理与监测系统设计

2016-01-15徐畅卫云龙

徐畅 卫云龙

摘要:随着国内空气质量的恶化、雾霾的频繁发生,分析雾霾产生的原因并加强对废气排放企业的监管已经成为环境保护部门的重要任务。文章针对引起雾霾的首要因素,研究了废气中悬浮颗粒物的排放监测技术;通过引入基于BDS的嵌入式检测系统,对工厂废气悬浮颗粒物含量进行监测,并采用北斗卫星导航系统来保证监测数据的真实性。

关键词:BDS;北斗卫星导航系统;雾霾;废气处理;废气监测;PM2.5 文献标识码:A

中图分类号:TP216 文章编号:1009-2374(2016)03-0083-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.03.042

1 研究背景

2013年1月,我国30多个省遭受了雾霾的笼罩,在北京,仅有5天不是雾霾天。在中国最大的500个城市中,只有不到1%的城市空气质量满足世界卫生组织的标准。雾霾可以引发大量的呼吸系统疾病,严重危害我国国民的健康,并成为阻碍国家全面发展的重要隐患。为了解决目前工厂废气监管中存在的问题,系统引入了国内自主知识产权的北斗卫星定位系统(BDS),实现了对监控设备位置信息的实时管控,有效地避免了设备受到损坏和移动,加强了对工厂废气监测管控的力度。

2 系统结构组成

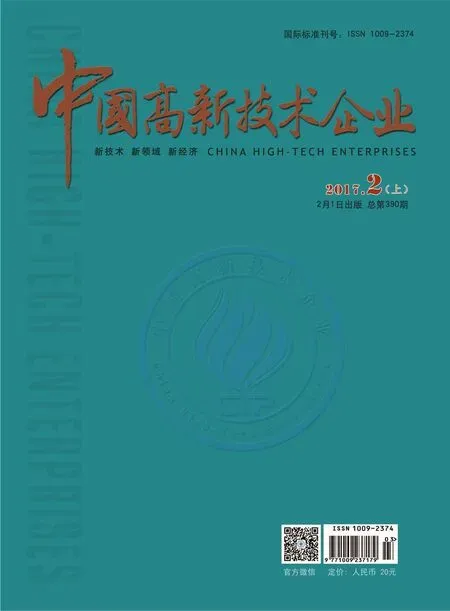

基于BDS的废气处理与监测系统设计主要由BDS卫星定位模块、微型控制单元(MCU)、无线通信WIFI模块和悬浮颗粒物传感器模块组成。系统被固定安装在工厂废气排放烟囱处,系统每间隔一段时间,如5分钟,就启动悬浮颗粒物传感器并读数,同时启动BDS卫星定位模块,对系统所在经纬度与海拔高度进行检测。系统利用WIFI模块连接现有公共网络,将系统编号、经纬度、海拔高度与废气悬浮颗粒物含量信息打包发送至位于环保部门的计算机终端。当废气悬浮颗粒物含量超标时,计算机终端控制人员即可报告环保部门,对工厂实施处理;当系统所在经纬度、海拔高度发生较大偏差时,计算机终端控制人员即可报告环保部门,对本监测系统的安装进行检查。从而实现对工厂废气排放真实实时数据的有力监管。基于BDS的废气处理与监测系统设计的结构如图1所示:

2.1 BDS卫星定位模块

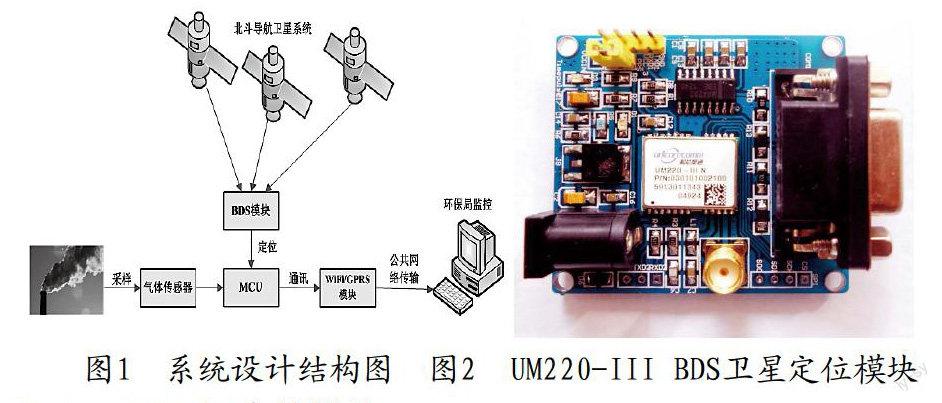

基于BDS的废气处理与监测系统设计采用的BDS卫星定位模块为UM220-III模块,采用2.7~3.3V的广泛电压供电,功耗典型值仅为120MW,体积小,方便安装。BDS首次定位时间冷启动情况下32s,热启动为1s,重捕获小于1s;速度精度为0.2m/s,1,定位精度为2.5m,灵敏度达到跟踪-160dBm,捕获-145dBm。UM220-III BDS卫星定位模块如图2所示。

2.2 悬浮颗粒物检测模块

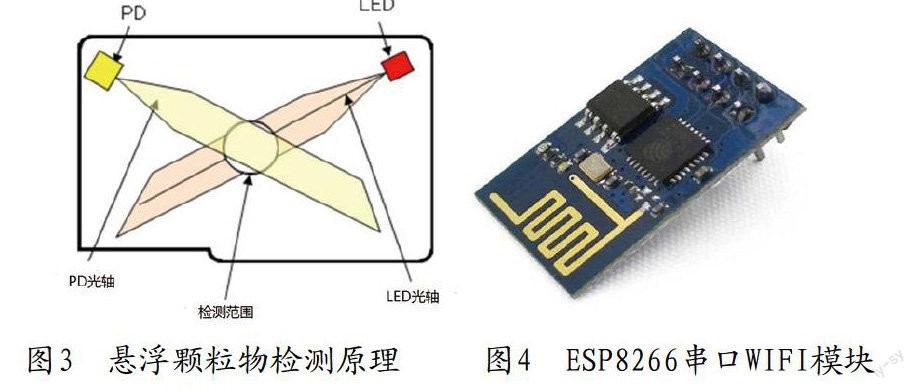

基于BDS的废气处理与监测系统设计采用的悬浮颗粒物检测模块为夏普公司生产的GP2Y1050AU0F型灰尘传感器,该传感器主要由工作室、发光二极管和光接收元件组成,利用检测悬浮颗粒物散射光线强度检验悬浮颗粒物浓度。其原理如图3所示:

2.3 WIFI模块

基于BDS的废气处理与监测系统设计采用的WIFI模块为ESP8266串口WIFI模块,该模块体积小巧、功耗低,采用串口与MCU通讯。ESP8266串口WIFI模块如图4所示。

经过上述各个模块功能的分析与集成,基于BDS的废气处理设备监测系统整体硬件设计如图5所示:

3 系统软件设计

基于BDS的废气处理与监测系统设计工作时,首先使用灰尘传感器对环境气体悬浮颗粒物浓度进行检测,得到数据后利用BDS模块对系统所在位置经纬度和海拔进行检测,并与存储的上一时刻经纬度和海拔进行对比,如果差距较大,会发送警报信息。完成悬浮颗粒物浓度与位置检测之后,系统将浓度信息与位置信息以及可能的警报信息利用WIFI模块通过共用网络传送至位于环保部门的监测中心,实现对工厂废气排放的实时监测。软件工作的流程如图6所示:

BDS北斗卫星定位模块开发时可利用CDT等软件进行调试,调试界面如图7所示:

4 总结与展望

随着我国经济发展进入新常态,政府和国民都开始思考如何更好地保护我们的生态环境。同时,雾霾的屡屡发生也为人们敲响了生态保护的警钟。BDS北斗卫星定位系统建立了实时的强制的工厂废气排放实时监测系统,为环保部门强制监管空气质量提供了新的方法与有效手段。该系统可靠性强,性价比突出,能实时监测工厂废气排放情况,尤其是BDS定位系统使其具有防止人为破坏和移动的能力。基于BDS的废气处理与监测系统设计不仅实用,而且具有很高的经济效益和社会效益。未来的工作将对系统进行完善,增加SOX和NOX等主要气体污染物的检测,进一步推动系统的实际应用。

参考文献

[1] 谭述森.卫星导航定位工程[M].北京:国防工业出版社,2007.

[2] 窦长江.北斗一号民用现状与发展[J].全球定位系统,2005,(30).

[3] 杨元喜,李金龙,徐君毅.中国北斗卫星导航系统对全球PNT用户的贡献[J].科学通报,2011,(21).

[4] 杨元喜.北斗卫星导航系统的进展、贡献与挑战[J].测绘学报,2010,(1).

[5] 周露,刘宝忠.北斗卫星定位系统的技术特征分析与应用[J].全球定位系统,2004,(4).

[6] 施闯,赵齐乐.北斗卫星导航系统的精密定轨与定位研究[J].中国科学,2012,(6).

作者简介:徐畅(1994-),男,北京人,北京理工大学学生,研究方向:智能控制及检测;卫云龙(1993-),男,北京人,北京理工大学学生,研究方向:智能控制及檢测。

(责任编辑:秦逊玉)